Destacada

Pompeyo y la maldición de Lewuku

Por Graciela Elizabeth Bergallo, para La Columna Vertebral, 27 de marzo de 2018

Llegar a Misión Nueva Pompeya no es fácil, y una vez allí la justicia queda lejos y llega tarde. Es posible intentarlo por la ruta Juana Azurduy, desde J. J. Castelli hacia el noroeste chaqueño, ya chaco seco. Un trayecto casi recto, abierto con filo perfecto y sin titubeos entre palosantales, algarrobales, vinales, cactus, tunas, quimilís, cardos. A mitad de camino está Fuerte Esperanza, creado por decreto en 1978, “con el fin de propiciar el desarrollo de una vasta zona despoblada” (¿?). Lo que no lograron con los soldados, lo lograron con las topadoras, la soja detrás de los antiguos habitantes de la tierra, sean indígenas o criollos. Algunos animalitos cruzan rápidamente la ruta, hasta un oso hormiguero, un tatú mulita, muy de vez en cuando.

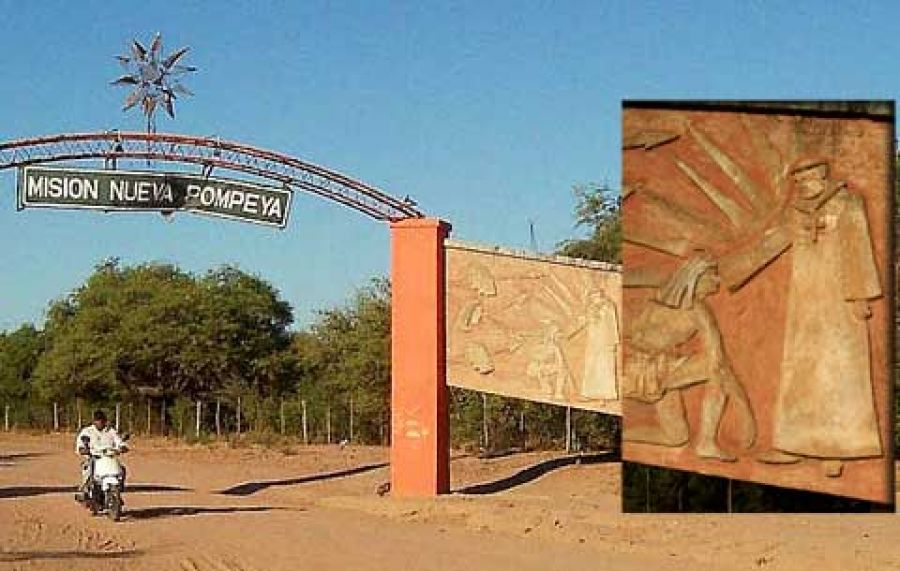

Pero si se desea acortar el camino, antes de llegar a Fuerte Esperanza se dobla hacia la derecha. En el km 82 la ruta Juana Azurduy es atravesada por la ruta 82. Esta ruta desde el año 2013 se llama hacia el sur “Madres de Plaza de Mayo” hasta Pampa del Infierno, plena zona sojera. Hacia el norte, plena zona de deforestación, se llama “Abuelas de Plaza de Mayo”. Si es posible sortear kilómetros de pozos, colchones de tierra o barro, empantanarse casi para siempre en días de tormenta, se arriba a lo que fue una antigua Misión Franciscana radicada allí en 1901, a quinientos kilómetros de Resistencia.

La Misión fue promovida por el Gobierno Nacional para posibilitar la evangelización de los indígenas. Hoy es una localidad con considerable población wichi y criolla que está en la zona desde hace mucho, antes de aquél decreto de 1978, algunos desde hace siglos.

Entonces era invisible.

Todavía lo es.

Pero poco antes, justo en la intersección de las mencionadas rutas, frente al Cartel que dice “Abuelas de Plaza de Mayo” al lado de una flecha que apunta hacia arriba, se ubica el Kiosko “Juancito”. El kiosco Juancito es una especie de panóptico de una calesita abierta de camiones transportando cadáveres de algarrobos centenarios en ritmo continuo. Día y noche.

En Nueva Pompeya las catástrofes ambientales no fueron producidas por causas naturales como en Pompeya en el año 79 d.C.

El escenario del kiosco Juancito se repite en todo el noroeste chaqueño. Es una especie de circo romano de la destrucción, no importan si son reservas naturales, territorios indígenas, si con ello se destruyen las memorias, las posibilidades de sobrevivencia de cualquier especie que allí viva. Las consecuencias no son sólo locales. El hambre de lucro es tan colosal como las ganancias. Titubean algunos funcionarios, no importa de qué signo político.

De repente hay una parte del mundo que comienza a ser invisible.

…

La tierra en carne viva se evapora en remolinos o se abre en grietas como si fuera un gran panal incendiado. También la piel de hombres o mujeres, wichi y criollos, que deambulan como fantasmas envueltos en brumas de polvo. Algunos a caballo, gauchos pequeños ganaderos con sus monturas y vestimentas que permanecen idénticas desde fines del siglo XIX, por tradiciones de elaboración familiar.

En el centro del poblado está el edificio de la antigua misión que se eleva hacia un alto y enorme campanario. Imagino su sonido. Todo empuja al silencio, incluidos mis propios labios resecos.

La evangelización tuvo un significado diferente para los primeros franciscanos, la hermana Guillermina, los hermanos maristas, la pastoral aborigen, para aquellos que se aventuraron en estos territorios del far west chaqueño, y se preocupan por los derechos de los otros, sean animados o inanimados, con una alegría desconcertante, también razonable indignación.

También llegaron otros, algunos funcionarios que se creen patrones por acumulación en años de obsecuencia. Hasta algún político de izquierda que imagina descender en helicóptero con el logo de un megaproyecto para impresionar, con algún fondo. Otros con otras creencias, cosmovisiones, saberes acuñados en siglos de colonización que al imponerlos matan, a su manera. Hay también rufianes de variado color y tamaño que van tras el tesoro de esta tierra: el algarrobo.

…

Nueva Pompeya, Comandancia Frías y Nueva Población se encuentran en territorio tradicional wichi, departamento General Güemes, noroeste del Chaco. Las tres asociaciones comunitarias wichi hace quince años iniciaron una acción de amparo por deforestación ilegal.

Los wichi junto con los nivaclé, chulupi y chorotes pertenecen a la familia lingüística mataguaya. Como todos los pueblos chaquenses han sido tradicionalmente cazadores-recolectores pero el despojo territorial y la inserción en sistemas productivos, como los ingenios azucareros de Salta y Jujuy entre otros, alteraron significativamente la vida de los pueblos indígenas de la región, redujeron sus lugares de caza y pesca, sus ciclos y rituales vitales.

En Nueva Pompeya hay una población aproximada de seis mil wichi que vive en un territorio de veinte mil hectáreas jurídicamente propio. La deforestación ilegal ha llegado al corazón de su territorio, lugares lindantes con fuentes de agua, ríos y lagunas donde no sólo existe mayor biodiversidad, allí están sus espacios culturales e históricos de mayor significación.

“A veces los camiones vienen de noche, no sé cómo, trabajan de noche, se ilumina con los reflectores y bueno se llevan la madera, y al día siguiente vuelven, es un robo… nosotros queremos que se suspenda porque si no el monte se va a terminar y nuestros hijos también, no van a tener el monte, después si morimos van a decir: no, pero mirá los viejos, no… la gente se va desplazando a medida que va aumentando el corte de la madera…”.

…

El Gran Chaco fue uno de los últimos espacios americanos en iniciar el proceso de destrucción de lo diferente, no sólo en relación a lo étnico. En el binomio malón-expedición fue encerrada la estrategia discursiva de la ocupación del suelo por parte del estado terrateniente moderno. Luego de Amazonía, la región chaqueña es la mayor área boscosa que queda en Abya Yala, tiene el único bosque seco subtropical existente en el planeta y los pueblos cosmológicamente ligados a esa biodiversidad son los únicos que conocen sus secretos.

En los ecosistemas chaqueños ocurren procesos ecológicos, trama misteriosa de la vida, irreemplazables: regulan temperaturas, ciclos de lluvias, reciclan los nutrientes del suelo, liberan oxígeno, previenen inundaciones y otros efectos a escalas mayores. Existe una fauna y una flora única que posee mucho más valor en pié y viva, que extraída. Algunas de sus especies tienen prioridad de conservación internacional (Redford et al. 1990, IUCN, www.redlist.org) o nacional como el caso de monumentos nacionales o provinciales, o especies citadas en libros científicos como el libro rojo de los mamíferos argentinos: el chancho quimilero, el pecarí labiado o maján, el tatú carreta (Camino 2014).

…

El proceso de colonización, las explotaciones forestal, azucarera, algodonera, ganadera y sojera, la concentración de la tierra paralela a los zarpazos de la soja transgénica y sus paquetes tecnológicos desde fines de los años noventa, su avance luego hacia el oeste chaqueño, provocaron efectos sociales y bioculturales en población indígena, campesina, pequeños y medianos productores.

Entre 1994 y 2007 el Chaco perdió el ochenta por ciento de sus tierras fiscales1, y se produjo el avance de la deforestación sobre el Impenetrable. Desde el año 2007 aparecieron nuevos instrumentos normativos nacionales y provinciales que regularon la situación ambiental. La Ley 26.331 (Ley Bonasso) representó un enorme avance para la protección de los bosques nativos en Argentina, al contemplar todas las dimensiones: ambientales, sociales, culturales, económicas. Sin embargo, los análisis realizados sobre los resultados de los ordenamientos territoriales en el noroeste argentino mostraron, entre otras cuestiones, la diversidad de criterios con los que fueron realizados además de la escasa o nula participación de la población interesada, pueblos originarios, comunidades criollas y campesinas.

La incorporación de estos actores resultó insuficiente y disímil entre las provincias a pesar del énfasis de la Ley en este punto, lo señaló la Red Agroforestal y el Informe 2015 de Auditoría General de Nación. Este informe también destacó la necesidad de trabajar en relación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a cargo del Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160), dado que la cuestión de los bosques nativos está vinculada a los conflictos por la tenencia de la tierra. En suma, la pérdida de bosques nativos en los últimos años se dio: por incumplimiento de la ley, deforestación de áreas en riesgo, escasos recursos financieros, falta de adhesión provincial y la contradicción no resuelta entre la ampliación de la frontera agrícola según cierto modelo unilineal y extractivo de desarrollo y el ordenamiento territorial de los bosques nativos con la participación real que exige la Ley.

En junio del año 2017 la organización ambientalista Greenpeace presentó un informe en el que demuestra que durante los primeros seis meses del 2017 fueron desmontadas unas 45 mil hectáreas de bosques en el noroeste argentino: Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, de las cuales un 42 por ciento se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques. Un año antes esta organización había presentado en el Congreso, junto a una diputada nacional, un Proyecto de Ley de Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo2. El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos, “también penaliza (con cárcel de 2 a 6 años) a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes. En estos casos se plantea la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la función pública”.

…

En Nueva Pompeya, si alguien pregunta a cualquier familia, cuatro o cinco de sus integrantes padecen Chagas. Un 69 por ciento de chagásicos registró el Instituto de Medicina Regional en esa localidad (Lucero et al 2011), es una de las zonas con mayor porcentaje de chagásicos reconocida oficialmente3. Los sistemas naturales controlan el avance de enfermedades y plagas en el Gran Chaco, cuando aquéllos se desequilibran se produce el avance de enfermedades como Chagas y Leishmaniasis. Hay estudios que demuestran la relación entre enfermedades transmitidas por vectores y deforestación (Walsh et al 1993), la urbanización del Chagas es un ejemplo. Especies como el puma y yaguareté controlan la cantidad de otras especies que son portadoras de enfermedades, al desaparecer estos predadores tope aumenta la cantidad de fauna que las carga.

…

Un hawaye, chaman wichi, que apenas habla castellano y que vive en un asentamiento no muy lejano a Nueva Pompeya, en zona rural, camina por una antigua senda (totuinek). Lo acompaño. Estas sendas conducen hacia lugares de agua, lagunas, esteros, donde habitan las entidades que protegen el agua (chelaj), donde se encuentra la miel y pueden mariscar el alimento, lograr algunos remedios del monte para la cura. Las mujeres, también, caminan kilómetros para buscar la chagua, obtener las tinturas de los frutos de algunos árboles para luego tejer las yicas, con delicadísimos diseños que preservan la memoria de su pueblo, diseños que hablan. Algunas son vendidas, para comprar otras cosas. Piden permiso a los dueños o protectores del monte (tahyi), y del río (tewukw), es decir, a los ayudantes de Lewuku.

De repente comienzo a tener cuidado, de mis propias pisadas, de elevar la voz, mientras un ser invisible le susurra a una semilla “vive”, “vive”.

Tales seres pueden provocar que alguien se pierda en el monte, como etek-sayntaj que también es un dueño del monte dicen, puede seguir a la persona y golpearla con un garrote si corta una rama de más. Se lo reconoce porque tiene siempre avispas rondando su cabeza, es melero. Pero ojo, la maldición de Lewuku es terrible cuando la transgresión a un tabú del monte o del agua es muy grave. Puede afectar a la persona y a sus descendientes, a todo su entorno. Además de la pérdida del alma todo tipo de dolencias aguardan a quienes se atreven a la destrucción.

No habrá hawaye que pueda salvarlos.

…

No solamente la biodiversidad de un territorio es impactada por la alteración de los bosques nativos, también lo son espacios y saberes, significaciones espirituales y materiales de esos espacios, memorias que los impregnan, los sentidos, los derechos que articulan una comunidad. También la gente se muere de tristeza cuando se desestructura su universo psicobiocultural por el vaciamiento de su territorio, el desplazamiento forzado, cuando voltean sus árboles sagrados, sus alimentos, sus medicinas, sus medios de vida. La aniquilación no es sólo física, se produce también con la ruptura de un orden simbólico pleno de significados con el cual se nombra y ordena el mundo. El ecocidio conlleva un genocidio silencioso y aparentemente invisible, salvo por la voz de las poblaciones que dignamente se atreven a reclamar en todas las instancias institucionales y legales para que alguien pare esto.

…

Los hawaye son personas que han recibidos dones y cuidan a su comunidad; pueden ponerse en contacto con las entidades que habitan el monte, el aire, el agua; pueden curar, leer los sueños, anticipar el futuro, pueden recuperar las almas perdidas y devolverlas a sus dueños.

“Los hawaye son gente que defiende el monte y ellos tienen contacto con los espíritus que nosotros no vemos, en cambio ellos sí ven. Hawaye es como un doctor que ayuda a su comunidad y cuando hay una enfermedad ellos curan. Si por ejemplo en los montes hay pocas frutas ellos se preocupan, se juntan los curanderos para ver qué problema hay, y después cuando solucionan el problema dentro de dos días, tres días, una semana, ya viene de todo, el monte ya tiene miel, por ejemplo los árboles la algarroba, nos da muchas frutas y encima los frutos son muy sanos, ¿por qué? porque gracias hay abuelos, hay curanderos que defienden a su comunidad y también el monte, defiende su monte, y todo eso es la parte de la espiritualidad, de la cosmovisión. Ellos siempre me contaron”.

Qué pensaría el hawaye mientras mirábamos las antiguas sendas destruidas por las profundas huellas que dejan los camiones y acoplados en los que se llevan los algarrobos centenarios. Caminos de los mapas de la memoria hacia los lugares sagrados, sendas que transitan los niños que van a la escuela. Qué pensaría de los cementerios improvisados, playones en los que se acumulan los troncos de algarrobos para ser transportados. Con ellos se llevan no sólo el principal alimento, la bebida de sus rituales.

Es uno de sus árboles sagrados.

Qué pensaría de las medicinas, de los alimentos y artes que se destruyen con el arrastre de cadenas y troncos. Qué pensaría de los hermanos que traicionan a su pueblo firmando algún papel arrimado por algún empresario o funcionario con la promesa de alguna mejora, pero que termina significando el saqueo y la destrucción del territorio propio. Saqueo que parece imposible controlar o detener. Sobran amenazas. Qué pensaría del empresario o funcionario (¿lo dijo un técnico, un abogado?) que le dijo que ya no se usa más el monte, que hay que explotarlo, que es un recurso, que estamos en la era de la globalización.

Eso se lo dijo a él, a un hawaye antes de avanzar con sus máquinas de muerte sobre la memoria del agua de su tierra.

Nadie le pidió permiso, tampoco a los intermediarios de Lewuku.

Que llueva todo lo que tenga que llover hasta que se agote el agua del cielo, la memoria hoy está escrita en el agua.

Nadie les pidió perdón.

Nadie pide perdón.

(Crónica inspirada en el libro de la misma autora “Bosques, Culturas y Derechos. El impacto sociocultural de la Deforestación en Chaco. Informe antropológico- Social”. Resistencia, Contexto.)

Destacada

Hugo “Cachorro” Godoy: “Paramos y movilizamos para frenar una reforma que nos devuelve al siglo XIX”

En diálogo con La Columna Vertebral, Hugo “Cachorro” Godoy analiza la decisión del Frente Sindical de Unidad de convocar a un paro y movilización contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Advierte sobre la gravedad del contenido de la iniciativa, denuncia la complicidad de sectores políticos y gobernadores, y detalla los principales puntos que generan mayor rechazo en las bases sindicales, especialmente entre los trabajadores del Estado.

LCV:

“¿Cómo estás, Cachorro? ¿Estás en La Plata? Contanos en qué contexto se da esta reunión que acaban de terminar.”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Estamos en La Plata y acabamos de terminar una reunión virtual del Frente Sindical de Unidad, que integramos las dos CTA, la UOM y un conjunto de gremios de la CGT, además de algunos movimientos sociales. En esa reunión ratificamos la decisión de parar y movilizar el próximo jueves, cuando se trate este nefasto proyecto de reforma laboral que pretende llevar a la Argentina de nuevo al siglo XIX. También definimos modalidades para que quede un testimonio claro de la decisión de continuar esta lucha, en defensa del salario y de los puestos de trabajo, que hoy están siendo fuertemente vapuleados.”

LCV:

“Recién hablábamos con Daniel Yofra, integrante del Frente Sindical, y celebraba que la CGT haya decidido el paro. ¿Cuál es tu postura y dónde va a concentrar la CTA?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Que la conducción de la CGT se haya decidido a convocar al paro nos parece positivo. Algunos entendimos que había que hacerlo antes y por eso la semana pasada paramos cuando se trató el tema en el Senado. Desde entonces venimos desarrollando un plan de lucha que también se expresó en las calles de Córdoba y de Santa Fe. Acá no está en juego solamente un proyecto nefasto del gobierno, sino también la complicidad de gobernadores: algunos del PRO, otros radicales con peluca y otros peronistas con peluca. Frente a esto, el esfuerzo de la clase trabajadora organizada es construir conciencia sobre la gravedad de esta ley y de esa complicidad política. Por eso creemos necesario un plan de lucha permanente y es lo que estamos tratando de concretar desde el Frente Sindical de Unidad. La decisión es clara: el jueves paramos y movilizamos en todo el país.”

LCV:

“Con el paro del transporte, ¿no se complica la movilización?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Va a tener sus complejidades, pero vamos a encontrar la vuelta para que el pueblo se manifieste. La movilización va a adoptar modalidades diversas según los lugares. Además, van a estar en paro los aviones, no va a haber vuelos, ni barcos, ni trenes, ni colectivos. Incluso estamos recibiendo información de que tampoco habría taxis, aunque ahí el panorama sindical es más complejo. De todos modos, la voluntad de manifestarse va a estar.”

LCV:

“¿Cómo viste la movilización del otro día y qué recaudos hay que tomar para no caer en provocaciones?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“La movilización fue muy importante. Desde el Frente decidimos movilizar temprano porque no queríamos solo pasar por la Plaza Congreso, sino realizar un acto que transmitiera un mensaje claro de confianza en nuestras propias fuerzas. Creíamos que no servía una movilización meramente testimonial. El Frente realizó su acto y, cuando ya había terminado y mientras algunos sectores recién estaban llegando, el gobierno montó un operativo con la excusa de reprimir y desalojar la plaza. Eso no logró frenar nuestra decisión de ratificar el paro cuando el proyecto vuelva a tratarse en Diputados, como lo hicimos en ese acto y como lo reafirmamos hoy.”

LCV:

“¿Cuál fue la adhesión de los trabajadores del Estado al paro de la semana pasada?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Fue muy alta. Todas las organizaciones que integran las CTA, la UOM y otros gremios del Frente tuvieron un nivel de adhesión muy importante. Esa contundencia presionó a quienes estaban reticentes a convocar al paro y, felizmente, cambiaron de posición y hoy están llamando a la medida del jueves. Nosotros creemos que con este gobierno no se puede negociar nada, ni siquiera un poco, porque es un gobierno que arrasa con los derechos de los trabajadores. Por eso hay que prepararse cada día con más firmeza para luchar contra esta reforma y defender el derecho a un salario y a un trabajo dignos. El plan de lucha va a continuar.”

LCV:

“En tus recorridas y charlas con la base, ¿cuál es el punto de la reforma laboral que más preocupa?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“El tema central es el despido. Se habilita a los empresarios a despedir sin pagar indemnización y eso es gravísimo. Esto ya lo viene haciendo el Estado nacional: no solo despiden trabajadores precarizados, que son muchos, sino también trabajadores de planta permanente, cerrando organismos y poniendo personal a disponibilidad. Ese mecanismo de destrucción de las condiciones de empleo es lo más grave. En segundo lugar está la limitación del derecho a huelga, porque buscan quitarnos una herramienta defensiva y destruir la organización sindical. El tercer punto es la destrucción del sistema previsional: quieren crear un fondo de asistencia laboral financiado con recursos que hoy van al sistema jubilatorio, administrado por bancos. Así, los empresarios no pagan indemnización, el Estado se hace cargo, se vacía el sistema previsional y en poco tiempo van a decir que ANSES está quebrada para volver a la jubilación privada. A esto se suma el banco de horas, la discrecionalidad patronal sobre las vacaciones y un régimen laboral que impide incluso enfermarse, accidentarse o faltar para cuidar a un familiar. Es un ataque integral a la vida de los trabajadores.”

LCV:

“¿Dónde va a concentrar finalmente la CTA?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Todavía no está definido. En principio habíamos pensado en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo a las doce del mediodía, pero lo estamos revisando en función de las realidades y dificultades que mencionábamos recién.”

Destacada

Daniel Yofra: “La paciencia de la clase trabajadora tiene un límite”

En el marco de la ratificación del paro y el debate parlamentario de una ley considerada regresiva por amplios sectores del movimiento obrero, Daniel Yofra, referente del Frente Sindical de Unidad, analiza el plan de lucha impulsado por su organización, la convocatoria al paro resuelta por la CGT, la modalidad de paro y movilización, y reflexiona sobre la represión, las provocaciones y los límites de la paciencia social.

LCV: Es un día muy importante porque ustedes vienen peleando desde su sindicato, desde el Frente de Alimentación y desde el Frente Sindical de Unidad por la ratificación de un plan de lucha y el pedido de un paro. Ahora la CGT convocó a un paro para el día en que se trate el tema en Diputados. Sin preguntarte tu opinión, que es obvia, contanos la postura del FRESU y el plan de lucha que proponen.

Daniel Yofra: “Desde nuestra organización, los aceiteros, hace rato que venimos planteando la necesidad de una huelga general, no solamente una huelga aislada, sino dos alternativas: un paro por tiempo indeterminado o un plan de lucha que vaya escalando progresivamente hasta lograr el objetivo. Para nosotros esa es una herramienta fundamental de la clase trabajadora. Hoy la CGT decidió hacer una huelga, algo que nosotros ya habíamos resuelto e incluso la semana anterior llevamos adelante un paro con movilización. Por eso nos parece muy positivo, incluso para que los trabajadores que quieran manifestarse en la calle lo puedan hacer. Ojalá esta huelga tenga continuidad y no quede en un paro esporádico que, si no logra el objetivo, no se retome nunca más.”

LCV: En el caso de los sindicatos nucleados en el FRESU, algunos dentro y otros fuera de la CGT, ¿la modalidad va a ser paro y movilización o queda liberado a cada gremio?

Daniel Yofra: “La modalidad es paro y movilización. Eso lo resolvimos hace tiempo porque creemos que hay dos formas de manifestar el malestar: una es haciendo huelga y la otra es movilizándose a los lugares donde se trate esta ley totalmente regresiva. Tenemos que demostrar la bronca que existe y organizarnos. El Frente Sindical de Unidad está para demostrar que hay dirigentes que realmente quieren representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras, organizar esa bronca y darle una expresión concreta.”

LCV: ¿Dónde va a ser la movilización?

Daniel Yofra: “La movilización será al Congreso. Vamos a convocar en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen y desde ahí marcharemos, como lo hicimos la vez pasada, cuando convocamos a una multitud.”

LCV: ¿Está prevista alguna vigilia o articulación con organizaciones sociales?

Daniel Yofra: “Seguramente va a haber manifestaciones porque ese día habrá actividad en el Congreso, pero nuestra idea es convocar al mediodía en el punto que mencioné y que sea el Frente Sindical de Unidad quien convoque a la movilización.”

LCV: Quería preguntarte por lo que pasó en la última marcha, cuando se desataron incidentes justo cuando entraban las columnas. ¿Cómo viviste esa situación y el foco puesto en las molotov y los disturbios?

Daniel Yofra: “La infiltración siempre existió, incluso la bronca que generan las fuerzas policiales, que muchas veces son provocadoras e incitadoras a la violencia. Llama la atención que con tan pocas personas armando molotov no se haya detenido a nadie, cuando después se reprime con dureza a jubilados o manifestantes pacíficos. Son muchos años en la calle como para no darse cuenta de estas maniobras. Pero más allá de la provocación, tampoco hay que tenerle miedo: si uno mirara la historia, cuando bombardearon Plaza de Mayo y mataron a más de 300 personas, nadie dejó de movilizarse por eso.”

LCV: Da bronca más que miedo, porque parece todo muy burdo.

Daniel Yofra: “Eso siempre pasa. No hay que entrar en la provocación. A veces también hay desorganización y organizaciones grandes que deciden no movilizar para que no las acusen de generar violencia, cuando en realidad son 10 o 15 los que hacen disturbios y nosotros movilizamos a miles de trabajadores, jubilados y personas que la están pasando mal. No podemos frenar una movilización masiva por un puñado que hace quilombo.”

LCV: Igualmente fue muy responsable la actitud de los dirigentes conteniendo a la gente.

Daniel Yofra: “Fue una gran responsabilidad de la dirigencia no entrar en la provocación, porque después de los incidentes empieza la represión y, con la bronca que hay, es fácil que la sangre hierva. Pero también es una advertencia: cuando los trabajadores y trabajadoras reaccionen de verdad, ni siquiera el Ejército va a poder frenarlos. Hay que tener cuidado con el uso de agitadores que no se sabe bien quiénes son, porque pueden provocar una situación mucho más grave.”

LCV: Como se dice, no hay que tirar de la piola.

Daniel Yofra: “Exactamente. La paciencia de la clase trabajadora tiene un límite y cuando el hambre empieza a tocar la puerta se termina la pasividad. Creen que con armas, hidrantes y represión pueden frenar al pueblo, pero en algún momento la clase trabajadora va a reaccionar y va a pasar por arriba incluso a dirigentes que intenten frenarla.”

Destacada

Omar Maturano: “El derecho a protestar no se negocia”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, analizó los alcances de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, cuestionó su sesgo antisindical y confirmó la adhesión total de los gremios del transporte al próximo paro general convocado por la CGT. Maturano defendió el derecho a huelga, el valor de la organización colectiva y el rol histórico de los sindicatos frente a un contexto que definió como de ajuste, humillación y pérdida de derechos.

LCV: Contanos cómo viste el Zoom de hoy y qué balance hacen desde el movimiento obrero.

Omar Maturano: “Pensábamos que en el Senado la cosa iba a mejorar un poco para el movimiento obrero, pero no se resolvió lo que verdaderamente le molesta a la base, al trabajador. No es solo esta reforma laboral: lo que más nos molesta es que quieran ponerle un candado al derecho a protestar, al paro, a la asamblea en el lugar de trabajo. También las paritarias por empresa, con negociaciones individuales, que son una locura. Pero lo más grave es el ataque directo al derecho a parar y a protestar, que está garantizado por la Constitución.”

LCV: Se habló mucho también del tema vacaciones y de los argumentos oficiales.

Omar Maturano: “Cuando dicen que los jóvenes no quieren tomarse 35 días de vacaciones, hay que aclarar que nadie tiene 35 días si no tiene 30 años de servicio. Una persona con 30 años de trabajo ya tiene más de 50 años. Esas vacaciones existen por una razón física y familiar. Además, si un trabajador quiere dividir sus vacaciones, está bien, pero tiene que ser por acuerdo entre las partes y con el sindicato, no porque lo imponga el patrón. Los derechos colectivos son más fuertes que los individuales, porque muchas veces el trabajador acepta por miedo a perder el empleo.”

LCV: Eso conecta con una idea histórica del peronismo sobre la conciencia obrera.

Omar Maturano: “Claro. Lo que nunca le perdonaron a Perón fue que el trabajador pudiera mirar al patrón a los ojos y pedir mejores condiciones, sentirse un par. Por eso es tan importante el rol de los delegados: tienen que acompañar al trabajador en una sanción, en una cesantía, para que no lo humillen ni le quiten derechos. Hay patrones que humillan, y el sindicato está para evitar eso.”

LCV: ¿Ves esta reforma como una ley con sesgo ideológico antisindical?

Omar Maturano: “Sí, es anti organización obrera y anti institución. A este gobierno no le interesan las instituciones ni el Estado como herramienta para beneficiar a la gente. Solo le interesa el Estado recaudador. Recauda, pero no gasta en educación, salud u obra pública. Además, mintieron cuando dijeron que no iban a emitir: emiten deuda, emiten bonos. Y lo de ir contra la casta también fue mentira: hoy el presidente es casta y está rodeado de casta.”

LCV: ¿Cómo impacta esto en los estatutos y en nuevas formas de trabajo?

Omar Maturano: “Se llevaron puestos los estatutos especiales: el nuestro, el de los viajantes, el de los actores. Mientras tanto, las aplicaciones como Uber no están sindicalizadas, no aportan, no pagan impuestos y no tienen domicilio claro. El trabajador sí paga todo, pero no sabe a quién reclamarle si tiene un problema. Eso es lo que permite este gobierno.”

LCV: ¿Cuál va a ser la actitud de La Fraternidad frente al próximo paro?

Omar Maturano: “El paro va a ser total en todo el país. Todos los gremios del transporte que integramos la UGATT, junto con la UTA, vamos a acompañar a la CGT. Esto lo veníamos reclamando desde antes. El tiempo nos dio la razón y se escuchó a la base, que en la plaza pedía paro. Los dirigentes tienen que entender que la razón siempre la tienen los trabajadores.”

LCV: ¿Creés que la gente va a acompañar la huelga?

Omar Maturano: “Sí, porque los trabajadores no llegan a fin de mes. Dejan las prepagas, algunos dejan las obras sociales, sacan a sus hijos de las escuelas privadas porque no alcanza. La situación empeora cada día. Por eso creo que el paro va a ser acompañado, porque expresa una realidad concreta.”