Por Raúl Zibechi para La Jornada Semanal

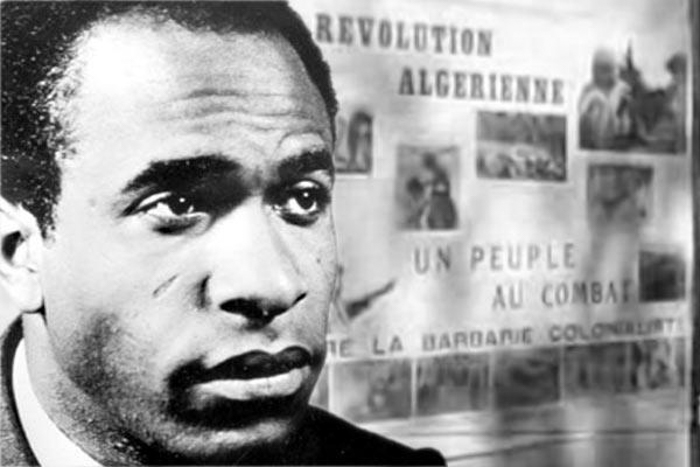

Intervino en una de las guerras más crueles de la historia moderna. El FLN estimó que fueron asesinados un millón 500 mil de argelinos entre el comienzo de la guerra en 1954 y la proclamación de la independencia en 1962, lo que representa el quince por ciento de una población que no llegaba a los 10 millones. Historiadores franceses reducen esa cifra a un tercio, lo que sigue siendo un porcentaje asombroso. Una cantidad similar de argelinos fueron torturados.

Como médico-jefe del hospital psiquiátrico de Blida (nombrado en 1953), Fanon tuvo una experiencia fenomenal: recibió y atendió tanto a franceses torturadores como a argelinos torturados, lo que le permitió acceder a los recovecos más recónditos de la opresión y la humillación coloniales. Uno de los aspectos menos conocidos de su maravillosa vida fue haber convertido el hospicio-prisión en “una nueva comunidad que introdujo el deporte, la música, el trabajo y donde se tiraba un periódico escrito por enfermos”.

Su profesión como psiquiatra le permitió comprender actitudes de los seres humanos que nunca fueron explicadas adecuadamente por el pensamiento crítico. En esos años, se había consolidado el giro hacia el economicismo y el materialismo vulgar, que todo lo apostaban al desarrollo de las fuerzas productivas, camino en el cual las ideas emancipatorias tendieron a mimetizarse con los postulados capitalistas.

La interiorización de la opresión

La generación militante de las décadas de 1960 y 1970 conocimos a Fanon a través de Los condenados de la tierra, su obra póstuma publicada en 1961. Es el libro/manifiesto de un combatiente que afirma la necesidad de la violencia para enfrentar y superar la colonización, porque sabe que “el colonialismo no cede sino con el cuchillo al cuello”.

Los condenados… es un texto luminoso, plagado de ideas que marchan a contrapelo del sentido común revolucionario de la época, como su defensa del campesinado y del lumpen-proletariado como sujetos políticos, ya que observa que en las colonias los proletarios son el sector más “mimado por el régimen colonial”. Critica también la cultura política de las izquierdas, que se dedican a captar a las personas más “avanzadas” –“las élites más conscientes del proletariado de las ciudades”, constata Fanon- sin comprender que en el mundo del colonizado el lugar central, y liberador, lo juegan la comunidad y la familia, no el partido o el sindicato.

Su apasionada defensa de la violencia del oprimido debe ser tamizada. Siempre es necesario recordar, como enfatiza Immanuel Wallerstein, que “sin violencia no podemos lograr nada”. No es un tema menor, porque el grueso de los partidos y movimientos antisistémicos parecen haberlo olvidado en su apuesta por incrustarse en las instituciones estatales.

Pero también es cierto, como reconoce el sociólogo, que la violencia por sí misma no resuelve nada. Fanon va más lejos cuando afirma que “la violencia desintoxica”, porque “libra al colonizado de su complejo de inferioridad”. En esa línea de argumentación, en Los condenados de la tierra, concluye: “La violencia eleva al pueblo a la altura del dirigente.” Sabemos que las cosas son más complejas, como lo enseña medio siglo de lucha armada en América Latina.

Pese a la importancia que tuvo en nuestra generación el último libro de Fanon, considero que el primero, Piel negra, máscaras blancas, de 1952, es el que nos brinda mejores pistas sobre un siglo de fracasos de las revoluciones triunfantes. Aporta una mirada desde la subjetividad del oprimido, algo que los marxistas nunca habíamos conseguido desentrañar de forma tan cristalina. Nos dice que el complejo de inferioridad del colonizado tiene dos raíces: la económica y la interiorización o “epidermización” de la inferioridad. El varón negro desea blanquearse la piel y tener novia rubia. La mujer negra se plancha el pelo y sueña con un varón blanco. Deben abordarse ambos aspectos o la liberación será incompleta.

Fanon pone el dedo en la llaga cuando afirma que “el colonizado es un perseguido que sueña permanentemente en convertirse en perseguidor” (Los condenados de la tierra). En consecuencia, el colonizado no sólo quiere recuperar la hacienda del colono, sino que también desea su lugar, porque ese mundo le suscita envidia. Mira de frente el núcleo duro de los problemas legados por las revoluciones y que no podemos seguir eludiendo, en vista de dramas como los que atraviesa Nicaragua. ¿Por qué los revolucionarios se colocan en el lugar, material y simbólico, de los opresores y los capitalistas, y en ocasiones de los tiranos contra los que lucharon? Nos deja con la pregunta, ofreciendo apenas pistas sobre los caminos posibles para salir de este terrible círculo vicioso que reproduce la opresión y el colonialismo interno en nombre de la revolución. Fanon recorre los vericuetos de la psiquis del oprimido, con el mismo rigor y valor con que cuestiona a los revolucionarios que, cegados por la rabia, cometen abusos en el cuerpo de los colonizadores.

Las similitudes entre oprimidos y opresores sólo pueden desbordarse desde una lógica distinta a la del poder, y sólo pueden desarmarse si somos capaces de reconocerlas. Los dirigentes sandinistas comenzaron ocupando las residencias de Somoza y usando sus coches por razones de “seguridad”, hasta que el clan gobernante terminó actuando como el dictador.

La zona del no-ser

Fanon comprendió en carne propia que existe una zona de nuestras sociedades donde la humanidad es vulnerada sistemáticamente por la violencia del opresor. Se trata de un lugar estructural, que no depende de las cualidades de las personas. Estima que es justamente en esa zona, que denomina “zona del no-ser”, donde puede nacer la revolución por la que está dando su vida y advierte que el mundo colonial tiene compartimentos cuyas fronteras están señalizadas por cuarteles y estaciones de policía. Esos dos mundos tienen vida propia, reglas particulares y se relacionan jerárquicamente. Sostengo que el período actual de acumulación por despojo/cuarta guerra mundial, implica la actualización de las relaciones coloniales. Es probable que la potente actualidad de Fanon venga de la mano de la creciente polarización entre el uno por ciento más rico y la mitad más pobre y humillada de la humanidad, rasgos propios del período colonial.

En todo su trabajo, el autor se empeñó en mostrar que, lo que vale para una zona, no necesariamente puede trasladarse a la otra. Que los modos de hacer política en la metrópoli no pueden ser los mismos que en la colonia. Que las formas de organización legales y abiertas de las zonas donde rigen los derechos humanos de los ciudadanos, no pueden ser copiadas por quienes viven en territorios arrasados como las favelas, los palenques, las comunidades de los pueblos originarios y las barriadas de las periferias urbanas.

Para Fanon, los pueblos oprimidos no deben caminar detrás de los partidos europeos de izquierda, cuestión que en el mismo período denunció su maestro Aimé Césaire en la Carta a Maurice Thorez, donde enuncia el “paternalismo colonialista” del Partido Comunista Francés, que consideraba la lucha de los pueblos contra el racismo como “una parte de un conjunto más importante”, cuyo “todo” es la lucha obrera contra el capitalismo.

En América Latina, existen varios movimientos que muestran cómo los oprimidos y las oprimidas van resolviendo a su manera los dos asuntos que he abordado. Los textos “Economía Política I y II” del subcomandante insurgente Moisés del EZLN, las memorias del dirigente nasa-misak del Cauca colombiano, Lorenzo Muelas, así como las reflexiones y análisis de autoridades mapuche, entre muchas otras que no puedo citar, son buenos ejemplos de pensamiento critico en la zona del no-ser.

En el mismo sentido, las voces de las mujeres de abajo pueblan el grueso volumen recopilado por Francesca Gargallo, Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. A esa multiplicidad de voces, habría que sumar otras formas no occidentales de expresar cosmovisiones, desde el tejido y la danza hasta el cuidado de los animales, las plantas y la salud.

En segundo lugar, descubren que para despojarse de la imagen del opresor no alcanza con recuperar los medios de producción. Es un paso necesario sobre el que debe crearse algo nuevo, pero sobre todo diferente al mundo viejo, tejido de relaciones sociales no jerárquicas ni opresivas. La historia de las revoluciones nos enseña que este es el aspecto más complejo y la piedra con la que hemos tropezado una y otra vez.

Fanon advirtió los riesgos de que la acción rebelde termine reproduciendo la lógica colonial, en una luminosa y premonitoria referencia a Nietzsche: al final de Piel negra, máscaras blancas advierte que siempre hay resentimiento en la reacción. Sólo la creación de lo nuevo nos permite superar las opresiones, ya que la inercia reactiva tiende a invertirlas.

Medio siglo después, podemos celebrar que muchos movimientos están empeñados, aquí y ahora, en vivir con dignidad en la zona del no-ser, esquivando las jerarquías estadocéntricas y patriarcales. Imaginemos que en esas creaciones late el corazón generoso de Fanon, desbordante de compromiso y creatividad.

*Por Raúl Zibechi para La Jornada Semanal / reproducción de La Tinta