Destacada

Febrero de 1958: la primer pueblada de Cutral-Có

Fragmento de “Conflictos del “oro negro” en Neuquén. La gran huelga petrolera de 1958“, de Joaquín Perren (UNCo-CONICET) – Lisandro Gallucci (UNCo-CONICET)

El escenario.

Todavía estaba fresco el recuerdo de la ocupación militar de la Patagonia, cuando fue descubierto el “oro negro” en Neuquén. En 1913, una comisión técnica encabezada por Windhausen, un ingeniero de origen alemán, confirmaba la presencia de petróleo en Plaza Huincul. Hasta allí, ese paraje había servido de escala en la ruta que unía a Neuquén con Zapala. Una posta, que ofrecía los mínimos servicios a los viajeros, daba vida a un área que ni siquiera había sido considerada a la hora de diagramar las estaciones del Ferrocarril del Sud. Las razones de esta decisión no son difíciles de imaginar: la aridez del terreno y la escasez de agua complicaban cualquier asentamiento humano de magnitud.

Con la instalación del primer pozo, en 1918, esa realidad comenzaría a torcerse. Alrededor del campamento de la división de minas, geología e hidrológica del Ministerio de Agricultura fue desarrollándose una incipiente localidad. En el área de reserva fiscal, un octágono de 5 kilómetros de diámetro, se instalaron las viviendas del personal encargado de la extracción del recurso. A comienzos de la década de 1920, la ausencia total de servicios fue lentamente subsanada. Con la actividad hidrocarburífera llegó, primero, una oficina de Registro Civil y, poco tiempo después, la postergada estación de ferrocarril. En el renglón productivo, la creciente presencia oficial fue acompañada por las operaciones de algunas empresas privadas entre las que destacaban Astra, Standard Oil o Dodero. Estos avances, sin embargo, no fueron suficientes para opacar la primacía que, por entonces, ostentaba Comodoro Rivadavia. Hacia 1922, el “gigante del sur” tenía cerca de noventa pozos en producción, mientras que Plaza Huincul sólo cinco. Lo mismo podríamos decir del volumen total producido: los 5.000 m3 de la comarca neuquina estaban todavía muy lejos de los mas de 300.000 m3 extraídos del golfo de San Jorge.

El despliegue definitivo de la actividad hidrocarburífera tuvo que esperar a la fundación de YPF en 1922. El desabastecimiento de combustible generado por la Primera Guerra Mundial caló hondo en las Fuerzas Armadas. Un mundo inestable, siempre al borde de una nueva conflagración, obligaba a prestar atención sobre algunos recursos que se juzgaban estratégicos. Eran tiempos en los que la nación era pensada como una unidad militar cuya vitalidad dependía del petróleo. No es extraño, entonces, que el Ejército o la Marina hayan llevado adelante labores, como la exploración y la explotación, que calificaban de patrióticas. La asunción del coronel Mosconi al frente de la petrolera estatal fue quizás la muestra más clara de esta tendencia.

Su llegada imprimió profundos cambios en todos los campos de la actividad hidrocarburífera. Al incremento de la capacidad productiva y comercial, debemos sumar la implementación de un nuevo formato en las relaciones entre trabajadores y empresa. El trabajador del petróleo, en clara sintonía con las políticas bismarkianas, era imaginado como recluta de una cruzada patriótica o, utilizando las palabras de Solberg, como un “soldado civil”. En la práctica, esta concepción se tradujo en un vínculo que excedía el marco laboral y se extendía a la vida cotidiana de los trabajadores. La empresa, además de conservar la propiedad de la vivienda, controlaba otros aspectos pertenecientes al mundo de lo privado: la alimentación, las relaciones familiares, el ocio y la misma vida sexual de los operarios. Esto le aseguraba “una disciplina inflexible y una rigidez absoluta en el cumplimiento de deberes y obligaciones”. En contrapartida, el trabajador recibía una serie de beneficios, entre los que contaban servicios de salud y educación, proveedurías con precios subsidiados y también instalaciones deportivas.

En las grietas de un sistema que no contemplaba las identificaciones clasistas surgieron las primeras organizaciones de los trabajadores. La fuerte vigilancia ejercida por la petrolera oficial, reflejada en prácticas de espionaje y la prohibición de la prensa obrera, no impidió el desembarco en la región de la Asociación de Trabajadores del Estado (luego llamado Sindicato de Obreros y Empleados de YPF). Sus demandas, en un principio, no estuvieron relacionadas con reivindicaciones salariales. Salvo una larga meseta que acompaño a la gestión de Mosconi, los sueldos tendieron al alza y contuvieron toda clase de bonificaciones (por paternidad, fallecimiento, antigüedad y por productividad). El mejoramiento de las condiciones de trabajo, en cambio, estuvo en el centro de las demandas de los trabajadores. Las horas extras no remuneradas, la falta de ropa de trabajo, la ausencia de un régimen de licencias motorizaron los primeros reclamos gremiales que tuvieron a la huelga de 1949 como experiencia piloto. En esa oportunidad, cerca de dos mil obreros detuvieron la producción petrolera por dos semanas hasta que, previa intervención de Eva Perón, los trabajadores lograron una respuesta favorable a sus reivindicaciones.

La llegada del peronismo significó una fractura en la organización de los trabajadores del petróleo. La conducción histórica, de extracción radical y comunista, mantuvo cierta distancia del accionar estatal y, sobre todo, de la figura de Perón: eran los “perros rojos”. Sus adversarios, los “gatos negros”, intentaba compaginar el movimiento sindical con la política oficial. Con ese propósito se sumaron a la estrategia peronista de creación de sindicatos afines que funcionaran como interlocutores entre el Estado y los trabajadores. Nacía así el Sindicato Único de Petroleros Estatales (SUPE). Luego de un corto periodo de convivencia de ambas organizaciones, una suerte de doble poder, los restos del “gremio grande” –como era llamado el Sindicato de Obreros y empleados de YPF- decidieron sumarse al sindicato oficial. La persecución a sus dirigentes y escasa predisposición del gobierno a dialogar con la antigua organización, sellaron su suerte.

Más allá de las evidentes diferencias gremiales, la comarca petrolera contaba con una densa trama de relaciones sociales que, llegado el caso, podía ponerse en movimiento. A un sindicato que luego de unificarse ganó en madurez institucional, debemos sumar los lazos generados en diferentes ámbitos de sociabilidad que, aunque bajo la atenta mirada de YPF, podían servir a una acción colectiva. Las relaciones “cara a cara” en clubes, cooperativas o bibliotecas podían estimular al “patriotismo de empresa”, pero también dar curso a la protesta social. Para que esto último ocurriera sólo debía existir una oportunidad y un marco cultural que le diera sentido.

La oportunidad.

La Revolución libertadora, proceso que trucó la experiencia peronista, implementó medidas que volvieron el tiempo atrás. El congelamiento salarial, una devaluación que impacto en el bolsillo de los asalariados, la eliminación de los subsidios a los artículos de primera necesidad fueron algunos de los mecanismos que dieron paso a una distribución regresiva del ingreso. Estos cambios, desde luego, repercutieron en la economía neuquina. El territorio nacional iniciaba la experiencia post-peronista con una caída de la inversión y una menor demanda laboral. Sus efectos pronto se hicieron sentir: la desocupación y los precios comenzaron una escalada que no parecía tener fin.

Pese a su indudable importancia, no podríamos explicar la conflictividad de la época solo a partir de razones materiales. La intensa movilización sindical fue parte de una “resistencia peronista” que abandonaba su carácter inorgánico y comenzaba a disputar poder. Diferentes sectores -entre los que destacaban los ferroviarios, la construcción y los bancarios- estaban dispuestos a boicotear el proceso eleccionario de 1958. La idea era presionar al gobierno de Aramburu justo en el momento en que intentaba mostrar la viabilidad de una Argentina sin Perón. Frente a esta oleada de protestas, las autoridades nacionales lanzaron un decreto que prohibía cualquier huelga en los 40 días anteriores a los comicios del 23 de febrero. La respuesta autoritaria no hizo más que tensar la soga y sembrar las semillas de futuros enfrentamientos.

En ese marco, el SUPE a nivel nacional presentó a las autoridades de YPF un pliego de reclamos que incluía, entre otros puntos, un aumento salarial de $800, reincorporación del personal cesante por cuestiones políticas y restauración del servicio asistencial. El gremio puso al 10 de febrero de 1958 como fecha limite. Si la respuesta no era favorable, daría paso a un paro por tiempo indeterminado. Antes que culminara el plazo, las autoridades lanzaron una contrapropuesta que contemplaba alguno de los reclamos, pero no atacaba el problema salarial: el aumento planteado era exactamente la mitad del solicitado. La mayoría de las filiales, desde Comodoro Rivadavia hasta Salta, rechazaron el ofrecimiento de la empresa. En parte para lubricar los mecanismos de coordinación y en parte para dar tiempo al gobierno de mejorar su propuesta, se planteó un cambio en el cronograma: la huelga daría comienzo el 17 de febrero en lugar del mismo 11.

La respuesta del gobierno nacional no fue precisamente conciliadora. El ministro de comercio e industria, Julio Cueto Rua, amenazó con declarar ilegal a la medida de fuerza y con implementar medidas preventivas. La más importante de ellas era la aplicación en las destilerías de una vieja ley peronista. La legislación sancionada en 1948, pensada para organizar la economía en tiempos de guerra, obligaba a los trabajadores a concurrir a su puesto de trabajo y a ejecutar sus labores de acuerdo a las directivas de la superioridad. Para normalizar la producción, el gobierno contemplaba la posibilidad de someter al personal a las disposiciones del código de justicia castrense. Esto significaba que podían ser duramente castigados quienes no se presentaran, se demoraran o abandonaran su servicio.

La dureza de las medidas hizo que la filial neuquina del SUPE abandonara su letargo. En asamblea, los trabajadores resolvieron adelantar la medida de fuerza. El 13 de febrero, cuatro días antes de lo estipulado, el grueso del personal había abandonado sus tareas. Al mismo tiempo, el gremio tomó algunos recaudos para evitar que su organización fuera desmembrada por la persecución de sus dirigentes. En principio, se creaba un Comité de Huelga que se encargaría de la logística de la protesta, sobre todo de la edición de volantes que mantuvieran informados a los trabajadores. Para evitar el riesgo de acefalía, los miembros de la Comisión no eran los mismos que los del Comité: si los primeros eran detenidos, los segundos asumirían sus funciones. Por ultimo, la conformación del comité se mantuvo en el más hermético secreto y se dispusieron reemplazos en caso de detenciones.

Con el paro anticipado, el gobierno nacional completó la batería de disposiciones con un decreto de movilización del personal. Con la ley de su lado, la presidencia de YPF podía tomar todas las medidas que considerara necesarias para regularizar la producción de petróleo. Y esto, como es lógico imaginar, suponía el auxilio de las fuerzas armadas en la represión de los trabajadores. Rápidamente, el jefe del Regimiento 10 de Infantería de Covunco, Andrés Pont Lezica, se hizo cargo de la situación: el octágono dejaba de ser un área productiva y se convertía en una zona militarizada.

La llegada del ejército marcó un punto de inflexión. Ese clima pacifico de las primeras horas de huelga parecía un lejano recuerdo del pasado. Un operativo militar se apoderó de la comarca petrolera. Su saldo era inédito en la historia neuquina: la sede del SUPE había sido ocupada y más de trescientos trabajadores habían sido detenidos. La sensación de “pueblo invadido” crecía y con ella se fueron sumando sectores que se habían mantenido al margen: la huelga de los petroleros se transformaba en una “pueblada”.

La redes en marcha.

Cuando los huelguistas fueron recluidos en la sede del sindicato comenzaron a escucharse las primeras voces contra los militares. Reunidos en la plaza, familiares y vecinos mostraron su disconformidad frente a lo que consideran una “fuerza de ocupación”. Banderas, carteles y cánticos dieron vida a un escenario que se había volcado en favor del reclamo. Los militares, junto al cuerpo de bomberos, intentaron dispersar la manifestación apagando las fogatas que los vecinos habían encendido durante la noche. En esas circunstancias se dio el primer choque: los manifestantes repelieron la agresión con piedras y cortaron las mangueras de la autobomba. Para que no se multiplicaran las muestras de hostilidad, el oficial a cargo dispuso el traslado de los huelguistas al Cine Petroleum y luego a la ciudad de Neuquén. Esta decisión no hizo más que profundizar la protesta: las relaciones formales e informales se pusieron en marcha.

Desatada la represión, el Comité de Huelga comenzó a funcionar a pleno. Dos volantes diarios mantenían informados a los habitantes de la comarca de las alternativas del conflicto. El papel necesario para su elaboración fue suministrado por comerciantes que se habían plegado a la protesta. El cura de Cutral Co, Ernesto Zsantos, mostró su apoyo cediendo el mimeógrafo y la maquina de escribir necesarios para imprimir los volantes. Una vez impresos, éstos eran llevados a lugares a priori inofensivos, como la iglesia o una pizzería, donde funcionaban centros clandestinos de distribución. La logística se completaba con una compleja red de intermediarios. Los panfletos eran repartidos al campamento por los miembros del Comité y a los vecindarios mas alejados por referentes barriales. Cuando la presencia militar se intensificaba, eran los niños, mujeres y ancianas quienes se encargaban de entregarlos casa por casa. Con la calles ocupadas por los militares, los volantes evitaban que la desmoralización se apoderara de los huelguistas y daban contenido ideológico a la protesta.

Las relaciones de vecinazgo y amistad brindaron a la huelga un recurso indispensable: un lugar donde ocultar a los huelguistas. Los aviones que sobrevolaban la zona ponían al descubierto los escondites de quienes se resistían el decreto de movilización. Además, el frío y la falta de alimentos desalentaban a los huelguistas a permanecer alejados de la ciudad. De ahí que la asistencia de los habitantes de Plaza Huincul y Cutral Co haya sido crucial en la continuidad de la medida de fuerza. Algunos vecinos vaciaron sus aljibes para alojar a los trabajadores de YPF. Otros cedieron sus sótanos para albergar un número de huelguistas que, en ocasiones, se contaba por decenas. El fluido dialogo entre el SUPE y los petroleros privados también rindió sus frutos. Con el octágono fiscal bajo la atenta mirada de Pont Lezica, el campamento de Esso albergó a muchos obreros, quienes eran ingresados con el uniforme del personal de la compañía norteamericana.

Pero el apoyo de la comunidad petrolera no fue únicamente subterráneo. Las formas cotidianas de resistencia se complementaron con manifestaciones abiertas. Las marchas completaron a un variado repertorio de protesta. El ritual comenzaba en la plaza San Martín de Cutral Co y culminaba en el Campamento Uno de Plaza Huincul, donde se pedían explicaciones al administrador de YPF y al encargado del operativo militar. Con los trabajadores detenidos o escondidos, las mujeres y los niños cumplieron un papel estelar en estas movilizaciones. Algunas prácticas llevadas a cabo por los manifestantes no dejan de llamar la atención. Para evitar que se desatara la represión, los manifestantes llevaban consigo banderas argentinas de guerra, dado que, según un extendido rumor, ellas no podían ser objeto de ataques. La marcha más importante, el 19 de febrero, congregó -según la prensa- cerca de mil manifestantes y fue encabezada por los párrocos de la comarca petrolera (Zsantos y Urrutia).

¿Qué consignas dieron unidad a este heterogéneo conjunto de actores? ¿Qué marco cultural dio sentido a la protesta? Si algo está claro es que el reclamo salarial no fue el único elemento aglutinante. Con el paso de los días se fue conformando una identidad en la lucha. Uno de sus pilares fue una identificación con lo local. Frente a lo que se consideraba una fuerza invasora se reforzó un sentido de “pueblo” que confundía sus límites con la comarca petrolera de Plaza Huincul y Cutral Co. También fue fuerte la defensa de un recurso que se juzgaba amenazado. Mas allá que el petróleo era de propiedad fiscal, los manifestantes se imaginaban a si mismos como sus naturales depositarios. Eso los había enfrentado a la firma de contrato de concesión con empresas extranjeras en los últimos años peronistas y a la continuidad de esa política durante la “Revolución Libertadora”. Por ultimo, la protección de los hidrocarburos se mezclaba por momentos con reivindicaciones de clase. En la visión de algunos huelguistas ambas parecían las dos caras de una misma moneda. Las palabras de un trabajador de YPF son claras al respecto.: “resolví, con los demás compañeros, ir a un paro para defender los derechos del petróleo, (de no hacerlo) seria un traidor de la clase trabajadora, y yo prefiero la muerte y no traicionar a mi clase”.

El final.

El propósito del gobierno nacional de lograr un proceso eleccionario ordenado fue un rotundo fracaso. Los paros simultáneos de cuatro sectores (bancarios, construcción, petroleros y parcialmente ferroviarios) se conjuraron para que eso no ocurriera. El voto en blanco y el apoyo de Perón a Frondizi marcaron un nuevo tiempo: el primer test presidencial después de 1955 demostró que peronismo seguía siendo un engranaje fundamental de la política nacional.

En Neuquén, donde se elegía gobernador por primera vez, los votos acompañaron a la UCRI. Ángel Edelman y Américo Verdinelli eran ungidos gobernador e intendente de Cutral Co respectivamente. El peronismo proscrito y un clima de conflictividad ayudaron para que el frondizismo se impusieran sobre los sectores colaboracionistas, fundamentalmente sobre la Unión Cívica Radical del Pueblo.

Los escasos resultados de la estrategia represiva, empujaron al gobierno a decidirse por el dialogo. La primera señal fue levantar el decreto que establecía la ilegalidad de las medidas de fuerza. Con este alto al fuego, comenzaron las reuniones entre el SUPE e YPF que concluyeron con un acuerdo preliminar el 4 de marzo. El convenio, que debía ser refrendado por las filiales de la federación, mejoraba la propuesta inicial de la empresa: llevaba a $450 el aumento salarial e incrementaba la suma por presentismo (de $55 a $120). Se incluían además puntos que antes no habían sido contemplados, como el pase a planta permanente de todos los agentes que revistieran calidad de transitorios y la rediscusión del escalafón. Junto con las reivindicaciones salariales se discutieron algunos puntos políticos: la empresa se comprometía a no sancionar al personal que había adherido al paro y el gremio a no perseguir a quienes no se habían plegado.

Tres días después, el 7 de marzo, la mayoría de las filiales se pronunciaron a favor del acuerdo. En Plaza Huincul el final de la huelga se demoró un día más. Con la liberación de los detenidos y la llegada de los trabajadores que se habían ocultado en otras localidades, estuvieron dadas las condiciones para una asamblea general. Más de tres mil personas colmaron el salón de usos múltiples de la localidad para discutir la salida del conflicto. La intensidad de la protesta se había significado un enorme desgaste y las posibilidades de continuar eran reducidas. Presentada la nueva propuesta, los trabajadores resolvieron levantar la medida de fuerza. Luego de diecinueve días, las actividades productivas se reiniciaban. Un reclamo protagonizado por los trabajadores y sus organizaciones había concluido. Cuatro décadas después, los desocupados y sus cortes de ruta abrirían un nuevo capitulo de la historia neuquina. La búsqueda de una mejor posición en la distribución del ingreso seria reemplazada por una meta mucho más humilde: obtener un empleo y abandonar el casillero de la exclusión.

Joaquín Perren (UNCo-CONICET)

Lisandro Gallucci (UNCo-CONICET)

Destacada

El hombre que quiso regular la IA (y su enigmático final), por María Urruzola, desde Montevideo

Entrevista exclusiva a Daniel Mordecki, ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) del gobierno de Yamandú Orsi

El insólito interés de Tony Blair de convertir a Uruguay en un “laboratorio” de IA, el mismo Blair de la invasión a Irak y ahora de la teórica Junta de Paz de Trump para Gaza -que se propone crear en Palestina un balneario para ricos del mundo-, preocupó a bastante gente en la República Oriental, lo que solo se manifestó en las redes. Si bien en Uruguay el silencio tradicional del verano dura tres meses o más, pocos días antes de fin de año el gobierno despidió al novel director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), Daniel Mordecki, alguien que trabajó sin prisa pero sin pausa en sus cortos 9 meses de función para que Uruguay tuviera una regulación de la IA y del uso de los datos por parte de los milmillonarios de la Tech (grupo de empresas especializadas en tecnología que ofrecen ‘soluciones ágiles’ a los problemas corporativos). Casi todos ellos amigos de Trump y muchos de Israel.

Si bien la Agesic no es un organismo que figure en el horizonte cotidiano de los ciudadanos, es “el organismo” del gobierno que lidera las estrategias del Estado para el mundo digital. En 20 años, lo posicionó como líder en América Latina en desarrollo de las TIC y lo ubicó entre los tres países “pioneros” de América Latina en gobernanza en IA, junto a Chile y Brasil.

Que el nuevo gobierno de izquierda haya nombrado un director, conocido por su larga trayectoria, y a menos de diez meses lo haya puesto de patitas en la calle, sin mediar explicación, no solo es grave sino que preanuncia lo que algunos representantes de la derecha reclaman en voz alta: no enojar a Trump ni a sus amigos, y ceder todo lo necesario para pasar por debajo del radar patotero del nuevo orden mundial. Lo que no hizo Mordecki, que a mediados de 2025 firmó una declaración de judíos uruguayos contra el genocidio del gobierno de Israel en Gaza, exigiendo la ruptura de relaciones con ese país, y que apenas unos pocos días antes de ser despedido anunció entre 45 y 50 nuevas normativas gubernamentales para la IA, el uso de los datos y la transparencia del “ecosistema digital”. Como no se fue en silencio, sino que presentó una denuncia ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, el partido de gobierno, no aceptó hablar de su caso pero sí de los problemas que plantea el nuevo mundo digital.

¿Uruguay está en condiciones de garantizar la soberanía tecnológica del país?

– Debe haber pocos temas más complejos que el de la soberanía digital, porque habría que dar otra discusión previa, interesante, sobre la soberanía y sobre si las fronteras son una buena organización para el mundo. Un ejemplo: el sindicato de la bebida festeja que trajo una planta desde Argentina a Uruguay y eso quiere decir que en Argentina sus pares se quedaron sin ese trabajo. La empresa en realidad ni ganó ni perdió nada, porque los impuesto pueden tener alguna pequeña diferencia, pero de hecho fabrica la misma bebida de un lado y del otro. Entonces, las fronteras son una cosa bastante jodida, que ahora están en plena discusión. La frontera tiene que ver con la nación de distancia o sea con la geografía y con el territorio físico, y lo digital no tiene territorio.

–No tiene territorio en el sentido geográfico, pero tiene materialidad en el sentido físico: se apoya en centros de datos, lo que antes se llamaba la autopista de la información… tiene cables, tiene aparatos…

Sí, pero no es relevante, o mejor dicho es prácticamente irrelevante dónde estén esos cables. Tú tenés un data Center de Google en Uruguay, físicamente. ¿Qué diferencia hay entre que esté en Uruguay, que esté en Argentina que esté en Arkansas?

Las fronteras son una cosa bastante jodida, que ahora está en plena discusión

Se supone que la diferencia es que usa nuestra agua, usa nuestra energía…

-Y la empresa de seguridad que cuida el local es de Uruguay. Pero lo técnicos son los mismos, los datos son los mismos. Es evidente que hay cables y hay máquinas y hay procesadores y memorias, y que eso existe físicamente, que tiene materialidad, pero el lugar es prácticamente intrascendente. El primer problema de la soberanía digital es definir qué es ser soberano digitalmente. Porque no es que estén las cosas en el territorio. El segundo problema es que prácticamente todos los sistemas están interconectados, todo o casi todo, y un sistema que no está interconectado no sirve para casi nada. Si alguien necesita seguridad realmente extrema lo que haces es desconectar Internet y desenchufar todo. O sea: tiene que ir al lugar, poner una silla y usar una máquina, que esté en el lugar. Eso se hace para determinadas cosas y está bien que se haga. Pero no es la idea que uno tiene de las gestiones y los trámites y las transacciones y la información y los blogs y las redes… eso está todo conectado, y tiene que estar todo conectado. Si te estás preguntando cómo calza un mapa en una cosa que no sabe qué son las fronteras…

Exacto. Es la preocupación que me surge cuando oigo al dueño de Oracle decir que lo primero que tiene que hacer un gobierno es poner todos los datos de su país en la nube, para que puedan ser usados por la inteligencia artificial. ¿Todos los datos de Uruguay? Se supone que por ahora están solo en manos de Agesic, de la agencia del gobierno.

–Ni siquiera. Los tiene cada organismo. Pero ahí tenés múltiples problemas. Ahora se habla mucho de resiliencia, es un palabra de moda. Pero la resiliencia está dada por la fragmentación. Te pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que refiere al gas ¿por cañería o supergás por garrafa? El supergás está fragmentado. No hay una forma de impedir que cocinen en el mismo momento a todos los que tienen supergas. Puede haber problemas, de distribución, porque con todo puede haber problemas, pero no hay un punto único de falla, un lugar en el que vos te propones pegar y se acaba todo. Pero en el gas por cañería sí. Vos cerrás el caño principal y nos quedamos todos sin gas, en simultáneo. Entonces el primer problema es que la concentración trae beneficios, pero genera automáticamente puntos únicos de falla: para que deje de andar, para que lo corten, para que lo roben, para que lo tergiversen. O sean, grandes problemas. Amenazas que no existían antes, grandes problemas de seguridad en el sentido más amplio de la palabra, que la fragmentación evita de forma natural.

Como Estado, la pregunta es: qué problema quiero resolver. Porque nunca la solución precedió al problema

Pero lo que preconiza el dueño de Oracle, en el sentido de usabilidad, digamos, de todos los datos de un país, es decir datos de ciudadanos, de salud, datos económicos, fiscales, etc, para ser usados por la inteligencia artificial, nos plantea el tema de quién los usa.

-Dejemos dicho que la concentración es un problema o debe ser tratada con un cuidado especial. Si a vos te propusieran tener dos sistemas que valen lo mismo, iguales, uno con la información fragmentada y otro con la información concentrada, el que tiene la información fragmentada tiene ventajas. Lo que pasa que la información fragmentada trae otros problemas, de acceso por ejemplo. Con respecto a los empresarios de la inteligencia artificial, o sea Larry Ellison y otros cinco, seis, todos ellos están en el modo: “la inteligencia artificial resuelve cualquier problema”. Pero nunca fue así. O sea: nunca una solución precedió a un problema. La pregunta que habría que hacerle a Larry Ellison sería ¿qué problema queremos resolver?

Él, está claro que busca la monetización de los datos, que no son suyos.

-Yo entiendo cuál es el problema que él quiere resolver. El quiere vender. Lo que parece razonable dado que es un empresario que se dedica a eso. Pero como Estado, la pregunta que hay que hacerse es: qué problema quiero resolver… Y te diré que no sólo como Estado… como empresa, como persona, como lo que sea, la pregunta es siempre ¿qué quiero resolver?

La IA empezó a estudiarse en la década del sesenta. En los 70 y 80 apareció el fenómeno de los ‘inviernos de la IA’. En los 90 tuvimos la ‘burbuja’ de los puntocom

¿Y eso qué significa para los gobiernos?

-Que vos como Estado no podes comprar ese juego de que la IA es un gran negocio que va a cambiar el mundo. Vos tenés que mantener la lógica de: primero el problema, la solución después. Porque primero tenemos que definir qué es la inteligencia artificial, de qué hablamos. La IA no es la capacidad de generar textos. Eso es como la cereza en la crema. La inteligencia artificial existe desde la década del 60, cuando nace la primera generación de computadoras y entonces se juntan los informáticos del momento, los más filosóficos, con psicólogos, neurólogos, lingüistas (Noam Chosky fue uno de ellos) y empiezan a hacer estudios sobre la similitud del la computadora y el cerebro, como comparables en su funcionamiento lógico. Empiezan pruebas de cómo funcionaba el lenguaje natural traducido a formatos informáticos.

Ya hubo una burbuja de las puntocom, a mediados de los 90.

-Y antes hubo lo que se llamó “inviernos” de la inteligencia artificial, en los 70-80, y luego una década después. La idea nació del “invierno nuclear” durante la Guerra Fría: momentos en los que alguien promete que las computadoras van a lograr cosas increíbles, lo mismo que prometen ahora, y empiezan a fluir los fondos, y aumentan las promesas, y el dinero mana a raudales, como una primavera, y después explota todo, se cae, y nada era como lo habían prometido. ¿Eso quiere decir que la IA no produce resultados? Sí, produce, pero no hay que centrarse en lo que hace el mercado.

La IA es un sistema probalilístico, que usa millones de datos. Los nuestros

¿Y qué es la inteligencia artificial?

-Es un sistema que genera un modelo probabilístico de qué cosas pueden pasar. Esa es una definición que abarca todo lo que se pueda llamar IA. O sea: si vos tenés un sistema de contabilidad, a los mismos datos de entrada, los mismos datos de salida. Y si ponés otro sistema, a los mismos datos (el mismo balance, el mismo plan de cuentas, etc), hace el mismo informe.

La IA es un sistema que busca entre una cantidad, no importa cómo lo hace, de datos y soluciones, y te da una, diciendo: esta es la más probable. Un sistema de previsión del clima, es un sistema de inteligencia artificial. Por ahora son todos distintos porque todos valoran cosas distintas. Y es evidente que en una infinidad de terrenos, tener un modelo probabilístico de calidad es bueno. Que a vos te digan que algo tiene el 95% de probabilidad, es muy importante.

Por eso el dueño de Oracle quiere que Inglaterra ponga todos sus datos de salud accesibles.

-Vos mirás esos datos y tenés un camino para decir: ahí debemos invertir muy fuerte. Larry Ellison no lo sabe, pero Uruguay tiene en la historia clínica nacional los datos de eventos de todos los uruguayos de los últimos 10 años. Cientos de millones de registros. Entones tú podés, a partir de esa información, prever muchas cosas, con un modelo probabilístico: para tales enfermedades, o tales situaciones clínicas, qué pacientes tienen más de 80-90% de probabilidades. No es un diagnóstico, es un modelo. Y en el momento en que entendés que lo que hace la IA es un modelo probabilístico, entendés que los errores son inherentes, y que no los van a corregir. Siempre habrá un porcentaje de error.

Uruguay, la Patria o la tumba…o la Patria y la cumbia?

¿Como funciona el que escribe texto “predictivo”?

-Si a vos te dicen en Uruguay “la patria o la…” vos decís “tumba” ¿Verdad? Esa es la palabra, es evidente. Alguien supuso que se podría hacer eso con cualquier texto, no solo con refranes: “en boca cerrada no entran….” y la palabra es “moscas”. A alguien se le ocurrió -y es alucinante que se le haya ocurrido- que si juntaba todos los textos que existen en el mundo, podía encontrar la próxima palabra. Es un sistema de lógica ¿Funciona? Para ese tipo de cosas, sí, funciona. Claro, siempre hay un Esmoris que te hace un espectáculo que se llama “La patria y la cumbia”. Entonces, ahí no funciona, porque son modelos probabilísticos.

¿En qué otro terreno la IA es evidente?

-Por ejemplo en todo lo que la Dirección General Impositiva inspecciona. Agarras todos los datos acumulados y haces un modelo probabilístico. No quiere decir que un señor concreto esté defraudando. Quiere decir que en ese sector, con ajustes que vas haciendo, si te da que el 80% tuvo problemas, entonces estás seguro de que más o menos ahí tenés trabajo para hacer. Igual quiere decir también que hay un 20 o un 30 por ciento que no defrauda.

¿En qué sectores obvios un Estado tiene que invertir en IA?

-Yo te diría que en todos. Pero no se trata de poner plata. Es como si vos te preguntas ¿quién, en un país, necesita vivienda? La respuesta es “todos”. Está claro que en todas las áreas hay problemas a resolver, y los ejemplos que te puse son bastante obvios, pero después hay que estar en cada terreno. Y saber qué querés. La gente cree que el tema de los trámites burocráticos online son complicados y que por eso muchos ciudadanos no los hacen, porque el lenguaje no es claro. Lo que es complicado es el andamiaje jurídico que hay por debajo. No es un problema de claridad. Por ejemplo el seguro de paro. ¿Sabés cuántas leyes hay de seguro de desempleo, seguro de paro, subsidio de desempleo? Hasta los nombres difieren. Y eso no se resuelve con un Chatbot. Hemos avanzado enormemente. Antes esos modelos probabilísticos de la informática nos daba números, y ahora nos da una planilla llena de gráficos, perfectamente diseñada, legible en principio por cualquier ser humano. Pero ¿quién valida que eso está bien?

Eso va a cambiar automáticamente muchas reglas de juego hasta ahora conocidas.

-Sí, como internet cambió la sociedad. La IA generativa, la que genera textos, imágenes, cambiará muchas cosas, cambiará las reglas de juego, pero no en el modo en que nos lo quieren vender ahora. Te diría que no es predecible la manera en cómo cambiará. Hay indicios, pero hay que tener cuidado: que una aplicación me haga un resumen de un informe de 60 páginas, no me dice qué está bien y qué está mal, en qué vale la pena usar nuestro análisis y en qué no. En broma, hay colegas que dicen que cuando una línea está torcida, es que la hizo un humano. Es una referencia.

Alexa responde porque siempre nos está escuchando ¿Sabés qué dice el contrato que firmás sobre lo que escuchan?

Entonces, la inteligencia artificial por ahora es esa capacidad de usar millones de datos para resumir, simplificar y traducir con su probable margen de error. Muchísimos oficios se verán alterados o suprimidos.

-Sí, formas prácticas de hacer algo. Pero ahí entra una pregunta que es muy relevante, sobre las multinacionales y el poder que tienen. El problema es el nivel de acumulación de datos. La materia prima de las multinacionales son los datos. El ejemplo de “orientales la patria o la tumba” es muy útil. Imaginate la cantidad de textos que hubo que revisar para encontrar una suficiente cantidad de frases parecidas, para adivinar cuál era la palabra que seguía. Millones, de millones, de millones. El secreto es que las multinacionales usan los datos que están a su alcance, en particular los de los teléfonos. Aquellos que tienen habilitado Siri o Alexa, le dicen… “decime… buscá…”, y el sistema responde. ¿Cómo hace Siri o Alexa para que vos le hables y se prenda? Porque está escuchando, ¿no? ¿Qué dice el contrato que vos tenés de tus aplicaciones sobre lo que están escuchando?

No sé.

-Yo te lo digo: lo pueden usar. Pueden usar todo lo que genera tu teléfono… cuando navegas, cuando usas el GPS, cuando sacas fotos, cuando usas el reloj en la muñeca que controla tus pulsaciones, tu presión… tu ritmo cardíaco, cuánto dormís, qué ejercicio haces…. todo lo pueden usar. Lo registran y lo almacenan, y lo usan para hacer predicciones de comportamiento. Ahí vos entendés el problema político.

¿Y cómo frenas eso?

-No se puede. Mi respuesta es que lo que sí se puede es reducir el impacto de eso, reducir el daño, buscar equilibrios. Educando a la gente en el uso, pero además regulando y limitando el derecho que esas multinacionales tienen. El derecho que tienen a llevarse los datos no lo vas a limitar, porque eso significa que la gente por ejemplo no use el GPS y cuando le decís eso a alguien, la respuesta es “no me importa, prefiero que se lleven mis datos y yo usar el GPS”.

La gente razona que sus datos, con nombre y apellido, es decir qué hago yo persona, no les importa a las multinacionales.

-Es que esos datos, junto con millones de otros, se los van a vender a alguien. Los dueños de las multinacionales también son dueños de parte de mi actividad. Si yo vendo en Amazon, en MercadoLibre, en Facebook, en Marketplace, en Google Ads, y me cierran la cuenta, porque violé una norma que ellos pusieron, no tengo a dónde llamar, porque aunque parezca que sí, no atiende nadie. Si yo soy una pequeña empresa (aún a las grandes, muchas veces no las atiende nadie), si yo vivo de esa actividad, me va bien, importo cosas y las revendo… no estafo, no robo, solo trabajo, y por la razón que sea me cancelan mi acceso a mi cuenta, a mi correo, a lo que sea… me quedo sin trabajo. Y tengo que ir a reclamar a California, que es lo que dice la letra de lo que aceptamos. Eso lo podemos regular, poner que deben aceptar la jurisdicción de Uruguay, los tribunales de Uruguay.

En la balanza están de un lado las ganancias de unos pocos y del otro los derechos de todos nosotros

¿Y eso es posible?

-Sí es posible, es una decisión política. Ellos te van a decir que se van, y te van a decir una cantidad de cosas, pero en realidad la vida va demostrando que no se van. Y la pregunta es: ¿se irán? Porque por ahora en el capitalismo la respuesta es: vendrá otro a suplantarlo y ocupará ese lugar. La experiencia que hay en el mundo es que cuando Francia le dijo a Google que tenía que pagarle a los medios impresos por las publicaciones que hacía y Google dijo que no, vino Microsoft y dijo que sí.

¿Por qué se negarían a usar la jurisdicción uruguaya?

-Por plata, porque si aceptan las leyes uruguayas, que es un mercado de quinto o sexto orden, quiere decir que están aceptando las leyes de todos los países, más de 190, por lo que tienen que estar preparados para litigar en 190 jurisdicciones diferentes, con leyes diferentes, y tienen que tener 190 bufetes de abogados especializados, a los que tienen que pagar, y además coordinar, y eso significa también que tendrán muchísimos más juicios, porque cada usuario puede ir a la defensoría del consumidor de su país. Es decir: les va a costar muchísimo más caro. La ecuación, para las grandes multinacionales, es entre sus ganancias y los derechos de la gente. Eso es lo que está en los platos de la balanza. Y poner reglas es una decisión política. Las preguntas siempre tienen que ser: para qué y hasta dónde. La persona que va a tomar una decisión política se tiene que hacer esas preguntas.

¿Y los jerarcas se hacen esas preguntas respecto a las grandes tecnológicas?

-Te puedo decir que el país quiere inversiones. Por ejemplo traer un Data Center. Pero la pregunta es para qué…¿Cuánto derrama y cuánto tenemos que entregar? ¿Quién gana qué?

Si usan nuestra agua y nuestra energía…

-El que se instaló de Google cambió el modelo de refrigeración. Lo hacen ahora por circuito cerrado. Pero la pregunta es: ¿hay que regular? Yo creo que sí, que hay que regular. ¿Vas a minimizar el problema de que se lleven todos los datos de los usuarios? No, eso no lo vas a resolver.

Uruguay tiene el perfil de ‘país boutique’. Chiquito, super controlable, correcto.

¿Por qué a Tony Blair le puede interesar Uruguay, al punto de definirlo como un laboratorio de IA?

-Es que Uruguay tiene el perfil de un “país boutique”. Como un hotel boutique: chiquito, super controlable, correcto. Uruguay es un país super culto, súper estable, con un régimen normativo sólido y estable, y que no le importa a nadie. Es un laboratorio perfecto para probar cosas. Pero no creo que eso tenga que ver con el objetivo del dueño de Oracle de unificar datos. No está planteado en el Estado unificar datos. Lo que está planteado es unificar los sistemas, hacer que todos los organismos dialoguen entre sí, que todos accedan, que interoperen.

¿En eso trabaja la Agesic?

-Ahora no sé, porque me echaron sin decirme porqué… pero la primera cosa es consolidar la infraestructura, y luego, otra cosas, es unificar los sistemas. Consolidar la infraestructura es un problema físico, y hoy en día es una necesidad imperiosa. Eso significa poner todos los datos en una sola unidad o unas pocas, y que maneje toda la infraestructura del Estado. Que haya tres o cuatro Data Centers, conectados y que ahí esté todo el Estado.

¿Como tiene Corea del Sur?

-Del estilo. Tiene sentido que Antel tenga tres Data Center, fragmentados por seguridad, es lo que hablábamos de la resiliencia, pero hay que decidir dónde está toda la infraestructura del Estado. Pero no un solo sistema, eso es otra cosa. Cada organismo sigue manejando su sistema, y lo que tienen que hacer es interoperar hacia adentro.

La ciberseguridad total es imposible, pero hay muchas cosas que se pueden hacer

¿Como si hablasen Esperanto todos ellos? El Esperanto de la informática, pero cada uno habla su idioma.

-Algo así. El tema es que cuando yo consolido una infraestructura para el Estado, pongo condiciones. Sobre todo las de seguridad. Si viene alguien del Estado a poner su infraestructura y no acepta las reglas de inter-operabilidad, entonces no lo dejo instalar. ¡Vos no podrías creer las cosas que hacen en diferentes lugares del Estado! Y los programas truchos que instalan por todos lados… Siempre está el riesgo de que te roben. Pero una cosa es que vengan, desconecten la alarma, rompan la reja, entren y te roben tal y tal cosa, y otra es que dejes la bici en la puerta sin cadena. Nosotros, Estado, tenemos todas las bicis ahí afuera… bueno, no todas, tenemos algunas cosas muy bien hechas.

Vayamos a la soberanía digital.

-Es un tema de los más áridos y complejos, porque la definición de soberanía es de por sí complicada, pero hay algunas cosas que se pueden entender. La primera es que hay niveles: la continuidad del negocio y el del acceso a los datos. Son dos problemas separados. El primero es: yo uso o pongo una aplicación en un entorno que no controlo. No importa si es fuera del país, o si es acá. Yo pongo mi aplicación en un proveedor en Uruguay, tengo un contrato firmado, dice que la jurisdicción es de Uruguay, pero Donal Trump en USA le dice que apague la llave. Y la empresa qué hace: ¿la apaga o no? La apaga, obvio. Es decir, hay un primer problema que es el de continuidad del negocio. ¿Qué hago yo si me bajan la llave o me cortan el cable? Y ese es un problema que te saca de la territorialidad. Acá en Uruguay hay tercerizaciones (outsourcing) con empresas brasileras, con capitales de otros países, también en Estados Unidos, una cantidad.

¿Qué hago yo si me bajan la llave o me cortan el cable? Es un problema que te saca de la territorialidad.

¿Es algo que se puede controlar?

-Sí, si se regula. Regulaciones del Estado. Hay un decreto muy viejo, el decreto 92 del 2014, que reguló (estuvo muy bien para la época), la territorialidad de determinada cosas. Es decir, que ciertas cosas estén en el territorio. Era la época en que había secretarías de ministerios que tenían sus correos con @yahoo.com o gestión humana con @gmail… Ese decreto, que hay que actualizar, parte digamos de la lógica de continuidad del negocio y de seguridad.

¿Y los datos?

-Hay dos terrenos allí: ¿confías o no en los contratos? Uno es un problema de política pública y otro es un problema de defensa. Si vos firmas un contrato con una empresa y vos asumís antes de firmar que no lo va a respetar, entonces tenés un problema de Defensa Nacional, que hay que ver cómo se resuelve.

El Ministerio del Interior no parte de la base de que las empresas van a incumplir los contratos, el de Defensa sí.

Tenemos ahora el ejemplo de la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados en Palestina, Francesca Albanese, a quien USA declaró como enemiga y ordenó cortarle todo el acceso a todo: cuentas, salud, viajes, hoteles, mails, absolutamente todo. Al punto que el Parlamento Europeo, a donde debía ir para presentar un informe, se enteró que la empresa de reserva de hoteles era norteamericana y le anuló la reserva que tenía para ella en Bruselas, porque su software respondía a la regulación americana.

-Exacto. Cancelarla de cualquier sistema de existencia. Eso le puede pasar a cualquiera y también le puede pasar a un país. Por eso digo que hay temas de los cuales se ocupa el Ministerio del interior, por ejemplo la seguridad de cada individuo, pero hay otros que son resorte del Ministerio de Defensa. El Ministerio del Interior no parte de la base de que las empresas van a incumplir sus contratos, el de Defensa sí. Entonces yo te diría que el problema de la soberanía de los datos es un problema casi insoluble, sin cambios profundos en la gobernanza mundial. En el mundo mundial, en la geopolítica mundial. Trump ya dijo que todos los datos que manejan las empresas norteamericanas, son de Estados Unidos. Incluidos los datos extranjeros, pero que los manejan empresas norteamericanas. Eso son los datos de medio mundo. Más o menos de medio mundo, incluidos los nuestros. Lo que está diciendo, traducido, es que más allá de lo que digan los contratos, todos las empresas norteamericanas tiene un cable por atrás que le permite a él leer todos esos datos cuando quiera. Cada vez que yo acepto comprar los servicios de una empresa que está en USA, estoy aceptando que la realidad eventual es esa. Y te diría que todo lo que hace la gente en sus teléfonos, todo o casi, está allí. Es infinito.

Organismos, empresas, personas…

-Pensar que hay muchos datos que están acá, es una falsa impresión. Porque ¿dónde están acá? ¿Qué software usan? ¿Qué sistemas operativos? Todo nuestro Estado usa IBM, o Microsoft, u Oracle. Todo. No hay otra cosa. Salvo que pienses en la alternativa china. Pero el problema es el mismo: el que corta el cable es el gobierno de China. Y la discusión no puede ser cuál imperio es mejor, si el norteamericano o el chino.

Entre los tecnofanáticos y los tecnoescépticos, el deber es tener un plan B

¿Y cómo se plantean este problema las personas que están al nivel de decisión que estabas tú?

-Me acaban de echar, pero te diré que se lo plantean tal cual te lo digo: no podemos hacer nada. Pero hay recursos que se podrían usar. Por ejemplo, dividir el problema entre la continuidad del negocio frente al de la propiedad de los datos, ya que en el terreno de la continuidad sí podes hacer. Porque podes -o debes- tener un respaldo de todos tus datos, y un plan B que te permita reconstruir todo en 15 días. ¿Lo puedo tener? Claro. Sale plata. Pero puedo tener un crédito en un banco alemán, o indio, que me financie eso. O sea, alternativas. Un plan B, y tal vez un plan C, y un plan D.

En Francia hackearon varios hospitales públicos que de golpe se quedaron sin acceso a las agendas, a las historias clínicas, a todo el sistema de funcionamiento, y debieron usar el lápiz y el papel para poner algún orden. Eso, por hackers que piden rescate para liberar el sistema de datos.

-Sale plata tener plan B. Es un problema de negocio puro y duro. Y un problema político. Porque te sale plata una cosa que vos no exhibís, que tiene cero visibilidad. Lo que se evita no se premia. O sea: vos ponés plata para evitar cosas, y eso solo se utiliza cuando suceden las cosas. Si no suceden, no se usan. El problema es ¿quién te da un presupuesto para eso? Porque no es un respaldo en línea, que también se pueden llevar, es un respaldo en cinta, digamos, y ¿cuantos tenés? Tengo tres juegos, en lugares diferentes. Porque uno se me puede quemar, otro me lo pueden roba. Bueno, entonces el mueble donde tenés un juego tiene que ser ignífugo. Todo eso es cash, trabajo y plata. Eso es una decisión política. Que siempre implica analizar hasta qué nivel de riesgo aceptas o te podés permitir. Si hay una invasión extraterrestrre o una bomba nuclear, es obvio que ningún sistema funcionara y no se podrá recuperar nada. Si sos el hospital, por ejemplo, de repente puedo recuperar una parte, pero no todo, y no voy a tener la información de las historias clínicas de diez años hacia atrás. Eso, asumo perderlo, pero no todo. Porque el negocio del riesgo es un negocio infinito. En algún momento vos tenés que asumir que vas a perder una parte. Incluso en tu casa. Salvo que pongas un domo de vidrio que proteja la propiedad, como en los Simpson, blindado. Y hasta puede venir un jet de combate y derribarlo. Es interminable. Entonces, en un momento tenés que parar y decirte: eso no lo puedo resolver.

El Estado debe tener un respaldo de todos sus datos, y un plan B para reconstruir todo en 15 días. Pero eso sale plata y no tiene visibilidad

¿Hay conciencia en el Estado de esos dilemas?

-No es pareja la conciencia del problema. Hay lugares que están muy bien, que tienen planes de contingencia y los ponen a prueban cada año. Porque ese es otro asunto: hay que probar el sistema de respaldo para ver si funciona. Lo único inadmisible es que no haya ninguna evaluación y que estés sometido al riesgo total sin verlo. El problema de la soberanía no es solo el de la geopolítica y el del dominio de alguien sobre todo. Hay un problema práctico, mucho más tangible, que tiene que ver con la soberanía, que es cómo me recupero. Porque también puede pasar que haya un proveedor que se funda. Que tu respaldo deje de funcionar.

En el actual estado del mundo ¿cuánta gente que tiene cargos de dirección en temas de tecnología asume la nueva situación?

-Son temas de conversación permanente. Sin duda. Pero el espectro va de los tecnofanáticos, que piensan que siempre habrá una solución tecnológica que nos salvará, a los tecnoescépticos, que no creen que la tecnología salve al mundo. Recomiendo que lean un libro que se titula “La era del capitalismo de vigilancia”, que es de una socióloga norteamericana, Shoshana Zuboff, que explica cómo extraen y qué hacen con los datos.

A nivel del Estado o del gobierno, te diría que hay una corriente más preocupada por los derechos y por el para qué, y otra corriente mucho más preocupada por los números de la economía. El “para qué” es fundamental, en mi opinión. ¿Para qué queremos Facebook? Pros y contras. ¿Para qué queremos que vengan a instalar Data Centros? Si les vamos a dar una Zona Franca, si no van a pagar impuesto, si los técnicos van a estar en el exterior, si van a usar nuestra energía, si solo van a contratar guardias de seguridad ¿Para qué? Entonces está el corto plazo, y el largo plazo. Yo te diría que casi todas son decisiones políticas. No hay decisiones técnicas. Los técnicos te presentan modelos, desde “cero confianza a nadie” en la ciberseguridad, a grados crecientes de confianza. La decisión siempre es política y tiene que ver con el corto o largo plazo. Y con quien quiere cortar la cinta públicamente.

Ambiente

Crónica de una quiebra: el default de los ríos patagónicos, por Guillermo Gettig Jacob*

El mundo ha entrado oficialmente en la era de la quiebra hídrica. No lo dice solo el polvo que vuela hoy sobre la meseta; lo advirtió la ONU este 21 de enero de 2026. La humanidad ha roto el ciclo del agua, y en la Patagonia, esa bancarrota se traduce en ríos que ya no llegan a su destino y lagos que se borran del mapa.

El Senguer: Una arteria rota

El sistema del Río Senguer es una cadena de vida que se ha cortado. Como un organismo que sacrifica sus extremidades para intentar salvar el corazón, el sistema ha dejado morir al Lago Colhué Huapi. Mis propias fotos del lago hoy muestran un desierto donde debería haber olas.

El Senguer, que interconecta los lagos de cordillera con el Musters, ya no tiene “capital” suficiente para repartir. El Musters, rehén del consumo humano e industrial, retiene lo último que queda, dejando al Colhué en una insolvencia total. Es el primer gran colapso de la quiebra hídrica en el sur: un sistema interconectado que ya no conecta nada.

Chubut y Negro: El retroceso de los gigantes

Más al norte, la situación no es más alentadora. El Río Chubut está operando con el 50% de sus ahorros históricos. El ingreso al Dique Ameghino es hoy una sombra de lo que fue en el siglo XX. La “quiebra” aquí se siente en la falta de presión en las canillas de las ciudades del valle y en la incertidumbre de los productores que ven cómo el río se retrae, dejando al descubierto riberas de lodo seco.

Por su parte, el Río Negro, el más caudaloso de la región, ha perdido el 43% de su fuerza vital. Lo que la ONU describe como la “ruptura del ciclo hídrico” se ve aquí de forma clara: las nieves que antes financiaban el caudal de verano ya no caen, y el río, ese gigante que parecía inagotable, entra en zona de números rojos.

De la crisis a la insolvencia

La diferencia entre “crisis” y “quiebra” es que la crisis es temporal, pero la quiebra es estructural. La nota de Euronews es clara: las grandes potencias han ignorado las alertas y ahora el sistema natural ha quebrado.

En la Patagonia, esa quiebra significa que:

* El agua ya no es un recurso renovable bajo las condiciones actuales.

* La interconexión de las cuencas (como la del Senguer) es su mayor vulnerabilidad: si falla la naciente, colapsa toda la línea hasta el último lago

.* La política tradicional es cómplice al seguir gestionando los ríos como si el “depósito” se fuera a llenar mágicamente el próximo año.

El territorio habla

Las imágenes del Colhué seco no son solo fotos de un paisaje triste; son el acta de defunción de una forma de entender nuestro territorio. El agua ya no alcanza para el extractivismo, el consumo desmedido y la naturaleza al mismo tiempo. Alguien está perdiendo, y por ahora, es el territorio.

La quiebra hídrica global ha llegado a la Patagonia. La pregunta no es cuándo volverá el agua, sino cómo vamos a sobrevivir en un territorio que se está quedando sin crédito ambiental.

*Guillermo Gettig Jacob, docente de Chubut, referente ambientalista, miembro de Asamblea Autoconvocados por el agua.

Destacada

“Con medio país sin trabajo formal, la lucha sigue”, por Alberto Nadra. Eppur si muove! del 19 al 23 E

Dicen que ‘la única lucha que se pierde es la que se abandona’. Esta semana podemos dar cuenta de varios conflictos que parecen darle razón al dicho popular. Luego de 50 días de acampe, los empleados de Caromar lograron cobrar sueldos, aguinaldos atrasados y la indemnización correspondiente; luego de 8 meses de lucha logran reincorporar a 11 empleados despedidos de la industria Secco; en ILVA los trabajadores de la planta de Pilar mantienen la lucha con un ‘Panazo’, venta de pan casero a los obreros industriales para sostener cuatro meses de resistencia; Lustramax suma apoyos sindicales y 15 diputados presentan un proyecto para frenar los despidos; la fábrica de papas fritas de Munro, Lamb Weston, sigue peleando por 100 puestos laborales coordinando con organizaciones gremiales, políticas y sociales; los estatales se mantienen firmes en la lucha a pesar de miles de despidos y las amenazas cotidianas.

Pequeñas victorias y ejemplos que pueden alentar a las familias que quedan en la calle ante la avalancha de cierres que sigue avanzando. Los últimos datos del INDEC confirman un crecimiento del trabajo en negro y precario, frente a la pérdida de empleos formales. Sobre un total de 22.668.000 puestos de trabajo, los asalariados públicos y privados registrados representan menos de la mitad con 11.063.000 de trabajadores en blanco. El organismo oficial de estadísticas reconoce que hay 5.669.000 que están en negro y otro tanto se las arregla por ‘cuenta propia’, 5.936.000. De este modo, la suma de estas dos últimas modalidades asciende a 11.605.000 puestos, superando al empleo registrado y evidenciando el avance de la precarización. Un mapa estadístico que nos describe como el país de las changas, del sálvese quien pueda. O de la ‘meritocracia’ que estimulan los gobernantes que es algo parecido al Juego del Calamar en el que gana quien más cabezas logre aplastar. La opción siempre está, salvarse solos o en colectivo. Cada vez más cuerpos de delegados eligen la lucha en común.

A pesar de este cuadro desolador, en el que existe una reforma laboral en acto, cada vez son más las voces gremiales que se alzan en favor de un paro nacional, algunos ya han puesto fecha, otros permanecen en silencio a la espera de poder lograr algo con el diálogo. En la CGT, las aguas están divididas. Nada está dicho.

Como siempre, en lacolumnavertebral.com.ar te contamos el abajo que se mueve.

Síntesis de noticias sociales y gremiales de LCV

Semana del 19 al 23 de enero

Estatales

CÓRDOBA: ESTATALES PROTESTARON CONTRA EL AJUSTE DE LLARYORA Y CONTRA LA PRESENCIA DE MILEI. Acción sorpresiva de los sindicatos estatales y aportantes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, en el marco de la anunciada visita de Javier Milei al festival de Doma y Folklore de Jesús María, y en la ruta al ingreso de esa ciudad. El viernes pasado volvieron a reclamar contra el ajuste previsional que aplica el gobierno provincial y repudiando la visita del Presidente a la Provincia. Exigen la eliminación del incremento de los aportes provinciales confiscatorios y el envío de los fondos que la Nación debe y pertenecen a la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

PARITARIAS BONAERENSES: KICILLOF DUPLICÓ LA OFERTA SALARIAL Y CERRÓ UN ACUERDO CON DOCENTES Y ESTATALES. Tras mejorar la oferta inicial, el gobierno de Axel Kicillof alcanzó un entendimiento con sindicatos del Estado y del sector educativo. El acuerdo incluye un retroactivo y una recomposición del 4,5% en febrero.

LOS JUDICIALES BONAERENSES ACEPTARON EN DISCONFORMIDAD UN AUMENTO SALARIAL DE 4,5% DE BOLSILLO. El acuerdo con la gestión bonaerense llegó este miércoles luego del cuarto intermedio decidido el pasado 13 de enero. Se trata de un aumento salarial de 4,5% de bolsillo para los judiciales a cobrar con el sueldo de enero. Además pactaron que habrá una reapertura de la negociación salarial en febrero. En ese marco, y en el contexto de feria judicial y la imposibilidad de convocar a otras instancias, la Comisión Directiva de la AJB en primer lugar se consideró que, «si bien la suma propuesta es sustancialmente superadora de la anterior» pero aún resulta insuficiente para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Por ese motivo resolvieron «por mayoría aceptar en disconformidad». «Esto, especialmente, contemplando la cercanía del cierre de la liquidación y la delicada situación que atraviesan miles de compañeros y compañeras ante la falta de aumento salarial», señalaron.

SANTA CRUZ: TRABAJADORES DE SALUD DECRETARON UN NUEVO PARO Y DENUNCIARON PERSECUCIÓN LABORAL DE VIDAL. Representantes del gremio ATSA señalaron que sufren hostigamiento por parte de autoridades provinciales. Anunciaron un paro total de actividades por 24 horas para este viernes 23 de enero. La decisión incluye al personal del Ministerio de Salud y Ambiente, la Caja de Servicios Sociales (CSS) y los hospitales de la provincia.

SANTA FE: MUNICIPALES RECHAZAN OFERTA SALARIAL Y PODRÍAN RETOMAR MEDIDAS DE FUERZA TRAS LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA. La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) ratificó el rechazo a la propuesta salarial presentada por intendentes y presidentes comunales y advirtió que, si no hay avances concretos en la negociación, el conflicto podría profundizarse una vez finalizada la conciliación obligatoria vigente hasta el próximo 27 de enero.

UNIVERSIDADES: DOCENTES PERDIERON MÁS DEL 40% DE SALARIO EN LA ERA MILEI: Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) el ajuste sobre los salarios de los docentes universitarios se profundizó bajo el gobierno de Javier Milei con pérdidas de hasta 40,5 por ciento del poder adquisitivo desde 2023. Los principales gremios del sector —Conadu, Conadu Histórica y Fedun— estiman una pérdida real de entre el 35 por ciento y el 40 por ciento desde el inicio del actual Gobierno.

HOSPITAL CUENCA ALTA DE CAÑUELAS EN CONFLICTO. Dirigentes de ATE Capital acudieron a la puerta del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas para acompañar la medida de fuerza de los trabajadores y trabajadoras de salud. “Los hospitales SAMIC están en riesgo y son fundamentales para millones de bonaerenses. Defender los hospitales públicos es defender la vida.La salud no se vende. Se defiende en la calle”, dijo Daniel Catalano.

Industria

EL SINDICATO DE LA ALIMENTACIÓN SUMA APOYOS EN DEFENSA DE LOS TRABAJADORES DE LAMB WESTON. En la sede del Partido Justicialista de Vicente López, delegados gremiales, dirigentes políticos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), se reunieron con trabajadores de la empresa Lamb Weston, con el objetivo de coordinar y reforzar acciones para evitar el cierre de la planta de papas fritas de Munro, que pondría en riesgo el empleo de alrededor de 100 familias. Hubo acuerdo en la decisión de acompañar marchas, movilizaciones y todas las medidas necesarias para preservar las fuentes laborales.

LUEGO DE OCHO MESES REINCORPORAN A 11 DESPEDIDOS DE INDUSTRIAS SECCO

Desde el año pasado, los cesanteados plantearon la arbitrariedad de los despidos, y los vincularon a la inminente reforma laboral. Esta semana, se confirmó que 11 de casi 40 trabajadores volverán a su puesto.

LUSTRAMAX DESAFÍA LA CONCILIACIÓN Y DESPIDE: CRECE EL CONFLICTO LABORAL EN TORTUGUITAS. La empresa avanzó con nuevos despidos en Tortuguitas aun con la conciliación vigente y los trabajadores denuncian ilegalidad y persecución sindical. En ese marco, los trabajadores sostienen que Lustramax funciona como un “laboratorio” para avanzar sobre derechos laborales, disciplinar la organización sindical y sentar precedentes de flexibilización en el sector. La situación en la planta también estuvo atravesada por presencia de fuerzas de seguridad, acampes y medidas de protesta, lo que profundizó la tensión y expuso la falta de respuestas de fondo al reclamo laboral.

LUSTRAMAX SUMA RESPALDO SINDICAL: EL SUTNA SE PLANTÓ EN LA PUERTA DE LA FÁBRICA. El conflicto laboral en Lustramax atraviesa un nuevo capítulo tras la presencia activa del SUTNA en la puerta de la empresa. El gremio se acercó para expresar solidaridad con los trabajadores que mantienen la protesta dentro de la planta y para exigir la reincorporación inmediata de los 15 despedidos, entre ellos dos delegados gremiales, cesanteados de manera que el sindicato califica como ilegal. Desde el SUTNA advirtieron que el caso Lustramax no puede leerse como un hecho aislado. Señalaron que la decisión empresaria de avanzar con despidos selectivos y sin respetar instancias legales forma parte de una estrategia patronal más amplia, alineada con una política nacional antiobrera que, según denuncian, anticipa el escenario que podría consolidarse con una reforma laboral regresiva.

CAROMAR: TRAS MÁS DE 50 DÍAS DE ACAMPE LOS TRABAJADORES COBRARON SUS INDEMNIZACIONES. Luego de casi dos meses de protesta y gestiones encabezadas por el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, los trabajadores de la empresa Caromar lograron cobrar salarios, aguinaldos e indemnizaciones adeudadas. “Este resultado demuestra que cuando los trabajadores se organizan y sostienen la pelea, es posible lograr respuestas y hacer cumplir lo que corresponde por ley”, señalaron desde el gremio.

PILAR: “PANAZO” DE LOS TRABAJADORES DE ILVA. Durante la mañana del jueves los trabajadores de ILVA convocaron a un “panazo” frente a la puerta de la fábrica. La actividad consistió en vender pan casero a los trabajadores de Parque Industrial de Pilar para reunir fondos para sostener su lucha. El acampe de los trabajadores de ILVA se sostiene desde hace cuatro meses, sin que los trabajadores cobren sus salarios ni las indemnizaciones. La empresa está tramitando su quiebra en el fuero judicial, pero el destino de los trabajadores sigue siendo incierto.

TRABAJADORES DE COCOT & DUFOUR RECLAMAN: EN LA CALLE. En respuesta al ataque de la empresa realizaron una manifestación en la puerta el jueves y viernes. Desde la puerta de la fábrica denuncian que entre noviembre y diciembre realizaron más de 100 despidos a quienes tenían 6 meses o un año en la fábrica, ubicada en el barrio Parque Chas de la Ciudad de Buenos Aires, conocida por producir ropa interior y deportiva. Trabajadoras y trabajadores, en muchos casos con 30 años de antigüedad, denunciaron condiciones de trabajo que dan cuenta de la voracidad empresarial que el proyecto de reforma laboral solo promete empeorar, por eso realizaron una permanencia en la puerta de la fábrica.

GENERAL MOTORS EXTENDERÁ LOS PARATES PERIÓDICOS EN LA PLANTA DE ALVEAR DURANTE 2026 CON SALARIOS AL 75%. La automotriz General Motors confirmó que mantendrá las suspensiones mensuales de la producción con salarios al 75%, mientras la planta santafesina de Alvear opera con menos de 600 trabajadores y crece la alarma sindical por el futuro del empleo en el sector. Delegados del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en la planta santafesina sostienen que los frenos productivos responden a una caída “estrepitosa” en las ventas de la multinacional, lo que genera “una incertidumbre total sobre el futuro de la terminal”. La preocupación del gremio se ve reforzada por los datos oficiales: según el INDEC, la utilización de la capacidad instalada en la industria automotriz fue del 46,3% en noviembre, muy por debajo del 64,7% registrado en el mismo mes del año anterior.

ROSARIO: OTRA METALÚRGICA QUE CIERRA: La empresa metalúrgica rosarina Fornax SRL, fabricante de hornos y cocina, comunicó que cerrará definitivamente sus puertas el próximo 31 de enero, dejando a sus trabajadores sin su fuente laboral. El anuncio se realizó en el marco de una audiencia celebrada en el día de la fecha en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Ofreció una suma inferior a la mitad de la indemnización que corresponde por ley a cada trabajador, propuesta que fue rechazada por la UOM Rosario y por los trabajadores presentes en la audiencia.

FATE: EL SUTNA ANUNCIÓ PAROS TOTALES TRAS MÁS DE UN AÑO SIN AUMENTOS SALARIALES. Los trabajadores del neumático confirmaran la profundización de su plan de lucha. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) denunció que la compañía lleva más de un año sin otorgar incrementos salariales y anunció nuevos paros totales de actividades, en rechazo a lo que definió como una política de ajuste que golpea de lleno el ingreso y las condiciones de vida de las familias obreras. El gremio inició un paro total de actividades y realizará otro el lunes 19 de enero, de 14 a 22 horas.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: PARO TOTAL EN LA PLANTA DE GRANJA TRES ARROYOS. Granja Tres Arroyos les debe a los trabajadores la segunda quincena de diciembre, más la mitad del aguinaldo. Además están a 3 días de tener que cobrar la primera quincena de enero y no hay certeza de que vaya a ocurrir. Hay un paro total en su planta de Concepción del Uruguay. Son más de 700 los puestos de trabajo en riesgo. La medida de fuerza se disparó tras semanas de asambleas en las que los trabajadores exigieron el pago de la segunda quincena de diciembre y la mitad del aguinaldo que la empresa adeuda, así como las vacaciones y cuotas alimentarias que tampoco fueron abonadas en término.

ARANCEL CERO A CELULARES: 2.500 PUESTOS DE TRABAJO EN RIESGO EN LA INDUSTRIA FUEGUINA. La decisión del gobierno de Javier Milei de imponer arancel cero para la importación de celulares generó fuerte rechazo en Tierra del Fuego. La provincia concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica, un sector que emplea directamente a 7.569 trabajadores, de los cuales el 83% corresponde a la fabricación de celulares y otros dispositivos tecnológicos. Alerta gremial, pero también del gobernador, el intendente de Río Grande y autoridades provinciales.

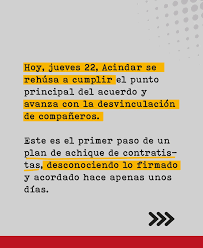

PRINCIPIO DE ACUERDO DE LA UOM DE ACINDAR: SUSPENDE PARO PERO MANTIENE EL ALERTA. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución suspendió un paro que iba a ser por tiempo indeterminado en la planta de Acindar, luego de alcanzar un principio de acuerdo con la empresa. La medida de fuerza había sido anunciada tras el despido de casi veinte trabajadores con años de antigüedad, generando alarma sindical. El freno se dio tras un acuerdo suscripto sobre el mediodía. El gremio destacó tres compromisos, incluyendo la continuidad laboral de trabajadores de Ecomat que serán traspasados a Emet con reconocimiento de antigüedad y beneficios. El gremio también logró que en otras contratistas se mantengan los adicionales que se venían pagando y que habían sido objeto de discusión reciente. Por último, se acordó la continuidad del personal de Novobra, incluso en el marco del proceso de reestructuración que planteó la empresa. Estos entendimientos forman parte del principio de acuerdo que permitió suspender el paro pero no estarían dando los resultados esperados.

POSADAS: 100 DESPIDOS EN EL HIPERMERCADO LIBERTAD. La crisis del comercio en Misiones volvió a quedar expuesta en uno de los sectores más sensibles: los supermercados. En el Hipermercado Libertad de Posadas se registraron alrededor de 100 despidos y, según denunció el sindicato, los depósitos se encuentran prácticamente vacíos, sin reposición de mercadería desde las casas centrales. El Centro de Empleados de Comercio de Posadas alertó sobre un verano marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y la pérdida sostenida de puestos de trabajo.

MERCADO LIBRE: DESPIDIERON A LOS TRABAJADORES QUE ENTRENARON LA IA QUE LOS REEMPLAZÓ. La empresa desvinculó a 119 trabajadores en la región y 32 en la Argentina, muchos de ellos vinculados a tareas clave de experiencia de usuario (UX) y entrenamiento de sistemas automatizados. Los despidos fueron comunicados de manera remota, a través de reuniones por Zoom, y se enmarcaron en lo que la compañía definió como una “reestructuración de roles”. Sin embargo, desde el sector gremial advierten que se trata de un proceso más profundo: los trabajadores despedidos fueron quienes entrenaron los algoritmos que hoy comienzan a reemplazar sus funciones.

LA PAMPA: FRIGORÍFICO PICO SUSPENDE A 300 TRABAJADORES TRAS CAÍDA EN LA FAENA. El establecimiento pampeano Frigorífico Pico suspendió a 300 trabajadores tras una faena diaria que mutó de 600 vacunos a solo 50 cabezas. La crisis productiva afecta a trabajadores de distintas localidades cercanas a General Pico como por ejemplo Pichi Huinca, Caleufú y un poco más alejada Huinca Renancó, provincia de Córdoba.

CÓRDOBA: KARIKAL AL BORDE DEL CIERRE POR LAS IMPORTACIONES Y CAÍDA DEL CONSUMO. La empresa, con más de 60 años de trayectoria en la fabricación comercialización y exportación de productos e insumos para la industria del mueble, del revestimiento, automotriz, y de la construcción en seco, confirmó a sus empleados, a través de un comunicado interno, que presentará un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo. La medida afecta directamente a las dotaciones de sus dos fábricas, ubicadas en el barrio La Milka y en el Parque Industrial, dejando a los operarios en un clima de incertidumbre sobre la estabilidad de sus puestos de trabajo.

MENDOZA, BODEGAS BIANCHI EN CRISIS: GREMIO VITIVINÍCOLA CUESTIONA GESTIÓN Y PIDE PLAN DE CONTINGENCIA. El sindicato vitivinícola cuestionó la administración de Bodegas Bianchi y la ausencia de medidas oficiales por parte del Ministerio de Producción de Mendoza, a cargo de Rodolfo Vargas Arizuy. Reclamó un plan de contingencia: destacan que la intención de regularizar deudas es positiva, pero alertan sobre la falta de medidas oficiales.

TRABAJADORES PETROQUÍMICOS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA: Omar Barbero, Secretario General de La Federación de Químicos y Petroquímicos (FESTIQYPRA) denunció que un trabajador químico no alcanza a cubrir la canasta básica. El sueldo básico de inicio, sin antigüedad ni adicionales es de $1.200.000. Los salarios del sector se redujeron entre el 30 y el 40%. Barbero exhortó a la CGT a que llamara a un paro nacional.

INTI: AVANZA EL DESGUACE DEL INSTITUTO. Durante una reunión con gerentes y subgerentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Daniel Romero, el presidente del organismo científico-tecnológico, dio la orden de no aceptar disidencias sobre el ajuste del organismo. Según trascendidos, sostuvo que “hay que tender a la meritocracia. Se dará de baja al que no trabaja. Y si es planta permanente se le abrirá sumario correspondiente”. Instó al personal jerárquico a armar equipos ‘comprometidos’ con el proyecto: “Entendemos que la situación salarial no es la mejor pero necesitamos compromiso y trabajo”.

Represión

HERIDOS Y DETENIDOS EN BRUTAL REPRESIÓN A JUBILADOS Y DISCAPACITADOS EN EL CONGRESO. Mientras el presidente Javier Milei exponía sus devaneos en Davos, las fuerzas federales de Seguridad y la Policía de la Ciudad formadas en un enorme dispositivo golpearon salvajemente a unos pocos jubilados que se manifestaban como todos los miércoles en el Congreso de la Nación. La señal C5N mostró cómo se inició la represión, con una provocación de un policía de la Ciudad, quien empujó con violencia a una persona que se auxiliaba con dos muletas. El agente se escondió en el edificio de la Auditoría General de la Nación. Cuando los demás jubilados fueron -indignados- a protestar contra esa acción, un batallón de choque de esa misma fuerza empezó la represión. Otras señales de noticias (TN y LN+) trataron de justificar el accionar policial al ubicar el inicio de la represión en un intento de identificación de personas «con actitud sospechosa».

ROSARIO: DOS BALAS Y UNA NOTA AMENAZANTE EN EL SINDICATO PORTUARIO DE ROSARIO. A las 8 de la mañana del jueves, el portero de la sede del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) encontró en la puerta de entrada un sobre con dos balas y una nota que decía: “Hay balas para todos”. La cámara de vigilancia pudo grabar a un hombre joven que dejó la amenaza en los primeros minutos del jueves. “Responsabilizamos a los cinco dirigentes de la gestión anterior”, señaló el actual secretario gremial del Supa, Hugo Escobar.

LA OIT ANALIZARÁ UNA DENUNCIA POR CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA CONTRA EL GOBIERNO NACIONAL Y CÓRDOBA. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirmó que tratará una denuncia presentada contra el Estado Nacional y el Gobierno de la provincia de Córdoba por la criminalización de la protesta y la persecución a dirigentes sindicales. La queja fue impulsada por Federico Giuliani, secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, y ya fue registrada formalmente ante el Comité de Libertad Sindical bajo el caso número 3516.

MILEI INTERVINO EL PUERTO DE USHUAIA EN LA NOCHE Y LA PREFECTURA DESALOJÓ A LOS TRABAJADORES. Un operativo de gran magnitud desplegado durante la madrugada dejó bajo intervención nacional al Puerto de Ushuaia, en una acción que incluyó el ingreso de Prefectura Naval, la toma de oficinas administrativas y sectores operativos, además del desalojo inmediato de los trabajadores que se encontraban cumpliendo funciones. Según denunciaron los gremios y testigos en el lugar, el procedimiento se realizó sin previo aviso, pasada la medianoche y con fuerte presencia de fuerzas de seguridad, lo que generó una situación de incertidumbre total sobre la continuidad laboral de cientos de familias que dependen directa o indirectamente del funcionamiento del puerto. Desde la CGT Regional Ushuaia repudiaron el accionar del Gobierno nacional y advirtieron que se trata de “un atropello que no puede pasar como si nada”, cuestionando que la intervención se haya ejecutado en silencio y por la fuerza, sin explicaciones públicas ni resguardo para los trabajadores portuarios.

Comunicación y cultura

MAR DEL PLATA: TRABAJADORES DE RADIO LU9 DECLARAN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN. Los sindicatos que representan a trabajadores de la histórica emisora LU9 de Mar del Plata denunciaron reiterados atrasos en el pago de sueldos y aguinaldos, además de precarización laboral, y anunciaron una audiencia ante el Ministerio de Trabajo provincial.

ACEQUIA TV: POR DECRETO EL GOBIERNO CERRÓ EL FIDEICOMISO DEL ÚNICO CANAL PÚBLICO DE MENDOZA. Acequia TV fue el único canal público de Mendoza y estuvo una década en el aire.No solo fue un canal: fue un proyecto que buscó democratizar la información y dar visibilidad a la producción artística y periodística de la provincia. Decenas de familias quedaron en la calle, víctimas de una política que desfinanció y vació el canal desde la llegada del cornejismo.

Gremiales

MAS DE 25 GREMIOS SE DECLARARON EN ESTADO DE ALERTA Y UNIDAD FRENTE A LA REFORMA LABORAL DE MILEI. En una concurrida reunión en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), representantes de más de 25 organizaciones sindicales de diversas ramas productivas y de servicios se reunieron con el objetivo de unificar estrategias y fortalecer la postura del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional. Durante el encuentro, los dirigentes manifestaron su respaldo total a las gestiones de los co-secretarios generales de la CGT y subrayaron la necesidad de enfrentar el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes simultáneos: el jurídico, el legislativo y el diálogo político.