Destacada

El nuevo capitalismo de plataformas y vigilancia, ¿el adiós a la esperanza?

Por Aram Aharonian*

El contexto de la pandemia de la Covid-19 creó las condiciones adecuadas para disponer de un marco institucional y normativo capaz de modificar las mentalidades, costumbres y valores de nuestras sociedades, impulsando nuevos deseos, hábitos y valores, pero, sobre todo, imponiendo el modo de producción de la economía digital, de plataformas.

Así, el comportamiento social se pudo regular, previsible y controlable, generando un nuevo estilo de vida, producción, consumo y de consumidores; respondiendo a intereses estratégicos del sistema capitalista. Las revoluciones tecnológicas no han sucedido por casualidad, sino que son la forma de asegurar el proceso de acumulación del beneficio capitalista en cada etapa de su desarrollo histórico.

El actual proceso está dando paso a una nueva modalidad del capitalismo basada en la economía digital, la deslocalización del trabajo y la precarización laboral, acompañada de la vigilancia y el confinamiento permanente; es una reorganización del sistema.

Este ahora llamado capitalismo de plataformas lo han bautizado con distintos nombres: inteligencia colectiva, web 2.0, capitalismo de vigilancia, feudalismo digital. No es una tecnología, ni una aplicación, sino el modelo de negocio, de la agricultura a la educación, del transporte a la administración pública, de la economía a la comunicación o la salud.

Los algoritmos procesan la información de cada individuo y la correlacionan con información estadística, científica, sociológica e histórica para generar modelos de comportamiento como herramienta de control y manipulación de masas. “Quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro”, escribió George Orwell en 1984

El objetivo de esos algoritmos predictivos es conocernos lo suficiente para poder manipularnos y también sustituirnos, incluyendo tareas cognitivas como escribir artículos o pintar un Picasso.

Manuel Castells advertía que las revoluciones tecnológicas solo se producen si las sociedades disponen de un marco institucional y unas normas que fomenten nuevos deseos, hábitos, metas y valores, con capacidad de modificar las mentalidades y disolver las costumbres tradicionales, lo que posibilita nuevos cambios estructurales que permiten nuevas pautas que corrigen el comportamiento general de la población y así poder ejercer el control social.

Estas son las condiciones imprescindibles para penetrar y modificar todos los ámbitos de la existencia (sociales, económicos, políticos, etc.) y producir, consolidar y legitimar el cambio social total. Condiciones que se cumplieron en las tres revoluciones tecnológicas anteriores a la actual pandemia, señala la socióloga Carmen Torralbo.

Fue durante la crisis global económica y sobre todo financiera de 2008, que surgió la “economía de plataforma”, resultado del excedente de capital líquido tras el derrumbe de la burbuja de las puntocoms en un contexto de alto nivel de desempleo, que facilitó a la patronal imponer sus condiciones en el ámbito laboral y económico.

Para tener en claro: las plataformas digitales son mayoritariamente propiedad de empresas multinacionales -Glovo, Deliveroo, Uber, Rappi, Booking, Airbnb, Cabify, Amazon, entre otras-, las que proliferaron rápidamente acaparando actividades del sector servicios, resignificándolo y sustituyendo parte del comercio tradicional, utilizando nuevos dispositivos tecnológicos programados con inteligencia artificial y algoritmos que controlan y monitorizan todos los aspectos del proceso de trabajo y –sobre todo- a sus trabajadores.

Estas empresas son muy cuestionadas, sobre todo por la utilización y mercantilización de los ingentes datos que generan, fuente principal de sus beneficios. Esta nueva estrategia de acumulación capitalista ha debilitado las organizaciones laborales y “vende” como libertad, innovación y modernización lo que es una reedición modernizada del taylorismo -que intentó cronometrar el tiempo de ejecución del trabajo e ideó un sistema de remuneración que recompensaba el esfuerzo del obrero para aumentar la producción de este modo-, pero sin ninguna de sus ventajas.

Señala Shoshana Zuboff, socióloga, profesora emérita en la Harvard Business School y escritora estadounidense, que denominó a esta forma de funcionamiento de “capitalismo de vigilancia” y el canadiense Nick Srnicek – asociado con la teoría política del aceleracionismo y una economía posterior a la escasez- califica de “capitalismo de plataformas”.

Los datos generados en la actualidad por los usuarios en internet constituyen una materia prima y las plataformas son quienes extraen la plusvalía de ésta. Es una forma de reorganización del capitalismo que, ante la caída paulatina de la rentabilidad de la manufactura en los últimos años, se volcó hacia los datos como un modo de mantener el crecimiento económico y la producción.

Capitalismo de plataformas

Nick Srnicek define a las plataformas como “infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen”, un nuevo modelo de negocios que ha devenido en un nuevo y poderoso tipo de compañía, el cual se enfoca en la extracción y uso de un tipo particular de materia prima: los datos. Las actividades de los usuarios son la fuente natural de esa materia prima, la cual, al igual que el petróleo, es un recurso que se extrae, se refina y se usa de distintas maneras.

Las plataformas dependen de los “efectos de red”: mientras más usuarios tenga, más valiosa se vuelve una plataforma. En un ejemplo: mientras más personas googlean, más preciso se vuelve el algoritmo de Google y más útil nos resulta. Ello significa, para el autor, que hay una tendencia natural a la monopolización.

Si bien suelen postularse como escenarios neutrales, como “cáscaras vacías” en donde se da la interacción, las plataformas en realidad controlan las reglas de juego: Uber, por ejemplo, prevé dónde va a estar la demanda y sube los precios para una determinada zona. Esta mano invisible del algoritmo contradice el discurso que suelen tener estas empresas, en el cual se definen eufemísticamente como parte de la “economía colaborativa”

Srnicek postula cinco tipos de infraestructuras digitales: plataformas publicitarias (Google, Facebook), que extraen información de los usuarios, la procesan y luego usan esos datos para vender espacios de publicidad; plataformas de la nube (Amazon Web Services, Salesforce), que alquilan hardware y software a otras empresas; plataformas industriales (General Electric, Siemens), que producen el hardware y software necesarios para transformar la manufactura clásica en procesos conectados por internet.

También habla de plataformas de productos (Spotify, Rolls Royce), que transforman un bien tradicional en un servicio y cobran una suscripción o un alquiler, y de plataformas austeras porque carecen de activos: Uber no tiene una flota de taxis, Airbnb no tiene departamentos y Rappi no tiene bicicletas. El único capital fijo relevante es su software. Por lo demás, operan a través de un modelo hipertercerizado y deslocalizado

Una pandemia para imponer el modelo

Aquellas medidas transitorias llegaron para quedarse y a medida que se prolongó la pandemia, los nuevos hábitos se incorporaron en la cotidianeidad, en un proceso paralelo al ritmo que las empresas privadas crean, implantan y expanden sus diversas plataformas digitales (durante el año 2020 se decaplicaron respecto a 2019).

Esta nueva situación está permitiendo registrar, recopilar, almacenar, mercantilizar y analizar las respuestas de la mayoría social. Porque con la implantación y obligación de las TIC, todos nuestros movimientos dejan una huella electrónica, datos al desarrollarse gran parte de las relaciones, transacciones y gestiones de forma telemática.

La pandemia impulsó un inédito y profundo cambio social, un gran salto cualitativo (y cuantitativo) respecto de la situación previa: se está consolidando y legitimando la cuarta revolución tecnológica (4.0), de forma silenciosa (paradójicamente) y sin resistencia social. La pregunta es quien impulsó la pandemia…

Esta nueva revolución tecnológica tenía como objetivos la transición digital y ecológica, mientras las élites económicas y políticas, nacionales e internacionales creaban una gran expectativa de que traerá innovación, modernización, progreso, recuperación económica, equidad e igualdad, como forma de legitimar las transformaciones que ellos mismos están impulsando.

Inmersos en la “comodidad” de nuestros dispositivos digitales (en especial nuestro teléfono más inteligente que nosotros) no tomamos consciencia de lo que está sucediendo y, por lo tanto, de la acción social.

En este mundo de plataformas se producen bienes de producción y consumo digital (smartphone, móviles y ordenadores, etc.) y energéticos (vehículos eléctricos, productos de aislamientos de edificios y hogares, etc.) sin avanzar hacia condiciones de producción y relaciones laborales y de consumo más humanizadas.

Mientras, la economía verde y digital fueran solo nuevos nichos de crecimiento para la expansión de las empresas privadas, y lo mismo está sucediendo progresivamente con otros ámbitos claves: la educación y la salud, incluida la mental. Pero hay contradicciones para llevar a cabo la transición digital y la ecología porque la primera impacta en la segunda.

Dicen las estadísticas que 5.320 millones de personas de los 7.800 millones de habitantes en todo el mundo usan un teléfono móvil, lo que equivale al 67% de la población mundial total. Pero, cuidado: no todo el capitalismo es digital. Todavía hay gente que cosecha los tomates, la papa o el arroz con sus propias manos, hay quienes recogen la basura, y trabajadores manuales, que no están frente a la computadora. ¡Están a salvo?

Si bien las plataformas digitales brindan la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y dicen que uno puede aceptar el trabajo que más les convenga, dedicarse a este tipo de labor también conlleva riesgos en relación con la situación de empleo, y el goce o no de ingresos adecuados, protección social y otros beneficios.

Pero las plataformas digitales continúan implantándose, de forma acrítica, absorbiendo todo el sector público, sustituyendo las relaciones y la prestación de servicios presenciales por las virtuales: una forma de privatización encubierta, al entregarse todo el proceso de digitalización a las grandes empresas privadas, nacionales y trasnacionales.

Carecemos en (casi) todo el mundo de soberanía digital –en un contexto de gran competencia mundial para la obtención y control de estos recursos– y haber privatizado, previamente, sus recursos estratégicos (en especial telecomunicaciones y energía), dejando al descubierto una situación de gran dependencia y vulnerabilidad respecto del ámbito privado, con trascendentes consecuencias políticas, sociales y culturales.

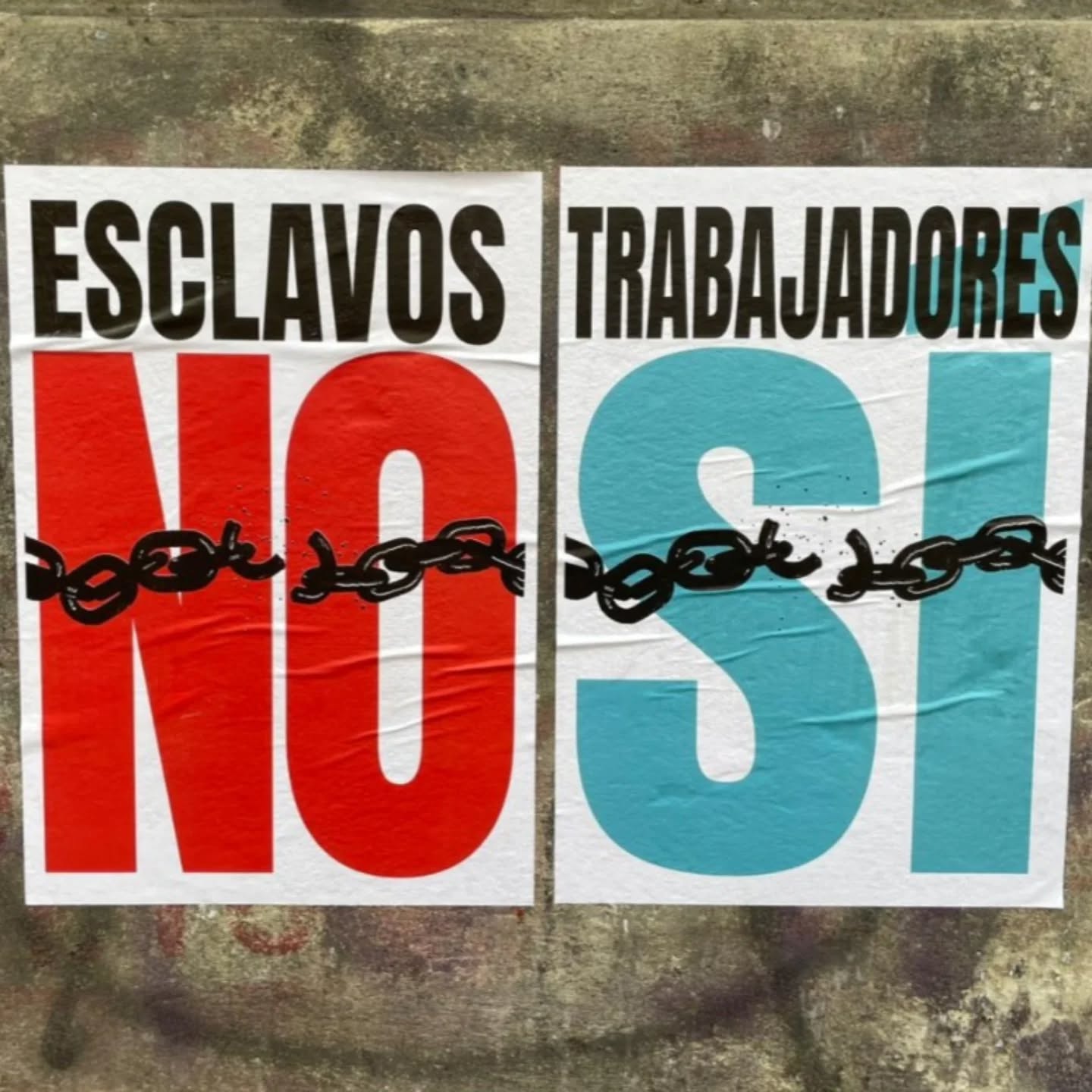

Una de sus principales características es la demanda de trabajo no regularizado, la falta de acceso a los derechos laborales y la transmisión a los trabajadores de costos, medios de producción y horas de inactividad. Para su consolidación, las empresas-plataforma han producido discursos de mistificación de este trabajo, bien difundido por los medios hegemónicos (en el mundo y en cada uno de nuestros países).

En ese contexto, por ejemplo, se trata a los trabajadores como emprendedores, la relación laboral como una asociación, la venta o el alquiler de la fuerza laboral como un reparto de recursos con finalidad social. No obstante, los movimientos de los últimos años han demostrado que los trabajadores no captan mecánicamente estos discursos y se han rebelado contra la precariedad del trabajo al que están sometidos.

Las lógicas capitalistas y competitivas se ven favorecidas por la precariedad creciente y el individualismo de quien concentrado en su pantalla busca. La normalización capitalista de la autoexplotación habla de «un yo que se explota», cuando es algo incentivado estructural y socialmente. Las nuevas versiones del capitalismo digital están en el tejido ideológico de un mundo acelerado, que incentiva la hiperproducción como motor y la deslocalización como norma.

Para la investigadora española Remedios Zafra resulta de gran ayuda la comparación entre capitalismo y patriarcado en sus formas de autoexplotación, en tanto el patriarcado se ha caracterizado justamente por convertir a las mujeres en agentes mantenedoras de su propia subordinación, proyectando imaginarios que las definen en relación a los hombres, favoreciendo su aislamiento en la esfera privada y alentando en ellas la vigilancia y control de otras mujeres, es decir reproduciendo un sistema de dominación.

Esperar… esperanza

Como reza el refrán tradicional, la esperanza es lo último que se pierde. De hecho, estaba en el fondo de la famosa caja de Pandora. La esperanza, entendida como una fe optimista en que las cosas saldrán bien, sin necesidad de apoyarse en ninguna base real, es una muestra más del enorme poder que la capacidad de fantasear nos otorga a los seres humanos. Sembrar esperanza es también una forma de manipulación: si uno no encuentra soluciones, le queda la esperanza

La palabra esperanza viene de esperar, del latín sperare (tener esperanza) y ésta de spes, esperanza. El verbo sperare nos dio esperar, desesperar y prosperar. En la Biblia, esperanza es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los justos (y que no han recibido), es la espera anhelosa de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo.

Estamos cansados de esperar, de la obligación de tener “esperanza”, que es el reconocimiento de que no hay (¿aún?) propuesta posible en este mundo. Sabemos que, en definitiva, nuestra esperanza no vendrá de las plataformas capitalistas: quizá pueda venir de los nadies, de los sin esperanza.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

Destacada

Uruguay: Carnaval, Gaza, Censura y verdad histórica, por María Urruzola

Como todos los años, el carnaval uruguayo produjo un sacudón en la política nacional. Una ola de indignación sionista se levantó contra la presentación de una murga, Doña Bastarda, que tituló “Patria o Tumba” su repertorio del Carnaval 2026, y su cuplé central “Juro por mi Patria” cuya letra va in crescendo denunciando los horrores que en su nombre se han cometido en la historia y se siguen cometiendo hoy. Para llegar al tablado, la murga bastarda debió superar varios intentos de censura, incluida una primera sanción por parte del INAU -Instituto del Niño y el Adolescente- quien no la encontró apta para un público familiar. La cuestión levantó polvareda, y más indignación aún de los protagonistas del Carnaval Uruguayo que saben que la libertad de sus letras es parte de su esencia. Hubo reclamos del sindicato de Carnavaleros y Carnavaleras, declaraciones de murgueros, y todo el episodio puso en evidencia la extorsión comercial a la que pueden ser víctimas las murgas uruguayas quienes para llegar a actuar en el Teatro de Verano y los principales tablados de la capital deben tener una financiación tan alta que impide que muchas formaciones del interior del país tengan acceso a pesar de su excelencia.

Pero vayamos por partes. Todo empezó en el 2025.

El puntapié inicial de la censura en Carnaval lo dio una de las grandes empresas uruguayas- el Frigorírico Centenario– reconocido por sus populares embutidos, que el año pasado, le exigió a la murga La Gran Muñeca, a la que auspiciaban, que le devolvieran la mercadería que ya habían entregado -chorizos y hamburguesas que ya habían sido vendidos en sus presentaciones para juntar fondos a cambio de publicidad-. La empresa, cuyos dueños son judíos pro Israel tomó la decisión durante el Carnaval del año 2025 al escuchar que La Gran Muñeca incluía versos que decían:

«Tantas son las personas/ Entre el mar y desierto/ Hoy en la Franja de Gaza/ Cárcel a cielo abierto/ En Palestina sufre un pueblo acorralado/ Los quieren borrar del mapa/ Pero la siguen peleando».

Visto el crecimiento en el mundo de la condena al genocidio perpetrado por Israel en Palestina y las horripilantes cifras de muertos a manos del ejército israelí, en particular niños, era previsible que el Carnaval 2026 trajera más que unos versos sobre la defensa del pueblo Palestino. Razón por la cual, este año decidieron adelantar su postura anunciando el quite del auspicio a La Gran Muñeca.

«Ante los hechos ocurridos recientemente en las presentaciones de murga La Gran Muñeca, que han generado una controversia vinculada a expresiones de antisemitismo, hemos decidido poner fin a nuestro vínculo de patrocinio con dicho conjunto», decía el texto enviado a la murga por la empresa, firmado por Alejandro Goldwasser, su director general.

El episodio fue fogoneado por la B´nai B´rith, cuya filial en Uruguay es probablemente la organización sionista más radical en defensa de Israel y sus políticas de “seguridad”, quien no sólo apuntó contra los murgueros sino que también a la organización de directores de murgas y al mismísimo gobierno de la ciudad de Montevideo que conduce el Frente Amplio, a quienes acusó que “con su silencio, convalidan el antisemitismo y son, en consecuencia, indirectamente responsables de su expansión y difusión”.

Curándose en salud, la empresa de los embutidos decidió enviar un comunicado a todos los conjuntos que participarían en el 2026 y que tuvieran intención a pedir apoyo financiero como cada año, a que previamente les hicieran «conocer los ejes temáticos o el enfoque general del guion [sic] que presentarán este año. Nuestro interés es asegurar que los contenidos que apoyemos promuevan valores de inclusión y respeto, evitando mensajes que puedan ser interpretados como discriminatorios hacia cualquier comunidad», decían, poniendo especial atención en «expresiones que puedan vincularse con el antisemitismo, con la demonización del Estado de Israel y el conflicto con Gaza». Un caso inédito de censura previa realizada por una empresa nacional

El Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay rechazó en declaraciones a la prensa «cualquier tipo de censura», ya que “el carnaval es la libertad de expresión en sí mismo”. «Me remontó a los años de la dictadura”, dijo una de sus dirigentes, “cuando había que decir las cosas con otras palabras porque si no, se los bajaba del escenario y terminaban todos detenidos».

El mismo semanario Brecha dio cuenta del efecto que produjo el intento de censura del Frigorífico Centenario: “Las redes explotaron en el mismo sentido e incluso Mocchi, cantante uruguayo actualmente radicado en Argentina, posteó un video en su Instagram con la leyenda «Se llama GENOCIDIO y la empresa no nos interesa». «Yo, que no soy una empresa y lejos estoy de poder hacer un aporte gigante, decido darle 1.000 dólares al conjunto, a los conjuntos que nombren con conciencia, humildad y respeto a la Franja de Gaza. Porque no somos indiferentes y no está bueno que esta pulseada de la guita logre sacar algunos temas que son importantes», aseguró mirando a cámara.

Y en ese clima se llegó al proceso de Concurso de Carnaval 2026, que tiene varias etapas. Una de ellas consiste en que las murgas deben enviar sus textos al Instituto del Niño y el Adolescente (INAU), que califica si el espectáculo es apto para todo público. Sorpresivamente, el organismo comunicó que un fragmento del libreto de la murga Doña Bastarda no era apto para todo público.

Por reglamento, esas decisiones se pueden apelar, lo que inmediatamente hizo la murga. El organismo conformó un tribunal con tres especialistas, y rápidamente se anuló la decisión y se autorizó el espectáculo para todo público.

Eso no evitó la polémica. La historiadora e investigadora especialista en Carnaval, Milita Alfaro, cuestionó duramente a la calificadora que había sido designada en primera instancia por el organismo, porque su decisión “dejó en evidencia problemas serios en la interpretación del contenido artístico”, explicó. Es “bastante inexplicable que el INAU trabaje con gente tan inepta y que tenga tantas dificultades para decodificar e interpretar correctamente las claves de un espectáculo”, dijo la historiadora, para quien el contenido del espectáculo de Doña Bastarda es “absolutamente transparente” y trae un mensaje “pacifista”. “Es interesante que dé lugar a que en un contexto familiar se pregunte y se diga por qué dicen estas cosas, y que tengamos posibilidad de explicar a los adolescentes cosas horrorosas que la humanidad ha cometido”, agregó.

Y entonces llegó al público el famoso cuplé, con entradas agotadas en el Teatro de Verano de Montevideo, donde se realiza la competencia oficial del Concurso de Carnaval. “Qué haría por mi Patria” es el estribillo, y el cuplé empieza refiriéndose a una ceremonia que se realiza en la educación uruguaya, llamada Jura de la Bandera, obligatoria para todos los ciudadanos, en la que se hace jurar a niños y niñas a “respetar y honrar la bandera” y a los adolescentes se les pregunta “¿defenderás la Patria con una vida digna?”.

Allí empieza el cuplé con una pregunta: ¿Y ustedes, qué harían por su patria”. La sucesión de respuestas van desde sembrar flores, componer poemas, jurarle lealtad, pasando por “a la guerra marcharía, y si un enemigo acecha, tal vez le dispararía”, hasta llegar a un personaje que responde: “ya no hay niños inocentes, disparemos sin piedad” y otro que concluye: “Yo juro por mi patria/ aunque cueste y aunque duela/ tiro abajo las escuelas/ y los hospitales vuelan/ y donde la prensa insista/ te fusilo periodistas/ lamento si alguien se enoja/ rompo la Cruz Roja/ y a los que me llamen nazi/ sin tregua y sin compasión/ los encierro en una jaula/ y los convierto en jabón».”.

Y al final concluyen: “como nos duele el holocausto también nos duele Palestina”. Y tratan de cómplices a los que “se callan la boca, como el gobierno uruguayo”. El Teatro de Verano los ovacionó de pie.

No fue óbice: al día siguiente, un programa de radio se encargó de entrevistar a uno de los judíos más visibles del primer gobierno de izquierda iniciado en 2005 bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, Miguel Brechner, quien dirigió la implementación del famoso Plan Ceibal, que consistió originalmente en proporcionar una computadora a cada niño en el sistema de educación pública. Judío de izquierda y autodefinido como sionista, Brechner evitó el tema del actual genocidio en la franja de Gaza y volvió al holocausto afirmando que a sus tíos y sus abuelos “los hicieron jabón”.

Francisco Claramunt publicó en el semanario de izquierda Brecha un artículo que también provocó polémica al restablecer una verdad histórica, en la que responde: “No, los nazis no hicieron jabón con judíos. No, esta columna no busca negar el genocidio judío, en el que 6 millones fueron exterminados por los nazis y sus aliados. Pero quizás convenga tratar el Holocausto con seriedad. “

Escuchemos a Shmuel Krakowski, sobreviviente del genocidio y director de los archivos del Museo de la Historia del Holocausto Yad Vashem, con sede en Jerusalén: «Los historiadores han concluido que no hubo jabón fabricado con grasa humana» (Chicago Tribune, 25-IV-1990)

La historiadora judía experta en el Holocausto Deborah Lipstadt, ex enviada especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, concluye: “Según los sobrevivientes, los guardias de los campos usaban el rumor para humillar a los prisioneros. Es comprensible que perdurara: ¿qué sentido tiene discutir una inexactitud anecdótica frente a una serie casi infinita de crímenes reales? Con el tiempo, «convertir en jabón» se volvió un símbolo, mítico, sí, pero elocuente y, a su manera, sincero, que condensa la profunda deshumanización que acarrean los genocidios. Todos los genocidios”.

En honor a la verdad histórica, lo que hacemos al fomentar el mito de los judíos hechos jabón es utilizar una de las peores expresiones inventadas por los nazis para aterrorizar a sus víctimas cautivas.

Destacada

“Ya está en marcha la resistencia para cuando se trate la reforma en diputados”, por Alberto Nadra. Eppur si muove! del 9 al 14F

La segunda semana de febrero comenzó con los trabajadores organizados en las calles de todo país para frenar la Reforma laboral y terminó con la ley aprobada en medio de una represión que produjo centenares de heridos y decenas de detenidos.

Entre tanto, las fábricas continuaron cerrándose, los despidos se suman, las colas en busca de trabajo se alargan, los productores rurales alertan por el riesgo de las economías regionales y regalan su producción, crece la protesta de los policías por sueldos de hambre, la ciudad de Buenos Aires levanta muros en las villas, los empresarios padecen la crisis de la apertura de importaciones, la Patagonia sigue ardiendo y el Estado se propone reducir su planta de brigadistas.

Un enero desolador durante el cual el Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA contabilizó un aumento de conflictos laborales respecto al año anterior: 175 sólo en enero de 2026.

Un dato curioso llamó la atención de todos. A la histórica resistencia se le ha sumado una novedad impensable: encapuchados que no forman parte de ninguna columna, parapetados detrás de cinco cartones, arman las molotov para la foto frente a un cordón policial que los mira sin reacción alguna. La policía actúa recién cuando empiezan a llover las piedras y las molotov que, curiosamente, coincide de manera sincronizada con la llegada de la columna de la CGT a la marcha. Acá te contamos todo lo que pasó el miércoles 11 de febrero, no sólo en la Ciudad de Buenos Aires sino en un preciso relevamiento provincia por provincia.

Síntesis LCV de noticias sociales y gremiales

Semana del 9 al 13 de febrero de 2026

11F. MEDIA SANCIÓN EN EL SENADO DE LA REFORMA LABORAL. En LCV explicamos los riesgos que se corren en el caso de ser aprobada en Diputados. Entrevista a Roberto Álvarez, de AEFIP: “El costo oculto de la reforma laboral, el impacto fiscal que no se discute”

LUEGO DE LA MEDIA SANCIÓN DE LA REFORMA, MINISTROS Y SECRETARIOS DE TRABAJO DE DIVERSAS PROVINCIAS PIDEN REUNIÓN CON EL GOBIERNO NACIONAL. Un nuevo frente federal -conformado por el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Walter Correa, junto a autoridades de las provincias de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego- presentó una nota formal ante el Secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. El documento exige la urgente convocatoria a una sesión presencial del Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar de forma exclusiva el proyecto de «Ley de Modernización Laboral», que acaba de conseguir media sanción.

LOS GREMIOS COMBATIVOS ANUNCIAN PARO Y MOVILIZACIÓN Y APUNTAN CONTRA EL GOBERNADOR JALDO EN TUCUMÁN. Los dirigentes nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras se reunieron este viernes y se declararon en Estado de Alerta y Movilización «ante el intento de desmantelar las conquistas laborales» y lanzaron una nueva jornada de Protesta y Paro general con movilización «en el momento en que se realice el tratamiento de la reforma en la Cámara de Diputados». La idea que ya circula es llevarle la próxima protesta a Osvaldo Jaldo a Tucumán. Es que el gobernador le dio el voto del bloque Independencia al oficialismo. «Le pusimos logística, banderas, fiscales y después nos votó todo en contra», recordaron desde el espacio respecto del comportamiento del tucumano desde las elecciones 2023. «El FreSU se mantiene unido y sigue creciendo con la incorporación de nuevos sectores sindicales que entienden que el límite es el avasallamiento de nuestros derechos», concluyeron. Esperan lograr el apoyo de Pablo Moyano que volvió al ruedo gremial

CRISIS EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO: CIERRE DE MAS DE 100 FABRICAS Y PERDIDA DE 10.000 PUESTOS DE TRABAJO. “Al igual que los textiles y todo lo que es mano de obra intensiva, hoy estamos viviendo una situación muy complicada, sobre todo porque hay una caída de consumo muy grande”, explicó Horacio Moschetto al describir el escenario actual de la actividad. Según el dirigente empresario, uno de los factores centrales es el fuerte incremento de productos importados. “A esto le sumamos un aumento del 100% de las importaciones, también el aumento de importaciones por plataformas de un 400% y la entrada indiscriminada de mercadería de contrabando”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el comercio ilegal se expandió en nuevos canales de venta.

SANTANDER: BANCARIOS DENUNCIAN EL CIERRE DE MÁS DE 40 SUCURSALES Y ACTIVAN EL ESTADO DE ALERTA. La Asociación Bancaria denunció el cierre de más de 40 sucursales del Banco Santander en todo el país, junto con despidos y ovilización a nivel nacional. El sindicato formalizó la presentación ante la Secretaría de Trabajo y advirtió que, de no haber respuestas, profundizará las medidas de fuerza.

PROTESTAS Y REPRESIÓN EN LANÚS: EL RECLAMO POR EL DESPIDO DE 80 TRABAJADORES DEL MUNICIPIO. Se trata de empleados de barrido y limpieza, quienes protagonizaron una jornada de múltiples manifestaciones. Acusan al jefe comunal local de llevar a cabo un ajuste en la comuna y precarizar laboralmente al personal.

TRABAJADORES Y PROFESIONALES DEL GARRAHAN ANUNCIAN UN NUEVO PLAN DE LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS PERSECUTORIOS. En el marco del nuevo conflicto por el intento de despedir a más de un centenar de referentes sindicales, trabajadores y profesionales, los gremios del hospital pediátrico anunciaron una serie de medidas de fuerza, además de un amparo judicial para frenar el ataque.

CON UN FUERTE OPERATIVO POLICIAL, LA CIUDAD COMENZÓ A HACER UN MURO EN LA FERIA DE LA VILLA 31. Sin aviso previo y bajo un fuerte operativo de seguridad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó la instalación de cerramientos opacos en el acceso al Barrio Mugica, en el sector de la histórica feria que linda con la Terminal de Ómnibus en Retiro. La medida se ejecutó tras romper el diálogo con los vecinos.

POLICÍAS DE SANTA FE PROTESTAN POR SALARIOS Y CONDICIONES LABORALES CON CORTE Y SIRENAZO EN ROSARIO. Efectivos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario realizaron este martes una nueva jornada de protesta frente a la Casa de Gobierno provincial y en distintos puntos de Rosario, con corte total de tránsito, quema de cubiertas y un “sirenazo” para visibilizar reclamos salariales y de condiciones de trabajo. Es la segunda manifestación en menos de una semana.Esta protesta policial es, a su modo, expresión de la crisis de la agenda de ajuste brutal implementada por Milei y Pullaro, que ahora genera una crisis en su propia línea de flotación. El mismo gobernador que empoderó a estas fuerzas represivas -las mismas que han reprimido a docentes y portuarios cuando reclamaron por sus derechos- se muestra ahora confrontado con ellas.

ROSARIO: DESALOJAN UN ICÓNICO ESPACIO COOPERATIVO. En medio del acuartelamiento de policías, en Rosario también suceden otros hechos de gravedad social. A pesar de tener a su favor la vigencia de un “Contrato de Cesión de Uso” hasta junio de 2026 y de que dicho marco legal se viene renovando desde hace una década, la Municipalidad de Rosario desalojó ilegalmente el espacio cooperativo que se encuentra al 1500 del Paseo de La Costanera de la ciudad, en la intersección de la calle Paraguay y el río llamado “El Almacén de las Tres Ecologías”.Se trata de un almacén con amplio trabajo comunitario, surgido en 2001. El trasfondo: un patio gastronómico concesionado a privados comenzó a funcionar hace un tiempo en sectores linderos.

MIENTRAS TODAVÍA COMBATEN EL FUEGO, EL GOBIERNO BUSCA DESPEDIR O FORZAR A RETIRARSE A 400 BRIGADISTAS. Mientras cuatro provincias continúan en emergencia ignea el gobierno nacional avanza con un plan de reducción del personal de Parques Nacionales. Su propósito es despedir o forzar al retiro voluntario a unos 400 trabajadores de la repartición. Este nuevo ajuste quitará recursos humanos a las áreas protegidas impacta en los parques nacionales que son las zonas más afectadas por los incendios y al mismo tiempo funcionan como bases operativas para su combate. “Desde hace varios día estamos realizando asambleas en cada lugar de trabajo, haciendo visible nuestra preocupación e instalando la consigna de que en Parques Nacionales no sobra nadie”, declaró Leonardo De Gennaro, Secretario de Organización de la Junta Interna de ATE en ese organismo.

EL CONFLICTO EN LUSTRAMAX SE EXTIENDE CON UN PARO A LAS PLANTAS DE BARMAN Y VYMAT. La crisis laboral en el Grupo Lustramax se extendió a las plantas de Barman y Vymat, integrantes del mismo conglomerado empresarial, donde los trabajadores decidieron iniciar un paro total de actividades tras denunciar la falta de pago de sus salarios. La planta de Tortuguitas se convirtió en el epicentro de una disputa que ya lleva un mes y que los delegados califican como un “caso testigo” o “laboratorio” para la aplicación de la reforma laboral en el sector industrial. A pesar de que rige una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa profundizó el conflicto con nuevas desvinculaciones y el bloqueo del ingreso a los trabajadores afectados.

CARNE Y CRISIS: 194 DESPIDOS SACUDEN A LA PAMPA. La crisis del empleo volvió a golpear al sector cárnico. Frigorífico Pico concretó el despido de 194 trabajadores en sus plantas de La Pampa, tras semanas de parálisis productiva y en medio de una delicada situación financiera. 156 cesantías corresponden a la planta de General Pico, 30 a Trenel y 8 a Bernasconi. Los despidos fueron comunicados mediante telegramas enviados a los domicilios de los trabajadores, luego de que la empresa anunciara la suspensión total de sus operaciones y la paralización de la faena.

SE ACELERA LA DESTRUCCIÓN Y EL EMPLEO ASALARIADO PERDIÓ 86.000 PUESTOS DE TRABAJO EN SEIS MESES. El empleo asalariado se contrajo en noviembre en la comparación mensual e interanual, acumulando 86.000 puestos de trabajo menos en seis meses y la tasa de despidos alcanzó el valor más alto en un año, según reflejó un informe del Ministerio de Capital Humano en medio del debate de la reforma laboral.

SALARIOS PRIVADOS CAEN POR CUARTO MES CONSECUTIVO Y PIERDEN CONTRA LA INFLACIÓN. Los salarios promedio del sector privado registrado en Argentina continuaron su retroceso en diciembre de 2025, completando cuatro meses consecutivos de caída real, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. De los 27 convenios colectivos de mayor cobertura, apenas 6 registraron aumentos que igualaron o superaron los precios al consumidor. Esta situación pone de relieve la vulnerabilidad del salario frente a la inflación.

SANTA CRUZ: PARO TOTAL DE PETROLEROS EN PATAGONIA RESOURCES. El Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz decretó un paro total de actividades ante la falta de respuestas concretas de la operadora Patagonia Resources a los reclamos de los trabajadores. El sindicato advirtió que la medida busca preservar los derechos de los trabajadores y asegurar la continuidad laboral. La situación refleja tensiones más amplias en la industria petrolera regional, donde los gremios reclaman mayor inversión, cumplimiento de compromisos y protección de los empleos.

CORRIENTES: DESPIDOS EN LA TEXTIL ALAL. Este miércoles se realizó una nueva audiencia en la Secretaría Trabajo, pero no hubo avances. Los 260 despedidos en Goya presionan para cobrar el 100% de la indemnización. Confirmaron que se mantienen en movilización permanente. El pasado 25 de enero, la hilandería -que presenta más de un siglo de trayectoria en la industria argentina- confirmó el cierre definitivo de sus dos plantas productivas, una decisión que afectó el futuro de 460 trabajadores: del total, 260 empleados que se desempeñaban en la localidad chaqueña quedaron en la calle. En tanto, otros 200 trabajadores fueron despedidos en Villa Ángela, Chaco.

PBA: DENUNCIAN DESPIDOS DE DOCENTES EN EL INSTITUTO DE BANFIELD. Se trata de siete profesores del Instituto del Club Atlético Banfield (ICAB) que fueron desvinculados. Esto fue denunciado por la delegación de Lomas de Zamora del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP). Los trabajadores además reclaman por deudas salariales. El conflicto con la institución viene del año pasado.

MENDOZA: PRODUCTORES REGALARON SU COSECHA Y ADVIRTIERON SOBRE LA CRISIS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES. El Sindicato Unido de Trabajadores Contratistas de Viñas y Frutales movilizó hacia la Legislatura de Mendoza, en la que entregaron parte de su producción para visibilizar la crisis agrícola. El Gobierno provincial anunció un programa de asistencia para cosecha y acarreo de uva. Desde el sector expresaron que no es suficiente y destacaron las complejidades para acceder al crédito.

SALTA: CHOFERES DESPEDIDOS ACTIVARON UN PARO EN TARTAGAL. Una crisis laboral sacude el transporte urbano en Tartagal (Salta), tras la notificación de despidos a varios colectiveros. Los trabajadores activaron un paro total de actividades y un acampe frente a la empresa, exigiendo reincorporación inmediata y pago de salarios adeudados.

Destacada

El 11F. Crónica de un día agitado. A pesar de un país movilizado, los senadores aprueban la Reforma laboral.

Luego de semanas de debate, medidas de fuerza, manifestaciones y negociaciones hasta última hora, finalmente el senado aprobó una reforma laboral rechazada por todos los sindicatos. Ahora tendrán la palabra los diputados, negociaciones y planes de lucha seguirán en pie. Los senadores votaron la ley mientras decenas de miles de trabajadores se expresaban en las calles y plazas del país.

Al contrario que en otras ocasiones, esta vez la CGT no sólo hizo una convocatoria de rigor sino que tuvo una presencia importante en la marcha. Nutridas las cuadras del Sindicato de Seguros, UOCRA, Camioneros, CATT, AEFIP, por citar sólo algunas. Esta vez no se trató de la sólita manifestación de ATE, Izquierda y Organizaciones Sociales acompañadas simbólicamente por representaciones mínimas de la CGT que tomaban el cielo por asalto con sus siglas en grandes globos. Movilizaron de verdad y fueron justos protagonistas.

Curiosamente, hay pocas imágenes de la cabeza de la columna de la CGT con sus principales dirigentes porque en el exacto momento en que estaban entrando a la Plaza, frente al Congreso, un pequeño grupo de encapuchados, parapetado detrás de un improvisado escudo de cartón, comenzaba a tirar piedras contra la policía que había observado sin molestarse como estos supuestos manifestantes armaban frente a sus narices algunas molotov ¿Por qué no los detuvieron antes? Es la pregunta que nos hacemos todos y alienta la hipótesis de infiltrados en una marcha bien organizada y pacífica.

Apenas se supo que se desmadraba la tranquilidad por agitadores de piedras en mano, la orden de las distintas organizaciones fue desconcentrar. Un truco demasiado viejo para caer en la trampa de la provocación organizada y sufrir la embestida policial que sólo esperaba esa chispa. Y así fue.

Allí mismo, en el Congreso de la Nación se desató una feroz represión que tuvo un saldo de 300 heridos por gases y balas de goma, muchas de ellas disparadas al cuerpo o la cabeza de acuerdo a la denuncia de los asistentes sanitarios. Le siguió una persecución indiscriminada que terminó con 31 detenidos. El descomunal operativo policial desplegado tuvo como consecuencia desviar la mirada, cambiar la foto de lo que fue una multitudinaria marcha unitaria y pacífica. LCV te muestra la foto completa.

Marcha en unidad contra la reforma

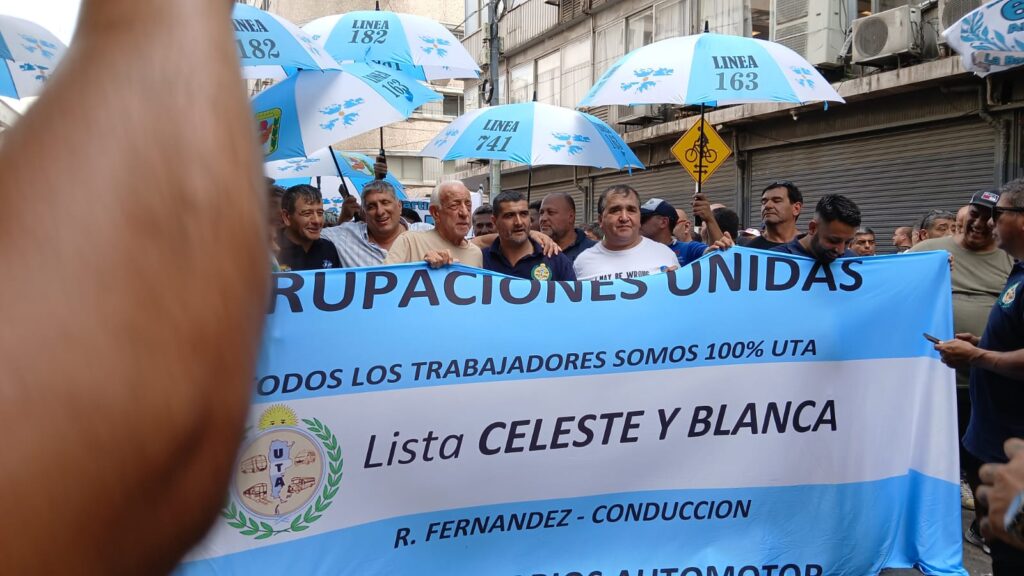

Al mediodía empezó la concentración de los diversos gremios y organizaciones en las esquinas de la ciudad de Buenos Aires el clima casi festivo que suelen tener estas marchas: momentos de reencuentros, abrazos, banderas agitadas, perfume a choripán, consignas coloridas. En su recorrida, LCV cruzó por una nutrida columna de Camioneros que volvió a enarbolar la foto de Hugo y Pablo Moyano, con camisetas recién hechas que ponían a padre e hijo nuevamente como conducción hasta el 2027. Y sorpresivamente se chocó con la cabeza del gremio UTA en donde aparecía el mismísimo Roberto Fernández, quien suele estar ausente en todo tipo de lucha. Pero ahí estuvo, aunque sea un rato, dispuesto para la foto.

A pesar de las disputas internas de la CGT y las distintas posturas frente al gobierno, combativos y dialoguistas caminaron codo a codo sin ningún tipo de forcejeo o enfrentamiento. En otro momento hubiera sido impensable ver a la UOCRA de Gerardo Martínez marchar al lado de Satsaid, el aguerrido sindicato de televisión. Pero ahí estaban. A pasos nomás de grupos de la UTEP, con un lindísimo cartel de Los Pibes de la Boca representados por un cartel teñido de azul y rojo de la línea 64 de colectivos.

La izquierda con sus banderas rojas del Partido Obrero o PTS, ya habían colocado sus estandartes en su esquina tradicional, frente al Congreso en Avenida de Mayo y Callao, y nada hacía prever que allí pudiera desencadenarse una represión que nubló una jornada de lucha impresionante.

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires indicó que tras el retiro de gran parte de la movilización, la Policía de la Ciudad bloqueó las calles adyacentes impidiendo la desconcentración hacia el Norte y el Sur. “Ante el lanzamiento de las bombas de gas pimienta de largo alcance, el único camino posible era abandonar la plaza Congreso hacia 9 de Julio”, describieron. La cacería siguió con 15 motos y, detrás de ellas, alrededor de 100 efectivos de infantería disparando latones de gas y balas de goma. Tiraron al voleo y en Lima detuvieron a 31 manifestantes sin razón alguna.

¿Quienes acompañaron con paro?

La jornada comenzó con el paro nacional decretado por los sindicatos más combativos: Portuarios, Aceiteros, la CATT, Metrodelegados, Docentes y ATE, entre ellos.

En el marco del plan de lucha iniciado junto a las organizaciones gremiales hermanas del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) popularmente conocidos como Aceiteros, inició una Huelga Nacional con un paro activo y movilización para rechazar el proyecto de ley libertario de Reforma Laboral. «Dejémonos de dar vuelta con esos que dicen que no hay motivos para ir a una huelga. Sobran los motivos«, había adelantado Daniel Yofra su Secretario General quien ya había expresado su convicción de que un día de paro no era suficiente y promovía un paro general por tiempo indeterminado. A las 9 de la mañana empezó el cese de actividades de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA). inició un paro de actividades en todos los puertos del país en el marco de la jornada nacional de protesta impulsada por la CGT contra la reforma laboral. Mientras, Juan Carlos Schmid, líder de la estratégica Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) anunciaba a un cese de tareas desde las 13 horas para facilitar la participación de los trabajadores del sector en la movilización.

Los Metrodelegados llamaron a un cese de actividades en todas las líneas de Subte y Premetro desde las 21 horas, en adhesión al plan de lucha. Los judiciales enrolados en la UEJN iniciaron una medida de fuerza desde las 12 hs con movilización a la Cámara Nacional del Trabajo y adhesión a la protesta de la CGT contra la reforma laboral, en rechazo al acuerdo de traspaso firmado entre Nación y CABA que avanza por decreto y requiere aprobación legislativa. El Sindicato de Guardavidas de Buenos Aires (SIGURA) también adhirió al paro y participó de las movilizaciones. anunció su adhesión al paro de actividades y movilización previsto para hoy, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en el Congreso Nacional.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que la huelga estatal tuvo una adhesión del 92% al paro nacional a partir del mediodía. Su Secretario General, Rodolfo Aguiar, anticipaba en declaraciones un final anunciado y denunciaba sobornos en el Senado: “Hoy se inicia en el Congreso la mayor ofensiva que haya existido en democracia contra los trabajadores. El gobierno recorrió con un maletín algunas provincias y hoy empieza con los sobornos en el Senado. Están gastando millones para llevarnos puestos”, sostuvo. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) participó del paro y la movilización del 11 de febrero contra la reforma laboral, en el marco de un plan de lucha por la desfinanciación de la Universidad y los sueldos de hambre. Anunció que realizará asambleas en cada sindicato de base para definir huelgas durante la semana del 16 de marzo y avanzará en la organización de una marcha nacional federal.

Marchas en todo el país

CÓRDOBA: LA POLICÍA DE LLARYORA REPRIME A DOCENTES Y JUBILADOS

La policía del gobernador de Córdoba se adelantó a sus pares porteños reprimiendo a docentes y jubbilados en la mañana de este miércoles. La protesta había sido convocada por sectores del sindicalismo combativo y la izquierda. A las 8.30, efectivos de la Policía utilizaron gases lacrimógenos para dispersar un corte total en el Puente Centenario, lo que derivó en en ellos dos integrantes de la cúpula de UEPC Capital- heridos, entre los cuales hubo 10 policías. A las 10:30 las organizaciones sociales convocaron a marchar en Colón y General Paz y siguieron el rumbo por Vélez Sarsfield. A las 11 se reunieron los sindicatos públicos y privados de la provincia en la sede de la CGT histórica, ubicada entre Vélez Sarsfield y 27 de abril. Estuvieron presentes organizaciones sociales, jubilados, estudiantes, militantes, dirigentes gremiales y cuerpos orgánicos.

NEUQUÉN. LA JORNADA DE LUCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL COMENZÓ EN LOS PUENTES CARRETEROS

Trabajadoras y trabajadores de la salud, estatales, docentes y partidos políticos de izquierda iniciaron la jornada de paro y movilización con una acción en el puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén.

KICILLOF EN LA MARCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL: “ES EL PROYECTO DE LA DICTADURA”

El gobernador bonaerense la calificó de “una burla”, que implica “igualar para abajo” quitando derechos a los trabajadores. “Es el proyecto que se planteó la dictadura y no se pudo hacer entonces ni en democracia”. “no se busca mejorar a los que están por abajo” de la pirámide social, sin poder acceder a sus derechos laborales, “sino bajar a los que están por arriba, quitándoles beneficios”, explicó. Y remarcó que eso “no va a generar empleos”.

ROSARIO: “JORNADA HISTÓRICA”

En una Plaza San Martín colmada, la CGT Rosario protagonizó este miércoles una jornada que la propia central definió como “histórica”. Un nutrido grupo de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y gremios locales se movilizó para rechazar la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y que comenzó a tratarse en el Congreso. El acto fue encabezado por el secretario general de la CGT Rosario, Miguel Vivas, quien habló en representación de los gremios confederados y dejó un mensaje contundente: “El motivo por el que estamos en esta plaza es decirle no a la reforma laboral. Y la única manera es esta: unidos”.

LA CGT REGIONAL SANTA FE MARCHA CONTRA LA REFORMA LABORAL

La marcha comenzó a las 17.30, desde la sede de la CGT Regional Santa Fe hasta el Molino Franchino, donde se realiza un acto central. La protesta se enmarca en una jornada nacional de movilización en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.La convocatoria reunió a sindicatos y organizaciones sociales que comenzaron a concentrarse en la sede de la central obrera para luego marchar por las calles de la ciudad.

LA PAMPA: MARCHARON LAS CENTRALES OBRERAS

Las centrales obreras marcharon por las calles de Santa Rosa para expresar su rechazo a la reforma laboral. Afirmaron que “no se tolerará la traición de las senadoras y senadores nacionales” y exigieron a los senadores a Kroneberger, Huala y Bensusán que defiendan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La concentración comenzó a las 18:30 en la plaza San Martín, después de las 19 se trasladaron a la avenida San Martín -frente a la municipalidad- y, debajo del monumento al trabajador, leyeron el documento de unidad gremial.

MENDOZA: MASIVA MARCHA MULTIGREMIAL

La concentración principal se realizó frente a la Legislatura provincial, en simultáneo con el inicio de la sesión en la Cámara alta. La protesta fue encabezada por ATE, SUTE, AMPROS, CEC, SATSAID, SADOP, Camioneros, Judiciales, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, entre otros espacios. ATE convocó a paro sin asistencia y movilizó desde las 11 en la intersección de Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas, en el microcentro mendocino. La manifestación incluyó a familiares de policías y miembros del Servicio Penitenciario de Mendoza, que también apoyaron la protesta. Por su parte, el MST y otras organizaciones de izquierda y combativas, asistieron con una columna independiente.

SAN JUAN: LAS CENTRALES OBRERAS SAN JUAN LIDERARON LA MARCHA

La CGT y las dos CTA encabezaron una protesta masiva en rechazo al proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado. La marcha, con banderas, bombos y pancartas, partió desde la sede sindical ubicada en avenida España con destino a la Plaza 25 de Mayo, donde se realizó un acto central con intervenciones de referentes gremiales. La protesta congrega a numerosos sindicatos y organizaciones sociales

ENTRE RÍOS: LA MULTISECTORIAL SE MOVILIZÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL

La multisectorial integrada por sindicatos y organizaciones sociales encabezó una movilización en Paraná, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Senado de la Nación debate. La concentración fue en la Plaza 1º de Mayo y desde allí se marchó hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde leyó un documento consensuado entre las organizaciones participantes.De la convocatoria formaron parte sindicatos docentes y estatales, entidades de la economía popular, ambas CTA, la CGT Regional Paraná, jubilados y organizaciones políticas.

CORRIENTES: GREMIOS Y ORGANIZACIONES SE MOVILIZARON CONTRA LA REFORMA LABORAL

En una nutrida movilización realizada en la ciudad de Corrientes, trabajadores nucleados en distintos gremios, junto a organizaciones sociales y sectores estudiantiles, se manifestaron en rechazo a la reforma laboral, para finalmente concentrar en la Plaza Vera. La convocatoria reunió a diversas columnas que recorrieron calles céntricas con banderas, cánticos y consignas alusivas a la defensa de los derechos laborales.

MISIONES TAMBIÉN SE MOVILIZÓ

En la Provincia, hubo movilizaciones en las ciudades de Posadas y Eldorado. Cabe mencionar que los tres senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Renovación) y Martín Goerling (PRO) votarían a favor del proyecto oficialista.En Posadas, se concentraron, a las 8:00 horas, en el Mástil Municipal (Av. Mitre y Av. Uruguay) y desde allí, la columna de manifestantes marchó hasta a la Plaza 9 de Julio.En Oberá, la Multisectorial de la Zona Centro decidió unirse a la movilización en Posadas.En Eldorado, la Asamblea Multisectorial la concentración inició a las 18:00 horas frente a la Cooperativa de Electricidad, para marchar a la Plaza Sarmiento en el km. 9.

MASIVA MARCHA EN FORMOSA

El secretario general de la CGT Regional Formosa, Hilario Martínez, expresó que la marcha fue “masiva”, a partir de las 18 horas, concentrándose en la esquina de la avenida 25 de Mayo y calle Fontana. El gremialista destacó, en primer lugar, “el esfuerzo de todos los compañeros y las compañeras que se sumaron a esta marcha en rechazo a la reforma laboral” y consideró, además, que “estamos en momento crítico de la Argentina”

SAN LUIS: CONCENTRACIONES EN CAPITAL, VILLA MERCEDES Y MERLO

Las centrales obreras de San Luis realizaron marchas este miércoles 11 de febrero en distintos puntos de la provincia, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional: En San Luis capital, en la intersección de San Martín y avenida Illia, en la esquina del Correo Argentino. En Villa Mercedes, la plaza San Martín, y en Merlo, en la plaza Sobremonte, donde organizaciones sociales y sindicales locales expresaron su rechazo a la iniciativa.

SALTA: GREMIOS Y ORGANIZACIONES SE MOVILIZARON EN EL CENTRO

Sindicatos, trabajadores y organizaciones sociales se concentraron en la plaza 9 de julio para manifestarse en contra del proyecto de reforma laboral que se debate a nivel nacional. La movilización local se sumó a las protestas que se replicaron en varias ciudades del país, en el marco de la jornada impulsada por la CGT. Con carteles y cánticos, los salteños expresaron su postura mientras seguían de cerca lo que ocurría en el Congreso.

TUCUMÁN MARCHÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL

A pesar del imponente calor de la mañana, gremios y organizaciones sociales se concentraron este miércoles en la plaza Independencia para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral. La protestareunió a sindicatos de diversas actividades y se desarrolló de manera pacífica, aunque con cortes de tránsito en el microcentro capitalino. Columnas de trabajadores se congregaron frente a la Casa de Gobierno, en medio de un fuerte operativo de seguridad. Con bombos, banderas y pancartas, los manifestantes expresaron su rechazo a la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei.

SANTIAGO DEL ESTERO: MOVILIZACIÓN Y ACTO

Las movilizaciones comenzaron este martes en la retreta de la plaza principal y avanzó por calle Belgrano, rodeó la plaza y regresó nuevamente al punto de partida, donde se llevó a cabo un acto con la participación de referentes políticos y sindicales. Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su rechazo a la reforma y al pedido de jubilaciones anticipadas en organismos nacionales.La convocatoria fue impulsada por la CTA y el Partido Socialista, entre otras agrupaciones. Por otra parte, el miércoles hubo una nueva convocatoria, esta vez por parte de la CGT: un abrazo simbólico en la Plaza Libertad.

RECHAZO EN CATAMARCA

Organizaciones sindicales, políticas y jubilados autoconvocados se concentraron en plaza La Alameda y marchan por calle San Martín con destino a la plaza 25 de Mayo para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral que se encuentra en tratamiento en el Congreso de la Nación.De la movilización participaron la CGT, Apunca, Uatre, AOMA y otros espacios gremiales, que se manifestaron en el centro capitalino bajo consignas en defensa de los derechos laborales.

LA RIOJA: MOVILIZACIÓN EN LA CAPITAL POR LA REFORMA LABORAL

La CGT regional La Rioja lleva adelante este miércoles una movilización en la Capital provincial en el marco de la jornada nacional de protesta contra la reforma laboral. La convocatoria incluyó la concentración en la sede sindical y una posterior marcha por calles céntricas hacia la plaza 25 de mayo.

JUJUY: ACTO EN LA CAPITAL Y PROTESTA EN EL ACCESO SUR

Gremios jujeños se plegaron a la convocatoria impulsada por la CGT para expresar su rechazo. Movilizaronmasivamente por el Centro de la capital jujeña y concentraron frente a Casa de Gobierno donde realizaron un breve acto.Hacia el mediodía docente, estudiantes, trabajadores, despedidos y delegados de Ledesma junto a gremios como Cedems, Uatre-Ledesma, docentes opositores en Adep, ATE Verde Blanca, referentes de Utep y FOL, DDHH y organizaciones políticas se manifestaron contra la reforma laboral. La acción se realizó en el ingreso sur de la capital jujeña y recibió amplio apoyo de colectiveros, camioneros, automovilistas y motociclistas.

MARCHAS EN NEUQUÉN Y RIO NEGRO

Desde la CGT Regional Neuquén encabezaron el inicio de la marcha en el centro neuquino a las 15, bajo el lema «¡Enfrentemos la reforma laboral!».En el lado rionegrino también se realizaron marchas en distintas ciudades de la provincia, a las que se unirán tanto gremios como organizaciones sociales. En Roca, la convocatoria a concentrar fue a las 18.30 en la plaza San Martín y de allí distintas organizaciones participaron del reclamo recorriendo el centro de la ciudad. Se trató de una nutrida protesta.En Viedma, la actividad central comenzó a las 18, también en la plaza San Martín de la capital rionegrina. Por otra parte, en Bariloche la movilización se había programado para las 18 desde las calles Onelli y Moreno.

TIERRA DEL FUEGO MOVILIZADO

Desde primeras horas de la tarde, distintos gremios y organizaciones sociales confluyeron en el centro de en Rio Grande para expresar su desacuerdo con la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo. Se concentraron a las 14:30 frente a la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación, en 9 de Julio al 700 y luegorecorrieron toda el área céntrica con intervenciones públicas. La protesta fue impulsada por un armado gremial amplio que reúne a sindicatos de la salud, la educación, la industria y el transporte, además de organizaciones vinculadas a los derechos humanos y movimientos sociales: ATSA, Camioneros, SUTEF, la UOM y la Multisectorial de los Derechos Humanos.En tanto , la filial local de ATE adelantó que se trasladará a Ushuaia para unirse a la manifestación organizada en la capital provincial.

SANTA CRUZ: MULTITUDINARIA MARCHA EN RÍO GALLEGOS

Una multitudinaria marcha del Frente Sindical de Santa Cruz se llevó a cabo frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, donde trabajadores de distintos gremios se manifestaron para rechazar la reforma laboral que se tratará este miércoles en la Cámara de Senadores y para exigir la apertura de paritarias, en el marco de una jornada que se replicó en distintas localidades de la provincia. Participaron también organizaciones sociales y políticas.

MANIFESTACIONES EN CHUBUT CONTRA LA REFORMA LABORAL QUE TRATA EL CONGRESO

Diferentes grupos de la sociedad se movilizaron en Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson y Puerto Madryn. La jornada estuvo marcada por el rechazo a la ley que se debate en el Senado.

Informes: Alberto Nadra, Nora Anchart, Javier Touzón

Texto: Laura Giussani Constenla

Foto de portada: FM Riachuelo

Uruguay: Carnaval, Gaza, Censura y verdad histórica, por María Urruzola

“Ya está en marcha la resistencia para cuando se trate la reforma en diputados”, por Alberto Nadra. Eppur si muove! del 9 al 14F