Destacada

La historia del 1° de mayo en la Patagonia Rebelde, por Adrián Moyano

En 1886, Chicago quedaba muy lejos de la Patagonia. Inakayal languidecía en el museo de La Plata, había gente cautiva en el campo de concentración de Valcheta y se contaban por miles las mujeres y hombres mapuches que, en condiciones de servidumbre, cimentaban las fortunas de los vencedores. En la región, el capitalismo se generalizó después de la Campaña al Desierto y como en cualquier otro lugar, al conformarse la clase dominante, simultáneamente creció la proletaria. Para 1892, la distancia con la ciudad estadounidense ya se había acortado: en vísperas del 1ro. de mayo, en los muros de Carmen de Patagones aparecieron carteles que decían «Viva el 1 de mayo», «Viva la Revolución Social» y «Abajo la autoridad». Desde ya, la Policía se encargó de retirar las leyendas y de paso, detuvo a dos militantes anarquistas.

* ***

En 1913 los obreros del ferrocarril organizaron el primer acto por el 1° de mayo en Chubut

Para el noreste de Chubut, se periodizó la emergencia de una clase obrera entre 1913 y 1922. Nada que ver con las narraciones todavía predominantes que dibujan un pasado idílico, ausente de conflictos y gestas pioneras/patronales heroicas. En 1909 se instaló en Trelew una fábrica de fideos que accionaba una máquina de vapor y en el mismo período, otra de hielo. Tres años después, inauguró la cervecería «La Argentina», propiedad de un empresario de origen alemán que producía la cerveza «Chubut». No por nada, también en 1913 se organizó el primer acto cuya finalidad fue conmemorar el 1ro de mayo.

El impulso corrió por cuenta de los obreros del ferrocarril y se concretó en Gaiman. El historiador Gonzalo Pérez Álvarez tomó como fuente la crónica con que El Avisador Comercial registró el histórico acontecimiento: «El número de manifestantes era de bastante importancia, saliendo en columnas bien formadas por las calles del pueblo, entonando el Himno de los Trabajadores y haciendo flamear pañuelos y banderas rojas. El espectáculo llamó la atención por ser la primera vez que esto acontecía en el Chubut».

Pero los trabajadores no se limitaban a brindar «espectáculos». En agosto de 1916, descarriló el tren que iba de Puerto Madryn a Trelew al ubicarse sobre las vías grandes piedras. Historiadores regionales adjudican el episodio a un «atentado» consecuencia de «luchas obreras». Según Matthew Jones, no era la primera vez que se producían sabotajes semejantes y los encuadró en los conflictos que periódicamente se suscitaban entre la compañía ferrocarrilera y los obreros del muelle.

Ante el avance proletario, la represión no se quedaba de brazos cruzados, porque cada 1ro de mayo incluía «despliegues de fuerzas policiales para mantener el orden en el desfile que siempre se organizaba después de los encendidos discursos que se pronunciaban en la plaza Independencia (Trelew), no siendo raro que algunos de los más entusiastas terminaran esa noche en algún calabozo de la Comisaría local», consigna el relato de Jones. Para mantener el orden capitalista, claro está.

Los primeros conflictos estallaron en estancias de Maquinchao (1906) y el puerto de San Antonio Oeste (1909), ubicados en Río Negro

Régimen policial

A principios del siglo XX, el norte de la Patagonia también se incorporaba con velocidad al mercado mundial, con énfasis en el esquema agroexportador. Los primeros conflictos estallaron en estancias de Maquinchao (1906) y en el puerto de San Antonio Oeste (1909), los dos en el Territorio Nacional de Río Negro. En 1905, la seccional Choele Choel de los ferroviarios se había plegado a una medida nacional y el tren dejó momentáneamente de circular, también por Neuquén. Incluso un año antes, peones se declararon en huelga y nadie cargó las toneladas de cuero y lana que esperaban en esa estación, «ocasionando importantes pérdidas a comerciantes y hacendados», según documentó el Departamento Nacional del Trabajo y celebró La Protesta.

Se trabaja entre el lodo y con el agua hasta las rodillas, se duerme en carpas miserables, expuestos a padecer bronquitis, pulmonía o reumatismo

Hacia fines de la década de 1910, la FORA del V Congreso, es decir, la anarquista, impulsó un proceso de organización obrera en el Alto Valle del Río Negro. A mediados de 1914, un ejemplar de La Protesta reprodujo un informe remitido por trabajadores que abrían canales en Allen, quienes estaban «sujetos a un régimen verdaderamente policial dentro del cual los derechos del hombre y la libertad individual son letra muerte». La publicación también denunciaba: «aquí el que se enferma muere sin asistencia» y añadía que «se trabaja entre el lodo y con el agua hasta la rodilla. Se duerme en carpas miserables, en jergones húmedos exponiendo el cuerpo a cualquier enfermedad mortal: bronquitis, pulmonía o reumatismo».

Los órganos de prensa del sindicalismo revolucionario hacían otro tanto. En efecto, los que estaban vinculados a la FORA del IX Congreso también denunciaban las increíbles condiciones de explotación que afrontaban los peones del tendido férreo hacia Zapala. La Acción Obrera publicó un testimonio según el cual, «es célebre la brutalidad y soberbia de los directores del ferrocarril del Sud en lo que se refiere a su conducta para con los trabajadores». Pedía que nadie fuera «a hacerse explotar a Neuquén, pues es una vida que sólo pueden soportar los desgraciados y rudos rusos, armenios, sirios, turcos; los italianos y españoles no son admitidos por la compañía porque dicen que son muy exigentes».

El periodista y escritor Hernán Scandizzo halló en sus investigaciones que desde 1914, consta el envío de periódicos, libros, revistas y otros materiales de difusión anarquista a Contralmirante Cordero, Cipolletti y Allen. En rigor, la prensa de agitación circulaba en el Alto Valle desde comienzos de siglo, aunque de manera irregular y dirigida a suscriptores individuales. Inclusive, entre 1907 y 1908 funcionó en Fiske Menuko-General Roca una agencia de La Protesta.

Neuquén conmemora su primer día del trabajador en 1912

A la luz de tales antecedentes, no puede llamar la atención que en 1912 se conmemorara por primera vez en Neuquén el Día del Trabajador. Para la prensa local, la actividad no tuvo demasiada trascendencia: «asistieron a un modesto lunch numerosos obreros con los que fraternizaron también varios de los no asalariados». En el acto hicieron uso de la palabra portavoces proletarios y el medio enfatizó que todo «terminó con el mayor orden, formulándose augurios para que la próxima celebración obrera asuma todas las proporciones de un acontecimiento social».

Gente de propaganda huelguista

En el sur de la Patagonia, la Federación Obrera de Río Gallegos se fundó el 13 de mayo de 1913. En su origen incidió considerablemente la Federación Obrera de Magallanes (FOM) que inclusive antes de esa fecha, se había preocupado por crear subsedes en jurisdicción santacruceña. En latitudes australes, el internacionalismo proletario fue un hecho, más que una consigna o aspiración, a tal punto que en el acta de fundación se estableció la hermandad entre ambas organizaciones y la comunidad de ideas. Si bien hubo gente socialista, fue el anarquismo la ideología que prevaleció desde el vamos.

Un conflicto de importancia se suscitó al año siguiente, cuando se detuvo a «setenta y ocho individuos mayoría agitadores y presuntos atacantes a la policía mano armada», según un telegrama que envió la gobernación al Ministerio del Interior. En 1915 se repitieron los acontecimientos, siempre en cercanías de la temporada de esquila, cuando se producían movimientos de trabajadores provenientes de Chile. A comienzos de ese año, una solicitud de estancieros de origen británico y alemán de la zona de San Julián, permite entrever -desde hoy- la tragedia que se abatió sobre las huestes obreras a partir de 1921. Los poderosos decían: «Los abajo firmados (sic) vecinos de ésta, pobladores con hacienda lanar viéndonos amenazados por instigadores al paro de trabajo si no se acude a pretensiones absurdas por gente de propaganda huelguista, lo que puede traer graves consecuencias a nuestras vidas y haciendas por este elemento, en su mayoría de mal vivir, venimos ante su Excelencia a pedir garantías por cuanto la única en darlo sería la policía […]» Seis años después, la persistencia de la solicitud se llevó por delante la vida de 1.500 peones.

Quien firma no pudo establecer con claridad cuándo se conmemoró el 1ro de mayo por primera vez en Santa Cruz, pero ya en 1910, la gobernación había recibido un pedido de tenor similar al de 1915. Es más, los firmantes ofrecían sus servicios para «el caso de que el orden público pudiera ser alterado en los festejos que proyectan los elementos obreros locales». Germen parapolicial que 10 años después, se contagiaría mortalmente y se hizo cuerpo en la Liga Patriótica.

En 1887, nadie o casi nadie supo en latitudes australes que George Engel, Adolph Fischer, Albert Parsons, August Spies y Louis Lingg perdieron la vida por desafiar a la trituradora capitalista estadounidense. Tampoco llegaron hasta aquí noticias sobre la suerte que corrieron Samuel Fielden, Michael Schwab y Oscar Neebe. Pero cinco años después a orillas del río Negro, el mismo que forzosamente cruzaron tantos y tantas mapuches para despedirse de su libertad, empezó a hablarse de Los Mártires de Chicago y del 1ro de mayo. A su influjo se organizó la clase obrera de la Patagonia, que también tiene historia y épicas. Merecen contarse.

Publicado en El Extremo Sur de la Patagonia, y el portal Desde las Bases

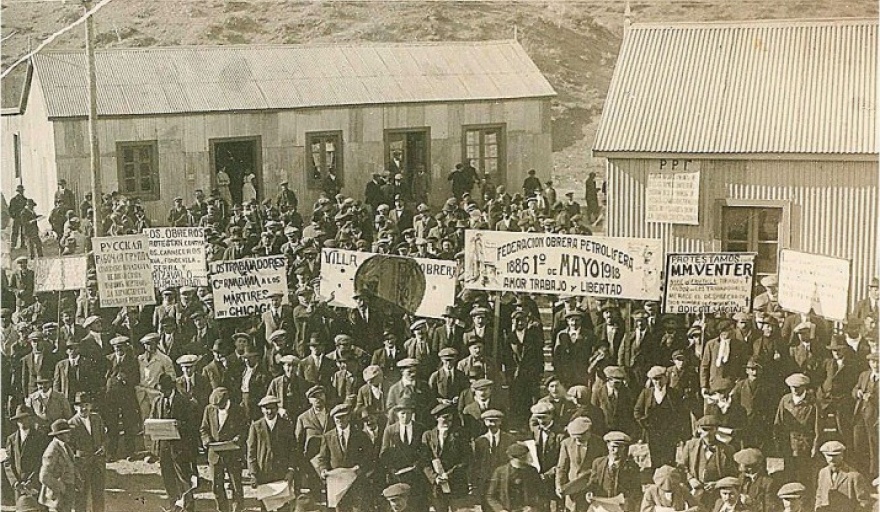

Foto portada: El 1ro. de Mayo de 1918 en Comodoro Rivadavia.

Destacada

INDUSTRICIDIO Y PRECARIZACIÓN: EL GRITO DE ALERTA DE LOS GREMIOS ANTE EL AVANCE CONTRA LOS DERECHOS LABORALES

En una reunión a raíz de la crítica situación de la industria y la próxima votación de una reforma laboral que afectará a los derechos de los trabajadores, la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) denunció un plan de “desindustrialización inducida” y advirtió que no permitirá que la reforma laboral sea utilizada como moneda de cambio política.

Con un diagnóstico sombrío sobre el presente económico, concluyó la reunión de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA). Los principales referentes del sector, reunidos en la sede de SMATA, definieron el contexto actual como un escenario de “excepción” donde el tejido productivo y los derechos conquistados están bajo fuego directo.

La entidad, que nuclea a más de 30 gremios y es encabezada por Ricardo Pignanelli (SMATA) y Soledad Calle (UOM), fue tajante al describir un proceso de “industricidio” que está destruyendo miles de puestos de trabajo y provocando el cierre masivo de PyMEs en todo el país. Según la CSIRA, el país atraviesa una “desindustrialización inducida” por las políticas de ajuste del Gobierno.

El punto más crítico de la jornada fue la advertencia lanzada a los gobernadores provinciales. Desde la conducción industrial se denunció el intento de negociar derechos laborales a cambio de fondos de coparticipación.

En ese sentido, el secretario general de ATILRA, Hector Ponce, se expresó: “estuvimos tratando un tema que para nosotros y seguramente para el mundo del trabajo reviste aristas de excepción por cuanto una vez más el… los trabajadores y las trabajadoras ven amenazados sus derechos y su conquista”.

Quien tuvo el discurso más crítico, dirigido especialmente a los gobernadores de cara a la votación de la reforma laboral, fue el secretario adjunto de SMATA, Mario Manrique: “”Para los gobernadores creo que el mensaje es claro, lo venimos manifestando en todas las oportunidades que tenemos. Hay que dejar de pensar en lo individual para pensar en lo colectivo. No se puede romper el federalismo, no se pueden estar negociando cuestiones que atañen a toda la ciudadanía por las necesidades económicas que pueden… son entendibles de cada provincia, pero que no recaen sobre las espaldas de los laburantes, sino que son consecuencia de las políticas económicas que aplica este gobierno. Y no podemos estar negociando permanentemente que nos den la que nos corresponde a los gobernadores porque, en definitiva, le están pagando con la que no… con la que no le dieron antes, ¿no? Entonces la coparticipación federal se tendrá que replantear en otro espacio, en otro momento, y la reforma laboral no debe ser un elemento de negociación en ese sentido. Y que también recuerden los señores gobernadores —porque ya ni compañeros les puedo decir— que los laburantes votamos. Los laburantes votamos en todos lados. Entonces, a la hora de tomar decisiones, que tengan en cuenta que hoy tapan un agujero, pero las consecuencias dentro de dos años pueden ser más profundas”.

Ante lo que consideran una avanzada para “precarizar la labor y vaciar de contenido la justicia pública”, el frente gremial anunció una movilización masiva al Palacio de Justicia para el próximo miércoles a las 11:00 horas.

Los dirigentes cerraron la jornada en estado de “sesión permanente”, asegurando que no aceptarán ningún proyecto que no sea discutido con las organizaciones sindicales y ratificando que “lo que hoy se pierde, no se recupera más”.

Ambiente

Ganaron! Cierran minera de litio en Córdoba. La Justicia le dio la razón a los vecinos

Después de más de veinte años de lucha, los vecinos de Traslasierra lograron que la justicia reconociera sus argumentos sobre el daño ambiental que provocaba la mina de litio de Los Tapiales y la cerrara definitivamente.

En una decisión que resonó en todo el valle la justicia de Córdoba ordenó la clausura definitiva y el retiro de la empresa Integración Minera SRL, que venía desarrollando actividades extractivas en zonas serranas cercanas a Las Tapias. La explotación se encuentra muy cerca de una zona urbana, contigua a un arroyo y a cientos de metros del embalse Boca del Río, de cuya agua beben decenas de miles de habitantes de Villa Dolores y otras localidades cercanas.

En tiempos en que Mendoza continúa peleando por el agua, mientras Chubut se quema por razones ambientales, vale la pena destacar esta victoria de las organizaciones cordobesas y de otras provincias que ya en el año 2007 se movilizaron para exigir una legislación que resguardara la salud de los habitantes de esa región de Córdoba, junto a los vecinos del Valle de Punilla en San Luis, y al apoyo de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) que lleva décadas realizando Asambleas en distintas provincias para alertar y luchar contra la contaminación. Sin repercusión en los medios, lo vecinos de Traslasierra estaban haciendo historia.

En el año 2019 las asambleas de Las Tapias, Villa de Las Rosas, Villa Dolores, Las Chacras Norte y Mina Clavero, junto al intendente de Villa de Las Rosas, concejales e integrantes del Foro Ambiental Traslasierra que colaboran con la parte técnica, anunciaron que habían reunido 11.757 firmas de vecinos de todo el valle (y algunos turistas) y más de 35 mil adhesiones de personas de todo el país vía internet, para pedir el cierre definitivo de la que, por entonces, era la minera australiana Dark Horse que intentaba extraer litio de una mina en Las Tapias.

Los dueños de las mineras pueden cambiar pero quienes habitan esas tierras no. Suele fomentarse una contradicción entre trabajo, ganancias macroeconómicas y comunidades que ven cómo se destruye su entorno. Bajo el espejismo de más empleo, se destruye una red social, cultural y económica. Así le decía, sin ponerse colorado, Martín Pérez Solvay, el CEO de la minera que más tiempo lleva extrayendo litio en la Argentina, la australiana Allkem, al Diario.com.ar en el 2023: la oportunidad de negocio del oro blanco sólo durará 20 años. En las próximas dos décadas se supone que el mundo se lanzará a buscar litio para producir baterías y reemplazar los contaminantes autos a nafta y gasoil por los eléctricos.

Un negocio de veinte años por el cual están dispuestos a destruir comunidades, emprendimientos agrarios, turísticos, artesanales, culturales. Veinte años para ellos, el fin para los habitantes de la región.

El 25 de noviembre de 2025, La Voz del Interior publicaba: “Una mañana de octubre pasado, vecinos del sector conocido como El Valle, entre Las Tapias y Villa de las Rosas, observaron que lo que definieron como “una harina de piedra” había caído sobre la vegetación y las viviendas .Miembros del Foro Ambiental de Traslasierra afirmaron que analizaron la sustancia y se trataba de “un polvillo que contiene cristales de sílice muy finos, que pueden ingresar a los pulmones y producir un daño irreparable conocido como “silicosis” o mal de minas; si se vuelve frecuente, es peligroso”, puede leerse de un documento emitido por el organismo.”

Ante la denuncia de violación de la legislación vigente y el riesgo ambiental, las actividades fueran suspendidas de manera provisoria. No fue suficiente para los miembros del Foro Ambiental regional que continuó reclamando un cierre definitivo y advirtiendo que se planifican otros emprendimientos extractivos en distintos puntos de las sierras de Córdoba.

En la llamada “Mina de las Tapias”, un territorio en donde en realidad hay varias minas, se venían realizando prospecciones destinadas a la extracción de litio por parte de una empresa de capitales chinos, que en principio contaba con la autorización de la Provincia. No obstante, la fiscal de Villa Dolores, Lucrecia Zambrana, ordenó en noviembre la clausura preventiva de las actividades. Los vecinos denunciaron que la empresa continuaba operando ilegalmente.

El 10 de enero de este año, 2026, desde el Cabildo Abierto Traslasierra (CAT) exigieron la clausura definitiva de la empresa Integración Minera SRL, ubicada sin licencia social en la zona gris del Valle Traslasierra, entre los límites de las localidades Las Tapias y Villa de las Rosas, en Córdoba. Las máquinas seguían funcionando, ahora sin control ambiental alguno.

La intervención judicial llegó después de que comunidades locales, asambleas y organizaciones ciudadanas presentaran denuncias y exigieran la intervención de las autoridades ambientales. La Fiscalía de Villa Dolores y la Secretaría de Ambiente verificaron irregularidades que justificaron la clausura preventiva inicial, que terminó transformándose en orden definitiva de retiro.

El alerta en la comunidad continúa vigente. Después de tantas trampas y con tanto poder, imposible bajar los brazos. Por el momento, una victoria significativa para las asambleas ciudadanas. La destrucción de nuestros territorios exceden una provincia o una localidad. Las empresas pueden cambiar de nombre y de nacionalidad, ser de Canadá o Chinas, pero a su alrededor viven personas con la identidad bien puesta.

Destacada

“Hasta la victoria, Beto”, Eppur si muove!, Boletín de noticias del 26 al 30E, por Alberto Nadra

Si algo faltaba para que el 2026 se presentara con un panorama desolador, con provincias arrasadas por el fuego, el ostentoso aumento de la represión en los conflictos laborales, la baja del salario real, el continuo cierre de fabricas y una epidemia de despidos, era tener que despedir a un dirigente gremial ejemplar que dio todo por los trabajadores.

El jueves 29 de enero se conoció la triste noticia de la muerte de Beto Pianelli, militante político y dirigente sindical de los trabajadores del subte. Un simple chequeo médico, una infección intrahospitalaria que avanzó vertiginosa y lo llevó a terapia intensiva, parece haber sido la causa del fallecimiento de un líder gremial que hizo historia. Una mala jugada del destino.

Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) Pianelli encabezó la lucha contra uno de los sindicatos más grandes y conservadores del país, la UTA liderada por Roberto Fernández. Un desafío épico que culminó en noviembre de 2010, cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación otorgó al gremio la inscripción gremial, consolidando su reconocimiento formal.

Secretario General de los Metrodelegados desde 2011, no sólo puso en el centro de la escena a uno de los gremios más combativos sino que peleó codo a codo con los trabajadores para conseguir una mejor calidad de vida. Más allá de la reducción de horarios de trabajo o los aumentos salariales, luchó por la salud exigiendo la supresión del asbesto en los subtes que ya produjo varias muertes por cáncer.

Su militancia comenzó en los años ’80, vinculada a la izquierda trotskista y al Movimiento al Socialismo (MAS). Más tarde integró la CTA, donde se desempeñó como secretario de Salud. Tenía 44 años cuando fue elegido para representar a los trabajadores del subte quienes hoy están sin consuelo al tener que despedir a un compañero y amigo que partió con sólo 59 años y mucho por hacer todavía.

Hoy, desde lacolumnavertebral.com.ar , expresamos nuestro dolor ante ésta pérdida y lo homenajeamos del modo en que sabemos hacerlo: Continuar informando sobre las luchas de los trabajadores y el atropello de los poderosos. Vaya el boletín de esta semana en su memoria. Hasta la victoria, Beto.

Boletín semanal de noticias sociales y gremiales de LCV

LCV Semana del 16 al 30 de enero 2026

ESTATALES

EL GOBIERNO ORDENÓ EL CIERRE DE UN SECTOR CLAVE DEL INTI: LOS TRABAJADORES CONVOCAN A UN ABRAZO EN SU DEFENSA. El próximo lunes en la sede central del organismo, desde las 10hs en el edificio ubicado en General Paz 5445,se realizará un abrazo simbólico contra la decisión del Gobierno Nacional de cerrar el área de Metrología, considerada el corazón del Instituto. Alertan a la población que esto “les quitará a los usuarios la posibilidad de acudir a un ente público para verificar multas, productos o servicios” . El INTI también incluía, entre sus verificaciones, los medidores de agua potable y de energía eléctrica, los termómetros clínicos y los taxímetros.

CHACO: GREMIOS ESTATALES DENUNCIAN RECORTES SALARIALES DE HASTA EL 90% POR PARTE DEL GOBIERNO DE ZDERO. La Multisectorial de los Trabajadores del Chaco se manifestó frente a la Casa de Gobierno para rechazar lo que califican como una avanzada liberal del gobernador Leandro Zdero sobre los derechos laborales. Cuatro gremios provinciales denunciaron un escenario de desfinanciamiento y asfixia salarial, con recortes que, según confirmaron, implican una reducción de ingresos de entre el 50% y el 90%. Además, advirtieron que la quita de beneficios podría “sembrar un precedente” para profundizar el deterioro de los salarios estatales. La protesta contó con el acompañamiento de organizaciones nacionales como la UTEP y la CCC.

SANTA FE: MUNICIPALES ANUNCIAN UN PARO DE 72 HORAS CON MOVILIZACIONES. La negociación paritaria volvió a fracasar luego de una audiencia entre los representantes de intendentes y delegados comunales y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales –FESTRAM. Los jefes comunales insistieron con una propuesta salarial que había sido rechazada en tres oportunidades por considerarla insuficiente para cerrar la política salarial correspondiente al año 2025.Frente a esta situación, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de los 42 sindicatos adheridos resolvió decretar un paro total de actividades por 72 horas, que se llevará adelante los días jueves 29 y viernes 30 de enero y el lunes 2 de febrero, e incluirá movilizaciones y cortes de ruta el viernes 30, como parte de un plan de acción definido para visibilizar el conflicto en distintos puntos de la provincia.

SEMAFORAZO DE ATE INDEC EN CABA Y DENUNCIA EL AJUSTE SALARIAL DEL GOBIERNO. ATE INDEC convocó a un semaforazo para este martes 27 de enero a las 12, en la esquina de Perú y Avenida de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una jornada de protesta contra la política salarial del Gobierno nacional. Desde la organización señalaron que “sobran razones para expresar la bronca y el repudio” frente al deterioro de los ingresos de las y los trabajadores estatales, y reclamaron un aumento de emergencia del 52%, en una sola cuota, para todo el personal de la Administración Pública Nacional, sin distinción de modalidad de contratación.

ATE CAPITAL SUSPENDIÓ UNA PROTESTA EN PLAZA DE MAYO EN HOMENAJE A BETO PIANELLI. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital resolvió suspender la actividad de protesta que tenía prevista para este jueves en Plaza de Mayo, en señal de duelo y respeto por el fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, histórico dirigente del subte y referente del movimiento obrero y de la CTA. La decisión fue comunicada a través de un mensaje público en el que la organización expresó su “profundo dolor y consternación” por la muerte del secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Desde ATE Capital definieron a Pianelli como un dirigente clave del sindicalismo argentino y un “compañero imprescindible” en las luchas contra la precarización laboral.

CONTENIDOS PUBLICOS ACTIVAN UN PARO DE 24 HORAS POR SALARIOS CONGELADOS Y AJUSTE. A través del SATSAID, trabajadores y trabajadoras de Encuentro, Paka-Paka, DeporTV, Animar y MoCap convocaron a un paro de 24 horas por salarios y contra el vaciamiento de Contenidos Públicos. La medida de fuerza se da en un contexto de fuerte deterioro laboral: los salarios llevan más de doce meses congelados, empujando a muchas familias trabajadoras a una situación de vulnerabilidad económica.

NUEVO ATAQUE DE MILEI AL INTA: EJECUTARÁ 1.300 NUEVOS DESPIDOS Y REMATARÁ LA MITAD DE LAS TIERRAS. Nuevamente Javier Milei emprende contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con la intención de ejecutar 1300 nuevos despidos y, además, rematar la mitad de las tierras del organismo, en un plan inmobiliario que involucra a un empresario amigo del presidente de la Nación. APINTA, la entidad gremial que nuclea a los empleados de la entidad, confirmó la continuidad de los recortes luego de mantener una reunión con el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich y otras autoridades. El plan está fuertemente asociado con la figura de Eduardo Elsztain, el empresario inmobiliario más rico del país (amigo de Milei), que puso a Nicolás Pakgojz (su mano derecha) en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y que ya mandó a medir las tierras del INTA para su remate.

PINAMAR: EL INTENDENTE MACRISTA SUBIÓ LAS TASAS MUNICIPALES UN 66% Y OFRECE 0% DE AUMENTO SALARIAL. La Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) rechazó la insólita postura del Municipio, que propone no recomponer los salarios desde hace más de un año, y confirmó el inicio de un plan de lucha que tendrá como primera medida un paro el domingo 1° de febrero, tras fracasar las negociaciones paritarias con el Ejecutivo local. La situación ya fue notificada al Ministerio de Trabajo en el marco de un reclamo colectivo.

GARRAHAN DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO AHORA RESCINDIÓ 70 CONTRATOS EN LA GUARDIA DEL HOSPITAL. En el marco de la convocatoria al Cabildo Abierto para el próximo miércoles 4 de febrero en el Hospital Garrahan, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) informó que tomó conocimiento de la rescisión de 70 contratos de empleo público temporario en la guardia por decisión del presidente Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Lugones. Sumó esta situación a los reclamos que motivan la convocatoria. La actividad, anunciada a comienzos de esta semana, fue convocada “para organizar de forma unitaria y en la diversidad una fuerte participación el día que se trate en el Senado la Reforma Laboral, de Ley de Glaciares y otras iniciativas del gobierno nacional” y “en defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados”.

INDUSTRIA Y SERVICIOS

LA DENUNCIA POR EXPLOTACIÓN LABORAL QUE AMENAZA CON TERMINAR EN UN PARO PORTUARIO EN TODO EL PAÍS. Un conflicto que derivó en un paro total de actividades en el puerto de Concepción del Uruguay, el cual comenzó este domingo, está a punto de profundizar y escalar a todos los puertos del país, lo que podría derivar en una paralización nacional. El origen de la situación es el accionar de UrcelSA, una empresa de capitales uruguayos, que no reconoce al Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) local como entidad gremial legítima, marginando a los estibadores entrerrianos, quienes se encuentran entre los peores pagos del país en el sector portuario. Las protestas que se están llevando a cabo en Concepción del Uruguay incluyen bloqueos de accesos, manifestaciones en el ingreso al puerto y paralización completa de la operatividad.

MISIONES: DASS, PRODUCTORA DE NIKE EN ARGENTINA, DESPIDE OTROS 43 TRABAJADORES. La empresa brasilera Dass, dedicada a la fabricación de calzado inició una nueva tanda de despidos que profundiza la crisis del sector. Delegados de la Unión de Trabajadores del Calzado (UTICRA) confirmaron que alrededor de 43 operarios recibieron telegramas de despido en la planta ubicada en la ciudad de Eldorado. Hace una década llegó a emplear a más de 1.500 trabajadores, pero en los últimos años atravesó un proceso sostenido de reducción de personal. Actualmente es el único establecimiento del país que produce calzado para Nike, además de otras marcas como Adidas, Umbro, Asics y Fila.

LA PAMPA: EMPRESA CREADORA DE PATY SUSPENDE 450 TRABAJADORES. El Frigorífico Pico, histórico establecimiento pampeano creador de la hamburguesa Paty, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Con una deuda que supera los 30.000 millones de pesos, la empresa resolvió suspender a sus 450 trabajadores tras una fuerte caída de la producción, en un contexto de desplome de las exportaciones de carne y consumo interno en niveles mínimos.

ROSARIO: CIERRA UNA HISTÓRICA FÁBRICA DE COCINAS, DESPIDEN A TODOS SUS TRABAJADORES Y LES OFRECEN SOLAMENTE EL 50 % DE LAS INDEMNIZACIONES. La seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que los propietarios de FornaxSRL no lograron justificar la propuesta de abonar un monto inferior a lo que establece la ley al no probar un escenario de crisis.

CONTROLADORES AÉREOS RATIFICAN MEDIDAS DE FUERZA CON IMPACTO EN LOS VUELOS. El conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) volvió a escalar tras el vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria, sin que se haya alcanzado un acuerdo entre las partes.El Plenario Nacional de delegadas y delegados congresales y de base resolvió ratificar la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, las cuales serán anunciadas oportunamente.

CAMIONEROS DENUNCIA «INFORMALIDAD» Y «EVASIÓN» DE YPF, ACUSANDO «MÁS DE VEINTE MIL DESPIDOS ENCUBIERTOS», CON «COMPLICIDAD DE GOBERNADORES». La Federación de Camioneros (FEDCAM) acusó a la empresa petrolera de capitales nacionales YPF de ¨promover la informalidad y la evasión¨ y la hizo responsable de poner ¨en riesgo miles de puestos de trabajo genuinos, la seguridad, la integridad y la vida de los trabajadores¨, promoviendo ¨la informalidad laboral, a la vez que provocan un severo pasivo ambiental en perjuicio de toda la población de las zonas involucradas.

PILAR: OTRO DIA DE PARO EN LA GRANJA TRES ARROYOS. Los trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos, en la localidad bonaerense de La Lonja, mantienen el paro que realizan desde la semana pasada, tras rechazar una propuesta de la empresa de pagar hasta en cinco cuotas las deudas salariales. La oferta de la empresa fue pagar el aguinaldo en cuatro cuotas y la primera quincena de enero en cinco, terminando de saldar esa deuda recién el viernes 6 de febrero. En tanto, también ofreció pagar en cuotas la segunda quincena de enero, también pagarla, terminando de abonarla el 13 de febrero. El cronograma incluía seguir reprogramando los pagos, todos vencidos, hasta mayo.

SANTIAGO DEL ESTERO: MÁS DE 100 DESPIDOS EN LA TEXTIL COTEMINAS. La principal empresa textil del país, Coteminas, firma brasilera que tiene su planta productiva en La Banda, Santiago del Estero, acaba de despedir a 57 trabajadores que se suman a 56 desvinculaciones a fines de noviembre de 2025. La empresa supo emplear 1200 trabajadores, de los cuales ahora quedan unos 400.

SANTA FE: GENERAL MOTORS CONFIRMÓ NUEVOS PARATES DE PRODUCCIÓN EN 2026. Las paradas periódicas y las desvinculaciones en la planta de General Motors en Alvear profundizan la crisis laboral en el sur santafesino. El impacto más fuerte llega sobre autopartistas, logística, metalúrgicas, transporte y comercios que dependen de la actividad industrial de la región. Este lunes la empresa adelantó que en 2026 mantendrá el esquema de parates periódicos con suspensiones. La situación de General Motors en la localidad santafesina de Alvear continúa generando una fuerte preocupación por su impacto laboral y económico en toda la región. Las paradas periódicas de la producción y las desvinculaciones acumuladas en los últimos años no solo afectan a los trabajadores directos de la planta, sino que provocan un efecto dominó que repercute en múltiples actividades vinculadas a la industria automotriz.

SAN LUIS: TRABAJADORES DE MASTER LAJAS DENUNCIAN VACIAMIENTO Y ABANDONO PATRONAL. Más de 50 familias de la planta puntana de Master Laja, ubicada sobre la Ruta Nacional 7, iniciaron un acampe por tiempo indeterminado ante la falta de pago de salarios y aguinaldo. Los operarios de la firma, con el respaldo de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), dedicados al corte de piedra laja, decidieron bloquear los ingresos a la planta en el Parque Industrial Sur tras detectar maniobras que sugieren un cierre inminente y fraudulento.Acusan a los propietarios de retirar maquinaria y producción de forma clandestina mientras los gerentes se encuentran fuera del país.

REALIZARON APERTURA DE MOLINETES EN LA LÍNEA B POR LA REINCORPORACIÓN DE UNA TRABAJADORA. Este miércoles 28 de enero, desde las 7 y hasta las 8 de la mañana, trabajadores y trabajadoras llevaron adelante una nueva medida de fuerza en la estación Federico Lacroze, como parte de la campaña que vienen desarrollando en reclamo de la reincorporación de Araceli Pintos, despedida por la empresa concesionaria Emova luego de denunciar una situación de acoso por parte de un policía de la Ciudad.

PAPELEROS: SUELDOS REZAGADOS, PARITARIAS SIN AVANCES Y AMENAZA DE PARO TOTAL. Sin éxitos en las conversaciones, el gremio apostó por la pelea en las calles. Por eso activó asambleas en las puertas de fábricas, con el objetivo de presionar a los empresarios. Una de ellas tuvo lugar en los portones de la empresa Samseng ubicada en el parque Industrial de Pilar.La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos (FOEIPCYQ) sigue sin poder cerrar aumentos que recompongan los salarios,denuncia la intransigencia empresaria y la insuficiencia de los aumentos firmados, mientras alerta por el cierre diario de fábricas y convoca a un paro de 24 horas con posible extensión.

MISIONES: PRODUCTORES YERBATEROS AMENAZAN CON FRENAR LA COSECHA Y ALERTAN POR UN POSIBLE DESABASTECIMIENTO. La decisión fue tomada durante una asamblea realizada en Campo Viera, donde los productores resolvieron dar un plazo de 14 días para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) convoque a una reunión y avance en la definición de un precio de referencia que garantice la rentabilidad del sector. De no mediar una respuesta concreta, anunciaron que suspenderán la cosecha por tiempo indeterminado. El reclamo central apunta a la pérdida de herramientas de regulación del INYM. Los productores exigen que el organismo recupere la facultad de fijar precios mínimos para la materia prima, una atribución que consideran clave para equilibrar la cadena yerbatera. Según expresaron, sin un valor de referencia, el mercado quedó librado a una fuerte presión de los grandes compradores.

OTRA TEXTIL CENTENARIA CERRÓ SUS PLANTAS Y DESPIDIÓ A 260 TRABAJADORES. Una textil histórica, de más de 100 años, se convirtió en una nueva víctima de la política de Javier Milei. La empresa Emilio Alal anunció el cierre definitivo de sus plantas de hilados y telas, poniendo fin a una destacada trayectoria industrial, y la medida afecta directamente a 260 trabajadores: alrededor de 240 en Goya, Corrientes, y otros 20 en Villa Ángela, Chaco. A través de un comunicado oficial, la pyme fundada en 1914 atribuyó la decisión al “actual contexto económico y comercial adverso”, destacando como factor clave la apertura indiscriminada de importaciones.

CÓRDOBA: MÁS DE 20 DESPIDOS EN WEG, PYME METALÚRGICA. Una pyme metalúrgica con base en la provincia de Córdoba volvió a reducir su plantel de trabajadores en un contexto adverso para la industria nacional. Se trata de la firma Weg, dedicada a la producción de motores para lavarropas, secarropas y otros electrodomésticos, que en las últimas horas despidió a más de una veintena de empleados.

PARO DE COLECTIVOS: «NO HAY NADA FIRMADO», ADVIERTE LA UTA TRAS VERSIONES DE ACUERDO SALARIAL. Las negociaciones paritarias entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúan en instancia definitoria, en medio de versiones que dan cuenta de un principio de acuerdo verbal destinado a evitar una medida de fuerza. El gremio insiste en que cualquier entendimiento requiere firma y homologación formal

ROSARIO: ALERTA POR AMENAZA DE CIERRES EN EL BANCO SANTANDER. La delegación Rosario de la Asociación Bancaria expresó su preocupación por la decisión del Banco Santander de cerrar sucursales en todo el país y en ese marco se espera que en la zona sur de la provincia de Santa Fe dejen de funcionar dos filiales en el Gran Rosario. Advirtieron que la intención de Santander “es cerrar 36 sucursales a nivel país, dos de las cuales pertenecen a la seccional Rosario. Por lo tanto, los afiliados se declararon en estado de alerta y movilización en defensa de los puestos de trabajo en esas dos sucursales.

REPRESIÓN

TUCUMÁN: TRABAJADORES ESCRACHARON A DIRECTIVOS DEL BANCO PATAGONIA. El eje de la protesta se centró en la figura de Carlos Daniel Ferreyra, gerente de Desarrollo Humano y Clima Organizacional, a quien los trabajadores señalaron a través de panfletos como responsable directo de prácticas abusivas en la entidad. Los volantes, que circularon masivamente, lo tildan de “sicario de empresarios extranjeros inescrupulosos” y lo acusan de “explotar, marcar, dejar en la calle a trabajadores y usar a policías para reprimir”. La volanteada llegó como respuesta a la escalada de violencia que tuvo su punto más crítico el pasado 5 de diciembre. En aquella oportunidad, una manifestación pacífica frente a la sucursal del Banco Patagonia en la ciudad de Concepción terminó en una «brutal y desmedida represión» por parte de efectivos de Infantería.

REPRESIÓN EN EL PUERTO DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY: FEMPINRA REPUDIÓ LA VIOLENCIA CONTRA LOS TRABAJADORES. La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA) manifestó su fuerte repudio a la represión policial que sufrieron los trabajadores del Puerto de Concepción del Uruguay por parte de la fuerza pública, al tiempo que rechazó las versiones que le atribuyen un supuesto respaldo a esos hechos. A través de un comunicado, la entidad dejó en claro que deslegitima “sin vueltas el accionar de las fuerzas de seguridad” y recordó que se constituyó como “punta de lanza de la resistencia durante los gobiernos de corte neoliberal a la avanzada contra los convenios colectivos y aclaró que la organización no avala el uso de la violencia contra los trabajadores.

LUSTRAMAX: FLORENCIA ARIETTO Y EL MOVIMIENTO ANTIBLOQUEOS ACTÚAN COMO UNA BANDA PARAESTATAL CONTRA LOS TRABAJADORES. El conflicto de la empresa Lustramax, que produce y distribuye artículos de limpieza, se convirtió en una radiografía inquietante de cómo operan hoy ciertos sectores del poder empresario en la Argentina de Milei. Despidos masivos sin causa, persecución a delegados sindicales y violaciones abiertas a la conciliación obligatoria se combinaron con algo todavía más grave: la intervención ilegal de Gendarmería Nacional en una asamblea obrera y la aparición de un entramado paraestatal que articula intereses privados con el aparato represivo del Estado. También la Policía Bonaerense se hizo presente numerosas veces en la planta, de forma provocadora. Como antes Lácteos Vidal o Fademi –denuncia LaIzquierdaDiario- se confirma un modus operandi gravísimo e ilegal por parte de la empresa y la abogada Florencia Arietto como principal organizadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB). Conexiones con el Ministerio de Seguridad y Patricia Bullrich, su poder de lobby y su oscuro financiamiento.

VUELVEN A LA CARGA CONTRA LOS JUBILADOS EN LA MARCHA DE LOS MIÉRCOLES. La escena es tan rutinaria que ya ni causa espanto. Este miércoles los manifestantes eran pocos, no estaban cortando la calle y se supone que ya no rige el protocolo antiprotestas, declarado nulo por el Poder Judicial. Sólo querían hacer un ‘semaforazo’, sin molestar, extender un cartel recordando que aún existen y merecen vivir con dignidad. Pero la nueva Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también quiso recordar que ellos también existen y mandó a la Policía Federal Argentina a reprimir este miércoles como todos los miércoles. A la patética imagen de los uniformados empujando con sus escudos a un pequeño grupo de ancianos se sumó la curiosidad de que la primera línea no contaba con sus placas identificatorias. Quizás para que no volviera a ocurrir la rápida identificación que tuvo el Subcomisario Pablo Fernando Naselli tras golpear a un discapacitado el pasado 21 de enero.

REFORMA LABORAL

ESTATALES RESOLVIERON UN PARO GENERAL PARA EL DÍA QUE SE TRATE LA REFORMA LABORAL Y EVALÚAN ANTICIPAR MEDIDAS EN LAS PROVINCIAS. El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE resolvió realizar un Paro General con movilización el día que se trate la reforma laboral en el Senado y además evalúa anticipar medidas de fuerza en los primeros días de febrero en las provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto del oficialismo. El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, adelantó que seguramente expresarán ese mandato en la reunión que mantendrán mañana en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con sindicatos de la CGT.

NACIÓ EL FRENTE DE SINDICATOS UNIDOS CONTRA LA REFORMA LABORAL: MOVILIZACIONES EN CÓRDOBA Y ROSARIO. Se formó una nueva confluencia de sindicatos para enfrentar la reforma laboral. En la tarde de este miércoles, un grupo de 50 sindicatos que militan en la CGT y las CTAs (de los Trabajadores y Autónoma) definieron un plan de lucha conjunto contra el proyecto de reforma laboral del gobierno nacional. El mismo incluye una movilización a la capital de Córdoba el jueves 5 de febrero y otra en la ciudad de Rosario el martes 10. En la sede de la UOM, además del anfitrión participaron ATE, los Aceiteros y los pilotos de APLA. Las marchas serán antes del debate en el Senado.

MESA COORDINADORA CONVOCA ENCUENTRO EN APOYO A LUSTRAMAX Y PARA VOTAR PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA REFORMA LABORAL. Será este sábado desde las 16 hs. La Mesa de Coordinación Obrera de Zona Norte votó una propuesta unitaria y convocatoria, tras acordarlo en una reunión donde participaron delegaciones de Ilva, Praxair, Lustramax, Suteba Tigre, Inti, FF.CC. Mitre, Secco, Georgalos y Mondelez (Ag. Bordo), CAT, Rioplatense, FOL, Bachilleratos Populares, Colectivo Reagrupando,. Realizará un encuentro abierto en las puertas de Lustramax para organizar las acciones contra la reforma laboral.

EL GARRAHAN CONVOCA A UN CABILDO ABIERTO EN RECHAZO A LA REFORMA LABORAL Y EN DEFENSA DE LOS 44 TRABAJADORES SUMARIADOS. El objetivo es organizar la movilización para el día en que el Senado sesione y trate la reforma laboral y los cambios a la Ley de Glaciares. La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) convocó a un Cabildo Abierto para el miércoles 4 de febrero en el Hospital Garrahan para organizar “de forma unitaria” la movilización contra la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares que el Gobierno intentará aprobar en el Senado. La reunión abierta tendrá lugar el próximo miércoles a las 16 y también tendrá como propósito expresar la “defensa de los 44 trabajadores del hospital sumariados”.

FRENTE SINDICAL CONTRA LA REFORMA LABORAL SUMA APOYOS: «QUE LOS GOBERNADORES NO CAMBIEN DERECHOS POR CORDÓN CUNETA» El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, conducido por el Capitán Mariano Moreno, apoya y participará de las movilizaciones convocadas por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10 de febrero, junto a gremios de la CGT y las dos CTA, para rechazar el proyecto y presionar a los gobernadores provinciales.

ECONOMIA POPULAR

EMERGENCIA EN BARRIOS POPULARES: PRESENTAN UN INFORME QUE EXPONE EL IMPACTO DEL AJUSTE. Organizaciones sociales, con la Corriente Clasista y Combativa (CCC) a la cabeza, presentaron este martes 27 de enero, los resultados del Informe y Relevamiento Nutricional Socio Sanitario realizado durante 2025 en barrios periféricos de la ciudad de La Plata. Se trata de un trabajo que expone con crudeza el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores populares y, en particular, de las niñeces y los adultos mayores.

EL SALARIO MÍNIMO EN 2025 ALCANZÓ PARA ALIMENTARSE APENAS DOS SEMANAS AL MES. En cuatro años, el costo de la Canasta Básica Alimentaria se multiplicó más de 17 veces y el salario mínimo perdió capacidad para cubrir la alimentación básica durante todo el mes: en 2025 alcanza para casi 13 días menos que en 2021, según datos de la Fundación Colsecor.

ROSARIO: CONDUCTORES DE UBER DENUNCIAN CAÍDA DE INGRESOS Y CONVOCAN A UN PARO. Choferes rosarinos que trabajan para la plataforma Uber anunciaron un paro de actividades para este martes, en reclamo de una actualización de tarifas que no acompaña el aumento del costo de vida ni de los gastos operativos. Detrás de la protesta aparece un fenómeno cada vez más marcado: el crecimiento sostenido de la cantidad de conductores disponibles, que amplía la oferta y empuja hacia abajo lo que la empresa paga por cada viaje. Según referentes del reclamo, unos 200 choferes planean adherir a la medida, que en muchos casos se extenderá durante toda la jornada.

AMBIENTE

INCENDIANDO Y ALAMBRANDO LA PATAGONIA: 1.300 FAMILIAS SON PROPIETARIAS DEL 70% DE LAS TIERRAS PRODUCTIVAS Y CONCENTRAN 33 MILLONES DE HECTÁREAS. Los devastadores incendios forestales que, como describió Orlando Carriqueo -miembro del LofElelQuimun y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche-, son instrumentos del desplazamiento de los habitantes: “El fuego siempre ha sido un elemento que ha utilizado el Estado y el Ejército para correr a las familias. Y acá lo grave es que no es solo el contra la población mapuche, sino contra pequeños productores, gente que no es mapuche, pero que vive en el territorio”.En la región patagónica la extranjerización de la tierra no es el único problema, la concentración de millones de hectáreas en manos de unas pocas familias se acopla como una problemática adicional en un país donde los sectores más empobrecidos no tienen acceso a la tierra y los campesinos junto a los pueblos originarios son desplazados. Una investigación de El Extremo Sur determinó -en base a la información oficial del Censo Nacional Agropecuario y el Registro de Tierras- que la totalidad de la Patagonia tiene una extensión 78,6 millones de hectáreas, de las cuales 46,4 millones (59,1%) son tierras para Explotaciones Agropecuarias (EAP). En las cinco provincias patagónicas 1.302 familias son dueñas 32,7 millones de hectáreas que representan el 41,6% de la totalidad de tierra rural y el 70,4% de las EAP.

INDUSTRICIDIO Y PRECARIZACIÓN: EL GRITO DE ALERTA DE LOS GREMIOS ANTE EL AVANCE CONTRA LOS DERECHOS LABORALES

Ganaron! Cierran minera de litio en Córdoba. La Justicia le dio la razón a los vecinos