LCV

El día que quemaron los viñedos

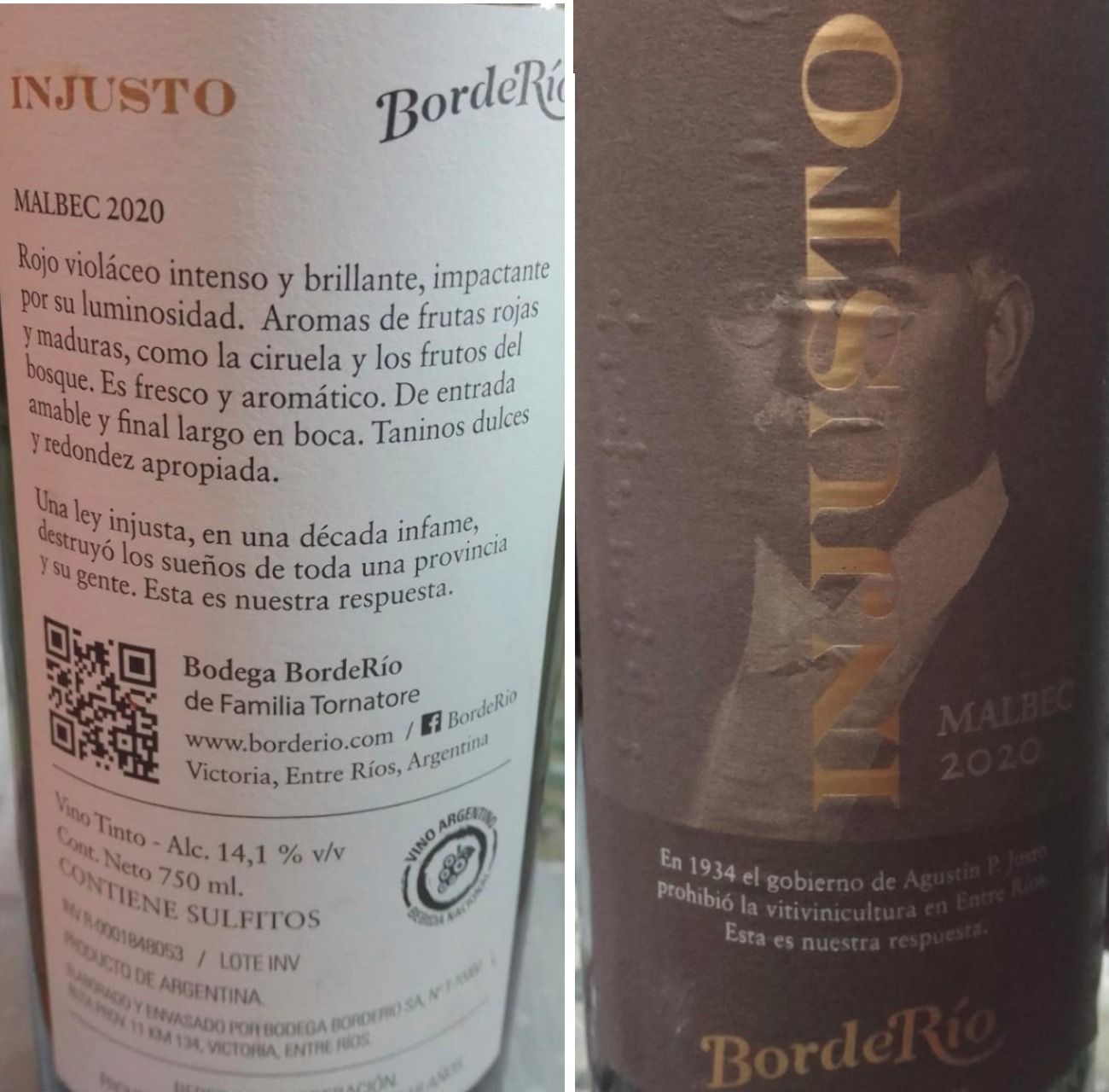

Llegó a mis manos un vino Malbec con nombre inquietante: “El Injusto” y una etiqueta en donde puede verse casi una gigantografía que cubre la mayor parte de la botella con la foto de Agustín Pedro Justo, ex presidente de la Nación entre 1932 y 1938, sí en la famosa década infame. Debajo, una breve explicación dice: “En 1934, Agustín P. Justo prohibió la vitivinicultura en Entre Ríos. Esta es nuestra respuesta”

Exquisita revancha histórica de la familia Tornatore, de Victoria, dueña de la bodega Borde Río. Porfiados los Tornatore, no quisieron que a nadie se le escapara la razón de su amor por las vides junto a su orgullo entrerriano, en el revés de la etiqueta insisten: “Una ley injusta, en una década infame, destruyó los sueños de toda una provincia y su gente. Esta es nuestra respuesta“.

La ley injusta de Justo, fue tomada como una verdadera traición, resulta que el ex presidente había nacido en Concepción del Uruguay, así que quitarle esa tradición a sus propios paisanos era una ofensa inconcebible.

Y si de Concepción del Uruguay se trata, no pude menos que pensar en nuestro amigo, Américo Schwarztman filósofo, viñetista, periodista y sobre todo, entrerriano a morir, para que me contara un poco más. Y me contó.

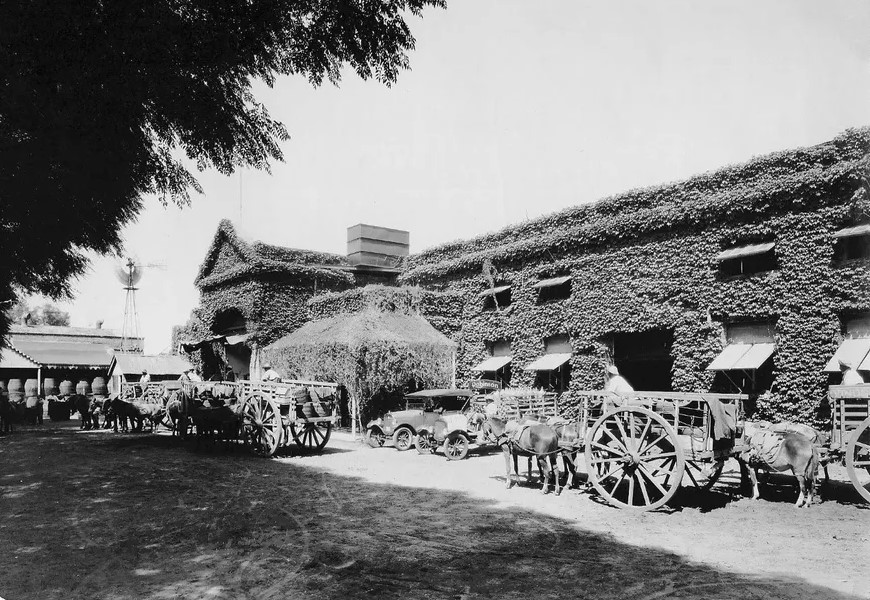

A mediados del siglo XIX, es decir, allá por 1850/60 se comienzan a plantar viñedos en la región del río Uruguay. Urquiza fue impulsor, con vides traídas desde Francia. Aunque no fue el único, claro, muchos de los inmigrantes de la Colonia San José habían traído sus uvas. Más de veinte cepas se cultivaban en la región, haciendo florecer una diversidad de vinos y una industria prometedora, que además estaba en manos de numerosos pequeños productores.

Malbec, cabernet, pinot noir, semillón, gamay, chateau margot, sauter y, fundamentalmente “lorda” (una variedad que tiene su propia y apasionante historia, porque el nombre que recibió era el del apodo del vasco “Lorda” Jáuregui, que fue quien la trajo desde los Bajos Pirineos). Esas eran las cepas de los viñedos entrerrianos que suizos, franceses, vascos, italianos y españoles extendieron por los campos de Entre Ríos en emprendimientos que crecían paralelos al río Uruguay.

La industria creciente era tan exitosa que a la Exposición de París de 1889 se llevaron los vinos producidos en Concordia, que recibieron varios premios por su calidad. En 1907 Entre Ríos ocupaba el cuarto lugar en el Centro Nacional de Viñas, con casi cinco mil hectáreas cultivadas, por 30 bodegas radicadas en Colonia San José, Concordia, Victoria y Federación. Tan promisorio era el cultivo que veinte años después, en 1928, las bodegas entrerrianas se habían multiplicado casi por cuatro: ya eran 115.

Claro que no era el único lugar del país que nos regalaba vinos de calidad. Hoy todos conocemos los vinos de Cuyo o de Salta. Nadie dice, es un riquísimo vino entrerriano. Qué pasó? A de la década del 20, los productores de San Juan y Mendoza presionaron para que se creara Junta Reguladora de Vinos, cosa que consiguieron en 1934 gracias a la Ley 12.137 que tenía a su cargo decidir quiénes y cuánto producirían. Créase o no, el gobierno de Justo, el Inusto entrerriano, ordenó un “plan de extirpación de viñedos”, que se llevó adelante durante ese año y el siguiente. El objetivo era establecer a la región de Cuyo como única productora de vinos. Se envió a las tropas nacionales a cumplir con el tremendo decreto, destruyendo los viñedos entrerrianos. Muchos recuerdan el llanto de las familias al ver a las fuerzas federales destruir sus instalaciones y quemar los viñedos.

Esto me lo cuenta don Américo, pero está escrito en distintos libros de historiadores de la provincia como Héctor N. Guionet o Susana Domínguez Soler, no vayan a creer que es puro cuento.

Fue en la década del noventa, cuando una ley promovida por otro entrerriano, Augusto Alasino, la prohibición fue eliminada. Algo bueno tenía que tener el menemismo. Hoy en Entre Ríos florecen nuevas bodegas, aunque todavía no se ha llegado al brillo de aquellas producciones de un siglo atrás.

El 4 de enero de 2018, el diario El Entre Ríos, celebraba la vuelta de los viñedos en la provincia bajo el título: “Como el Ave Fenix, resurgen en suelo entrerriano”. “Actualmente, y poco a poco, buscan resurgir de sus cenizas, apostando más a la “bodega boutique” que a la gran producción masiva. Pero para conocer y dimensionar la realidad de la producción entrerriana, primero hay que hacer un poco de historia, porque es imposible entender este presente sin conocer el pasado.”

La charla con Schwartzman (cuyo apellido nunca lograré escribir bien) tuvo inquietantes derivaciones. Ustedes sabrán que el vino Tannat, es para Uruguay, la cepa estrella, como el Malbec en Argentina. Pues bien, el irreverente de mi amigo – entrerriano hasta la médula- sostiene que la uva del Tannat pasó antes por Entre Ríos.

“El cultivo de Tannat en Uruguay inicia en Salto gracias a un vasco francés oriundo de los Pirineos, llamado Pascual Harriague (por eso durante décadas se le llamaba “vino de Harriague”). Y el que le da esa cepa a Harriague es otro vasco, Juan Jáuregui, apodado “Lorda”, quien a su vez la había atesorado de sus ancestros de los Pirineos y producía ese vino en Concordia (por eso en esa zona el Tannat se llamaba “Lorda”). Se sabe incluso que Lorda le dio alrededor de 16 sarmientos de esa uva a su paisano Harriague. La primera vendimia de Harriague en Salto fue en 1876. Todo esto está documentado y aparece en diferentes libros que tratan la historia de la región Es decir que en el origen del vino más exitoso del Uruguay está un entrerriano. Dicho de paso, en el Uruguay el Dia Nacional del Vino se celebra el 14 de abril, día del nacimiento de Harriague”, nos ilustró Américo.

Y pude corroborar que, en efecto, el Tannat era el vino preferido del rey Luis XVI. Así lo confirma el agrónomo e historiador francés Alexis Peyret, también conocido como Alejo Peyret, en su libro “Una visita a las colonias de la República Argentina” (publicado en Buenos Aires en 1889!). “Parece ser que el monarca tenía debilidad por las uvas de Madiran y había prohibido expresamente a sus servidores robar gajos de esas plantas. Pero un mayordomo habría desobedecido la orden y entregado 14 sarmientos entreverados con los restos de la poda a un tal Jáuregui, que ni lerdo ni perezoso los plantó en la localidad de Iroléguy (Irulegui, en euskera) – “el viñedo más pequeño de Francia y el más grande del País Vasco”– en los Pirineos. El mayordomo desobediente fue sentenciado a 14 años de prisión, uno por cada sarmiento hurtado, pena que no llegó a cumplir porque “lo salvó” la Revolución Francesa. El nieto de Jáuregui, apodado “Lorda”, habría introducido la cepa en Concordia casi 80 años después, en 1861. Y otro vasco francés residente en Uruguay, Pascual Harriague (o Arriaga), habría conseguido que Juan Jáuregui le regalara (o le vendiera) 16 sarmientos de esa “uva diferente”, que luego plantó con éxito en Salto, donde realizó su primera vendimia en 1876.” Como ven, conocemos la historia gracias a buen Peyret que se ocupó de escribirla a poco de ocurrida. La importancia de dejar testimonio, siempre.

En fin, historias de pioneros, traidores y tercos memoriosos.

* Escrita por Laura Giussani Constenla para La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, el 17 de febrero de 2023. Escuchanos todos los lunes de 18 a 20 por larz.com.ar

Internacionales

Italia: esos raros encapuchados nuevos y los desaparecidos del mediterráneo, por Laura Giussani Constenla

Desde hace dos meses que llueve en toda Italia. El invierno acompaña, con el gris del cielo, las grises noticias de los diarios. Hace tiempo que venimos hablando del endurecimiento de las medidas de represión contra manifestantes. Esta semana la península se estremeció por una película que ya tenemos mil veces vista.

Ocurrió en Torino, una marcha de 50.000 personas contra el desalojo de dos históricas sedes comunitarias. Cincuenta mil personas, familias enteras, y en el medio, algunos encapuchados. La policía inició la represión cuando la manifestación se desconcentraba, hubo forcejeos, un chico que iba a ser detenido, una decena de encapuchados que fue en su ayuda, un agente que terminó en el piso y recibió patadas y algún palazo, alguien que grita déjenlo, y la acción finaliza con el policía que queda en el piso mientras otro lo va a socorrer.

Todo esto ocurre mientras se discute una enésima ley de Seguridad que permite la detención por mera ‘sospecha’ de parte de las fuerzas del orden. En la inauguración de los juegos olímpicos invernales de Milán, las escenas se repiten, son miles los que protestan en la calle por la participación del ICE en la seguridad del evento deportivo. De nuevo: refriegas, golpes, represión, palazos. El noticiero de la Rai 1 ya lo denomina “guerrilla urbana”.

Nada demasiado grave si no fuera porque anuncia un retroceso en Italia y el resto de Europa en cuanto a Derechos Humanos. Ya se han visto algunos actos de censura en la fiesta inaugural de donde se le prohibió hacer mención a Gaza a un reconocido cantante de origen árabe, Gadhi.

Lo curioso es que mientras los biempensantes de izquierdas y derechas debatían con fervor sobre los hechos de Torino, reiterados en Milán, una noticia pasaba casi inadvertida: mil personas desaparecían en las aguas del mediterráneo. No fue tapa. Digo mil, se entiende, mil! Y digo ‘desaparecían’ porque no hay nombres, ni cuerpos, ni heridos. Solo otras familias que buscan a quienes embarcaron un funesto día de viento.

Es que el invierno vino también con un ciclón llamado Harry cuya violencia hizo desbarrancar medio pueblo en Sicilia. Algo terrible. Eso sí fue tapa, y todos nos conmovimos con la triste imagen de la desolación de las casas que quedaban al borde del precipicio.

Sin embargo, no eran las únicas víctimas de Harry. La noticia recorrió las redes: mil muertos en el mediterráneo. Poco y nada decían los diarios, mucho menos la televisión. ¿Cómo creerlo? Finalmente encuentro en Vatican News la confirmación. Dice el artículo:

Mil personas podrían haberse perdido en el mar durante el ciclón Harry. Esta es la alarma lanzada por Mediterranea Saving Humans, que describe la mayor tragedia de los últimos años en las rutas del Mediterráneo central. «Los datos que hemos decidido publicar», explica Luca Casarini, fundador de la ONG y coordinador de misiones humanitarias, «son el resultado de los testimonios recopilados por Refugiados en Libia y Túnez, una red que mantiene contacto con numerosos refugiados y sus familias».

Entre el 14 y el 21 de enero, precisamente cuando azotaba la tormenta Hanrry, las autoridades marítimas europeas estimaron que unas 380 personas estaban desaparecidas en el mar. Sin embargo, al contrastar los testimonios de primera mano de quienes presenciaron las salidas con los de las familias de los migrantes, la ONG Mediterranea informa de un balance mucho más dramático. «Desde el 15 de enero», informa Mediterranea, «la presión de las autoridades tunecinas, con redadas y la destrucción de campamentos informales en los alrededores de Sfax, sumada a una relajación de los controles en las playas, ha fomentado numerosas salidas». Según los testimonios de familiares y de quienes se quedaron en tierra por falta de fondos, convoyes enteros nunca regresaron. Finalmente, el ministro de exteriores de Italia, Antonio Tajani, reaccionó y dijo: «Los traficantes de personas son criminales asesinos. No se envía un barco a un mar tempestuoso sabiendo que los está enviando a una muerte segura».

Caramba, como si fuera una novedad, como si Italia no hubiese cerrado sus puertos a los migrantes desesperados y perseguido a las asociaciones humanitarias que iban en su rescate. Como si Italia no hubiese firmado un tratado con Túnez para blindar sus fronteras a quien buscara un futuro en Europa arriesgando si fuera necesario la vida. Luca Casarini, el responsable de la ONG que dio el alerta respondió:

«El problema es que se sabe poco o nada sobre lo que está sucediendo en medio del Mediterráneo. «Estamos presenciando una masacre continua que dura más de diez años. Esto significa que esta situación se está abordando solo como una emergencia, mientras que para evitar más muertes, se deben implementar medidas de socorro sistemáticamente».

¿De qué seguridad hablan cuando hablan de seguridad? De la seguridad del propio jardín, como en el Jardín de los Finzi Contini.

Invierno difícil el italiano, pero, cada tanto sale el sol. Esta vez, alumbraron la historia nuevamente los trabajadores del puerto.

El 6 de febrero, hace un par de días, se realizó una huelga internacional histórica en 25 puertos del Mediterráneo bajo la consigna “No trabajamos para la guerra”. Barcos dirigidos a Israel fueron bloqueados en puertos de Italia, Grecia, Euskal Herria, Turquía y Marruecos. El efecto fue especialmente notorio en Italia, donde puertos clave como Génova, Livorno y Rávena donde varios buques de la naviera ZIM no pudieron amarrar. La ZIM Virginia, un barquito cargado de armas permaneció fondeada frente a Livorno; la ZIM New Zealand y la ZIM Australia no pudieron atracar en Génova y Rávena, respectivamente. Otro buque, el MSC Eagle III con destino a la Palestina ocupada por el Estado de Israel, tuvo que desviar su ruta. Portuarios genoveses afirmaron humildemente: “Hay momentos en la historia en los que la clase obrera, en este caso los trabajadores portuarios, debe entrar en el campo de juego y debe reequilibrar un poco las cosas. Estamos intentándolo”.

LCV

Planeta Giussani/¿Qué hacer para salir de éste infierno? Italia debate

Esta semana se reunieron en Boloña más de 2000 personas -referentes sociales, gremiales, de ongs- y otras 3.000 que estuvieron presentes por streaming. La Asamblea setuvo convocada por una red llamada Convergenza Sociale ‘No Kings – Contro i Re e le loro Guerre’ (Contra el Rey y sus Guerras), y superó ampliamente las expectativas logrando reunir militantes de distintas tendencias bajo un objetivo común. Fueron dos días de debate intenso, con 160 intervenciones.

En un comunicado de prensa final dicen: “Hoy abrimos juntos un espacio político nuevo que rompe con un mundo viejo que desde Minneapolis a Iran, con tal de conservar el poder, asesina y reprime. Lo hemos logrado de manera transversal, con pluralidad, desde los espacios sociales perseguidos por el gobierno de Meloni a las asociaciones católicas, desde los sindicatos a las ongs, incluso a los partidos políticos. No retrocederemos y en las próximas semanas iremos por Italia y Europa con un calendario de acciones nacional e internacional, Roma, Nápoles, Turín, pero también Berlín, Zagabria y Bruselas, por un paro general europeo”.

El desafío es lograr un espectro amplio con objetivos claros. “Tenemos por delante una discusión profunda”, comienza diciendo Christopher Ceresi dirigente de las comunas sociales de Boloña. “Para simplificarla hemos encontrado tres terrenos de convergencia”, explica.

El primero, pelear contra el decreto de seguridad de Meloni y compañía. Firmado el año pasado, la medida incorpora la lucha contra el ‘terrorismo’ y abre las puertas a la represión aumentando penas a quienes ocupen viviendas o corten calles. “Asistimos a la naturalización de prácticas autoritarias”, Laura Renzi di Amnesty international.

El segundo punto en común es el total rechazo a la guerra y al rearme. Alguien agrega: “Estamos frente al surgimiento de una economía del genocidio. El capitalismo superó los límites de la democracia, por eso la ley del más fuerte se impone al derecho internacional”.

Il tercero habla del derecho a un ingreso digno y una vivienda. Días atrás fueron violentamente desalojados espacios ocupados hace años que tenían un rol social fundamental en la comunidad.

La primera acción en común será el próximo 28 marzo en Roma en coincidencia con la marcha de los movimientos sociales de Londres contra la derecha, cuyo lema Together’. La fecha fue decidida en la Asamblea Nacional de Bologna del 24 y 25 de enero, denominada “Rey o Libertad”. El 1 de marzo habrá un encuentro similar para combinar los detalles de la convocatoria. Se está llamando a participar a artistas y personalidades de la cultura para un concierto de cierre de la movida.

Frente a un panorama que nos conduce a un fin inexorable, el mundo se pregunta qué hacer.

Imposible que no venga a la memoria aquel escrito de Lenín de 1901 titulado, justamente:

¿Qué hacer? Preguntas candentes de nuestro movimiento. Por entonces, la respuesta fue: Los marxistas deben formar un partido político de vanguardia para poder difundir los ideales políticos del marxismo. Para Lenín, la base de la estrategia revolucionaria marxista no puede ser otra que el estudio teórico.

El tema es qué hacer cuando todas las teorías- sobre todo las que imaginaban una vanguardia iluminada que nos llevó a más de una catástrofe- terminaron en el tacho de la basura.

Recurramos a un teórico contemporáneo, nuestro italianísimo Bifo Berardi, uno de los representante del laboratorio filosófico en el que se convirtió Italia en los últimos años:

Dice Berardi: En 1957 el psicólogo Leo Festinger habló de disonancia cognitiva para definir la dolorosa y frustrante contradicción entre la realidad y las categorías de que disponemos para interpretarla y guiar nuestra acción. La disonancia cognitiva es el modo de definir la condición de quienes hoy siguen creyendo que todavía existen las normas éticas y jurídicas, que definían la democracia y el derecho internacional. Es cierto que todavía están escritas en algún papel, pero se trata solo de ilusiones que nos impiden tomar conciencia de lo que nos está sucediendo. En Estados Unidos, el racismo sistémico se ha convertido en una guerra de agresión contra la sociedad. Los Black Panthers vuelven a tomar las armas y mientras tanto se perfila una situación en la que las autoridades locales se oponen mediante la fuerza al uso de la fuerza por parte de las brigadas de la ICE. En Minnesota, el procesamiento del gobernador Tim Walz marca el inicio de un enfrentamiento entre poderes, que técnicamente puede definirse como guerra civil. Una cosa que debemos recordar es que el fascismo no se agota sin guerra: el fascismo de hecho provoca crisis, colapsos, precipicios de violencia y miseria, pero todos estos procesos lo alimentan. Solo la guerra y la destrucción pueden agotar sus energías, como ocurrió en el siglo pasado…

La ofensiva que el gobierno estadounidense ha lanzado contra Groenlandia tiene un carácter definitivo. La OTAN es un perro muerto, pero es un perro superarmado. Europa será probablemente (como lo fue en el pasado) el campo decisivo de la contienda. Pero si entonces las potencias europeas en conflicto eran los principales actores, hoy la Unión se verá arrastrada a una guerra que no ha previsto, que no ha elegido y que no puede ganar. La guerra que se prepara en Europa difícilmente será una guerra convencional.

Toda persona dotada de pensamiento y sentimiento se pregunta hoy: ¿qué podemos hacer para salir de este infierno? Muchos responderían: no nos queda más remedio que retomar el camino de la revolución. Pero luego se preguntarán: ¿cómo podemos hacer lo que tenemos que hacer? La respuesta no puede ser la que habríamos dado hace cincuenta o cien años. En el siglo pasado, la revolución fue en algunos casos el antídoto eficaz contra la guerra. En otros casos (más frecuentes) fue la consecuencia de la guerra. Pero, ¿existe todavía la posibilidad de pensar y hacer la revolución?

Ambiente

Acuerdo Mercosur-UE: la hipocresía ambiental europea, por Laura Giussani Constenla

El recién firmado acuerdo entre los países del Mercosur y la Unión Europea echa luz sobre la desigualdad en políticas ambientales. Mientras en Europa los productores rurales ocupan las calles con sus tractores en protesta contra el ingreso de productos agroalimentarios sin impuestos desde Latinoamérica en Argentina se festeja por un mercado que se amplía para la explotación de materia prima. Razones no les faltan a los franceses, españoles, belgas, alemanes y demás trabajadores de la tierra de occidente para estar preocupados. El descontrol de uso de agroquímicos, más allá de la incorporación de nuevas disposiciones, los pone en una situación desventajosa ¿Por qué la Unión Europea lo firmó? Porque, a cambio, ellos exportaran, sin tener que pagar altas tasas, toda la infraestructura agroindustrial, tractores, automóviles, etc. ¿Por qué lo firmó el Mercosur? Porque apoya un modelo extractivista de intercambio de materias primas por productos manufacturados.

En esta columna, reflexionamos sobre el tema ambiental. Mientras en Europa son extremadamente cuidadosos en separar la basura en distintos tachos para su reciclaje, nada hacen para disminuir el consumo de cosas innecesaria que repletan los prolijos tachos de plásticos y metales.

Es verdad que Italia pone límites más adecuados al uso de pesticidas pero no prohibe que sus ciudadanos lo hagan en otros países. No sólo exportan maquinaria, también exportan ‘inversores’ que serán los que más ganen con la producción agrícola violando alegremente las leyes de sus países de origen que le compraran toneladas de madera y granos si pagar impuestos. Un negocio redondo para todos, menos para los trabajadores de ambos lados del océano.

Un ejemplo es el italiano Benetton, quien debe ir a Argentina para hacer lo que en su país está prohibido. La deforestación de la flora autóctona en Chubut para reemplazarla por pinos agroindustriales es una de las mayores tragedias de la Patagonia que en este momento está ardiendo. Lo mismo ocurre con la minería o las llamadas ‘tierras ricas’. La devastación está permitida en Europa pero fuera de sus fronteras.

En torno a estos temas gira el Planeta Giussani de este 19 de enero de 2026.

“Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta”, Eppur si muove! del 16 al 21F, por Alberto Nadra

Hugo “Cachorro” Godoy: “Paramos y movilizamos para frenar una reforma que nos devuelve al siglo XIX”