Libros y alpargatas

Cazadores de luces y de sombras, Laura Giussani Constenla, Edhasa, 2007

Fragmento del libro:

Fue Vietnam en mayo, y en mayo fue París, y hubo otro mayo un año después, mayo en el sur, mes tumultuoso y seductor, sol pleno, aire fresco, tiempo de siembras; otoño de tibios días y fuertes aguaceros, grises plomizos o cielos azules, mes de contrastes y transiciones. Primero fue un nombre, Juan José Cabral, que estalló en todo el país. Pintadas en los muros, agitación en los claustros, lágrimas en las esquinas.

El 15 de mayo del 69 una manifestación estudiantil que marchaba por las calles de Corrientes en contra de la privatización del comedor universitario fue reprimida con ferocidad. Ametrallaron a mansalva, las balas cayeron sobre una multitud de estudiantes indefensos. Dos de ellos recibieron balazos en los brazos y uno en la cabeza. Un día después Cabral, el del tiro en la cabeza, moría. Los jóvenes del país, en el norte o en el sur, supieron que esa bala estaba destinada a ellos. Muerto en medio de un tumulto, de manera casual, Juan José Cabral se convirtió en estandarte; tomaron su vida y la echaron a andar, con potencia, sin límites. Asambleas espontáneas, discusiones, debates, acción. El país se estremecía por una muerte absurda, excesiva, incomprensible. ¿El comedor universitario valía una vida? En Resistencia, los estudiantes secundarios proclamaban en asambleas la toma de todos los colegios. Un rector llamó a la policía y en quince minutos se montó la escena que habría de tornarse habitual en toda manifestación: balas, gases, tanques, metralla de un lado, contra palos y hondas del otro.

El 15 de mayo del 69 una manifestación estudiantil que marchaba por las calles de Corrientes en contra de la privatización del comedor universitario fue reprimida con ferocidad. Ametrallaron a mansalva, las balas cayeron sobre una multitud de estudiantes indefensos. Dos de ellos recibieron balazos en los brazos y uno en la cabeza. Un día después Cabral, el del tiro en la cabeza, moría. Los jóvenes del país, en el norte o en el sur, supieron que esa bala estaba destinada a ellos. Muerto en medio de un tumulto, de manera casual, Juan José Cabral se convirtió en estandarte; tomaron su vida y la echaron a andar, con potencia, sin límites. Asambleas espontáneas, discusiones, debates, acción. El país se estremecía por una muerte absurda, excesiva, incomprensible. ¿El comedor universitario valía una vida? En Resistencia, los estudiantes secundarios proclamaban en asambleas la toma de todos los colegios. Un rector llamó a la policía y en quince minutos se montó la escena que habría de tornarse habitual en toda manifestación: balas, gases, tanques, metralla de un lado, contra palos y hondas del otro.

En cada pueblo, en cada ciudad, fábrica, escuela o universidad, surgían improvisados combatientes de la sublevación. Ya no importaba cómo había empezado, ahora el objetivo era uno solo: fuera la dictadura. Por entonces gobernaba un general, Juan Carlos Onganía, hombrecito curioso, de aspecto caricaturesco, émulo de Francisco Franco, con quien compartía no sólo ideología sino un enanismo intelectual únicamente comparable con sus estaturas. Había asumido el gobierno en el 66 después de un golpe militar y tenía intención de mantenerse por veinte años en el poder. Al menos así lo afirmaba entre resonantes fanfarrias cada vez que se presentaba la ocasión. A la sombra de sus certezas, crecían diversos movimientos, embriones armados dispuestos a erosionar el poder.

En cada pueblo, en cada ciudad, fábrica, escuela o universidad, surgían improvisados combatientes de la sublevación. Ya no importaba cómo había empezado, ahora el objetivo era uno solo: fuera la dictadura. Por entonces gobernaba un general, Juan Carlos Onganía, hombrecito curioso, de aspecto caricaturesco, émulo de Francisco Franco, con quien compartía no sólo ideología sino un enanismo intelectual únicamente comparable con sus estaturas. Había asumido el gobierno en el 66 después de un golpe militar y tenía intención de mantenerse por veinte años en el poder. Al menos así lo afirmaba entre resonantes fanfarrias cada vez que se presentaba la ocasión. A la sombra de sus certezas, crecían diversos movimientos, embriones armados dispuestos a erosionar el poder.

La muerte de Juan José Cabral encendió la mecha. Los estudiantes cordobeses estaban atrincherados en el Barrio Clínicas, barrio universitario donde realizaban asambleas casi permanentes con la intención de unir su lucha a la de los obreros metalúrgicos que estaban en conflicto, también por una reivindicación puntual, la pretensión del gobierno de terminar con una conquista gremial: el sábado inglés.

El mismo día en que Cabral moría, en Córdoba la ciudad era patrullada por fuerzas militares, fusiles a la vista, infantería en las esquinas, para evitar que los obreros marcharan por la ciudad. Del otro lado del puente los estudiantes del Barrio Clínicas intentaban unirse a ellos y enfrentaban, una vez más, balas, gases, palos, detenciones. Con el correr de los días terminaron por olvidar la causa de todo, el sábado inglés, para dejar en primer plano un solo grito: abajo la dictadura.

El periódico de la CGT de los Argentinos había nacido un año atrás. Dirigido por Ongaro y Walsh, así cubrían el Cordobazo

En Rosario los estudiantes también hacían suyas las calles. A pesar del toque de queda, el estado de emergencia y cuanta denominación se le quisiera dar a la prohibición de asomar las narices, diez mil personas marcharon por el centro de la ciudad. Gases, palos, balas. En desbandada corrieron los manifestantes en busca de reparo. Fue en una de las principales galerías comerciales de la ciudad donde la policía emboscó a un grupo y un oficial le pegó un tiro en la cabeza a Alberto Ramón Bello, estudiante de Ciencias Económicas de veintitrés años. Un nuevo nombre se sumaba al de Cabral. Ahora eran Cabral y Bello. Nombres que resonaban y provocaban cataclismos, indignación, repudio. La violencia policial era algo cotidiano, cualquier recital del recién nacido rock nacional era una ocasión para sufrir la humillación de la violencia. Corridas, fugas, detenciones, gases, infantería. Palo y palo.

El tiro certero contra Bello provocó otra estampida.

En Córdoba rumor corrió de boca en boca. Sin convocatorias una multitud se arrimó simbólicamente a la esquina en la que años antes habían asesinado a otro estudiante: Santiago Pampillón. Gases, palos, balas, corridas, hondazos, detenciones. Muertos sobre muertos, quién sabe cuándo había comenzado todo.

Día a día la organización de los manifestantes crecía; ya sabían lo que les esperaba así que se preparaban para resistir de manera más eficaz. Con naturalidad entraban a formar parte de las prácticas y del vocabulario palabras como: miguelitos, ácido sulfúrico, clorato de potasio, barras de azufre, ravioles, molotov.

En Córdoba los obreros metalúrgicos, liderados por Agustín Tosco y Elpidio Torres, estaban decididos a hacerse oír. Las dos centrales obreras, la CGT y la CGTA, llamaban a un paro general con movilización para el 29 de mayo.

El primer medio nacional en llegar a la ciudad fue Canal 13 con “Telenoche”. Allí enviaron nuevamente a su conductor estrella, Andrés Percivale. Cara de ángel y sonrisa bien dispuesta, Andrés desembarcó en una ciudad sitiada. Calles desiertas por las que sólo pasaban las patrullas policiales, armas a la vista. Los comercios que se animaron a abrir aquella mañana cerraron sus persianas apenas escucharon el silencio atronador que presagiaba la tempestad. No había transportes, apenas algunas motos que merodeaban por ahí sin rumbo fijo. El gobernador había dispuesto un cordón alrededor del centro; en los puntos estratégicos, como los puentes de La Cañada, estaban apostados los caballos de la infantería, carros y tropas. Un dispositivo similar cortaba el paso hacia la zona industrial por donde debían arribar las columnas obreras.

En silencio, los vecinos asistían detrás de sus ventanas al curioso espectáculo de la ciudad donde pequeños grupos de no más de tres personas deambulaban a la espera de alguna señal que indicara el inicio de la acción; se entrecruzaban en las esquinas, intercambiaban información y continuaban su recorrido.

Dos eran los lugares principales adonde Percivale debía dirigir sus cámaras: el Barrio Clínicas y la planta generadora de Villa Rebol, donde Agustín Tosco estaba pronto a partir con su overol obrero y botas de trabajo. A la entrada del barrio universitario un cartel anunciaba: “Barrio Clínicas, territorio liberado de América”. Por sus calles el movimiento era continuo. Desde temprano se dieron cita diversos grupos con carteles enrollados y mochilas al hombro que portaban todo lo necesario para resistir: piedras, hondas, palos, nafta, botellas, pañuelos, limón. Comenzaron a avanzar hacia el centro antes de la hora establecida, eran varias columnas dispuestas a sobrepasar las fuerzas de seguridad que estaban apostadas en los alrededores de los puentes. La primera granada de gas lacrimógeno provocó la reacción. Algunos las tomaban antes de que explotaran y las devolvían con fuerza contra las líneas policiales. Otros se dispersaban o buscaban reparo en los edificios, mientras los más audaces resistían con hondas y piedras. Empezaron las barricadas, cayeron árboles, carteles, tachos de basura y autos, se encendieron fogatas, aparecieron las molotov. Percivale se encontró de pronto en medio del fuego cruzado y corrió hacia algún zaguán para salir de la línea de fuego. Ya no sólo eran gases, sino balas y metrallas que repiqueteaban a su lado. Estallaban vidrios, el humo hacía difícil entender qué estaba ocurriendo, desde las terrazas caían macetas, vasos, piedras; griterío de órdenes improvisadas, la multitud se desconcentraba por momentos pero volvía al rato con más fuerza.

Dos eran los lugares principales adonde Percivale debía dirigir sus cámaras: el Barrio Clínicas y la planta generadora de Villa Rebol, donde Agustín Tosco estaba pronto a partir con su overol obrero y botas de trabajo. A la entrada del barrio universitario un cartel anunciaba: “Barrio Clínicas, territorio liberado de América”. Por sus calles el movimiento era continuo. Desde temprano se dieron cita diversos grupos con carteles enrollados y mochilas al hombro que portaban todo lo necesario para resistir: piedras, hondas, palos, nafta, botellas, pañuelos, limón. Comenzaron a avanzar hacia el centro antes de la hora establecida, eran varias columnas dispuestas a sobrepasar las fuerzas de seguridad que estaban apostadas en los alrededores de los puentes. La primera granada de gas lacrimógeno provocó la reacción. Algunos las tomaban antes de que explotaran y las devolvían con fuerza contra las líneas policiales. Otros se dispersaban o buscaban reparo en los edificios, mientras los más audaces resistían con hondas y piedras. Empezaron las barricadas, cayeron árboles, carteles, tachos de basura y autos, se encendieron fogatas, aparecieron las molotov. Percivale se encontró de pronto en medio del fuego cruzado y corrió hacia algún zaguán para salir de la línea de fuego. Ya no sólo eran gases, sino balas y metrallas que repiqueteaban a su lado. Estallaban vidrios, el humo hacía difícil entender qué estaba ocurriendo, desde las terrazas caían macetas, vasos, piedras; griterío de órdenes improvisadas, la multitud se desconcentraba por momentos pero volvía al rato con más fuerza.

De inmediato partieron periodistas de los diversos medios de la Capital para registrar en primera persona la insurrección popular cordobesa. Hacia allí fue también Enrique Walker, enviado por la revista Gente. Horas duró la resistencia en los distintos puntos de acceso a la ciudad. Miguelitos, rulemanes, palos y molotov contra tanques, fusiles fal y granadas.

Los obreros marchaban con Tosco a la cabeza y un gran cartel que decía “Paro Activo”. Finalmente lograron romper el cordón policial y avanzaron hacia el centro; a su paso cortaban el camino con árboles o autos dados vuelta e incendiados. En uno de los enfrentamientos un obrero de la Ika recibió un disparo en la cabeza. Si hacía falta otra chispa, ésta sumaba al fuego. Con aerosol pintaban en las paredes: “Soldado, no mates a tu hermano”. Fue toda una jornada de resistencia hasta que la policía quedó sin gases ni proyectiles. La ciudad había sido ocupada por la población insurgente.

Los obreros marchaban con Tosco a la cabeza y un gran cartel que decía “Paro Activo”. Finalmente lograron romper el cordón policial y avanzaron hacia el centro; a su paso cortaban el camino con árboles o autos dados vuelta e incendiados. En uno de los enfrentamientos un obrero de la Ika recibió un disparo en la cabeza. Si hacía falta otra chispa, ésta sumaba al fuego. Con aerosol pintaban en las paredes: “Soldado, no mates a tu hermano”. Fue toda una jornada de resistencia hasta que la policía quedó sin gases ni proyectiles. La ciudad había sido ocupada por la población insurgente.

Los muros en Córdoba no hablaban de imaginación ni de surrealismo, no había espacio para la poesía: “Abajo la dictadura”, “Perón vuelve”, “Diez, cien, mil Vietnam”, “Milicos asesinos”, “Cabral presente”, “Perón o muerte”, “Obreros y estudiantes unidos y adelante”.

Córdoba ardía, literalmente. Fogatas en cada esquina alimentadas por eufóricos vecinos, universitarios, metalúrgicos, profesionales, albañiles, comerciantes, bicicleteros, maestros, verduleros, todos actuaban como si supieran hacia dónde iban, no había lugar para el titubeo. Convertidos en soldados de una tropa inexistente, daban muestras de saber comportarse en una situación hasta entonces inimaginable; como si hubiera un mandato, iban al frente. Nadie tenía certeza alguna sobre cuál sería el fin.

Al anochecer, atemorizada por el caos provocado, la CGT decidió que se habían cumplido los objetivos y levantó el paro, mientras el gobierno anunciaba que crearía consejos de guerra y a las cinco de la tarde el ejército entraría en Córdoba. Los obreros de Luz y Fuerza bloquearon los accesos a la ciudad para impedir que entraran los tanques. Más barricadas, postes, carteles, autos, basura y gomas. De manera imprevista eran los dueños de la ciudad, tomaban el Ministerio de Obras Públicas y saqueaban algunas armerías.

Mientras, los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban, los tanques entraban a Córdoba a pesar de las barricadas. Los manifestantes se replegaron al Barrio Clínicas o subieron a los techos de los edificios. A las ocho la ciudad quedó a oscuras… no era difícil para los obreros de Luz y Fuerza boicotear el servicio eléctrico. Desde las azoteas más altas se podían ver las fogatas que iluminaban los distintos barrios. Los tanques recorrían las calles y las molotov seguían cayendo sobre ellos. La imagen era la de una población resistiendo al invasor.

Enrique Walker tomaba nota en una libreta de todo lo que veía: francotiradores paramilitares, vecinos inofensivos convertidos en resistentes, dirigentes gremiales que con voz mesurada y cálida tonada cordobesa le explicaban las razones del descontento. Exigimos que se respete la voluntad del pueblo, exigimos que el gobierno sea elegido por las mayorías, sin persecuciones para con las ideas y doctrinas de ningún argentino; exigimos aumento de salarios; que se defienda nuestro patrimonio nacional saqueado por monopolios extranjeros. Exigimos creación de nuevas fuentes de trabajo, la reincorporación de los cesantes y el levantamiento de las sanciones por haber hecho uso del derecho constitucional de huelga. Exigimos una universidad abierta a las posibilidades de los hijos de los trabajadores y consustanciada con los intereses del país.

Continuaba garabateando en su libreta todo lo que veía y oía mientras le ordenaba al fotógrafo que retratara a los militares que apuntaban a la cabeza de civiles desarmados. La radio informaba que había orden de tirar a matar; en silencio y a oscuras, escondidos en pensiones y departamentos, los manifestantes escuchaban las novedades y se preguntaban qué hacer.

El 30 de mayo el ejército entró a la sede de Luz y Fuerza y detuvo a sus dirigentes, entre ellos, Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. Poco a poco el gobierno controlaba la situación: lograba entrar al mismo Barrio Clínicas, desarmaba barricadas y se llevaba presos a los más sospechosos. La resistencia duró hasta la noche del 30 de mayo. En el medio quedó un tendal de decenas de muertos, ya sin nombre ni cifras precisas.

***************

Fue el fin de Onganía, el pequeño dictador que quiso perpetuarse como el generalísimo Franco. Vinieron otros generales. Hubo que soportar cuatro años más hasta que finalmente -en otro mayo- asumiera un gobierno votado por el pueblo.

Pero esa ya es otra historia. O no.

Archivo

Anticipo de “Papeles Quemados”, último libro de Ricardo Ragendorfer

Para los amantes de nuestra sección de Archivos LCV, llegó el libro que estaban esperando. “Papeles Quemados”, publicado este mes por editorial Planeta, rescata las crónicas que Ricardo Ragendorfer escribió para Télam entre 2021 y 2023 y que sufrieron los efectos destructores que impuso la “batalla cultural” iniciada por Javier Milei en 2024. Algunas de ellas ya fueron ‘resucitadas’ por La Columna Vertebral en esta misma sección. Un material valioso que pretende vencer la censura ocurrida luego del cierre de la Agencia Nacional de Noticias que inhabilitó su plataforma y ya no fue posible acceder a la cablera de fotos y notas y tampoco a su valioso archivo. “Papeles Quemados”, historias escritas con la inconfundible pluma de Ragendorfer que entrelazan datos curiosos sobre protagonistas del dos siglos de historia, ya sean famosos del poder, del mundo artístico y también seres anónimos. Allí se entrelazan crónicas que van de San Martín, a Capablanca pasando por el Che Guevara o Ringo Bonavena.

A modo de anticipo, LCV comparte hoy una de estas joyas: “Romance de la muerte de Juan Lavalle”.

Romance de la muerte de Juan Lavalle

Su nombre completo era Juan Galo de Lavalle. Y en 1814, siendo teniente de las tropas del Directorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata combatió al general José Gervasio Artigas durante el segundo Sitio de Montevideo. Ese fue su bautismo de fuego.

A partir de entonces, su carrera militar y política fue ascendente.

En 1828 derrocó al gobernador de Buenos Aires, Manuel Dorrego, antes de vencerlo en la batalla de Navarro y ordenar su fusilamiento.

En aquel entonces, Juan Bautista Alberdi, un muchacho de de apenas 18 años, seguía con suma atención el desarrollo de los acontecimientos.

Se trataba de un ávido lector de Montesquieu. Y para canalizar su visión del mundo, se identificaba con la causa unitaria.

Una década después, durante una mañana otoñal, marchó al exilio. Y ya en el bote que lo arrimaba al bergantín a punto de zarpar hacia Montevideo, se permitió un gesto cargado de teatralidad: arrojar al agua la divisa punzó que el régimen rosista hacía usar a los ciudadanos.

Entre las múltiples ocupaciones que desplegó en esa ciudad resalta la de secretario del general Juan Lavalle, quien estaba sumido en los preparativos de su ofensiva bélica contra Juan Manuel de Rosas.

Alberdi se sentía un espectador privilegiado de la Historia.

Pero el vínculo entre ellos fue difícil, dado el pésimo talante del militar y su tozudez política. En resumen, la simpatía de Alberdi por el ideario de la Revolución Francesa chocaba con las fantasías napoleónicas de Lavalle. De modo que ese lazo laboral no fue duradero.

Aún así, el 2 de junio del año siguiente Alberdi acudió a la Puerta de la Ciudadela para ver a Lavalle partir hacia la isla Martín García al frente del Ejército Libertador, una fuerza de casi tres mil hombres que batallaría contra los federales. Fue la última imagen del general que él se llevó a los ojos.

Disparos al amanecer

Lo cierto es que Lavalle creía estar bendecido por la Providencia. Semejante pálpito se derrumbó como un castillo de naipes al ser derrotado, dos años más tarde, por el general Manuel Uribe en la batalla de Faimallá, en Tucumán.

A partir de entonces inició una larga marcha hacia la nada. Únicamente conservaba doscientos hombres extenuados. Su propia estampa alta y rubia lucía declinada. Poco quedaba del héroe de Ituzaingó, Riobamba y Maipú. Frágil de salud y remordido por el fusilamiento de Dorrego, el general estaba por cumplir 44 años cuando se acercó con su milicia a San Salvador de Jujuy. Corría el 8 de octubre de 1841.

Esa noche de cielo encapotado la tropa quedó acampada en las afueras de la ciudad al mando del coronel Juan Esteban Pedernera.

Lavalle avanzo hacia el casco urbano para pernoctar bajo algún techo, a sabiendas de que la autoridad unitaria había puesto los pies en polvorosa. Lo acompañaban su edecán, Pedro Lacasa, el secretario civil, Félix Frías, dos oficiales y ocho soldados. Allí también estaba Damasita Boedo, su soldadera, una despampanante pelirroja que encubría sus curvas con ropaje varonil.

San Salvador era la viva imagen de la desolación y el presagio. Lavalle y los suyos encontraron refugio en el viejo caserón de la familia Zerranuza, abandonado unos días antes por el delegado unitario, Elías Bedoya, ahora en desaforada fuga.

El general y Damasita se instalaron en el dormitorio que enfrentaba al segundo patio. Frías y Lacasa, en una habitación pegada al zaguán. Otra fue ocupada por los dos oficiales. Y los soldados se tendieron en el primer patio. Menos el centinela, apostado junto al portón de cedro macizo.

Al clarear se detuvo ante aquella vivienda una partida federal de quince jinetes al mando de Fortunato Blanco. Buscaban a Bedoya sin imaginar quién realmente se alojaba allí.

El centinela atrancó el portón y dio la voz de alarma.

Lacasa y Frías se lanzaron al dormitorio de Lavalle. El edecán exclamó:

– ¡Los enemigos están en el portón, general!

– ¿Qué clase de enemigo son? –quiso saber Lavalle.

– Son paisanos –respondió Frías.

El secretario evitaba mirar a Damasita con poca ropa, casi desnuda.

–No hay cuidado. Manden a ensillar, que nos abriremos paso –fueron las palabras de Lavalle mientras comenzaba a calzarse las botas.

Sobre la mesita de noche estaba su pistolón francés. Y él lo observó de soslayo. Damasita, desde el lecho, también.

Lacasa y Frías fueron hacia el fondo para buscar los caballos.

Frías se apresuró en partir en su cabalgadura por la salida posterior para avisar a Pedernera lo que sucedía. Sin embargo, sufrió una demora por eludir la posición de la patrulla atacante.

Mientras tanto, en el acampe tropero –a medio kilómetro– prevalecía la incertidumbre; hasta allí había llegado el griterío de los federales. Pedernera entonces ordenó a los soldados ponerse en movimiento. De pronto –tal como lo consignaría él en 1886, al dictar sus memorias–, fue audible a lo lejos “tres descargas de tercerola seguida de otra distinta; luego, un silencio espeso”.

Aquellos mismos estruendos hicieron que Lacasa, aún en los palenques, volviera sobre sus pasos. Lo que vio en el siguiente instante quedaría grabado para siempre en sus retinas: Lavalle despatarrado en el zaguán con la garganta destrozada en medio de un charco de sangre, y las convulsiones del final. A centímetros de la mano izquierda yacía su pistolón.

Sólo Damasita estuvo con él en el momento de los disparos. Y seguía ahí, semidesnuda.

Lacasa la cubrió con su capote.

Los federales ya se habían alejado.

La marcha fúnebre

Desde ese preciso momento, el tiempo empezó a transcurrir con una lentitud exasperante. Y el silencio era sepulcral.

Algunos soldados rodearon el cuerpo. Otros estaban ante el portón con los ojos clavados en la cerradura rota que uno de ellos señalaba con un dedo. La escena parecía congelada. Y sin palabras se dio por sentado que un balazo de tercerola la había atravesado para impactar en el cuello del general.

Su cadáver quedó en el caserón, mientras la tropa reiniciaba el repliegue hacia el Alto Perú. Pero, súbitamente, Pedernera detuvo la marcha y mandó a dos soldados y un teniente a rescatarlo. Ellos volvieron con el muerto cargado en su caballo. Un poncho le hacía de mortaja.

Durante la travesía, por la mente de Frías desfilaron postales dispersas sobre su última etapa junto a Lavalle. Una etapa difícil de descifrar, en la que sus actitudes, reacciones y reflejos ya resultaban inquietantes. Entre éstas, su inclinación por desatender las responsabilidades militares para entregarse a los placeres de la carne.

Como cuando –aún muy afectado por la derrota de Quebracho Herrado– se recluyó en una hacienda de Catamarca para compartir con la bella Solana Montemayor –esposa del gobernador riojano, Tomás Brizuela– cuatro días y noches sin salir de la cama, mientras sus oficiales, desesperados, iban y venían de un lado a otro de la puerta a la espera de instrucciones.

En aquella circunstancia, Frías le dijo a Pedernera:

–La causa de la libertad, señor coronel, se pierde por las mujeres.

La respuesta fue:

–Hay algo peor, don Félix: durante la batalla él se colocaba tan cerca de las líneas de tiro, que parecía buscar la muerte.

Es posible que Frías evocara tal diálogo durante esa mezcla de huida lenta y procesión fúnebre. Y quizás entonces haya volteado la vista hacia el caballo cargado con el cuerpo del general bajo una nube de moscas. El sol abrasador no favorecía su conservación.

Damasita cabalgaba a una distancia prudencial.

Frías enfocó su mirada en ella.

Fruto de una aristocrática familia salteña, esa mujer de 23 años era hija del coronel José Boedo y Aguirre, sobrina del diputado Mariano Boedo y hermana de José Félix Boedo, un joven federal fusilado con un tío materno en vísperas al desastre de Famaillá por orden de Lavalle. Y a pesar de la súplica de clemencia llorada por Damasita.

Pero luego se le presentó otra vez, para decir:

–Quiero seguir tus ejércitos. ¡Soy unitaria!

El amor entre ellos tuvo esa penumbra.

Frías –que no comulgaba con la idea del tiro que atravesó la cerradura– seguía observando a la soldadera del general.

Sólo Damasita –pensó él– atesoraba el misterio de su muerte. ¿Acaso lo vio infringirse ese desenlace o fue ella la llave vengadora de su final?

La travesía fue tortuosa. Por su avanzada descomposición, al cuerpo de Lavalle hubo que desencarnarlo en el poblado de Huancalera. Pero los huesos –debidamente lavados–, la cabeza –envuelta en un pañuelo muy ajustado– y el corazón –sumergido en aguardiente– fueron llevados a fines 1r42 a la ciudad trasandina de Valparaíso.

Fue precisamente allí donde Juan Bautista Alberdi supo los detalles del final de Lavalle por boca de Frías.

Ambos por entonces estaban exiliados en Chile.

Damasa jamás volvió a Salta. Y murió con su secreto en 1880.

Lecturas Recomendadas

Lecturas recomendadas/ “Buscar una salida donde no la hay”, de Diego Sztulwark

Anticipo del último libro del filosofo Diego Sztulwark que se presentará el jueves 31 de julio, a las 19:30 en Jean Jaurés 347 de CABA. Estarán presentes, además del autor, Liliana Herrero, Julián Axat y Tomás Schuliaquer.

Los ensayos que conforman este libro buscan orientación en donde no la hay. Spinozistas, pretenden recobrar la creencia en los cuerpos y afrontar la dificultad de reunir las propias fuerzas dispersas, resistiendo a la corrosión del lenguaje y la descomposición política. Afrontar la impotencia generalizada apelando a la fuerza de existir. Se esfuerzan por describir en voz alta los términos de una trampa. Sin ese poder de búsqueda, decía Ernst Bloch, no hay como “traspasar” verdaderamente el estado presente de las cosas y dar su “concepto combativo” a un nuevo posible.

El militante bolchevique Victor Serge reconoció el peso que tuvo en su formación cierto sentimiento de extrañeza hostil hacia quienes logran instalarse en el mundo con comodidad. Experimentaba una “imposibilidad de evasión” que lo empujaba a luchar, kafkianamente, por una “evasión imposible”. Creer en los cuerpos supone introducir el absurdo –porque la vida excede la teoría–, asumir la adversidad –no hay armonía preestablecida–, así como dotarse de una subjetividad frente los poderes espectrales que enmudecen la potencia y la aprisionan.

Buscar orientación supone, en este caso, situarse en el laberinto en el cual la sensibilidad y la dignidad de las cosas –humanas y no humanas– resultan recubiertas por una imperceptible película fantasmagórica que las lleva a moverse según las leyes del discurso económico. La trampa, espectáculo y desecación, concierne al gobierno de la producción de las riquezas que acude cada vez más a migraciones forzadas, comandos algorítmicos y patentamientos de los bienes comunes; a murallas, deportaciones y extractivismos; a masacres, limpiezas étnicas y a la amenaza del poder nuclear. Fetichismos y despojos.

El laberinto y la trampa configuran una situación política caracterizada por el antagonismo con las fuerzas capaces de poner en marcha prácticas reparadoras. La agresión a toda mediación pública vinculada a la reproducción social, el vaciamiento de las instancias comunes y la verticalización del mando en la producción inducen un colapso de la cooperación social y un devenir fascista del mundo de la vida. La ascendente extrema derecha no es sino una puesta en escena torpe y atolondrada de una pseudo-revolución que se regodea en la catástrofe (regodeo desafiado en varias partes del mundo, sin que esos desafíos se propongan necesariamente proyectos emancipadores).

Al momento de redactar estas líneas no es posible eludir la palabra “fascismo”, que aquí nos ocupa como deriva inmanente de un neoliberalismo en crisis. No como retorno o copia de un fascismo de otro tiempo, sino como impotencia programada entre quienes odian a la explotación y la miseria de un capitalismo exasperado y decadente. Con el objetivo de despejar dudas se puede acomodar el nombre: neofascismo, fascismo postmoderno o fascismo 2.0. Lo que no se puede es restar gravedad a un proceso políticamente organizado de demolición de las capacidades perceptivas que permiten realizar lecturas –individuales y colectivas– de lo que nos ocurre.

Más que un partido político o una formación bélica del siglo XX, lo fascista actual es un poder aceleracionista de los capitales y belicoso de los Estados, cuyo efecto es la inhibición de dimensiones de la sensibilidad sobre las que se organizaron en el pasado los contrapoderes y las respuestas colectivas. Fascistización es desertificación naturalizada y esterilización de la creencia en los cuerpos como instancia de comprensión crítica y de creación de estrategias sociales. Es endurecimiento en bloque de cualquier devenir, de cualquier verdadera ironía. Es corrupción de las palabras que podrían ayudarnos a desplegar una defensa efectiva.Más que un partido político o una formación bélica, lo fascista actual es un poder de inhibición de dimensiones de la sensibilidad sobre las que se organizaron en el pasado los contrapoderes y las respuestas colectivas.

héroe de la sensibilidad

Kafka como estratega. La esperanza para él es pequeña y absurda, pero el héroe no renuncia a ella. No se deja amedrentar por su falta de comprensión de lo que le sucede. Por el contrario, busca reunir la desesperación de una vida que se sabe entrampada con una práctica de lectura de los signos ambiguos que organizan confusamente la situación. Los de Kafka fueron los años de juventud de la guerra europea, de la revolución y del fascismo. Entre estruendos, el escritor se volvió un solvente abogado defensor de la creencia en las cosas sensibles. Sus diarios y sus cartas, textos privados (íntimos) son medios para descubrir el cuerpo como fuente de significaciones. Su obra es un compendio de ejercicios de micropolítica: una analítica de las fuerzas que constituyen la existencia –la técnica, la burocracia, la guerra, el amor, el matrimonio, la paternidad, la familia, la religión, el trabajo–, realizada bajo la premisa de la no separación entre afecto y lenguaje. Llamó literatura a esa incesante evaluación, y suscitó en el lector una actitud suspicaz. En Kafka la potencia no es nunca dada de antemano: brota de la imposibilidad. Como estratega fue un hombre político.

Leer a Kafka desde la Argentina actual es algo que se me impuso como una necesidad. Leer la Argentina actual desde Kafka fue el resultado de un rodeo, de una reflexión nunca del todo solitaria, casi siempre cotejada en grupos. Kafka fue, en estos años, un recurso para impedir que la tristeza política aplaste energías existenciales. David Viñas dijo entre risas que la K de Kafka ofrecía posibilidades críticas, modos de compromiso no oficialistas. Siguiendo esa indicación, la lectura afronta los motivos de la espera y la condena, del sujeto ante la ley y de la inscripción maquinal de la letra en el cuerpo como tormento, sobre la esterilidad de las retóricas y voluntarismos, sobre los modos de conocer propios del extranjero y de quien migra, en una rigurosa y por momentos desopilante puesta a prueba de gestos y palabras. Como dijo Camus, lo asombroso en Kafka es la falta de asombro de sus personajes ante el absurdo.

El héroe que actúa sobre fondo de lo popular disperso no se sumerge en la melancolía ni se paraliza por la ausencia de entusiasmo revolucionario. Se rebela ante la conjugación de la potencia en tiempo pasado. Es cierto que carece de la fuerza necesaria para transformar la situación injusta y opresiva contra la que se rebela. Que no dispone de súper poderes (no es un superhéroe). Si asume el riesgo de agitar un conflicto cuyas derivas no sabe prever, es porque sabe que no hay más salida que suscitar una lucidez y unas fuerzas que sólo pueden provenir del medio natural y social que habita. Lo heroico es, pues, la decisión de movilizar nuevos afectos, en sentido opuesto y más fuerte al que nos detiene. El militante es un ser entre potencias pasadas y futuras.El héroe que actúa sobre fondo de lo popular disperso no se sumerge en la melancolía ni se paraliza por la ausencia de entusiasmo revolucionario. Se rebela ante la conjugación de la potencia en tiempo pasado.

la metamorfosis y el temblor

Un diario político de la perplejidad es también una praxis belli. La descomposición de un orden –que abarca un cierto modo de concebir la democracia– viene de lejos. En Argentina la crisis de 2001 fue un aviso y en cierto sentido una oportunidad perdida. Toda descomposición libera materia con la que ensayar nuevas composiciones. Hay, por tanto, un valor creativo en las ruinas y en los restos. Los sujetos de la crisis fueron en su hora leídos como víctimas del neoliberalismo, y no como términos desde los cuales experimentar una recomposición popular posible (un nuevo intento de creer en el mundo). La experiencia política posterior habló de los derechos de esas víctimas, pero se privó de la fuerza que la crisis desde abajo había desatado. La descomposición neoliberal carcomió ese tipo de habla –que muchos llaman hoy progresista, y que en sus formas más caricaturales devino arrogancia prescriptiva– y dio rienda suelta a su propio desparpajo.

Hay todo un modo de agarrarse a categorías para soportar lo que el temblor tiene de refutación política. Hay también un modo de reducir el estupor a lo ocurrido en el país desde el arribo de la ultraderecha al poder. Son formas de eludir el dolor y la desorientación que genera la presunción de que ciertos modos de hacer política, que en el pasado se consideraron garantías de antifascismo puedan haber contribuido –aunque solo fuera por efecto de una subestimación, y todos sabemos que fue más que eso– a la gestación de lo odiado. La indignación sin lucidez combativa se torna complacencia. Por el contrario, lo que tambalea y causa temor, es también aquello que da lugar a una puesta en desafío, que nos devuelve a la conciencia de ser cosa entre cosas. Ritmo, duración. La comunicación con las fuerzas del tiempo viene del movimiento. El “movimiento real”, del que hablaba Marx, nos delimita como seres capaces de registro, de reflexión y de sorpresa. El temblor como retorno del cuerpo –y al movimiento– frente al estupor y el aplastamiento organizado.

Se ha insistido mucho ya: la pandemia, la precarización social, las nuevas mediaciones digitales, desplazamiento del eje del mercado mundial hacia oriente, la farsa política, la brutalización y la desigualdad social son factores a considerar para entender la metamorfosis padecida. Como Gregorio Samsa, estamos forzados a descubrir las posibilidades de este nuevo bicho en que nos hemos convertido. Una manera entre otras de comenzar la indagación es seguir un rastro. Las entradas del diario que pueblan las páginas de este libro intentan remontarse a las escenas que anunciaron hasta qué punto nuevas fuerzas golpeaban a la puerta. Elijo comenzar por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 septiembre de 2022. El arma que falló, trastocó el crimen político en una performance. La imagen de la acción se difundió agrietando el lente con el que observábamos la realidad política. La reacción posterior, no alcanzó a revertir la sensación de abismo. De pronto se hizo evidente que una fosa separaba las representaciones políticas del período, del humor social (Maquiavelo decía que la ciudad estaba atravesada por “humores”, o deseos relativos a las relaciones de dominación).

Lo que vino luego, la impotencia política generalizada frente a las primeras iniciativas del gobierno de la extrema derecha no hizo más que despejar toda duda sobre la profundidad de la descomposición en curso. La ola ultra reaccionaria, lo sabemos, no es sólo un fenómeno supranacional. Es imposible caracterizar la sincronía entre las diversas ultraderechas sin considerar al detalle una historia social y política local. La mutación a la que asistimos, surgida de décadas de agresividad neoliberal, dio lugar a un cambio de humor. La capacidad del mileísmo para escenificar políticamente la humillación, la frustración y el malestar no se explica sin el bloqueo progresista previo. De ahí que la expresión “derechización”, que la política emplea para describir el cambio en la sociedad, suene demasiado autocomplaciente. El declive de la sociedad neoliberal, la fascistización de los resortes de poder, el desprestigio de los discursos igualitaristas, la forma paranoica que adopta la incapacidad del hacer común, resultan incomprensibles sin considerar los puntos ciegos del orden político previo.

Destacada

Libros/De juegos y platos, por Marquisse

La casa de mi abuela tenía platos colgados en las paredes. Platos playos con distintos diseños (diversos paisajes, figuras orientales) se exhibían en las paredes blancas del departamento en el que vivía Leila. Su casa quedaba a solo unas cuadras de la nuestra. Recuerdo el desconcierto que me generó observar, al notarlos, esos objetos que ahí cumplían otra función. En otros platos, la abuela colocaba galletitas, rodajas de budín, fetas de jamón y queso o facturas, depende la ocasión. En ese departamento pasaba algunas tardes a la semana después del colegio. Además de zampar esos manjares, me encantaba jugar con mi abuela a cualquier juego de cartas o de mesa. Los primeros juegos fueron la casita robada, la generala, la escoba de quince, el chinchón, las damas.

Una noche de aburrimiento, mis hermanos me iniciaron en el noble mundo de la canasta. Lo recuerdo como toda una ceremonia. Para incorporar las reglas, jugamos numerosas partidas esa madrugada. Pero ese conocimiento era heredado de mi abuela, claro. Así que a partir de esa noche, los otros juegos en la casa de los platos fueron reemplazados por la canasta. Mi abuela se caracterizaba por ser parsimoniosa. Cuando se hacía con el pozo gordo que habíamos ido formando con las cartas descartadas durante la partida, extendía tranquilamente sus series de cartas (cuatro 6, tres J, cuatro ases, por ejemplo). Admiraba la paciencia con la que se manejaba en el juego.

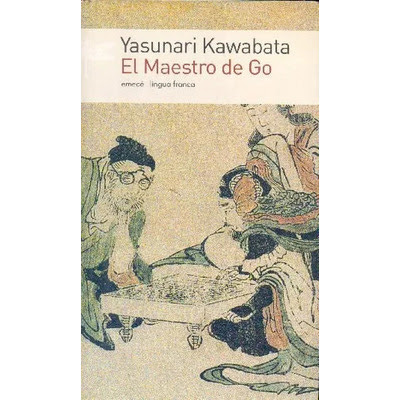

Sobre “El Maestro de Go”, de Yasunari Kawabata, y el arte del juego

El Maestro de Go, de Yasunari Kawabata, trata sobre un partido que tuvo lugar en el año 1938 y se extendió por siete meses. El Go es un juego milenario. Según el prólogo de la edición* de Emecé escrito por Anna Kazumi Stahl, los samurai gobernaron Japón durante siete siglos hasta 1868 y le dieron importancia tanto al entrenamiento físico de los guerreros como a las cuestiones relativas a la estética y a la espiritualidad. El Go consiste en abarcar una buena cantidad de terreno en un tablero cuadrado y en rodear al contrincante para capturarlo y, con eso, ganar más puntos. La concentración que tiene que tener el jugador de Go en cada turno, en cada movimiento, se asemeja a juegos de táctica como el ajedrez.

Lo curioso de esta novela es la historia de su origen. Resulta que un diario nacional le encargó a Kawabata -quien treinta años después de la partida de Go que narra en la novela ganaría el Premio Nobel de Literatura- cubrir el campeonato de Go de un respetable Maestro que estaba a punto de retirarse de su carrera. Se trató de 64 entregas que Kawabata escribió para el Tokio Nichinichi Shimbum. Basándose en esta crónica, el autor construyó una novela que narra la partida entre el Maestro Shusai Honnimbo y Otake (que en la vida real se llamó Minoru Kitani). El prólogo de la edición se refiere al partido como un hecho trascendental por tratarse de una tensión entre la tradición y la modernidad. A lo largo de la novela, se puede ver cómo hay ciertas reglas nuevas que se introducen en el campeonato. Un nuevo reglamento asoma y, con esto, una nueva era en el mundo del Go.

El retrato que Kawabata realiza del Maestro contrasta con el de Otake. No solo porque se trata de generaciones distintas (Otake tiene casi la mitad de edad del sexagenario Maestro), sino por sus temples. El narrador de la novela acompaña al Maestro en sus contemplaciones del Lago Ippeki. El Maestro puede pasar las horas o vastos minutos de sus turnos de manera calma y con una economía de movimientos corporales admirable; Otake bebe grandes cantidades de té, por lo que sus visitas al baño son frecuentes, y demuestra una personalidad más ansiosa. En el capítulo 10, Otake expresará, de hecho: “El Maestro es tan tranquilo (…). Los calmos siempre me hacen confundir. Prefiero los ruidosos. Esta calma acaba con mis nervios” (p.59). El combate, sin embargo, es reñido y ambos oponentes demuestran estar a la altura de sus respectivos títulos.

Al principio del libro también se cuenta cómo esta fue la última partida del Maestro. Fallecería un año y meses después de terminarla. En el capítulo 8, en el que habla sobre la foto post mortem que le tomó el narrador por encargo de su esposa, el narrador dice: “Tal vez lo que había fotografiado era la cara de un hombre que representaba desde el principio el martirio por el arte. Era como si la vida de Shusai, Maestro de Go, hubiera llegado a su fin, al igual que su arte, con ese último juego” (p. 50). Me conmueve la idea de una vida que concluye cuando se logra un objetivo, una misión.

Repasando la reseña y lo que me había dejado el libro evoqué un poema que descubrí hace poco en Instagram gracias al algoritmo. De tanto en tanto surgen joyitas que merecen la pena ser descubiertas. Como esta poesía de Mary Oliver, una poeta a la que llegué por una amiga que me la había mencionado en varias ocasiones:

Misterios, sí

En serio, vivimos con misterios demasiado prodigiosos

para ser comprendidos.

Cómo la hierba puede ser alimento en la

boca de corderos.

Como los ríos y las piedras sean para siempre

devotos a la gravedad

mientras nosotros soñamos con elevarnos.

Como dos manos se toquen y los lazos

Nunca se rompan.

Cómo se acercan las personas, por delicia o por

las cicatrices del daño,

al consuelo de un poema.

Déjame distanciarme, siempre, de quién

cree que tiene las respuestas.

Deja que siempre le haga compañía a quien diga

′′Mira!” y se ríe de asombro,

y agacha la cabeza.

Mary Oliver

Pienso en el maestro y sus contemplaciones. Pienso en los platos de mi abuela, en su concentración y su temple en el juego. Pienso en la táctica y en el poder todavía asombrarse, en esos movimientos que pueden sorprendernos al tiempo que los ejecutamos. Pienso en la necesidad de aproximarse a las respuestas, pero también en la imposibilidad de llegar a ellas, tras un tiempo de meditación (y que eso no sea necesariamente malo, claro). Pienso en las partidas que perduran a pesar del tiempo.

*Esta edición es de la del 2005, con prólogo de Anna Kazumi-Stahl y traducción de Amalia Sato

Pablo Touzon: “Milei es más la consecuencia de un proceso político que su causa”

“Ropa basura”: la advertencia de Luciano Galfione sobre la avalancha de indumentaria usada que ingresa al país