Destacada

El inglés de la valijita, por Oscar Taffetani

Había un Palermo de casas con zaguán y conventillos de inmigrantes, un Palermo de calles empedradas y cuchilleros a los que Carriego vio y Borges cantó. Pero el Palermo en donde decidió instalarse William Morris era más bravo aún. Lo llamaban “Tierra del Fuego”. Decían que allí se terminaba todo.

Aún podía verse, en Tierra del Fuego, el palacio de Juan Manuel de Rosas, reciclado como cuartel en ausencia de su dueño. El resto eran caballerizas, obradores y galpones ferroviarios, unas pocas casas de ladrillo y algunos ranchos asomando a las calles de tierra.

Hacia el oeste, los bajos del arroyo Maldonado. Hacia el norte, los bajos del río de la Plata. En el centro, un bosque ya sin jardineros ni paisajistas, en pleno retorno a la vida salvaje. Y por ahí, viviendo en los pajonales, descalzos y andrajosos, cientos de niños sin madre, sin padre ni escuela, cimarrones a pesar de ellos, rebuscándoselas como boyeros de campo -en el mejor de los casos- y como rateros casi siempre, en los bordes de la ciudad.

El inglés había abierto la escuela con lo indispensable: bancos, mesas, pizarrón, tizas, libros… pero nadie se acercaba. Agregó entonces una olla, tazones, platos, algunas camas… los comensales y huéspedes no llegaban. Luego de esperar unos días, despertó al casero y le dijo: “-Acompáñeme, vamos al bosque a cazar candidatos”.

Y allá estaban los candidatos, espiando detrás de las matas, con piedras y terrones en sus manos, acostumbrados a bajar faroles y a correr gringos y galeritas a cascotazos. Pero el inglés no les tuvo miedo. Se les acercó, habló con ellos, los invitó a comer en su casa.

El primer candidato, con la cara sucia, moqueando, lo siguió vacilante. Detrás de él, sin perder la distancia, fueron los otros. En la escuela del inglés, luego de pasar por el agua y el jabón y estrenando los primeros zapatos de su vida, 17 niños se sentaron a la mesa. Durante el almuerzo, tímidamente, llegó a la puerta el candidato dieciocho. Inaugurando una tradición solidaria, todos se corrieron para hacerle lugar.

Los pocos que se sentaron a comer con William Morris aquel mediodía de otoño de 1898 fueron 200 al año siguiente y mil al llegar el fin de siglo. La escuela no sólo les enseñaba a leer y escribir; también a sonarse la nariz, a lavarse la cara y a saludar por las mañanas.

La receta para el milagro no tenía misterio, y el inglés se la explicó al presidente Julio Argentino Roca el día que pudo entrevistarlo: “-¿Con qué hombres realiza usted su obra”, le preguntó el general. “-Con los que encuentro”, le respondió Morris.

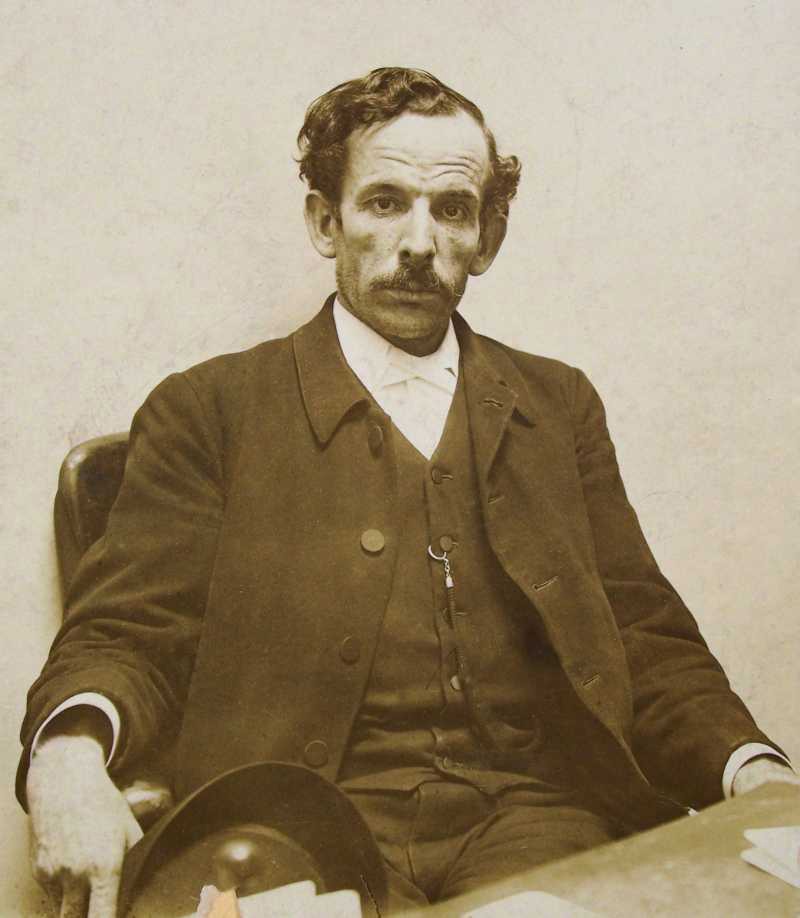

Entre los esperanzados colonos que en 1871 llegaron a Sapucay, pueblito selvático próximo a Asunción del Paraguay, se contaba un inglés de Soham (Cambridge), delgado y melancólico, un hombre que había perdido hacía poco a su esposa y que con austeridad criaba cuatro hijos.

De hachas siseando en el monte y ovejas pastando en las abras fueron entonces los primeros recuerdos sudamericanos de William Case Morris, pelirrojo de siete años que asistió desde muy temprano a la abnegada lucha por la supervivencia de su padre y su familia emigrante.

Siete años después -con bíblica exactitud- el grupo decidió abandonar el Paraguay y viajar Paraná abajo, hacia la promisoria llanura santafesina. Tras pasar un tiempo en Rosario, que hervía de inmigrantes y colonos, Morris y sus hijos alquilaron una chacra en Rodeo del Medio. Entre ovejas y gallinas, abriendo surcos y llevando el agua a los plantíos, pasaron los siguientes años de Will. Por las noches -recordaría más adelante- un pasaje del Antiguo Testamento leído por su padre o algún viejo himno entonado por su hermana y acompañado con un solitario violín, eran el único preludio al sueño.

Cuando William decidió dejar la chacra y bajar por el río hasta la boca del Riachuelo, ya tenía veintidós años y la firme vocación de vivir en la ciudad, en ese sitio donde la colmena humana destila lo mejor y lo peor. Obviamente, al joven Morris le interesaba lo peor, el lado oscuro de la gran urbes, los niños arrojados por millares a la mendicidad y la delincuencia. Esos eran sus candidatos.

Instalado en la Boca, fue pintor de brocha gorda y más tarde empleado de comercio. Visitando bibliotecas obreras y adquiriendo ediciones baratas terminó de aprender el idioma español. En la calle, las ferias y los cafés, tuvo oportunidad de aprender también el dialecto de las orillas, ése que hablaban los obreros de las curtiembres, los lavaderos de lana y los frigoríficos, el mismo que farfullaban vagos y malentretenidos, habitués de las páginas policiales.

La primer aula fue una simple sala a la calle, alquilada con sus ahorros.y equipada gracias a un préstamo de sus compañeros de trabajo. Bancos de cocina, una mesa de pino, pizarrón, tizas y mapamundi, lo estrictamente necesario. Luego, debió salir a buscar candidatos por el barrio de la Boca, chicos y muchachos que quisieran aprender a leer y escribir. Se acercaron algunos pero -como le pasaría siempre, a lo largo de su vida- los que llegaban tenían más necesidad de un plato de sopa o un tazón de leche que del abecedario.

Buscando apoyo para la escuelita, Morris se acercó a empresas y familias británicas radicadas en la Argentina. Una tarde, mientras asistía al servicio en un templo metodista, se enamoró perdidamente de una voz que cantaba tras el armonio. La dueña de la voz se llamaba Cecilia O Higgins y pronto (con la rapidez y decisión que acostumbraba el joven docente) fue la prometida, la esposa y la compañera capaz de seguirlo en su cruzada.

Cecilia era huérfana de madre, lo mismo que él. Su padre había sido un coronel del ejército de Su Majestad destinado a la India, a quien había visto pocas veces en su vida. Aquel matrimonio, celebrado en 1890, fue el casual (o causal) encuentro de dos orfandades, movidas por una sola vocación: salvar a los niños abandonados.

Con la ayuda de la Iglesia Metodista, que años más tarde lo nombraría Ministro, pronto quedó conformada la Boca Mission Hall Fund and Schools, institución que administraba un asilo para marineros (procurando alejarlos del alcohol y la violencia), un comedor popular y varias aulas de primeras letras.

Pero Morris soñaba más alto. Un día, juntó las dieciocho libras que hacían falta para pagarse un boleto de ida a Gran Bretaña y allá partió, con su valijita. Quería entrevistar a los directores de las compañía inglesas con filiales en la Argentina y conseguir una opinión favorable (con la consecuente ayuda económica) para su obra.

Un antiguo proverbio sajón que Morris gustaba repetir en sus conferencias dice que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Tanto era así para el inglés de la valijita, que no abandonó el suelo inglés sin visitar antes el cemenrterio de Soham, donde descansaba su madre, para reafirmar una vieja promesa. El niño, ya hecho hombre, se comprometía ante la memoria de su madre, cuya figura borrosamente recordaba, en empeñar su vida entera para ayudar y dirigir a los niños huérfanos o que carecieran “del refugio y la inspiración que da un buen hogar”.

Aquella promesa hecha ante una lápida de Soham fue más importante para Morris que cualquier culto político o religioso constituído. Por eso, llegado el momento, no vaciló en dejar a los metodistas, cediéndoles las instalaciones levantadas con esfuerzo en la Boca, y en acercarse a los anglicanos, buscando una estructura material y política que le permitiera colonizar la “Tierra del Fuego” . La simple lectura de los libros contables de las Escuelas Evangélicas (como se las llamó inicialmente), deja ver quiénes eran los donantes que con su pequeño aporte las sostenían: Moore, Walker, Junor, Richards, Bayley, Brown, Edgecumb, Turner, Tay, Martindale, Nicholson, Leech, Craig, Bennet, Barreneye…

Hacia fin de siglo, tras años de antesalas y amansadoras, Morris consiguió también el importante apoyo económico y político de don Ernesto Tornquist, banquero, industrial y dirigente conservador que le facilitó la llegada al presidente Roca y al establishment porteño del Centenario.

Todo quedó prolijamente anotado, con la letra de Míster Morris o de Cecilia. Si una imaginaria DGI de la moral y la honradez quisiera examinar hoy esos libros que conservan los exalumnos del inglés, descubriría la modestia y la sencillez ejemplar con que vivía el mayor protagonista de aquella cruzada, quien nunca tomó para sí un peso ni una libra de las donaciones que recibía y quien, por el contrario, dedicó siempre una parte de su modesta asignación como Pastor anglicano a la compra de útiles o al socorro de algún desesperado.

La rápida expansión y diversificación de las escuelas evangélicas habla de la impecable administración de fondos que hacían los Morris, pero también de un importante déficit social y educativo que arrastraba la Buenos Aires de principios de siglo. Por eso, la crisis del 30, que combinó una terrible iliquidez empresaria con la mora en los subsidios acordados por la Municipalidad y por la Nación, asestó un duro golpe a la obra del inglés de la valijita. ¿Cómo seguir alimentando a los más de siete mil niños inscriptos? ¿Cómo pagar a los doscientos treinta docentes, al personal de limpieza y administración?

Como en los viejos tiempos, el inglés decidió viajar a su madre patria y solicitar auxilio a las empresas británicas con filiales en la Argentina. Una conmovedora multitud de niños rescatados de la calle por el Hogar El Alba o por las veintidós escuelas creadas, llegó hasta Plaza Constitución para despedir el tren a La Plata, puerto donde el matrimonio Morris abordaría un paquebote hacia Inglaterra.

Esos que miraban a la pareja desde el andén, con sus caras limpias y sus uniformes recién planchados, no eran los hijos que les había regalado mamá Naturaleza. Eran los hijos que ellos habían decidido tener. Pero la salud del maestro estaba quebrantada y en esos años apenas pudo moverse de la casa de Soham y escribir cartas a algunos amigos. Una de las misivas la recibió el Dr. Sagarna, ministro de la Suprema Corte de Justicia argentina y amigo del presidente Agustín P. Justo. El viejo Morris le recordaba al supremo que los subsidios llegaban con varios meses de atraso y que las escuelas sobrevivían gracias a la buena voluntad de sus docentes y personal (a quien se llegó a deber once meses de sueldo).

Los subsidios se pagaron, finalmente. Y también las deudas. Pero Morris no vivió para verlo. Su corazón dejó de latir el 15 de septiembre de 1932, hace exactamente setenta años.

Tal como estaba previsto desde su misma fundación, las Escuelas e Institutos Filantrópicos Argentinos, incluyendo edificios y planteles, pasaron al Consejo Nacional de Educación. Se incorporaron al sistema público, con el que nunca habían tenido diferencias ni de programas ni de contenidos (aunque sí en la formación de hábitos y en la actitud ante la vida). William Morris no fue más que otros heroicos educadores y misioneros que hubo en la historia -Don Bosco, Albert Schweitzer, Teresa de Calcuta, entre muchos-. Tampoco fue menos.

La metáfora del haber, tan cara a su meticuloso espíritu de administrador, le sirvió en una conferencia para expresar un sentimiento profundo, gestado en su propia infancia: “Con toda seguridad, los hombres y las mujeres que en todas partes del mundo se ocupan en cuidar y mejorar la vida de la niñez están haciendo la mayor y la más valiosa contribución al bienestar humano y al verdadero progreso de los pueblos. El haber de un pueblo, que puede ser aumentado infinitamente; el haber de una nación, cuyo valor puede progresar hasta lo indecible, es su niñez.”

Destacada

Pablo Touzon: “Milei es más la consecuencia de un proceso político que su causa”

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Pablo Touzon, politólogo de la UBA y director de la consultora de escenarios, Panamá Revista y Supernova, analizó el primer año de gestión de Javier Milei, la debilidad de la oposición, los cambios en la representación política y la necesidad de repensar las formas de protesta y comunicación del campo popular.

LCV: ¿Cómo analizás este año de Milei, una gestión que desde lo político puede leerse como exitosa, pero que desde lo cotidiano se padece mucho?

Pablo Touzon: Fue un año exitoso para Milei. De hecho, si uno quisiera hacer una película sobre cómo perder una elección en diez días, Milei había hecho todo lo posible para eso: derrotas en el Congreso, escándalos de corrupción, un recital en medio de una corrida cambiaria, la escapada del dólar. Y aun así triunfó. Creo que eso se explica por dos razones centrales. Primero, un apoyo norteamericano que le permitió estabilizar el dólar en un momento en que parecía perder la variable más sensible electoralmente en la Argentina. Y segundo, la absoluta falta de renovación y de propuesta de la oposición, tanto peronista como no peronista. Frente al temor de volver a lo que acababa de terminar, se prefirió seguir quemando las naves con Milei antes que regresar al viejo conocido.

LCV: ¿Creés que muchos análisis omiten de dónde venía el país?

Pablo Touzon: Totalmente. Falta analizar el punto de partida, tanto en términos económicos como políticos. Eso explica mucho de lo que pasó. Incluso hubo, sobre todo en el interior del país, un efecto similar a una primera vuelta, una especie de PASO de hecho. En eso Cristina tuvo razón, aunque no en cómo lo planteó después. Si la gente votó eso, hay que asumirlo. No se puede desconocer ese resultado.

LCV: ¿Qué lecciones deja esto pensando en 2027?

Pablo Touzon: La principal es que, si no hay un esfuerzo real de transformación de la oferta opositora, lo más probable es que el escenario se repita. Después no debería sorprender que, incluso en un marco de recesión profunda, vuelva a ganar Milei. En estos dos años hubo muy poco intento renovador y eso sigue siendo evidente.

LCV: Lito Borello planteaba la necesidad de repensar no solo la política, sino también las formas de protesta. ¿Coincidís?

Pablo Touzon: Sí, me pareció una reflexión muy inteligente. La idea de ir todos los días a tocar timbres a los ministerios para que te repriman, con una relación de fuerzas de 50 policías contra una persona, termina regalándole al gobierno la foto de la represión como un éxito. La sociedad no lo vive con horror, lo vive como que “los sacaron del medio”. Que un dirigente tan identificado con el peronismo y la izquierda diga que hay que cambiar las formas de lucha es muy significativo.

LCV: ¿Creés que parte de la dirigencia sigue atrasada en ese debate?

Pablo Touzon: Sí. Hay sectores que todavía creen que la calle es la única forma de cuestionar al gobierno. Pero también existe una dirigencia que vive de la “resistencia”, que supone que siempre va a sacar 20 o 25 puntos haga lo que haga. Ese esquema ya fracasó para transformar el país y fracasó como alternativa frente a Milei, aunque no fracasó para quienes ocupan esos lugares.

LCV: Hablaste de la idea de verse solo como víctimas. ¿Qué rol juega eso?

Pablo Touzon: Es una interpretación muy funcional y exculpatoria. Decir que todo se explica por la ultraderecha internacional o por un “cerebro alienígena” evita hacerse cargo de los errores propios. Perón ya lo decía en 1955 desde Panamá: si persistimos en creernos solo víctimas y no protagonistas de nuestros errores, estamos condenados a desaparecer políticamente.

LCV: ¿Cuánto de Milei es un fenómeno local y cuánto global?

Pablo Touzon: A mí siempre me interesó más el proceso político argentino que Milei en sí. Milei es más la consecuencia que la causa. Hay un componente internacional, claro, pero también hay factores muy locales: una economía cada vez más informal, cambios en la representación política, sectores jóvenes y populares que solo conocieron inflación, estancamiento y gobiernos débiles. Eso no se explica solo mirando afuera.

LCV: ¿Cómo ves el fracaso de los progresismos en la región?

Pablo Touzon: La izquierda latinoamericana tuvo un gran momento entre el fin del consenso de Washington y 2008, cuando había recursos para sostener políticas distributivas. Cuando eso entró en crisis, muchos gobiernos giraron hacia una agenda de derechos culturales y descuidaron los derechos económicos y sociales, que son los que hacen efectiva la vida cotidiana. El problema no es reconocer nuevos derechos, sino cuando parecen sustituir a los derechos que garantizan trabajo, ingresos y estabilidad.

LCV: Para cerrar, ¿qué esperan para Panamá Revista y Supernova el año que viene?

Pablo Touzon: La idea es saltar el mapa y empezar a trabajar con España, México y otros países del mundo hispanohablante, ampliando el alcance y la perspectiva de nuestros análisis.

Destacada

Gustavo Morteo de FECOAPI: ““El desafío es llevar la miel de la colmena a la mesa con precios justos”

En el marco de la Expo Cooperativas realizada en la ciudad de La Plata, Gustavo Morteo, referente de la Federación de Cooperativas Agrícolas, analiza la situación del sector apícola argentino y los obstáculos que enfrentan las cooperativas para sostener la producción y el trabajo. La dependencia de la exportación a granel, la caída del consumo interno, la competencia de productos adulterados y los altos costos burocráticos aparecen como ejes centrales de una conversación que pone en valor al cooperativismo como herramienta colectiva para acortar distancias entre productores y consumidores y garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios justos.

LCV: “Contanos un poquito a qué se dedican, cuántos son.”

Gustavo Morteo: “La Federación de Cooperativas Agrícolas es una entidad de segundo grado que nuclea cooperativas agrícolas de distintas partes del país y de distintas provincias. Somos alrededor de 29 o 30 cooperativas, con una nueva que se está sumando. Hay 11 de la provincia de Buenos Aires, tres de Córdoba, y también de Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias que tienen alguna representación. La Federación viene trabajando fuertemente en la parte gremial y de representación de las cooperativas y, este año, además, estamos intentando avanzar también en la parte comercial: provisión de insumos e intentar comercializar nuestros productos.”

LCV: “¿Qué tipo de productos desarrollan?”

Gustavo Morteo: “Las cooperativas apícolas tienen como base a los productores apícolas, los apicultores. La producción principal es la miel de abejas y sus derivados: ceras, propóleos, miel fraccionada o miel a granel. En Argentina, el 90% de la producción se exporta, por lo que la mayor parte se comercializa a granel. Uno de los grandes desafíos de las cooperativas es ampliar el consumo interno.”

LCV: “¿El consumo interno es solo gastronómico? ¿También se vende para cosmética?”

Gustavo Morteo: “En lo cosmético se utiliza muy poco en relación con los volúmenes que se manejan en la producción. El consumo interno es un desafío porque muchas veces nos quejamos del bajo precio que nos pagan por la miel a granel o para exportación, pero cuando fraccionamos creemos que nos vamos a salvar con el mercado interno y ahí cometemos errores. Si estamos dispuestos a regalar la miel a granel, no deberíamos castigar al consumidor interno con precios elevados. Eso también explica por qué se consume tan poca miel en el país.”

LCV: “Es verdad, a veces el precio de un tarrito chico de miel es muy alto.”

Gustavo Morteo: “El problema, más allá de los impuestos y los costos, lo tenemos los propios apicultores, que intentamos salvar con el mercado interno lo que no salvamos con el granel. Eso es un error de estrategia. Muchas veces le ponemos a la miel el precio que tiene en una góndola europea y creemos que ese mismo valor debe cobrarse acá. Al hacer eso, además, terminamos favoreciendo a quienes comercializan miel de mala calidad, que en realidad es un jarabe de glucosa con sabor.”

LCV: “¿Eso que parece miel pero es más líquida?”

Gustavo Morteo: “Exacto. Ese problema, que parece insignificante, termina generando un efecto compulsivo: la gente consume un producto barato que no es miel y que muchas veces engaña desde el packaging.”

LCV: “¿Con qué se rebaja esa ‘miel’?”

Gustavo Morteo: “Se corta con glucosa, jarabe de maíz o productos artificiales que se usan para bebidas dulces o mermeladas. Es un producto ‘a base de miel’, pero no es miel. Tiene un porcentaje muy bajo de miel y un alto contenido de glucosa de alta fructosa, que es un producto industrial.”

LCV: “¿Cuál es el desafío entonces?”

Gustavo Morteo: “El desafío es llegar lo más directo posible del productor al consumidor, con un precio justo, sin sobrevaluar la miel y permitiendo que la gente la consuma. Nosotros vemos que cuando se regala miel, por ejemplo a los dueños de los campos donde están las colmenas, el consumo por persona es altísimo. Cuando hay que comprarla, como es cara, se consume poco. Ahí es donde el rol de las cooperativas es central.”

LCV: “Ese diagnóstico ya es un primer paso muy importante.”

Gustavo Morteo: “Sí, totalmente. Muchas veces estos problemas se niegan y se buscan excusas. Nosotros creemos que reconocerlo es un paso enorme para empezar a buscar soluciones.”

LCV: “¿Cuántos son en la Federación?”

Gustavo Morteo: “Somos 30 cooperativas y el Consejo de Administración está integrado por siete cooperativas.”

LCV: “¿Y tu cooperativa?”

Gustavo Morteo: “En nuestra cooperativa somos 14 personas trabajando y además comercializamos con productores de la zona, que deben estar entre 170 y 180 productores que son clientes, tomadores de servicios o proveedores de insumos.”

LCV: “En la Expo Cooperativa de La Plata, ¿tomaron contacto con otras cooperativas para trabajar en conjunto?”

Gustavo Morteo: “Sí, tomamos contacto con cooperativas de impresión, que hacen etiquetas, y con otras cooperativas más ligadas a lo gremial, porque hay problemáticas que nos atraviesan a todas: matrículas, balances, costos, presentaciones y actualizaciones. También hay cooperativas de servicios, como contadores organizados en cooperativa, que ayudan en estas cuestiones.”

LCV: “¿Qué rol cumple el IPAC en ese acompañamiento?”

Gustavo Morteo: “Con el IPAC tenemos una buena relación. Tuvimos varias reuniones con la Dirección, con el presidente y su equipo, especialmente con la parte legal. El objetivo es que nos ayuden a ponernos al día. El problema más grande son los costos de balances, sellados y trámites, que para cooperativas con poco movimiento se vuelven muy difíciles. Es una burocracia muy costosa.”

LCV: “Y además, ser cooperativa no siempre ayuda…”

Gustavo Morteo: “No, muchas veces te miran como sapo de otro pozo. Siempre con una espada de Damocles sobre la cabeza. Nosotros estamos en Tandil, tenemos 40 años de vida y atravesamos muchos contextos políticos y económicos, y aun así siempre somos mal vistos. Rendimos exámenes todo el tiempo y nunca parecen suficientes.”

LCV: “Sin embargo, vos decís que las cooperativas son parte de la salida.”

Gustavo Morteo: “Yo creo que las cooperativas son la salida en medio de este descalabro económico. Siempre que hablamos acá estamos hablando de gente que produce, que trabaja y que no baja los brazos. Eso, de por sí, ya es un camino recorrido hacia el éxito o, al menos, hacia sostener la producción.”

Destacada

Lito Borello: “Otro mundo es posible, pero hay que organizar la esperanza”

En un año signado por el ajuste, la represión y la ofensiva contra los sectores populares, los movimientos sociales atraviesan un proceso de revisión profunda de sus formas de organización y de lucha. En ese marco, La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores dialogó con Lito Borello para realizar un balance del primer año de gobierno de Javier Milei desde la perspectiva de la economía popular y la militancia territorial. Crisis civilizatoria, transformación del sujeto trabajador, violencia institucional y la necesidad de reinventar la resistencia son algunos de los ejes de una entrevista que no se limita al diagnóstico, sino que propone volver a poner en el centro la comunidad organizada y la esperanza colectiva.

LCV: “¿Será posible un país que tenga educación, salud y un ritmo para bailar? ¿Será posible?”

Lito Borello: “Claro que sí. Otro mundo es posible, y lo vamos a hacer posible.”

LCV: “Te llamo para que hagamos juntos, para nuestra audiencia, un balance de lo que fue este primer año de gobierno de Javier Milei para los movimientos sociales.”

Lito Borello: “Fue un año profundamente intenso. Por un lado, no se puede soslayar que estamos en el marco mundial de una crisis civilizatoria, lo que los movimientos llamamos una crisis multidimensional, y hay un rediseño del planeta por parte de los poderosos. En la Argentina eso se expresa con un gobierno que claramente representa esos intereses. Más allá de que haya gente con documentación argentina, desde el primer minuto expresan una tiranía al servicio de intereses extranjeros, de un modelo global y de una reformulación del modelo de dominación a nivel mundial. Por lo tanto, en la Argentina estamos peleando contra eso, en un momento de gran dificultad y de reconfiguración de los movimientos populares, porque cuando cambia el cincel del dominador, también los movimientos tenemos que reformularnos para enfrentar este tiempo y el que viene.”

LCV: “¿Y cómo debería ser esa reformulación?”

Lito Borello: “Esta nueva dominación modifica al sujeto pueblo en su conjunto, modifica al sujeto del movimiento de los trabajadores. Ya no es solamente la clase trabajadora tradicional, sino también quienes estamos en el extremo de esa cadena sin patrón, teniendo que inventarnos una economía popular. La calle sigue siendo central como forma de resistencia, pero las formas organizacionales tienen que dar cuenta de esta nueva realidad, incluso en el plano de la resistencia callejera.”

LCV: “¿A qué te referís concretamente?”

Lito Borello: “Humildemente creo que no podemos seguir yendo a lugares donde nos están esperando para llenarnos de gases y palos, donde el resultado al otro día es solo la dignidad de haber resistido. Tenemos que encontrar formas distintas y también el momento y el modo de infringirle a ese poder una resistencia más ofensiva. Cuando hay manifestaciones con poca gente, se le regalan fotos al enemigo, y además se regalan los cuerpos, porque la proporción es uno a cincuenta frente a las fuerzas de seguridad.”

LCV: “¿Cuáles serían esas nuevas formas de dar la pelea, tanto desde las economías populares como desde la política?”

Lito Borello: “Hoy hablábamos en una reunión preparatoria del encuentro de la RITEP en marzo, junto a universidades que acompañan técnicamente a las economías populares. Ya no podemos pensar la economía popular como hace una década, ni siquiera como cuando creíamos que iba a haber gobiernos que la promovieran. Eso no pasó y ahora mucho menos. Tenemos que hablar de una economía popular en resistencia, reformular conceptos, discutir sin bajar los brazos, sin perder sueños ni utopías, y pensar cómo desarrollar esta economía que nos tenemos que inventar quienes no tenemos patrón y que va a seguir creciendo.”

LCV: “¿Y en relación a la resistencia política?”

Lito Borello: “Si seguimos tocando el timbre y quedándonos en la puerta, lo más probable es que no nos vaya bien. Esto no es una crítica a quienes van tenazmente al Congreso, a Plaza de Mayo o a otros lugares, muy lejos de eso. Pero hay que empezar a ir a donde no nos esperan. Quizás haya que recuperar experiencias históricas donde no todas las cosas se hacían con identidades de superficie. Hay mucho de donde abrevar en la historia de nuestros pueblos.”

LCV: “Lo que pasó con Gabriel fue muy fuerte.”

Lito Borello: “Lo que hicieron con Gabriel fue mostrar cómo un pibe en cuero, descalzo, sin nada en las manos, se enfrentaba a una superioridad policial absoluta. Para algo llegó después el patrullero para meterle un escopetazo y matarlo. Más tarde, cuando se quiso hacer un encuentro solidario, hubo decenas de piquetes policiales para impedir que los compañeros llegaran. Quizás ese no era el momento, pero vamos a encontrar el momento y el modo, porque no vamos a dejar que estas cosas sucedan.”

LCV: “Gabriel era compañero de los movimientos sociales.”

Lito Borello: “No importa si era compañero. Lo que importa es que se resistía a una represión absolutamente injusta. Ya no estamos hablando solo de gatillo fácil, sino de una política institucional promovida por el Estado nacional y avalada por el gobierno de la Ciudad. Es una política para generar miedo, para amedrentar, para instalar el terror, y nos están llevando a una sociedad profundamente violenta.”

LCV: “¿Qué pensás del silencio de los sectores opositores frente a esto?”

Lito Borello: “La política profesional está en su peor momento, en una gran decadencia, y por eso hay una acefalía de conducción política. Sin embargo, aunque arriba la noche esté negra, en el territorio aparecen conflictos ambientales, sociales, muchos invisibilizados. Cuando pasó lo del 18, convocado por la CGT, el pueblo entendió que se abría una ventana para una gran jornada de protesta. En todo el país hubo gente saliendo a manifestarse, y el escenario no fue la Plaza de Mayo ni los micrófonos, sino la calle y el pueblo.”

LCV: “¿Cómo es hoy la relación con intendentes y municipios?”

Lito Borello: “No se puede generalizar. La crisis también atraviesa a los municipios. Habrá algunos con más escucha y capacidad de participación. Ojalá se abran espacios, porque hoy el estado de derecho está roto, el contrato social quebrado y la Constitución es letra muerta. Aun así, nuestro pueblo va a seguir luchando y buscando. Donde haya oídos abiertos, habrá organizaciones dispuestas a construir.”

LCV: “Se vienen las mesas populares y el 31 en Plaza de Mayo para que nadie se quede sin pan dulce.”

Lito Borello: “Eso es algo que está en la entraña de nuestro pueblo. En Plaza Congreso, en La Plata y en muchos lugares se eligió compartir lo que hay. Más allá de los discursos de ‘enseñar a pescar’, donde hay hambre hay que ayudar, donde hay frío hay que ayudar. Sin comunidad organizada no vamos a tener la fuerza necesaria para echar a este gobierno ni para construir lo que decías al principio.”

LCV: “¿Con qué idea te gustaría cerrar?”

Lito Borello: “Otro mundo es posible, claro que sí. Pero hay que poner el cuerpo, acumular fuerzas, fortalecer la esperanza. Y la esperanza se fortalece uniendo y organizando.”

Pablo Touzon: “Milei es más la consecuencia de un proceso político que su causa”

“Ropa basura”: la advertencia de Luciano Galfione sobre la avalancha de indumentaria usada que ingresa al país