Destacada

Exclusivo: Jornada laboral, de las 8 a las 6 hs/Parte I

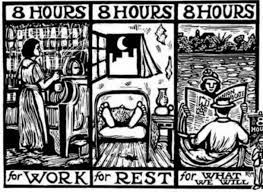

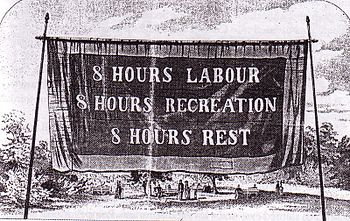

La historia es más o menos conocida: el 1° de mayo de 1886, los obreros de Chicago, en su mayoría inmigrantes anarquistas, iniciaron una huelga que se convirtió en una protesta de tres días en reclamo de las 8 horas de trabajo. ‘ Tres 8’ fue la consigna: ocho de descanso, ocho de trabajo, ocho de ocio. A pesar de no haber sido convocada por el único sindicato existente en Estados Unidos en esa época, que llevaba el curioso nombre ‘Noble Orden de los Caballeros del Trabajo’, 200.000 obreros de la empresa de maquinaria agrícola McCormick adhirieron al paro. Fueron tres días de revuelta en las calles de la ciudad de Haymarke de la participaron alrededor de 50.000 personas y fue desbaratada por una feroz represión: miles de despedidos, detenidos, heridos de bala, torturados y procesados. Ocho trabajadores, luego de un juicio inventado, recibieron la pena de muerte y terminaron en la horca. Tres años después, en un Congreso Obrero Socialista Internacional celebrado en París en 1889, se estableció el 1° de mayo como Día Internacional del Trabajador.

En pleno siglo XXI el tema de la jornada laboral vuelve a estar en el candelero. El mismo Carlos Marx advirtió en su principal obra -‘El capital. Crítica de la economía política’- que “la jornada laboral será el producto de una guerra civil prolongada y más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase obrera”.

Revolución industrial mediante, la maquinaria había aumentado en forma estrepitosa la producción y la ganancia de los patrones, pero ningún trabajador podía gozar de ese avance tecnológico. La tensión entre el desarrollo científico tecnológico y la producción vino de la mano del progreso.

En el mundo entero se plantea hoy el debate sobre la jornada laboral. Ya son varios los empresarios y estudiosos que aseguran que trabajar menos aumenta la producción, desde el viejo Ford hasta la moderna Toyota. Muchos países han empezado países a experimentar la reducción horaria con igual sueldo, entre ellos México, Chile, España, Colombia, Suecia, con diversas variantes y balances.

En esta primera parte, nos centraremos en un recorrido histórico del progreso y la reivindicación de una jornada laboral digna.La segunda entrega abordará las primeras experiencias contemporáneas por las seis horas de trabajo diario.

Revolución industrial, Marx y el gran conflicto

Hace más de un millón de años, la humanidad lograba su primer invento: el fuego. Luego pasaron centenares de miles de años más cuando allá por el 4.000 a.c otro gran hallazgo que cambiaría nuestras vidas: la rueda. Despacito, despacito, íbamos caminando, conociendo el mundo.

Fue recién en el mil setecientos y pico, el s. XVIII, cuando descubrieron el potencial del carbón y aparecieron las primeras fábricas textiles, con maquinarias inventadas gracias a esas milenarias revelaciónes: el fuego y la rueda. Fuego, carbón, calor, agua, vapor, rueda, engranajes y toda la inteligencia de la que éramos capaces. Parecía magia. Era la primera revolución industrial.

En efecto, fue en 1769 cuando James Watt patentaba la primera máquina a vapor. El invento de Watt cambió la historia y los descubrimientos se fueron sucediendo de manera estrepitosa. Vinieron los trenes, las carreteras, el aumento del comercio, hasta llegar al motor de combustión interna y la energía eléctrica. Ya nada sería igual.

La revolución industrial modificó para siempre la forma de trabajo y las relaciones laborales. Basta recordar que en el año 1593 el rey Felipe II de España estableció por un edicto real la jornada de ocho horas por estas razones: «Todos los obreros de las fortificaciones y las fábricas trabajarán ocho horas al día, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde; las horas serán distribuidas por los ingenieros según el tiempo más conveniente, para evitar a los obreros el ardor del sol y permitirles el cuidar de su salud y su conservación, sin que falten a sus deberes» (Ley VI de la Ordenanza de Instrucción de 1593).

Tres siglos después y al calor del progreso, los trabajadores debieron luchar y morir para lograr las ocho horas.

En los inicios de la revolución industrial los obreros trabajaban más de diez horas. Cuando Thomas Alva Edison inventó la lamparita eléctrica, en 1879, ya no hubo límites horarios, según le contó el científico Diego Golombek a LCV. Las fábricas ya podían producir de día y de noche con igual efectividad.

Como ya dijimos, Carlos Marx había escrito sobre el conflicto entre la producción industrial y el trabajo obrero, allá por 1867. También opinó sobre el derecho al “ocio productivo” algo así como decir ¿por qué un trabajador no puede tener acceso a la cultura, la ciencia, el arte y de todas aquellas actividades que constituyen “la esencia humana como tal”?

Las empresas textiles y mecánicas eran las más despiadadas a la hora de explotar a sus trabajadores. Padecían el encierro frente a las máquinas tanto hombres como mujeres y niños, entre 10 y 16 horas. Fue en Inglaterra, a finales de mil setecientos, donde aparecieron las primeras organizaciones obreras para reclamar una jornada laboral de 10 horas.

Un siglo después, será Estados Unidos el centro de la lucha obrera por la reducción de la jornada laboral. Chicago marcó el rumbo, con la huelga del 1° de mayo, sus perseguidos y mártires. Las Tres 8 se convirtió en la principal consigna de dignidad obrera. En todo el mundo, el mismo reclamo. Algunas patronales aceptaron las ocho horas, pero pasó un tiempo hasta que los políticos lo convirtieran en ley.

¿Quiénes legislaron por primera vez la jornada laboral?

Según la bibliografía que se consulte, son varios quienes se adjudican el mérito de legislar por primera vez en favor de que los obreros trabajen solo ocho horas. Más de un documento afirma que esto ocurrió en España en 1919. Sin embargo, otros dicen que fue en la Unión Soviética revolucionaria de 1917 donde se estableció la jornada de ocho horas para todas las profesiones. Ese mismo año, 1917, México establece en el artículo 123 de su Constitución las 8 horas de trabajo, derivada de una costumbre que llegó con la Revolución Industrial para maximizar la producción, pues las fábricas necesitaban fijar horarios a sus trabajadores.

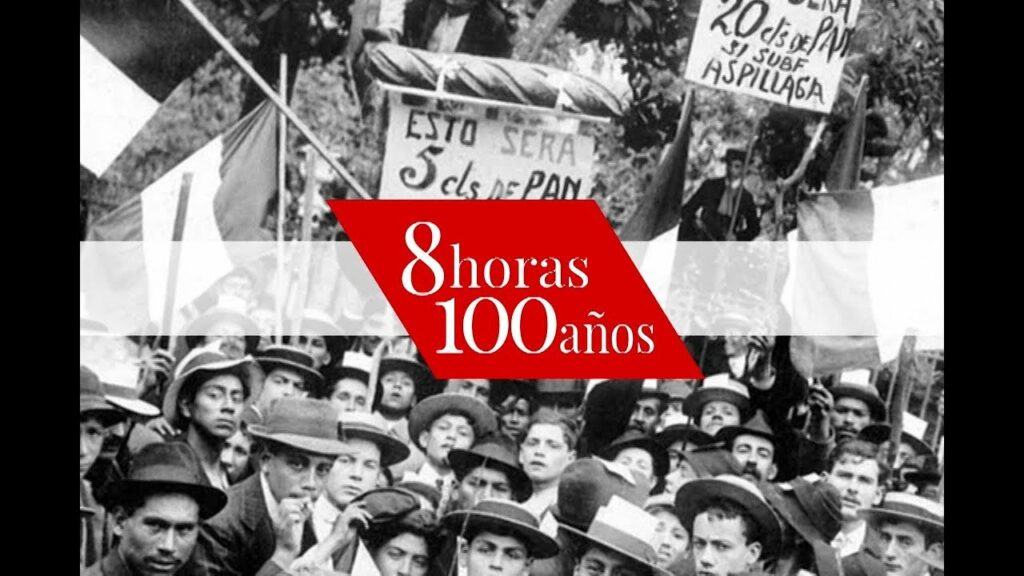

Si damos un salto a 1919, Perú llevó la delantera frente a España gracias a la lucha de los sindicatos de panaderos, estibadores y textiles, que obligaron al presidente José Pardo y Barreda, establecer la 8 horas de trabajo mediante un Decreto Supremo del 15 de enero de 1919.

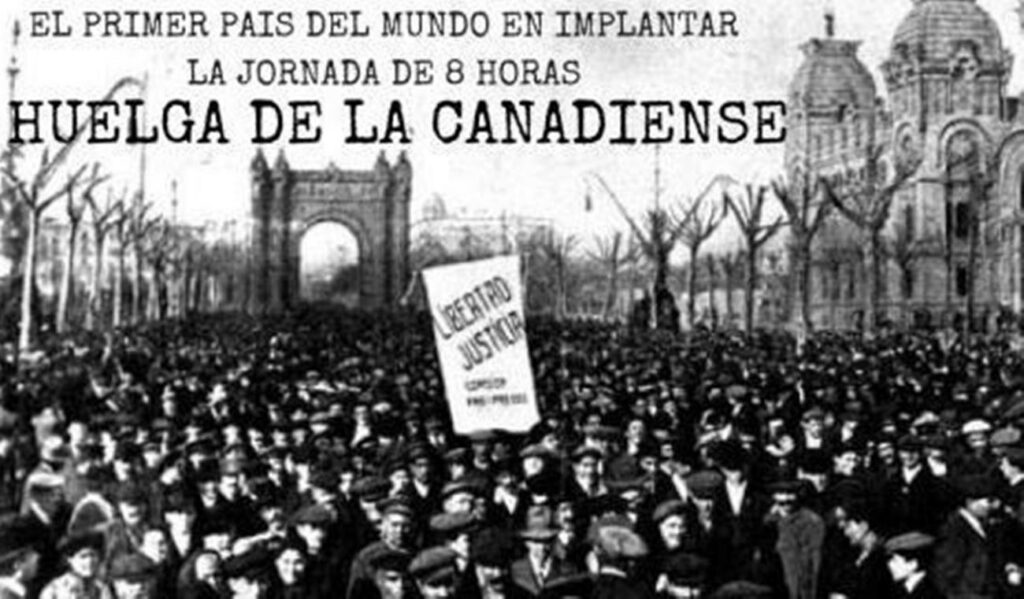

Un mes después, en febrero de 1919, se inició en Barcelona la conocida huelga de “La Canadiense” contra la eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, manejada por laCanadian Bank of Commerce of Toronto. El motivo de la protesta fue el despido de ocho trabajadores que intentaban fundar un sindicato independiente. El 23 de febrero se unieron a la huelga los trabajadores de la compañía Energía Eléctrica de Cataluña paralizando por completo la actividad de las compañías eléctricas durante 44 días. Una huelga general que logró detener el 70% de la industria catalana. Finalmente, el Gobierno fijó por un Decreto del 3 de abril de 1919, la jornada máxima de ocho horas diarias.

Ese mismo año, también Francia reglamentó las 8 horas y entramos al siglo XX al fragor de esta conquista. En Argentina fue el gobierno de Hipólito Yrigoyen que en 1929 estableció por ley la jornada laboral de ocho horas en Argentina.

¿Hubo algún país que lograra esa conquista antes de la Revolución Rusa?

Es aquí cuando alzan su voz los uruguayos y recuerdan que fue en esa pequeña república del sur donde se legisló por primera vez a favor de las 8 horas (pero con 6 días laborables). Cuenta el portal uruguayeduca.anep.edu.uy:

“Al iniciarse el siglo XX, acompañando el crecimiento de la actividad industrial, comenzó a plantearse la “cuestión obrera” en el Uruguay. Hacia 1911 hubo alrededor de 20.000 obreros en huelga en una población obrera de 40.000 integrantes en Montevideo. La más importante fue la de los tranviarios que trabajaban de 15 a 16 horas por día; esta huelga motivó la acción solidaria de otros gremios y derivó en enfrentamientos con la policía.

Los obreros reclamaban en general, la reducción de la jornada laboral, mejoras en las condiciones de trabajo y aumento de salarios. Batlle y Ordoñez, que percibió el alcance de la problemática obrera al entrar en contacto con la realidad europea, trató de evitar el agravamiento de los conflictos con una abundante legislación. Entre estas medidas se destaca: La ley de 8 horas de trabajo, que el primer proyecto sobre la reducción del horario de trabajo fue presentado en 1905 por los legisladores Luis Alberto de Herrera y Carlos Roxlo, en el que se establecía la jornada de 9 horas.

En 1906 y 1911 envió Batlle y Ordoñez dos nuevos proyectos. Por último, se establecía la jornada de 8 horas para todas las actividades, se prohibía el trabajo a los menores de 13 años y se implantaba un día de descanso cada seis.

En el año 1915 -dos años antes de la revolución bolchevique de Lenin- se aprueba en nuestro país la Ley 5.350, denominada Trabajo Obrero, que en su Art. 1º establece: “El trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de construcción de tierra o en los puertos, … no durará más de ocho horas”.”

En nuestra segunda entrega analizaremos el origen y las razones del nuevo horizonte de las seis horas que se viene gestando desde el siglo pasado.

Investigación especial de Laura Giussani Constenla para LCV-Historias de Trabajadores

……………………

Destacada

La murga como memoria, cuerpo e identidad popular

En exclusiva con LCV – La Columna Vertebral / Historias de trabajadores, Coco Romero recorre más de medio siglo de vínculo con la murga como experiencia vital, cultural y política. Desde la infancia atravesada por el carnaval hasta la prohibición impuesta por la dictadura, Romero reconstruye una historia silenciada de la cultura popular argentina: la murga como espacio de felicidad, protesta, memoria colectiva y disputa de identidades. Archivista, investigador y formador de generaciones, reflexiona sobre el cuerpo en la calle, la censura, el clasismo, la tradición carnavalera y el vaciamiento de las políticas culturales, reafirmando a la murga como una práctica viva que resiste y vuelve, incluso después de décadas de prohibición.

LCV: “Bueno, Coco, contame por qué la murga, por qué a vos, digamos, hace 50 años que te dedicás a esta expresión musical.”

Coco Romero: “Porque de niño fui feliz con la murga. Durante la dictadura, en 1976, mediante el decreto 21.329, los militares prohíben el carnaval, que tuvo 36 años de prohibición. Esa prohibición se levanta recién con Néstor Kirchner, entre 2002 y 2011. En ese momento yo estaba con La Fuente, un grupo que tocó durante toda la dictadura, y me pregunté cómo algo que me había hecho tan feliz podía estar prohibido. Entonces escribí una canción llamada ¿Dónde fueron los murgueros? y a partir de ahí empecé a recibir señales constantes. En los años 80 tocábamos y veía pibes bailando como yo bailaba cuando era niño.”

LCV: “¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia?”

Coco Romero: “Yo nací en Salta y mi madre me trajo a Buenos Aires cuando tenía entre un año y medio y dos años. Viví en Coghlan, Belgrano R y Villa Urquiza.”

LCV: “Bueno, chetito eras, ¿no?”

Coco Romero: “No. En ese momento Belgrano R estaba rodeado de pensiones. Yo me crié en el Santa Rosa, un hotel de 120 habitaciones. Éramos muchos niños y tuvimos una infancia muy feliz. La murga era parte de los juegos, de los rituales y de la vida cotidiana. Jugábamos a la pelota y jugábamos a la murga.”

LCV: “La murga como hecho cultural en la Argentina muchas veces fue vista como algo maldito.”

Coco Romero: “Sí. Hubo momentos en que determinados sectores sociales la veían como algo de negros. Tuvo períodos de gloria como discurso contracultural y político. Cuando yo era chico la veía mucho en la provincia, por ejemplo en San Luis. Esas murgas hablaban en contra de los patrones o se vestían como ellos para ridiculizarlos. Era un lenguaje de protesta muy directo.”

LCV: “¿Cuándo se origina ese lenguaje tan primario de protesta?”

Coco Romero: “Después de escribir la canción empecé a preguntar qué era la murga y nadie lo sabía. La respuesta era siempre la misma: los negros de la esquina. Hoy dicen los negros del peronismo o del kirchnerismo. Un pueblo bajo. Yo opté por entrevistar a los viejos murgueros. En 1982 empecé en San Martín y Villa Martelli y me encontré con un universo enorme. Me eduqué mucho con la revista Crisis. En 1975 Mauricio Kartun escribe un artículo muy importante, Del candombe a la murga, que me abrió la cabeza.”

LCV: “Ahí te das cuenta de que la sociedad no tenía idea de lo que era la murga.”

Coco Romero: “Exactamente. Murga era un término despectivo, como cuando se dice que un equipo de fútbol es una murga. Empecé a buscar material, a armar archivo, a recorrer Parque Rivadavia durante 15 o 16 años todos los domingos. Me convertí en un buscador de libros. En una librería de Avenida de Mayo encontré un libro de 1968 de Pedro Orgambide, Carnaval, carnaval. Eso me deslumbró. Después lo entrevisté y entendí que la murga tenía una historia profunda.”

LCV: “Y de ahí surge tu trabajo como autor.”

Coco Romero: “Junté tanto material que amigos me dijeron que tenía que sacar un libro. Así publiqué La murga porteña, historia de un viaje colectivo, Los talleres de murga del Rojas y El universo creativo del carnaval. Yo no sabía escribir, pero escribí. El Fondo Nacional de las Artes me aceptó el proyecto por el lado del folklore, en una época en la que la cultura todavía tenía apoyo.”

LCV: “Hoy pareciera haber una degradación en la política cultural.”

Coco Romero: “Totalmente. Hay dirigentes de cultura que no saben absolutamente nada. No leen, no conocen la cultura popular y no quieren profundizarla, cuando es parte esencial de la historia de los pueblos.”

LCV: “Estuviste más de 30 años en el Rojas.”

Coco Romero: “El primer taller lo di en 1988 y estuve hasta 2009. Treinta y cuatro años. El Rojas fue fundamental. En la etapa democrática, Pacho O’Donnell le encargó a Eduardo Miñoña un trabajo sobre murga y así nació el documental Mocosos y chiflados. El conflicto era claro: un pibe de clase media al que no lo dejaban salir en la murga porque se iba con los negros. Eso es un conflicto de identidad y de cuerpos. La murga está en la calle y eso incomoda.”

LCV: “¿Cómo se eligen los temas y la estética de una murga?”

Coco Romero: “No es un proceso fácil. Nosotros impulsamos que haya un motivo, afinación, poesía. Todo eso ya existe en otros países. Los uruguayos desarrollaron una gramática muy fuerte. La murga gaditana tiene una estructura clara: saludo, cuplé y retirada, con la marcha camión como base rítmica. En Buenos Aires, después de 36 años sin carnaval, es muy difícil lograr organicidad.”

LCV: “El carnaval es una fiesta históricamente resistida.”

Coco Romero: “Es una fiesta prohibida. Momo es la deidad del carnaval, expulsado del Olimpo por criticar a todos. El carnaval es la inversión: el rico se viste de pobre y el pobre de rico. No todos se bancan eso. Por eso molesta. Pero el carnaval siempre va a seguir.”

LCV: “¿Dónde te encuentra hoy la gente que quiere aprender con vos?”

Coco Romero: “Estamos por abrir un espacio en la Fundación Educativa El Sapo y la Rana, en Boulogne, una escuela Waldorf. También me pueden encontrar en redes buscando Coco Romero, Murga y Carnaval. Divulgar cultura popular es una forma de fortalecer nuestra identidad.”

LCV: “Coco, muchas gracias. Vamos a escuchar tu trabajo.”

Coco Romero: “Gracias a ustedes. Primero vamos a escuchar un poema de Roberto Santoro, poeta desaparecido en 1977, Vocales. Después, una canción de la murga Sacala almidón, 14 de mayo.”

Destacada

Alberto Nadra: “La resistencia no se declama, se organiza fábrica por fábrica”

En diálogo con el programa La Columna Vertebral de La RZ Radio, Alberto Nadra analizó el paro nacional, el rol del sindicalismo y el impacto de la reforma laboral que se debate en el Senado. Durante la entrevista, sostuvo que la resistencia no puede reducirse a una consigna ni a una medida aislada: debe construirse desde abajo, fábrica por fábrica, barrio por barrio, recuperando la tradición histórica del movimiento obrero argentino. Nadra planteó una crítica tanto a la dirigencia sindical como a la dirigencia política, señalando que la organización en la base y el debate permanente con los trabajadores son claves para enfrentar el actual escenario social y económico. También reflexionó sobre el deterioro educativo, la pérdida de solidaridad y las consecuencias culturales que arrastra la Argentina desde la dictadura de 1976. “Si no organizamos, todo se diluye en el aire”, afirmó, llamando a reconstruir la conciencia colectiva frente a un modelo que —según advirtió— profundiza la desigualdad y la fragmentación social.

LCV: Recién escuchábamos a Hugo Moyano. Más allá de las controversias ideológicas, es un dirigente que ha combatido fuertemente a favor de su sindicato y del movimiento obrero. Tenemos anuncios de paros de las CTA y posiblemente de todas las centrales. El paro del otro día fue fuerte, con alto acatamiento. ¿Cómo lo viviste vos?

Alberto Nadra: Bueno, a mí me pareció un hecho muy importante, una demostración de fuerza necesaria, acorde a la gravedad del tratamiento de esa ley y a la inmensa traición de quienes se dicen representantes del movimiento nacional y popular, particularmente del peronismo, digamos.

LCV: Se criticó mucho a la CGT por si el paro fue o no con movilización.

Alberto Nadra: Bueno, yo creo que es fácil criticar a la CGT o al sindicalismo, pero quiero marcar dos cosas: primero, que la responsabilidad principal de conducir la lucha popular corresponde a los dirigentes políticos y no a los sindicalistas; y segundo, que no se puede reducir la crítica a si el paro fue con o sin movilización, porque eso depende de la coyuntura, digamos.

LCV: ¿Entonces dónde pondrías la crítica principal?

Alberto Nadra: Bueno, la crítica de fondo es que la resistencia se ha reducido demasiado a definiciones teóricas generales; para mí era mucho más importante haber trabajado estos meses en la base del movimiento obrero, en cada fábrica y lugar de trabajo, esclareciendo qué está en juego y organizando un plan de lucha, digamos.

LCV: ¿Cómo se traduce eso en lo concreto?

Alberto Nadra: Bueno, asambleas en las fábricas, discusión con los trabajadores, coordinación de delegados, relación con el barrio, explicarle al vecindario lo que pasa, porque cuando cierra una fábrica el barrio es el primero que lo siente: el almacén, la farmacia, el bodegón, digamos.

LCV: Eso tiene antecedentes históricos muy claros.

Alberto Nadra: Claro, bueno, el movimiento obrero argentino y el peronismo tienen esa tradición: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre se sostuvo con el acompañamiento de todo el barrio de Mataderos, hay que recuperar esa experiencia y asentar claridad en la base sobre a qué nos enfrentamos, digamos.

LCV: Yo coincido, pero en las asambleas se ve mucha falta de empatía. Mucha gente cree que esto no le va a tocar.

Alberto Nadra: Bueno, coincido totalmente, y si me apurás no diría 20 años sino 40; ese vacío fue ocupado por la ideología dominante, por los grandes medios y por un sistema educativo debilitado, digamos.

LCV: El día del paro vi gente yendo a trabajar por miedo.

Alberto Nadra: Bueno, claro, hay una ilusión de que quedándose quieto no va a pasar nada, pero va a pasar igual, porque este sistema no valora al individuo, te reemplaza por otro más barato y más joven, digamos.

LCV: Incluso las búsquedas sobre la reforma laboral crecieron recién después de votarse.

Alberto Nadra: Bueno, sí, tarde, muy tarde, y eso muestra que no hubo un trabajo sistemático de discusión previa en los lugares de trabajo, digamos.

LCV: Vos mencionabas el ejemplo de Camioneros.

Alberto Nadra: Bueno, Camioneros hace trabajo político cotidiano; hablás con un recolector y tiene clarísimo lo que pasa porque discuten permanentemente y sacan conclusiones colectivas, digamos.

LCV: ¿Y qué pasó con experiencias anteriores, como De la Rúa o Macri?

Alberto Nadra: Bueno, no se discutieron en profundidad en la base; cerraron miles de empresas y se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, y esa experiencia tenía que discutirse fábrica por fábrica para generar conciencia, digamos.

LCV: Yo pongo mucho el eje en la educación, especialmente en esto de pasar de grado sin aprendizajes reales.

Alberto Nadra: Bueno, coincido plenamente, ese psicologismo barato de “no frustrar” fue devastador; no poner límites es contraproducente y destruyó herramientas básicas como la comprensión lectora, digamos.

LCV: Vos vinculás esto con un proceso histórico más largo.

Alberto Nadra: Bueno, sí, esto es consecuencia de la derrota popular del 76, no solo por los muertos y desaparecidos, sino porque la dictadura destruyó deliberadamente el lazo social y el sistema educativo, y eso nunca se revirtió del todo, digamos.

LCV: Para cerrar, ¿qué esperás de lo que viene: resignación o despertar?

Alberto Nadra: Bueno, yo siempre apuesto a la esperanza, no a volver a algo anterior sino a construir algo nuevo, y el eje central es impedir la aplicación de la ley laboral y volver a organizar desde abajo, fábrica por fábrica y barrio por barrio, digamos.

Destacada

Rodrigo Romero, delegado en FATE: “No fue una crisis: fue una decisión patronal”

En el marco del conflicto por el cierre de la planta de Fate, La Columna Vertebral – Historias de trabajadores dialogó con Rodrigo Romero, delegado del SUTNA, mientras se desarrollaba una audiencia con el Ministerio de Trabajo.

Con 20 años de antigüedad en la fábrica, Romero describe no solo la situación laboral, sino también el capital humano, la experiencia obrera y las consecuencias sociales de una decisión empresarial que deja a cientos de familias en la incertidumbre.

LCV: “Estamos en comunicación con Rodrigo Romero, uno de los delegados del sindicato de neumáticos SUTNA. Vamos a hablar de este caso emblemático que puede transformarse en un caso testigo de la debacle de las grandes empresas: el cierre de Fate. ¿Cómo te va, Rodrigo?”

Rodrigo Romero: “Hola, buenas tardes. Acá estamos, tristes, pero dando la lucha.”

LCV: “¿Dónde estás en este momento? ¿Estás en la fábrica?”

Rodrigo Romero: “No, en este momento no estoy en la fábrica. Estamos en una audiencia con el Ministerio de Trabajo y con la patronal.”

LCV: “¿Es una audiencia por Zoom?”

Rodrigo Romero: “Sí, es por Zoom. Estamos esperando el cuarto intermedio y que termine.”

LCV: “¿Cómo la ves venir?”

Rodrigo Romero: “No se ve muy bien la cosa. La fábrica está muy dura. Está todo en discusión. Nosotros esperamos ver qué camino se puede tomar, si se puede conciliar, pero lo único que queremos es conservar nuestro puesto de trabajo, la fuente laboral para todos los trabajadores, de forma colectiva.”

LCV: “¿Está dictada la conciliación obligatoria?”

Rodrigo Romero: “Sí, fue dictada y la fábrica la acató. Por ley deberíamos volver todos a trabajar, pero la patronal dice que nos considera despedidos y que no nos va a dejar ingresar.”

LCV: “¿Cómo era trabajar en Fate?”

Rodrigo Romero: “Yo trabajo hace 20 años en Fate. Cuando entré, en 2006, ya había conflictos. La gente de adentro te advertía que Fate no pagaba bien. Igual, era una empresa grande, con prestigio, donde se ganaba un poco más que en otros lados.”

LCV: “¿Cuál es tu tarea dentro de la planta?”

Rodrigo Romero: “Soy operario. Manejo máquinas de radial auto que fabrican cubiertas 15, 16 y 17. Son máquinas automáticas, semiautomáticas y manuales.”

LCV: “¿Esa experiencia se puede trasladar a otro rubro?”

Rodrigo Romero: “Solo dentro del neumático. Podría trabajar en Pirelli o Firestone, pero siempre en este rubro. Hace 20 años que hago neumáticos, es el único oficio que tengo.”

LCV: “Eso implica una enorme pérdida de capital humano.”

Rodrigo Romero: “Exactamente. Hay compañeros con 20, 30 y 40 años de fábrica. Muchos están físicamente destruidos. Mi hermano, por ejemplo, perdió un brazo por falta de medidas de seguridad. La empresa quiso indemnizarlo y echarlo, pero como sindicato logramos su reincorporación. Él quería seguir trabajando.”

LCV: “¿Cuántos años tenés?”

Rodrigo Romero: “Tengo 44 años.”

LCV: “¿Cómo impacta esto en tu vida personal?”

Rodrigo Romero: “Tengo una hija de 10 años, vivo con mi compañera y sus dos hijos. Alquilo. Pensé que en cinco años iba a poder comprar algo, pero ya llevo 20 y no se pudo. Hace 14 meses que no tenemos aumento. Siempre fue una lucha.”

LCV: “¿Hace cuánto sos delegado sindical?”

Rodrigo Romero: “Hace 9 años. Todos los años era lo mismo: Fate nunca quería dar nada. Lo que logramos fue empatar o superar la inflación hasta que llegó el gobierno de Milei.”

LCV: “¿Qué opinión tienen sobre el empresario y el gobierno?”

Rodrigo Romero: “Creemos que Madanes Quintanilla siempre tuvo acuerdos con todos los gobiernos. Tiene espalda económica. La fábrica está llena de materia prima y las máquinas están listas. Cerraron justo antes de la reforma laboral. Creemos que es una maniobra.”

LCV: “¿Quiénes quedan en el medio de esa disputa?”

Rodrigo Romero: “Nosotros. Los trabajadores. Somos el jamón del sándwich.”

LCV: “¿Creés que la fábrica va a volver a abrir?”

Rodrigo Romero: “Sí, sin dudas. No se puede cerrar una empresa de esta magnitud. El problema es entre el empresario y el gobierno. Los que pagamos el plato roto somos los trabajadores.”