Entrevistas

Leo Santillán: “Lamentablemente, hoy hay consenso para reprimir”

Entrevista exclusiva de Paulo Giacobbe para La Columna Vertebral.

Hace poco más de dos meses, en octubre de 2024, el cabo Alejandro Acosta, condenado a perpetua junto al comisario Alfredo Fanchiotti, pudo dejar su celda luego de un largo juicio que los encontró responsable de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación Avellaneda. En esta entrevistasobrevuela la responsabilidad política de la represión. Con revelaciones impactantes: El comisario Fanchiotti quiso hablar con la familia Santillán para revelar quiénes fueron los responsables políticos. El Juez Lijo lo impidió, prometió citarlo a declarar, y nunca lo hizo.

Aquel 26 de junio de 2002 la sociedad asistió impotente a un fusilamiento a mansalva transmitido en vivo por la televisión. Las imágenes causaron conmoción, bronca, y lágrimas. Convencido de la necesidad de mantener viva la memoria histórica, las luchas de los trabajadores y todos los asesinados, tanto en dictadura como en democracia, La Columna Vertebral conversó con Leandro Santillán, hermano de Darío e integrante del Espacio de Familiares y compañeros de Darío y Maxi, con la intención de reconstruir cómo se fueron dando las cosas y cómo vivió su familia la libertad condicional que se le otorgó a Acosta. También quisimos escuchar la voz de uno de aquellos piqueteros del 2001, fundadores de una nueva forma de hacer política en el territorio, frente a un nuevo escenario de estigmatización y criminalización de los movimientos sociales.

“La verdad que fue un golpazo”, empezó diciendo Leonardo Santillán sobre el momento en el que se enteró de la decisión judicial el 10 de octubre del año pasado. Le había llegado una notificación a su abogada, Paula Alvarado Mamami. “Nos enteramos ahí con mi viejo (Alberto Santillán); justo daba la casualidad que estaba esa mañana en la casa de mi viejo y la verdad que fue un golpazo. Sabíamos igual que se acercaba un poco con el cumplimiento de la fecha, de los 25 años, y que se la iban a dar. Pero no a tres años de que se cumpla o que se efectivice esa condena”.

“En el 2024, unos meses de la liberación de Acosta, Fanchiotti intentó comunicarse con nuestra abogada, diciendo que tenía pruebas de las responsabilidades políticas” en los asesinatos. Si bien los condenados a perpetua pertenecían a la Polícía Bonaerense, hubo otras condenas por el operativo que no sólo asesinó a dos jóvenes sino que hirió a decenas de personas en una cacería brutal luego de una manifestación en el Puente Pueyrredón pidiendo acceso a planes sociales en una de las peores crisis económicas del país. También fueron condenados

Los policías Osvaldo Félix Vega, Carlos Jesús Quevedo y Mario Héctor de la Fuente que recibieron penas de 4 años; Antonio Gastón Sierra, 3 años; Lorenzo Colman, 2 años; y Francisco Celestino Robledo, 10 meses. Carlos Néstor Leiva, que estuvo prófugo 24 meses, recibió una pena de seis años y seis meses. Leiva reprimió sin uniforme, de civil, y cuando recuperó la libertad, reincidió. En 2013, fue condenado a 11 años y medio por integrar “la banda de la autopista”, que se dedicaba al secuestro extorsivo.

Las otras fuerzas represivas que actuaron en Avellaneda fueron Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La represión se prolongó por horas y cuadras, incluso hasta la siguiente estación de tren, y existió una coordinación entre fuerzas federales y provinciales. El resultado fue una incontable cantidad de detenidos, heridos y varios manifestantes en terapia intensiva. Por eso, las familias siempre denunciaron como responsables políticos a: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Carlos Ruckauf, Juan José Álvarez, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasoff, Luis Genoud, Carlos Soria (fallecido), Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández.

Fanchiotti quería hablar de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda pero Lijo nunca lo citó

“Fanchiotti decía que quería hablar, acercar pruebas, ponía una serie de condicionamientos a nuestra abogada para que se acerque”, continúa Leonardo Santillán, “hablaba de responsabilidades políticas, había varios de los que señalamos nosotros”. Quería que Paula Alvarado Mamami, representante de nuestra familia, fuera a Baradero. “Que venga sola, con un pendrive”, advirtió Fanchiotti.

El Juez Federal Ariel Lijo lleva una de las causas por las responsabilidades políticas y se enteró del pedido del comisario. Desalentó a la familia de que cayera en sus condiciones y aseguró “que iba a llamar a Fanchiotti para declarar en Comodoro Py”. Nunca lo hizo.

En el 2005, durante el juicio, Fanchiotti se declaró inocente. Ese día casi lo meten preso a Leonardo. Junto a integrantes de diferentes organizaciones llevaba meses acampando frente a los Tribunales de Lomas de Zamora, siguiendo el juicio desde adentro de una lona. “Recuerdo el acompañamiento constante que hubo desde personalidades, militantes, organismos de Derechos Humanos; una militancia activa velando para que se haga justicia”.

“También me acuerdo cuando tuve que declarar yo, me hicieron cruzar con Fanchiotti y Acosta mientras esperaba para declarar. Primero, me llevaban para declarar como del brazo, yo tenía 23 años, me llevaban agarrado como si fuera el acusado. Y mientras esperaba para declarar, primero lo subieron a Acosta”. Los de traje azul camuflado venían charlando amigablemente en un ascensor con el futuro condenado por asesinato. Leo escuchó el diálogo.

—¿Y, Negro, todo bien?

—Sí, todo amor y paz.

“Cuando sube y lo veo al chabón ahí, empecé a las puteadas”. Al testigo casi lo detienen ahí mismo. “Esta cuestión de esta presión psicológica que intentaron hacer debe ser para quebrarlo a uno. La verdad que fue una situación muy de mierda”. Y cuando declaró Fanchiotti lo mismo, casi preso. “Decidimos señalarlo como lo que era, como asesino. Esa vuelta que después nos rodearon gendarmes y me han intentado llevar a mí, porque bueno, era el que había gritado, pero estaba con otros compañeros”. Esa audiencia se vio demorada.

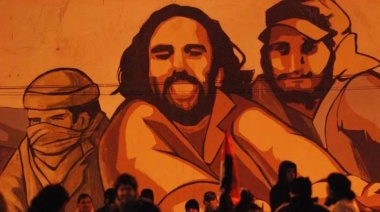

Leonardo resalta la victimización que sufrió Alberto Santillán durante el juicio. Resulta que Darío y Maxi fueron asesinados frente a las cámaras de televisión. “Mi viejo también estuvo en la audiencia y como algunas veces lo hemos hablado, una y otra vez viendo las imágenes, debe ser algo tortuoso”. Darío y Maxi agonizaron en la estación de tren de Avellaneda, que hoy lleva sus nombres. El tren ya no para en Avellaneda, para en Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En el hall de esa estación de tren es donde Maxi muere de la mano de Darío, que estaba socorriéndolo. Ellos no se conocían pero tenían casi la misma edad, un poco más de veinte años. La imagen es mural en la estación: la palma de la mano de Darío en alto, pidiendo un cese del fuego, al tiempo que no soltaba a Maxi. Por eso, Darío y Maxi. A esa imagen se le sumó, atrás de Darío, sosteniéndolos a los dos, una madre de Plaza de Mayo, con su pañuelo en la cabeza. Nora Cortiñas está presente en murales y afiches en todas partes de la estación, como Vicente Zito Lema y tantos otros compañeros y compañeras que sostuvieron la lucha junto a los piqueteros.

Hoy como ayer, los medios bajan la idea de que los movimientos de desocupados son planeros, vagos…los estigmatizan y criminalizan

“Lo que también por ahí es una reflexión personal tiene que ver con el tema de lo que siempre fueron Darío y Maxi socialmente”, sostiene Leo. “Es como esto que pasa hoy por hoy con el movimiento piquetero, la estigmatización que viene sufriendo, aparte de la persecución judicial y política. El enojo. Esta cuestión que hay a veces con el enojo social que tiene que ver con la estigmatización y los discursos que bajan los medios. El asesinato de Darío y Maxi siempre fue como un punto y aparte. Desde un primer momento. Ha pasado el tiempo y por ahí como que no está asociado (al movimiento piquetero). Aunque sabemos que está entrelazado. Nosotros sabemos que Darío es parte del movimiento piquetero. Responde a las luchas que se dan en los territorios por las demandas sociales: las cooperativas, los planes, los comedores… todas las cosas que las caracterizaron desde los comienzos, aparte de otras que se fueron sumando. Pero yo creo que no se lo asocia en general. Lo asocia la militancia. Eso por un lado está bueno. Pero está mal que no se entienda lo que son los movimientos sociales, que se piense que son planeros, que son vagos. El discurso que se baja, muchas veces como culpabilizando. Hasta porque se obstaculiza o se corta una calle y no por las políticas de gobierno, que tiene que ver con el ajuste, con la inflación y con leyes que terminan perjudicando al pueblo. Mucho más después de la asunción de Milei”.

“Nosotros siempre hemos tenido un acompañamiento. Desde el primer momento, cuando pasó el 26 de junio, a mí hubo algo que por ahí me sorprendió mucho. Era la gente como se acercaba. Que por ahí no militaba”.

Después del asesinato de Darío y Maxi realizaron muchas acciones antes del juicio exigiendo justicia. “Tuvimos una marcha el 3 de julio. Esa vez había llovido mucho. Éramos 20.000 personas (algunos medios consignaron más manifestantes, entre las adhesiones había alrededor de 100 organizaciones de amplios sectores) marchando bajo la lluvia desde la estación Avellaneda, en aquel entonces todavía se llamaba así, hasta la Plaza de Mayo. Y se acercaba gente a solidarizarse. Militantes, pero también otra gente, señoras, vecinos. Por ahí hasta llorando muchas veces”.

Y abrazando:

—Yo vi lo que le pasó a tu hermano.

—Lo siento mucho.

“Y bueno, eso que pasó, por la brutalidad en que lo asesinan, la forma despiadada, como casi televisado en vivo y en directo, termina interpelando. Ni hablar a los que militaban, pero a quienes no militaban fue como un shock de ver. También entendiendo qué es lo que se construía desde acá y entendiendo la particularidad que tenía Darío como militante. Con sus pocos años, pero con una militancia muy intensa”.

“Tuvimos que estar vigilando de cerca, controlando de cerca”, sintetiza Leo sobre el juicio, al tiempo que describe la actitud de Fanchiotti como muy fría y la de Acosta indiferente. Pero ahora, 22 años después, lo que dice Fanchiotti era lo que las familias de Darío y Maxi vienen sosteniendo desde el primer momento: existió una planificación y una premeditación en la Masacre de Avellaneda. “Lijo se había comprometido a llamarlo, unos días antes del 26 de junio, y después de eso no hizo nada, no se comunicó más con nosotros, no nos dijo nada y nosotros lo estuvimos llamando. Nos habían pedido prueba y fuimos acercando testimonios, diferentes testigos, inclusive fuimos con esto, que lo estaba diciendo el principal responsable material del asesinato de Darío y Maxi”.

El 14 de diciembre de 2024, desde Familiares y Compañeros de Darío y Maxi, organizaron un escrache a la casa de Acosta. Leo Santillán contó la importancia de esa actividad: “Fuimos pegando carteles, avisando con megáfonos, contando quiénes eran Darío y Maxi, qué pasó el 26 de junio y qué fue lo que hizo Acosta. La verdad que hubo una muy buena recepción y los vecinos bastante sorprendidos. Una de las vecinas lo que nos contaba es que decían que Acosta había muerto, que tenía cáncer porque hace unos meses había estado por acá y estaba rapado. Y pudimos conversar con los vecinos y se sorprendían y también se indignaban”. Lograron que la vuelta de Acosta no pase desapercibida en el barrio.

No se puede pensar la masacre del Puente Pueyrredón sin el 19 y 20 de diciembre de 2001, sin esa “efervescencia”. Y entonces, al pensar el contexto, volvemos a “las responsabilidades políticas que respondían a cortar con la protesta social. El gobierno de Duhalde debilitado ante el FMI, pidiendo plata. Desesperado. El FMI negándosela. Porque, bueno, había una lucha que se iba dando en las calles que por ahí la encabezaba principalmente el movimiento piquetero. No se lograba el control social”.

Por eso, cuenta Leonardo Santillán, es que después de los asesinatos se trató de instalar que fue un enfrentamiento entre piqueteros. Una interna. “No lo pudieron mantener. No prosperó el plan ante la aparición de las fotos. (Una secuencia donde se veía como actuó la policía). Y ante el enorme repudio popular. Porque la gente no se bancó lo que pasó. Se demostró lo que pretendían hacer. Y también por lo que denunciaron los movimientos. Y lo que denunciamos nosotros como familia, tanto nosotros, la familia de Darío, como la familia de Maxi”.

Se los acusó de tener nexos con la guerrilla y de formar parte de un plan desestabilizador contra el gobierno de Duhalde. “Cuando lo que nosotros estábamos haciendo era entendiendo la situación en la que estábamos después de la crisis del 2001. Las demandas, que eran en aquel entonces los comedores, la salud… Pero que nada que ver tenía con eso”.

La previa del 26 de junio de 2002 y el año 2024, que Javier Milei define en documentos oficiales como “Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, tienen un discurso parecido desde algunos medios de comunicación y en el propio discurso presidencial. Con el comunismo en primera plana como enemigo número uno. Con la fogosidad púber de considerar comunistas a todo aquel que no sea La Libertad Avanza.

“Lo que pasó el 26 de junio del 2002 después se fue repitiendo de otra manera, lo que han notado es que antes no había un consenso. Hoy se ha generado un consenso para reprimir, para allanamientos, para persecución, Por lo menos antes no había un consenso. Pero hay una similitud en cuanto a la necesidad de exterminar a las organizaciones piqueteras. Hoy por hoy es diferente el panorama del 2001 porque hay varios sectores que están en la calle. Pero a los que siguen buscando es al movimiento piquetero”.

“Por eso los allanamientos que se han dado en los comedores, en los comedores encima, esta denuncia de que los movimientos piqueteros son los que extorsionan a la gente. Porque lo que ven ellos es que tienen que salir para poder avanzar descaradamente con todas las políticas de saqueo y de ajuste que vienen contra el pueblo”.

Cuando Milei habla de ‘Libertad’ quiere decir ‘libertad de mercado’ pero se hace llamar ‘libertario’. Es un bajón para nosotros no poder salir a luchar contra eso.

—¿Y te jode que Javier Milei diga que es libertario, que ponga la palabra anarco en sus definiciones de sí mismo? —le pregunto a Leo y al toque noto en su gesto el disgusto, la molestia. No hace falta la respuesta.

—”Sí, sí, sí, totalmente, totalmente —contesta Leo-Porque libertarios eran los anarquistas. Los que luchaban por la libertad verdadera. Este lo que habla es de la libertad del mercado y refiere a eso y encima un montón de imbéciles o de pibes que pueden tener título o el acceso a la educación privada, pero que no tienen el entendimiento de la historia, quieren ser los verdaderos libertarios. Me parece que es un bajón para nosotros, que no podamos salir a luchar eso, más allá de lo que se defina cada uno, porque yo por ahí no me defino ni como comunista, socialista, anarquista, abrazo todas las luchas y respeto y me parece muy bueno, pero me indigna que sí, que se apropie de una palabra con la que se representa mucho la historia de nuestro país, de lucha, y que tiene que ver justamente con los compañeros anarquistas”.

Destacada

“Despiden a los que se organizaron”: conflicto en LustraMax y denuncia de persecución sindical

En diálogo con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Leandro Gómez, delegado de LustraMax, detalla el conflicto abierto tras el despido de 15 trabajadores, entre ellos representantes sindicales. Denuncia persecución antisindical, cuestiona el rol del gremio de Comercio y advierte que la empresa busca desarticular una organización construida durante cuatro años. Mientras esperan la definición tras la conciliación obligatoria, los trabajadores sostienen que la pelea es por el trabajo y por el futuro de sus familias.

LCV: Contanos el contexto del conflicto. Primero, ¿qué es exactamente LustraMax, a qué se dedica y cuántos trabajadores tiene?

Leandro Gómez: “LustraMax es un depósito logístico que distribuye materiales descartables para comedores, como bandejas, platos y vasos. En esta planta trabajan 140 compañeros bajo el convenio de Comercio. Además, la empresa tiene una segunda planta donde 40 trabajadores producen servilletas y papel higiénico.”

LCV: ¿Cuántos trabajadores están afectados por el conflicto? ¿Es un achicamiento general de planta?

Leandro Gómez: “La empresa despidió a 15 trabajadores, incluidos los dos delegados. Estamos en una tregua por la conciliación obligatoria, pero el problema de fondo sigue. La empresa dice que debe reducir el plantel por una supuesta crisis económica. Hay compañeros que estarían dispuestos a irse, pero despidieron a otro grupo: los que nos organizamos hace cuatro años para reclamar salario en blanco y pago en fecha.”

LCV: ¿Están encuadrados en algún sindicato? ¿Cuál es la representatividad?

Leandro Gómez: “Estamos bajo el convenio de Comercio, seccional San Martín. Durante años el sindicato no estuvo presente cuando teníamos trabajo no registrado y pagos fuera de término. Nos organizamos y conseguimos delegados. Con el conflicto apareció el gremio, pero planteó que había que aceptar los despidos, algo con lo que no estamos de acuerdo.”

LCV: El dueño mencionó asesoramiento sindical para los despidos. ¿Qué saben al respecto?

Leandro Gómez: “El propio dueño dijo que no actuó solo y que se asesoró con la regional. El secretario general es Raúl Jot. Nos sorprende que un sindicato asesore a la empresa sobre cómo despedir en lugar de defender a los trabajadores. Queremos que expliquen esa postura.”

LCV: La empresa argumenta una crisis económica. ¿Cómo lo ven ustedes?

Leandro Gómez: “Dicen que hay baja en las ventas, pero nosotros vemos salir camiones todos los días. En los últimos tres años tuvieron ganancias millonarias superiores a los mil millones de pesos. Además, buscan despedir a los delegados y tengo un proceso de desafuero abierto. Entendemos que es un ataque antisindical para destruir la organización.”

LCV: El 11 de febrero vence la conciliación obligatoria. ¿Qué medidas están evaluando?

Leandro Gómez: “Estamos discutiendo cómo seguir. No sabemos si la empresa va a ratificar los despidos. Ese día también hay convocatoria contra la reforma laboral, que siempre acompañamos. Evaluamos movilizar y el 12 continuar la pelea en la planta si es necesario.”

LCV: ¿Cómo impacta esta situación en la vida cotidiana de los trabajadores?

Leandro Gómez: “Son 140 familias, y 15 ya están directamente afectadas. Venimos de 23 días de acampe dentro de la empresa, lejos de nuestras casas. Fue duro, pero recibimos mucha solidaridad de sindicatos y organizaciones. Ahora, con el inicio de clases y el aumento de precios, la incertidumbre es muy grande.”

LCV: ¿Dónde realizaron el acampe y qué exigen concretamente?

Leandro Gómez: “Acampamos dentro de la empresa durante 23 días, reclamando que aceptaran la conciliación obligatoria para poder discutir. La aceptaron, pero no hay voluntad de diálogo. Creemos que van a ratificar los despidos. La empresa está en concurso de acreedores y presentó un preventivo de crisis, pero no demuestra la crisis que argumenta. Buscan derrotar la organización para allanar el camino a la reforma laboral.”

LCV: ¿Cuál es, en definitiva, el sentido de esta pelea?

Leandro Gómez: “La pelea es por el puesto de trabajo y contra el despido discriminatorio. Es una defensa de la organización que construimos y del derecho a trabajar. Peleamos por nuestros hijos, por nuestros pibes.”

Destacada

“Adorni nos despidió en los medios”: Norma Lezana denuncia represalias contra trabajadores del Hospital Garrahan

En un contexto de conflicto salarial, sumarios disciplinarios y acusaciones de persecución sindical, once trabajadores del Hospital Garrahan enfrentan recomendaciones de despido tras haber encabezado la histórica lucha salarial del año pasado. Norma Lezana, delegada y referente del hospital, dialogó con La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores (LCV) y sostuvo que se trata de una represalia política contra quienes “rompieron el techo salarial” impuesto por el gobierno. También explicó el estado legal del proceso, la campaña de apoyo nacional e internacional y la convocatoria a una nueva movilización.

LCV: Contanos un poco el marco en el que se dan estos 11 despidos.

Norma Lezana: “Los despidos son una represalia, un castigo a quienes nos pusimos al frente de la lucha del Hospital Garrahan. Venimos de una asamblea masiva donde tratamos los sumarios y la reforma laboral, en un contexto en el que el interventor Piroso, designado por el gobierno, avanzó contra el hospital luego de que los residentes reclamaran salarios que eran de 800.000 pesos. En ese momento, el presupuesto del Garrahan era presentado como un problema en la Casa Rosada. Sin embargo, tras una lucha histórica que se convirtió en causa nacional y obtuvo un 90% de apoyo social, logramos un 61% de aumento salarial y un bono de 450.000 pesos en octubre pasado. Eso descomprimió la situación, pero ahora aparecen los sumarios, vinculados a una protesta en la dirección cuando se descontaron entre 300.000 y 500.000 pesos a instrumentadoras y enfermeras. En un escenario de salarios deteriorados, pluriempleo y trabajadores endeudados incluso para comprar alimentos en cuotas, se notificó que la abogada del hospital recomendó el despido de 11 trabajadores y sanciones severas a otros 29. Nunca hubo 40 personas sumariadas en la historia del hospital. Lo más grave es que, siendo un documento reservado, a los 40 minutos el vocero presidencial difundió en los medios que estábamos despedidos y publicaron nuestros nombres sin que pudiéramos ejercer el derecho a defensa, lo que demuestra que el proceso está viciado.”

LCV: Generalmente cuando se habla de sindicalistas se mencionan sus prerrogativas y que no pueden ser despedidos. De los 11 casos, 10 son delegados. ¿Aplicaron de hecho la reforma laboral o cuál es el resquicio legal?

Norma Lezana: “No estamos despedidos formalmente, seguimos trabajando y el sumario recién comienza. Tenemos 15 días para hacer nuestros descargos y hemos presentado un amparo sindical ante la Justicia del Trabajo para que se reconozca que esto está directamente relacionado con la lucha del Garrahan del año pasado. Legalmente no pueden despedir delegados sin violar la tutela sindical, pero instalaron en los medios que estábamos echados, por eso decimos que Adorni nos despidió mediáticamente. Frente a eso lanzamos una campaña nacional e internacional, impulsamos amicus curiae para acompañar el amparo —tanto de la ciudadanía como de trabajadores del hospital— y volvemos a apelar al apoyo social que fue decisivo en la lucha anterior. Somos conscientes de que haber roto el techo salarial marcó un antecedente en un contexto donde el gobierno impulsa una política de ajuste que, bajo la idea de ‘secar la plaza de dinero’, implica que los trabajadores no tengamos recursos en el bolsillo.”

LCV: ¿Dónde convocan para la movilización del 11?

Norma Lezana: “Salimos desde el hospital y vamos a confluir con las organizaciones del Cabildo Abierto y con todos los sectores que están convocando a parar y movilizar ese día, en defensa del Garrahan, de los puestos de trabajo y del salario.”

Destacada

Producción al 50%, despidos y encuadramientos irregulares: la UOM alerta sobre la crisis en Acindar

En exclusiva con La Columna Vertebral-Historias de Trabajadores, Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, analizó la profunda crisis que atraviesa la empresa Acindar. Con una producción reducida al 50%, una fuerte caída del plantel de trabajadores y conflictos vinculados a despidos, retiros forzados y encuadramientos sindicales irregulares, González advirtió sobre el avance de prácticas empresariales que anticipan una reforma laboral regresiva. Además, explicó el estado actual del conflicto, las negociaciones en curso y el rol clave de la organización gremial para frenar nuevos recortes.

LCV: Ya estamos conectados con Pablo González, secretario general de la UOM Villa Constitución, para hablar acerca de la situación de Acindar. Pablo, ¿cómo te va? Nora Anchart te saluda.

Pablo González: “Buenas tardes. Si hoy decimos que estamos bien es solo por formalismo, porque la realidad es que cada día estamos peor. Acindar había logrado llegar a un acuerdo y apenas se firmó, la empresa avanzó igualmente, mostrando que la situación se agrava día a día.”

LCV: Contame la situación en este momento de Acindar.

Pablo González: “La planta hoy está produciendo el 50% de lo que fabricó históricamente. La empresa intenta adelantarse a una reforma laboral encubierta, buscando filtrar personal en el traspaso entre empresas contratistas, cuando lo que correspondía era una cesión normal de trabajadores, respetando antigüedades y puestos como siempre se hizo en Villa Constitución.”

LCV: ¿Qué irregularidades se dieron en ese proceso?

Pablo González: “Acindar, junto con la empresa que tomaba el servicio, quiso desvincular a dos trabajadores. A esto se sumó el despido de un compañero en el parque de chatarras de Villa Constitución y otros dos que fueron presionados para aceptar retiros a la baja. Son situaciones que se vienen repitiendo y que muestran una clara política de ajuste.”

LCV: Mencionaste también problemas con los convenios colectivos. ¿A qué te referís?

Pablo González: “Venimos discutiendo hace años la adecuación de tareas dentro del convenio de la UOM. Algunas empresas eligieron convenios como el de camioneros para debilitar la posición de la UOM dentro de la planta de Acindar, encuadrando trabajadores de manera incorrecta.”

LCV: Ese acuerdo es presentado como ejemplo de la reforma laboral. ¿Qué pasa concretamente con camioneros?

Pablo González: “Hay puestos dentro de la planta, como las bateas, que siempre debieron ser operados por trabajadores encuadrados en la UOM. Sin embargo, la empresa los encuadró como camioneros. Esto lo venimos discutiendo hace cinco años, pero nunca quisieron resolverlo porque somos un sindicato clasista y combativo con fuerte presencia en la planta.”

LCV: ¿Esto implica una disputa entre gremios?

Pablo González: “No, no es una disputa entre gremios. Los compañeros están mal encuadrados con la venia de Acindar y de la empresa contratista. El problema es que la empresa tiene un diálogo más favorable con camioneros porque les resulta más barato pagar salarios más bajos y aplicar un convenio más flexible en algunos puntos.”

LCV: ¿Cómo impacta esta situación en el empleo?

Pablo González: “Hoy quedan 853 trabajadores propios y 900 contratistas. En 2023 llegamos a tener 1253 trabajadores propios, entre efectivos y contratados. La reducción es muy fuerte y responde a una política de achique deliberada.”

LCV: ¿Qué diferencia hay entre contratados y contratistas?

Pablo González: “El contratado es un trabajador con contrato a plazo fijo. El contratista pertenece a una empresa tercerizada, pero en la mayoría de los casos está bajo el convenio colectivo de la UOM, en las ramas 17 y 21, con un piso salarial digno y adicionales propios de trabajar dentro de la planta de Acindar.”

LCV: ¿Cómo sigue el conflicto?

Pablo González: “Mañana tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en la provincia de Santa Fe. Hoy firmamos un acuerdo con la dirección que permitió levantar la medida de fuerza. Vamos a seguir negociando los puntos pendientes en una mesa de diálogo, pero este avance no se hubiera logrado sin la lucha y la medida de fuerza.”

LCV: Gracias por pasar por La Columna Vertebral.

Pablo González: “Gracias a ustedes por darle difusión a estos conflictos, que son muchos y lamentablemente se vienen más si no se pone un freno.”

Uruguay: Carnaval, Gaza, Censura y verdad histórica, por María Urruzola

“Ya está en marcha la resistencia para cuando se trate la reforma en diputados”, por Alberto Nadra. Eppur si muove! del 9 al 14F