Entrevistas

Leo Santillán: “Lamentablemente, hoy hay consenso para reprimir”

Entrevista exclusiva de Paulo Giacobbe para La Columna Vertebral.

Hace poco más de dos meses, en octubre de 2024, el cabo Alejandro Acosta, condenado a perpetua junto al comisario Alfredo Fanchiotti, pudo dejar su celda luego de un largo juicio que los encontró responsable de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación Avellaneda. En esta entrevistasobrevuela la responsabilidad política de la represión. Con revelaciones impactantes: El comisario Fanchiotti quiso hablar con la familia Santillán para revelar quiénes fueron los responsables políticos. El Juez Lijo lo impidió, prometió citarlo a declarar, y nunca lo hizo.

Aquel 26 de junio de 2002 la sociedad asistió impotente a un fusilamiento a mansalva transmitido en vivo por la televisión. Las imágenes causaron conmoción, bronca, y lágrimas. Convencido de la necesidad de mantener viva la memoria histórica, las luchas de los trabajadores y todos los asesinados, tanto en dictadura como en democracia, La Columna Vertebral conversó con Leandro Santillán, hermano de Darío e integrante del Espacio de Familiares y compañeros de Darío y Maxi, con la intención de reconstruir cómo se fueron dando las cosas y cómo vivió su familia la libertad condicional que se le otorgó a Acosta. También quisimos escuchar la voz de uno de aquellos piqueteros del 2001, fundadores de una nueva forma de hacer política en el territorio, frente a un nuevo escenario de estigmatización y criminalización de los movimientos sociales.

“La verdad que fue un golpazo”, empezó diciendo Leonardo Santillán sobre el momento en el que se enteró de la decisión judicial el 10 de octubre del año pasado. Le había llegado una notificación a su abogada, Paula Alvarado Mamami. “Nos enteramos ahí con mi viejo (Alberto Santillán); justo daba la casualidad que estaba esa mañana en la casa de mi viejo y la verdad que fue un golpazo. Sabíamos igual que se acercaba un poco con el cumplimiento de la fecha, de los 25 años, y que se la iban a dar. Pero no a tres años de que se cumpla o que se efectivice esa condena”.

“En el 2024, unos meses de la liberación de Acosta, Fanchiotti intentó comunicarse con nuestra abogada, diciendo que tenía pruebas de las responsabilidades políticas” en los asesinatos. Si bien los condenados a perpetua pertenecían a la Polícía Bonaerense, hubo otras condenas por el operativo que no sólo asesinó a dos jóvenes sino que hirió a decenas de personas en una cacería brutal luego de una manifestación en el Puente Pueyrredón pidiendo acceso a planes sociales en una de las peores crisis económicas del país. También fueron condenados

Los policías Osvaldo Félix Vega, Carlos Jesús Quevedo y Mario Héctor de la Fuente que recibieron penas de 4 años; Antonio Gastón Sierra, 3 años; Lorenzo Colman, 2 años; y Francisco Celestino Robledo, 10 meses. Carlos Néstor Leiva, que estuvo prófugo 24 meses, recibió una pena de seis años y seis meses. Leiva reprimió sin uniforme, de civil, y cuando recuperó la libertad, reincidió. En 2013, fue condenado a 11 años y medio por integrar “la banda de la autopista”, que se dedicaba al secuestro extorsivo.

Las otras fuerzas represivas que actuaron en Avellaneda fueron Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La represión se prolongó por horas y cuadras, incluso hasta la siguiente estación de tren, y existió una coordinación entre fuerzas federales y provinciales. El resultado fue una incontable cantidad de detenidos, heridos y varios manifestantes en terapia intensiva. Por eso, las familias siempre denunciaron como responsables políticos a: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Carlos Ruckauf, Juan José Álvarez, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasoff, Luis Genoud, Carlos Soria (fallecido), Jorge Matzkin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández.

Fanchiotti quería hablar de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda pero Lijo nunca lo citó

“Fanchiotti decía que quería hablar, acercar pruebas, ponía una serie de condicionamientos a nuestra abogada para que se acerque”, continúa Leonardo Santillán, “hablaba de responsabilidades políticas, había varios de los que señalamos nosotros”. Quería que Paula Alvarado Mamami, representante de nuestra familia, fuera a Baradero. “Que venga sola, con un pendrive”, advirtió Fanchiotti.

El Juez Federal Ariel Lijo lleva una de las causas por las responsabilidades políticas y se enteró del pedido del comisario. Desalentó a la familia de que cayera en sus condiciones y aseguró “que iba a llamar a Fanchiotti para declarar en Comodoro Py”. Nunca lo hizo.

En el 2005, durante el juicio, Fanchiotti se declaró inocente. Ese día casi lo meten preso a Leonardo. Junto a integrantes de diferentes organizaciones llevaba meses acampando frente a los Tribunales de Lomas de Zamora, siguiendo el juicio desde adentro de una lona. “Recuerdo el acompañamiento constante que hubo desde personalidades, militantes, organismos de Derechos Humanos; una militancia activa velando para que se haga justicia”.

“También me acuerdo cuando tuve que declarar yo, me hicieron cruzar con Fanchiotti y Acosta mientras esperaba para declarar. Primero, me llevaban para declarar como del brazo, yo tenía 23 años, me llevaban agarrado como si fuera el acusado. Y mientras esperaba para declarar, primero lo subieron a Acosta”. Los de traje azul camuflado venían charlando amigablemente en un ascensor con el futuro condenado por asesinato. Leo escuchó el diálogo.

—¿Y, Negro, todo bien?

—Sí, todo amor y paz.

“Cuando sube y lo veo al chabón ahí, empecé a las puteadas”. Al testigo casi lo detienen ahí mismo. “Esta cuestión de esta presión psicológica que intentaron hacer debe ser para quebrarlo a uno. La verdad que fue una situación muy de mierda”. Y cuando declaró Fanchiotti lo mismo, casi preso. “Decidimos señalarlo como lo que era, como asesino. Esa vuelta que después nos rodearon gendarmes y me han intentado llevar a mí, porque bueno, era el que había gritado, pero estaba con otros compañeros”. Esa audiencia se vio demorada.

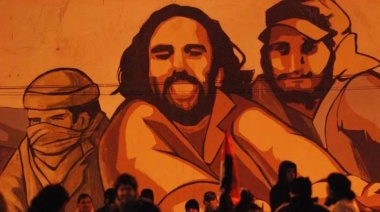

Leonardo resalta la victimización que sufrió Alberto Santillán durante el juicio. Resulta que Darío y Maxi fueron asesinados frente a las cámaras de televisión. “Mi viejo también estuvo en la audiencia y como algunas veces lo hemos hablado, una y otra vez viendo las imágenes, debe ser algo tortuoso”. Darío y Maxi agonizaron en la estación de tren de Avellaneda, que hoy lleva sus nombres. El tren ya no para en Avellaneda, para en Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En el hall de esa estación de tren es donde Maxi muere de la mano de Darío, que estaba socorriéndolo. Ellos no se conocían pero tenían casi la misma edad, un poco más de veinte años. La imagen es mural en la estación: la palma de la mano de Darío en alto, pidiendo un cese del fuego, al tiempo que no soltaba a Maxi. Por eso, Darío y Maxi. A esa imagen se le sumó, atrás de Darío, sosteniéndolos a los dos, una madre de Plaza de Mayo, con su pañuelo en la cabeza. Nora Cortiñas está presente en murales y afiches en todas partes de la estación, como Vicente Zito Lema y tantos otros compañeros y compañeras que sostuvieron la lucha junto a los piqueteros.

Hoy como ayer, los medios bajan la idea de que los movimientos de desocupados son planeros, vagos…los estigmatizan y criminalizan

“Lo que también por ahí es una reflexión personal tiene que ver con el tema de lo que siempre fueron Darío y Maxi socialmente”, sostiene Leo. “Es como esto que pasa hoy por hoy con el movimiento piquetero, la estigmatización que viene sufriendo, aparte de la persecución judicial y política. El enojo. Esta cuestión que hay a veces con el enojo social que tiene que ver con la estigmatización y los discursos que bajan los medios. El asesinato de Darío y Maxi siempre fue como un punto y aparte. Desde un primer momento. Ha pasado el tiempo y por ahí como que no está asociado (al movimiento piquetero). Aunque sabemos que está entrelazado. Nosotros sabemos que Darío es parte del movimiento piquetero. Responde a las luchas que se dan en los territorios por las demandas sociales: las cooperativas, los planes, los comedores… todas las cosas que las caracterizaron desde los comienzos, aparte de otras que se fueron sumando. Pero yo creo que no se lo asocia en general. Lo asocia la militancia. Eso por un lado está bueno. Pero está mal que no se entienda lo que son los movimientos sociales, que se piense que son planeros, que son vagos. El discurso que se baja, muchas veces como culpabilizando. Hasta porque se obstaculiza o se corta una calle y no por las políticas de gobierno, que tiene que ver con el ajuste, con la inflación y con leyes que terminan perjudicando al pueblo. Mucho más después de la asunción de Milei”.

“Nosotros siempre hemos tenido un acompañamiento. Desde el primer momento, cuando pasó el 26 de junio, a mí hubo algo que por ahí me sorprendió mucho. Era la gente como se acercaba. Que por ahí no militaba”.

Después del asesinato de Darío y Maxi realizaron muchas acciones antes del juicio exigiendo justicia. “Tuvimos una marcha el 3 de julio. Esa vez había llovido mucho. Éramos 20.000 personas (algunos medios consignaron más manifestantes, entre las adhesiones había alrededor de 100 organizaciones de amplios sectores) marchando bajo la lluvia desde la estación Avellaneda, en aquel entonces todavía se llamaba así, hasta la Plaza de Mayo. Y se acercaba gente a solidarizarse. Militantes, pero también otra gente, señoras, vecinos. Por ahí hasta llorando muchas veces”.

Y abrazando:

—Yo vi lo que le pasó a tu hermano.

—Lo siento mucho.

“Y bueno, eso que pasó, por la brutalidad en que lo asesinan, la forma despiadada, como casi televisado en vivo y en directo, termina interpelando. Ni hablar a los que militaban, pero a quienes no militaban fue como un shock de ver. También entendiendo qué es lo que se construía desde acá y entendiendo la particularidad que tenía Darío como militante. Con sus pocos años, pero con una militancia muy intensa”.

“Tuvimos que estar vigilando de cerca, controlando de cerca”, sintetiza Leo sobre el juicio, al tiempo que describe la actitud de Fanchiotti como muy fría y la de Acosta indiferente. Pero ahora, 22 años después, lo que dice Fanchiotti era lo que las familias de Darío y Maxi vienen sosteniendo desde el primer momento: existió una planificación y una premeditación en la Masacre de Avellaneda. “Lijo se había comprometido a llamarlo, unos días antes del 26 de junio, y después de eso no hizo nada, no se comunicó más con nosotros, no nos dijo nada y nosotros lo estuvimos llamando. Nos habían pedido prueba y fuimos acercando testimonios, diferentes testigos, inclusive fuimos con esto, que lo estaba diciendo el principal responsable material del asesinato de Darío y Maxi”.

El 14 de diciembre de 2024, desde Familiares y Compañeros de Darío y Maxi, organizaron un escrache a la casa de Acosta. Leo Santillán contó la importancia de esa actividad: “Fuimos pegando carteles, avisando con megáfonos, contando quiénes eran Darío y Maxi, qué pasó el 26 de junio y qué fue lo que hizo Acosta. La verdad que hubo una muy buena recepción y los vecinos bastante sorprendidos. Una de las vecinas lo que nos contaba es que decían que Acosta había muerto, que tenía cáncer porque hace unos meses había estado por acá y estaba rapado. Y pudimos conversar con los vecinos y se sorprendían y también se indignaban”. Lograron que la vuelta de Acosta no pase desapercibida en el barrio.

No se puede pensar la masacre del Puente Pueyrredón sin el 19 y 20 de diciembre de 2001, sin esa “efervescencia”. Y entonces, al pensar el contexto, volvemos a “las responsabilidades políticas que respondían a cortar con la protesta social. El gobierno de Duhalde debilitado ante el FMI, pidiendo plata. Desesperado. El FMI negándosela. Porque, bueno, había una lucha que se iba dando en las calles que por ahí la encabezaba principalmente el movimiento piquetero. No se lograba el control social”.

Por eso, cuenta Leonardo Santillán, es que después de los asesinatos se trató de instalar que fue un enfrentamiento entre piqueteros. Una interna. “No lo pudieron mantener. No prosperó el plan ante la aparición de las fotos. (Una secuencia donde se veía como actuó la policía). Y ante el enorme repudio popular. Porque la gente no se bancó lo que pasó. Se demostró lo que pretendían hacer. Y también por lo que denunciaron los movimientos. Y lo que denunciamos nosotros como familia, tanto nosotros, la familia de Darío, como la familia de Maxi”.

Se los acusó de tener nexos con la guerrilla y de formar parte de un plan desestabilizador contra el gobierno de Duhalde. “Cuando lo que nosotros estábamos haciendo era entendiendo la situación en la que estábamos después de la crisis del 2001. Las demandas, que eran en aquel entonces los comedores, la salud… Pero que nada que ver tenía con eso”.

La previa del 26 de junio de 2002 y el año 2024, que Javier Milei define en documentos oficiales como “Año de la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, tienen un discurso parecido desde algunos medios de comunicación y en el propio discurso presidencial. Con el comunismo en primera plana como enemigo número uno. Con la fogosidad púber de considerar comunistas a todo aquel que no sea La Libertad Avanza.

“Lo que pasó el 26 de junio del 2002 después se fue repitiendo de otra manera, lo que han notado es que antes no había un consenso. Hoy se ha generado un consenso para reprimir, para allanamientos, para persecución, Por lo menos antes no había un consenso. Pero hay una similitud en cuanto a la necesidad de exterminar a las organizaciones piqueteras. Hoy por hoy es diferente el panorama del 2001 porque hay varios sectores que están en la calle. Pero a los que siguen buscando es al movimiento piquetero”.

“Por eso los allanamientos que se han dado en los comedores, en los comedores encima, esta denuncia de que los movimientos piqueteros son los que extorsionan a la gente. Porque lo que ven ellos es que tienen que salir para poder avanzar descaradamente con todas las políticas de saqueo y de ajuste que vienen contra el pueblo”.

Cuando Milei habla de ‘Libertad’ quiere decir ‘libertad de mercado’ pero se hace llamar ‘libertario’. Es un bajón para nosotros no poder salir a luchar contra eso.

—¿Y te jode que Javier Milei diga que es libertario, que ponga la palabra anarco en sus definiciones de sí mismo? —le pregunto a Leo y al toque noto en su gesto el disgusto, la molestia. No hace falta la respuesta.

—”Sí, sí, sí, totalmente, totalmente —contesta Leo-Porque libertarios eran los anarquistas. Los que luchaban por la libertad verdadera. Este lo que habla es de la libertad del mercado y refiere a eso y encima un montón de imbéciles o de pibes que pueden tener título o el acceso a la educación privada, pero que no tienen el entendimiento de la historia, quieren ser los verdaderos libertarios. Me parece que es un bajón para nosotros, que no podamos salir a luchar eso, más allá de lo que se defina cada uno, porque yo por ahí no me defino ni como comunista, socialista, anarquista, abrazo todas las luchas y respeto y me parece muy bueno, pero me indigna que sí, que se apropie de una palabra con la que se representa mucho la historia de nuestro país, de lucha, y que tiene que ver justamente con los compañeros anarquistas”.

Destacada

Maia Volcovinsky: Desde el guardapolvo hasta la CGT, una historia de vida y militancia

Maia Volcovinsky, secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y secretaria de Derechos Humanos de la CGT, repasa su historia desde sus primeros años como trabajadora meritoria en la Justicia hasta su rol actual como articuladora entre distintas corrientes del sindicalismo argentino. Con tono directo y mirada política, Maia habla de desigualdad, militancia estudiantil, feminismo, el rol de las mujeres en el poder y la necesidad de volver a pensar la política como herramienta transformadora. A lo largo de esta conversación íntima y potente, comparte experiencias personales, ideológicas y gremiales con una sinceridad poco habitual en el ámbito sindical.

LCV: “Nosotros, normalmente, cuando tenemos invitados que por primera vez vienen acá, hacemos una breve síntesis de su historia de vida. Entonces contame, ¿cómo es que llegaste al sindicalismo?”

Maia Volcovinsky: “Yo arranqué como meritoria a trabajar en la Justicia cuando tenía 19 años. Había trabajado a los 18, cuando recién había terminado la escuela secundaria, en un estudio… hiperexplotada. Y dije: ‘A mí solamente me va a explotar el Estado. Solamente. Nadie, nadie del sector privado me va a explotar de esta manera.’ Así que ahí me arrojé de brazos abiertos a la explotación como esclava moderna en la Justicia, porque bueno, no tenía posibilidad de ingresar a ningún poder del Estado. No tenía vínculos con nadie. Estamos hablando del año 2001. Pero la Justicia siempre recibía bien a la gente que quería trabajar gratis. Claro. Y bueno, ingresé como meritoria en el año 2001, el 21 de septiembre de 2001. Estuve de meritoria…”

LCV: “Meritoria, ¿eh? Digo, contale a la gente qué es exactamente.”

Maia Volcovinsky: “Era una forma en la que los que no teníamos ningún padrino en la Justicia podíamos acercarnos, aproximarnos a ser parte de la Justicia. Y después de mucho tiempo, por ahí quedabas, y por ahí no. Por ahí se cometía el acto de justicia de que aquel que había hecho méritos fuera designado en la vacante que se generara. Y por ahí no. Por ahí nombraban al hijo pródigo…”

LCV: “Claro. En los grandes medios, la figura se llama ‘pasantía’.”

Maia Volcovinsky: “La pasantía es una figura… para nosotros ahí te pagan dos pesos con cincuenta, no sabés si vas a quedar, y escribís como loco. Una figura por ahí hasta regulada, en el derecho, legislada. El meritorio no. No era algo que estaba prohibido, pero se permitía. Y bueno, fue para mí la posibilidad de ingresar, pero en realidad era absolutamente injusto. Y ahí, lo primero que hice cuando ingresé fue afiliarme, aunque no podía contribuir porque no cobraba un sueldo. El meritorio no cobra nada. Nada, nada, nada. Si tenían buena onda, te juntaban plata para pagarte el viaje, pero nada. Ahí donde estaba yo, era nada. Éramos siete meritorios. O sea, una parte importante de la planta de trabajadores se sostenía con trabajadores que íbamos de manera gratuita a contribuir con la tarea judicial. Y bueno, así como inicié mi camino de esa manera, también inicié mi lucha desde ese lugar en el gremio. Empezamos a organizarnos. No era la primera, pero me incorporé al grupo que había de meritorios. Éramos el ‘antiño’. Preparábamos jornadas en Plaza Lavalle para protestar contra esa forma de ingreso y exigiendo un ingreso democrático a la Justicia.”

LCV: “¿20 años tenías?”

Maia Volcovinsky: “Eh, 19, 20. Más o menos.”

LCV: “Me hace acordar un poco la historia a la nueva generación. Hay una nueva generación que está haciendo esos reclamos en democracia, de inexactitudes en el sistema.”

Maia Volcovinsky: “Claro, era un error de la Matrix.”

LCV: “Pablo Flores, la gente de AEFIP también. Esta generación que está ahora en la conducción, la mayoría de ellas nacieron para pelear contra… no sé cómo se llamaba.”

Maia Volcovinsky: “Sí, también era meritorio. O era pasantía. Parece que era pasantía, pero también la misma situación de injusticia entre gente joven, muy formada y demás.”

LCV: “¿Siempre tuviste esta vocación por la pelea colectiva?”

Maia Volcovinsky: “Desde chiquita. Del secundario. Sí, sí, fui presidenta del centro en el Lenguas Vivas.”

LCV: “Bueno, vamos delineando el perfil… Cuando eras chiquita, ¿qué querías ser?”

Maia Volcovinsky: “Chiquita, chiquita, quería ser médica, como mi mamá. Y nada, nos tocó vivir como familia las crisis económicas. Mi familia hizo un esfuerzo enorme. Yo pude ir a un colegio privado, pero ya mis hermanos no pudieron sostenerlo. Y bueno, era muy difícil, no teníamos ni para el uniforme… Ibas en bicicleta porque no había para el colectivo… toda una serie de situaciones que en el intento de mantenerse en una posición social que no podíamos sostener, yo sufrí muchas situaciones de desigualdad. Cuando llegó el tiempo de iniciar la secundaria, dije con mucha decisión que quería ir a un colegio público. Porque quería algo más igualador. Fue un momento muy liberador ingresar a la escuela pública, liberarme de la presión del estatus que no se podía sostener. Quería ponerme el guardapolvo, ¿entendés? No quería sufrir más lo que sufría de no poder tener la pilcha que tenían otros. Y cuando llegué al colegio, me puse el guardapolvo, y resultó que ese era el primer año que el colegio habilitaba guardapolvo o vestimenta azul. Y yo era la única con guardapolvo. ¡Me encantó! Fue mortal. Dije: ‘No me importa nada. Yo voy a sostener esto.’ Estaba reorgullosa, refeliz. Lo había planchado yo. Cada mañana. Y un día, alguien tocó la puerta del aula y pidió permiso para hablar con los compañeros del curso. Era una chica, una alumna con guardapolvo. Se presentó: ‘Soy Micaela, del centro de estudiantes.’ Y dije: ‘¡Wow! Hay alguien más de mi especie. Es por ahí.’ Y nos invitó a los que estábamos ahí a sumarnos a una reunión. Y bueno, a los 13 años arranqué ahí.”

LCV: “¿En tu familia había formación política? ¿Se salteó una generación?”

Maia Volcovinsky: “Mis padres, como que no. Muy lectores y estudiosos, pero no se hablaba de política en casa. Pero sí, después indagando, viste que yo tengo un apellido ruso, y son todos rusos, polacos y ucranianos. Y que el abuelo comunista, que el bisabuelo menchevique, que era el delegado del pueblo… que bueno, se rastreaba, había participación. Que la tía que te leía a Mariana Walsh… y bueno, sí, había algo.”

LCV: “¿Y cómo arribás al peronismo?”

Maia Volcovinsky: “Miento si digo que sólo en el sindicalismo. Porque, ¿sabés qué? La educación pública, por lo menos acá, no tiene ninguna invitación a conocer el peronismo. De hecho, lo evita. Lo digo en la secundaria, y en la universidad también. Estudié Derecho y no se menciona la Constitución del ’49 para nada. Pero promediando la secundaria, yo estaba cerca del Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, donde Galasso daba talleres de historia argentina. Le pedí a mi papá que me acompañara, porque había pasado por la puerta y había visto que había toda gente muy grande, y me daba cosa. Y bueno, me empezó a acompañar a unas charlas. Fue mi primer acercamiento. Después, ya en la universidad, me acerqué a una agrupación que tenía la cara de Evita y el Che a la vez. Se llamaba Patria Libre. Ahí empezó mi hijo también su derrotero, porque no había otra cara peronista en la facultad, por lo menos en Derecho. Y después, bueno, por supuesto, en el gremio fue… ya está, un mar. Ya era eso.”

LCV: “Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Y después seguimos con cómo te llevás… Dice esa nota, la que dice ‘Volcovinsky, la flamante cara del poder de la CGT’ —que era del año pasado—, dice que te llevás muy bien y que sabés manejar muy bien las relaciones con los gordos, con todos los estamentos del sindicalismo argentino, de derecha a izquierda. Vamos a ver eso cómo se descula, después de escuchar un poco de música.”

[Fragmento musical]

LCV: “Bueno, va cortita esta, porque tenemos poco tiempo. Lamentablemente, nos quedan ocho o diez minutos nada más. Así que… ¿cómo construye poder una mujer dentro de la CGT, dentro del sindicalismo? Yo te he visto en acción, y es cierto que tenés un buen trato, y es cierto que te consideran mucho distintos sectores, distintas tribus —por decirlo de alguna manera— del sindicalismo. Y ni contar la confianza que te tiene Piumato y lo que es la relación entre ustedes. ¿Cómo se congenia todo eso con una rubita —porque ustedes no la están viendo… Ah, sí, la están viendo, es cierto que estamos en pantalla— una rubita, mamá de dos niñas, un nene, mamá de un niño, que además se corre para todos lados para llegar a tiempo con las cosas del pibe también. ¿Cómo hacés?”

Maia Volcovinsky: “Yo creo que las mujeres tenemos algo que hay que aprovechar en cualquier ámbito de organización. Más en estos tiempos que estamos viviendo, de tantas divisiones, grietas, libanización, confederación del peronismo… Tenemos una disposición mayor a unir, a reunir, a buscar conciliar posiciones, a limar tensiones y asperezas. Me parece que cualquier organización que pondere el rol de la mujer, sale ganando en eso. Totalmente. Y la verdad que la CGT es un lugar donde hay todo por hacer. Donde hay un montón de cosas para hacer, y un montón de herramientas dormidas. Uno, si tiene ganas de hacer cosas, las puede ir a hacer. A mí me tocó mucho tiempo aportar al área de la Juventud Sindical. Y uno por ahí puede decir: ‘bueno, una cuestión generacional’. Pero no. En realidad es una forma más horizontal de construir las decisiones, que te permite realizar cosas más grandes, que consolidan vínculos en el tiempo. Y a la larga, se trata de eso: de cuidar vínculos, de establecer acuerdos, de hablar del país, digamos. Porque no nos reuníamos a tomar el té y a hablar de… No. Claramente.”

LCV: “¿Cómo hacés para… o mejor dicho, no cómo hacés: ¿cuál es la lectura, desde tu mirada —que tenés, peronista, sindical—, no sé si decirte feminista, pero sí seguramente una mirada de mujer, al respecto de una cultura con este sistema de crueldad permanente y de denostación que hoy lo… Te digo, te pregunto esto como para ir cerrando, porque ha sido el tema de hoy del programa. Todos hemos salido a hablar un poco absolutamente sorprendidos que nos tiene el apogeo de la crueldad. Y las mujeres ahí tienen todo para poner una barrera. Porque si hay alguien que no puede soportar el avance cruel sobre la persona humana —sean niños, sean ancianos, sean hombres o mujeres del trabajo— me parece que las que más ponen la voz en alto, o más autoridad… porque aparte te sale de las vísceras… para enfrentar un modelo cruel.”

Maia Volcovinsky: “A las mujeres, a nosotras. Pero te hago de abogado del diablo y te digo: también tenés a Margaret Thatcher, tenés a Lilia Lemoine, tenés a la ministra de Capital Inhumano… Tenés todo eso, que también son mujeres y también están aplicando la regla dura en este sistema. La aplicaron y la aplicarán.”

Maia Volcovinsky: “Pero bueno, yo creo que tiene que ver, sí, con el aporte de la mujer, pero además con una mirada social, una mirada política en lo social. O sea, en tu caso, una mirada peronista. Si vos me preguntás específicamente qué puede traer la mujer, te digo eso. En general, me parece que nosotros somos tributarios de una doctrina que no resiste lo que estamos viendo. No solo como peronistas lo digo. Me parece que el argentino es así. El argentino, exactamente, no es algo que le agrade: la política de la crueldad. Lo mismo, vos podés encontrar una excepción que confirme la regla en mujeres dirigentes que sean como Thatcher, o como Pettovello, o como Bullrich… Vas a encontrar esas mujeres. Podés hacer una lista larga. Pero me parece que igual que vas a encontrar argentinos que te confirmen esa regla de ser crueles, también vas a encontrar argentinos que confirmen la regla de la justicia social. A mí me parece que los argentinos tenemos un estándar de valores que no son fáciles de penetrar. De todas maneras, hay que trabajarlo. No es algo que sea para siempre. Un día te levantás y hay muchachos jóvenes que parece que nacieron de un repollo, pero también nacieron acá. Que te dicen: ‘Bueno, y si no tengo dónde caerme muerto porque no tengo jubilación, no tendré dónde caerme muerto. Ya está.’ Bueno… hay cosas que por ahí dábamos por ganadas, y un día te levantás y no tenés el día del trabajador estatal. Y te das cuenta que tenemos que volver a luchar, porque nada está ganado para siempre.”

LCV: “Vivimos buenos gobiernos, o no tan buenos, pero mejores que este. Y de repente te das cuenta que está todo puesto en juego.”

Maia Volcovinsky: “Sí. Además de mejores o peores en tanto economía —es un problema que no nos queda tiempo para analizar—, pero seguramente mejores. Y los incluyo a todos los anteriores de estos 40 años. Cuando digo ‘todos’, soy sumamente amplia, porque voy de Alfonsín hasta el kirchnerismo. Había valores inamovibles, había situaciones no discutidas. Después hubo cosas que se sumaron —la diversidad, bla, bla— pero había cosas que nadie discutía: la escuela pública, la salud pública, la universidad pública. Hoy estamos discutiendo todo aquello que parecía permanente.”

LCV: “Bueno… ¿cómo vamos a salir de esta? Y con esto cerramos.”

Maia Volcovinsky: “Con política. Con política, sí. Lo digo como gremialista, porque hay una… y porque siento la presión de decir: ‘Bueno, ¿qué hace la CGT?’ Y la CGT es una herramienta gremial que, por supuesto, puede contribuir a la política. Pero no es privativo nuestro. Es algo que tenemos que hacer todos juntos. Creo que los trabajadores tienen que ser parte, que los trabajadores organizados tienen que ser parte de la solución política. Pero si no somos conscientes de que la solución es política, vamos a seguir atravesando situaciones como esta —y peores— porque la degradación social es cada vez mayor, la entrega es cada vez mayor, y si no tomamos cartas en el asunto desde la política, nos vamos a encontrar con un país muy difícil de levantar. Y la comprensión de textos es cada vez menor. Aunque mi fletero favorito del día de la fecha diga: ‘¿A quién le vas a creer? ¿A la tele o a la heladera?'”

Destacada

Del aula a la energía cooperativa: la historia de Ecotec y su apuesta por la soberanía energética

La cooperativa Ecotec nació de un grupo de estudiantes y docentes de una escuela técnica de Berazategui, que decidió transformar su experiencia en investigación en un proyecto productivo con impacto social. Ramiro Rybczuk, su presidente, cuenta cómo fue ese recorrido desde los primeros talleres escolares hasta el desarrollo de tecnología nacional en energías renovables.

LCV: “¿Cómo fue que este grupo de investigación decidió formarse después en cooperativa de trabajo, Ecotec?”

Ramiro Rybczuk: “El grupo, digamos, de lo que es investigación de los alumnos en la Técnica 2, eh, se empieza a dar un poco antes, en 2009, 2010. Y hay un grupo que quiere seguir, digamos, desarrollando esas experiencias por fuera del colegio. Además de eso, hay un impulso dentro de lo que fue el municipio, como para poder implementar… digamos, también está muy relacionado con los colegios técnicos, y se propone desde ahí la idea de formar algún tipo de asociación, una cooperativa, como para poder desarrollar lo que son proyectos en energías renovables. Desde ese lado, más desde la innovación, eh… tratar de aplicar —que en ese momento era algo novedoso en el país, digamos—. Y nada, desde ahí van surgiendo distintas experiencias de lo que es implementar energías renovables dentro de distintos ámbitos.”

LCV: “¿La primera intención que tuvieron no fue la de trabajo, sino la de investigación? Después, ¿cómo visualizan esto como una creación de laburo o de cooperativa de trabajo?”

Ramiro Rybczuk: “Bueno, ahí fue dando toda una vuelta, digamos. La experiencia de la cooperativa… al principio hay proyectos como para poder desarrollar, y hay una intención también de inscribirse dentro del mercado de energías renovables, tratando de entrar desde lo que es la importación o el ensamble de equipos. Se ve, de determinada manera, impedido por ciertas condiciones de la coyuntura, y la experiencia de la cooperativa pasa a ser un poco más lo habitual. Claro, como ya están formados los alumnos en instalaciones eléctricas, instalaciones industriales, y también teniendo un acompañamiento desde los parques industriales… Nosotros, más acá, en lo que es la ex-NIAFA, del Parque Industrial Plátanos, se cedió el espacio como para que se pueda armar el taller de la cooperativa. Y desde ahí, en cierto punto —2015, 2016—, pasa a haber una gestión de trabajo también para lo que es mantenimiento eléctrico y edilicio más habitual. O sea, fue teniendo una evolución la cooperativa. Desde ese grupo de investigación —que también se sigue desarrollando a través de los años con distintas iniciativas— se convierte ya en una unidad de trabajo para mantenimiento edilicio y redes eléctricas, que son una parte central dentro de lo que son las energías renovables.”

LCV: “Ustedes trabajan entonces… Decime, yo tengo acá esta información y quiero que me expliques de qué se trata: equipos solares fotovoltaicos, solares térmicos, eólicos, obras eléctricas, edilicias, y asesoramiento y desarrollo de estas áreas de proyecto. ¿Trabajan hacia empresas? ¿Hacen concursos internacionales? ¿Trabajan con el Estado? ¿Cuál es el destinatario de este acondicionamiento y desarrollo?”

Ramiro Rybczuk: “Bien. Sí, sí, a todo. Lo que trabajamos nosotros es armar los distintos proyectos. Hemos trabajado con el Estado, hemos hecho proyectos para la provincia de Buenos Aires, municipalidades, por supuesto. Trabajamos con privados, presentamos proyectos para industrias, estamos trabajando con electricidad industrial, con constructoras, con gente de los distintos polos industriales. Trabajamos con clientes domésticos, por supuesto. Hacemos instalaciones de este tipo de equipos en domicilios, en locales comerciales. Tratamos de mantener amplio el abanico de trabajo, de no cerrarnos, porque también hay distintas alternativas para poder mantener las fuentes de trabajo. Sí, eso en principio.”

LCV: “¿El trabajo que ustedes hacen —eólico, solar térmico, etc.— está vinculado con estas situaciones o estoy haciendo una asociación demasiado libre?”

Ramiro Rybczuk: “En cierto punto, lo que son energías renovables —más allá del aspecto ecológico— parten de un principio de autonomía energética: brindar energía en zonas aisladas, donde no hay red eléctrica, donde no hay infraestructura cercana. Hay proyectos pensados para redes aisladas. Nosotros, sin irnos tan lejos, realizamos proyectos para quinteros, cultivadores, gente de huertas en la zona de PLT, cerca de La Plata. Zonas donde no llega el tendido eléctrico. Lo que hicimos fue desarrollar un sistema fotovoltaico —paneles solares— para alimentar bombas de riego, para que puedan mantener el cultivo sin usar grupos electrógenos ni cableado complejo. Desde ese punto de vista, las energías renovables dan una posibilidad concreta para atender ese tipo de situaciones. También hay zonas dentro de la cordillera, del monte, del campo, donde no hay acceso a red eléctrica. Se termina supliendo eso con proyectos que pueden desarrollarse desde cooperativas.”

LCV: “Eso implica también un Estado implicado, ¿no?”

Ramiro Rybczuk: “Sí, por supuesto. Muchas veces nos piden presentar proyectos para financiación, préstamos. Desde ese lado, el Estado tiene que estar presente para facilitar el acceso a estas tecnologías, porque si no queda muy restringido.”

LCV: “¿Y han podido intervenir en proyectos con financiación externa, del exterior?”

Ramiro Rybczuk: “Hemos estado vinculados a proyectos de microparques solares. Hay cooperativas de servicios en Córdoba que nos han pedido ayuda para presentar carpetas a —creo— el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o algún otro ente internacional. La idea era generar una cuota de energía sin depender exclusivamente de la red mayorista. Es una vinculación entre muchos actores para lograr esa capacidad de desarrollo.”

LCV: “En este momento, ustedes están trabajando con la valija solar. ¿Qué es?”

Ramiro Rybczuk: “La valija solar es un generador eléctrico que funciona a partir de paneles solares. Es un equipo integrado: tiene baterías, un regulador, un inversor… Los paneles generan energía en corriente continua, eso pasa a un regulador, se acumula en baterías, y luego un inversor transforma eso para usarlo como 220V. Este desarrollo es —tenemos entendido— el primero de carácter nacional, desde el diseño y la producción. Conocemos un emprendimiento que ensambló en el país, pero no desde el diseño electrónico e industrial, como es nuestro caso.”

LCV: “Además, han recibido el Sello de Producto Cooperativo del IPAC por esta valija solar.”

Ramiro Rybczuk: “Sí, vinieron representantes del IPAC, vieron nuestro trabajo, la manufactura en pequeña escala, el desarrollo, el escalamiento posible… Y eso fue reconocido por actores de la provincia. Lo agradecemos muchísimo, porque es un reconocimiento a nuestro trabajo.”

LCV: “¿Cuántos son ustedes?”

Ramiro Rybczuk: “Somos un grupo reducido de asociados, 12. Tenemos colaboradores externos por demanda de proyectos. Tenemos un núcleo administrativo, técnicos, y quienes desarrollan productos, como la valija solar.”

LCV: “¿Y el promedio de edad?”

Ramiro Rybczuk: “Tenemos un núcleo más joven —28, 30, 31 años— y otro grupo más cerca de los 60, 65 años.”

LCV: “Están haciendo el traspaso generacional.”

Ramiro Rybczuk: “Sí. De los fundadores queda uno solo. La mayoría entramos hace tres o tres años y medio. Otros hace siete años. Hubo nuevos ingresos después de la pandemia, con foco en el desarrollo de productos y proyectos para terceros. Participamos también en proyectos de integración cooperativa del IPAC, proponiendo desarrollos para zonas públicas. Uno de los que hicimos fue lo que se llamó los árboles solares.”

LCV: “Para cerrar: ¿el parque industrial donde están es el de Rosato?”

Ramiro Rybczuk: “Sí, el Parque Industrial de Plátanos. Rosato fue quien nos cedió el espacio para tener nuestro taller.”

LCV: “¡Un genio! Estuvo varias veces en este programa. Si lo ven, mándenle saludos. Visitamos el parque y es asombroso lo que tienen ahí en Berazategui.”

Ramiro Rybczuk: “Para nosotros es un gran caso de estudio. Una recuperación de capacidad productiva en Argentina, gracias a la iniciativa de empresarios, cooperativistas, y con impulso municipal. Es una sinergia como deberían ser las cosas cuando funcionan bien: Estado, mundo privado, y saber técnico. Argentina es muy rica en eso.”

Destacada

El desorden global y la ilusión de control: diálogo con Marcelo Cantelmi sobre Irán, Trump y la crisis nuclear

En un contexto de creciente tensión internacional, el periodista y analista de política internacional Marcelo Cantelmi, jefe de la sección internacional del diario Clarín, conversó con LCV para analizar el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares en Irán y sus implicancias geopolíticas. La entrevista profundiza en la figura de Donald Trump, la fragilidad del orden mundial, el rol de Israel, y el escenario nuclear en Medio Oriente. Con claridad y contundencia, Cantelmi traza un panorama de enorme complejidad, atravesado por narrativas bélicas, intereses cruzados y la peligrosa reinstalación de la fuerza como única legitimidad global.

LCV: “Vamos a hablar con nuestro amigo, amigo de la casa también, Marcelo Cantelmi, periodista, analista de política internacional, jefe de la sección en Clarín, para hablar un poco de todo lo que está pasando. Hoy es un día que posiblemente –y pongo grandes paréntesis– posiblemente haya algún alivio, pero hay que estar atentos. ¿Qué pasó hoy? Pues, después de que Donald Trump rompió su narrativa electoral de que nunca se involucraría en una guerra, con el ataque el sábado a la noche a tres estructuras nucleares de Irán, no sabemos realmente hasta qué punto fueron destruidas como señala Trump. Trump tiene un tono muy caribeño, ¿no? Él usa mucho expresiones como ‘extraordinario’, ‘sensacional’, muchas cosas, adjetivador maduro, adjetivador serial…”

Marcelo Cantelmi: “Sí, sí. Es un hablador maduro, pero le gustan las palabras, repetir, discursea corto. Entonces: ‘sensacional’, ‘extraordinario’, ‘único’, ‘histórico’. Pero no tenemos idea si eso fue realmente así. Nadie la tiene. Es incomprobable. Hay que descontar que una andanada de más de media docena de bombas de tres y pico de toneladas, con una capacidad de destrucción realmente significativa, hizo daño. Son muy importantes porque pueden atravesar hasta 60 metros de concreto. Estas bases de enriquecimiento nuclear de Irán, como muchos países, las tienen bajo la montaña. Son duras. De modo que seguramente estas bombas, una atrás de otra, han hecho un daño significativo. Se descuenta por la poridad del material utilizado, pero no sabemos hasta qué punto.”

LCV: “Esto sin todo… hubo una medición en suelo saudita y no se notó un registro de radiactividad, lo que indicaría que ahí no estaban almacenados los 400 y pico de kilos de uranio enriquecido que tiene esta gente. No sabemos tampoco si no retiraron las jugadoras, que son las máquinas sónicas que usan para enriquecer… Marcelo, hay un dicho más antiguo que la injusticia que dice que lo primero que muere en una guerra es la verdad. Y entonces, uno escucha, uno de afuera –porque no es analista internacional–, es una especie de hormiguita que todo el tiempo está pensando más en la cercanía de esta historia y si no va a volver a volar alguna cosa acá en la Argentina, gracias a los buenos oficios del presidente. Todo el tiempo te corren rumores: que fue una bravuconada de Trump, que no rompió nada, que todo es… ¿Te acordás cuando fue lo de Saddam Hussein? Que también era: ‘¿es ficticio? ¿no es ficticio? ¿pasa? ¿no pasa?’ Yo veo misiles, y esas lucecitas, ¿son de verdad? ¿Cómo hace un analista internacional para garantizar que lo que publica sea lo más cercano a la verdad?”

Marcelo Cantelmi: “Hay datos. Hay datos concretos. Cuando Estados Unidos, en la época de Bush, inventa Irak con Saddam Hussein –un hombre que estuvo muy ligado a la CIA y al padre de George–, decían que tenía armas de fusión masiva. Y nosotros en el diario hicimos cantidad de informes diciendo que no. Hay elementos que uno puede tomar. En realidad, el trabajo en política internacional es de ratón de biblioteca. Todo lo que hacemos es mucha lectura comparada, análisis de datos, y seguimiento de organizaciones que hacen reportes. Efectivamente hubo un bombardeo en Irán por parte de Estados Unidos. Hay que analizarlo con lupa. Atacó tres importantes bases nucleares. Hay muchas más. El programa nuclear de Irán es anterior a la Revolución Islámica del ’79, es casi una presa nacional para los iraníes. Lo retomaron con fuerza después de la guerra de ocho años contra Irak, impulsada por Estados Unidos. Y retomaron el plan nuclear con intensidad porque advirtieron que estaban disuadidos.”

Marcelo Cantelmi: “El golpe fue así. Lo que no tenemos claro son dos cosas: el daño, y si efectivamente Irán está cerca de la bomba como dice Israel. El dato objetivo es que Irán estaba enriqueciendo al 60% el uranio. Muy lejos del 3.7% que se necesita para uso civil. ¿Para qué enriquece al 60%? Pues, si estás ahí, llegás al 90% y ya tiene fines militares. Pero no alcanza con eso. Después tenés que meterlo en una ojiva. Y lo más importante en energía nuclear es la metalurgia. Irán no tiene los fierros ni la misilística para disparar.”

LCV: “O sea, no hay ninguna posibilidad –voy a hacer preguntas tontas, pero usted sepa comprender– de que Irán tenga esa capacidad quirúrgica de apuntar a la cama de Trump o a la de Netanyahu…”

Marcelo Cantelmi: “No. Irán no. Pero tiene amigos complicados en el barrio, como Corea del Norte, que sí tiene esa capacidad, desarrollo nuclear, misiles transoceánicos y ojivas. Si le tira una mano, puede estar. Pero déjame terminar con el día. Hoy Irán bombardeó una base militar de EE.UU. en Qatar. Pero avisó antes. A Estados Unidos y a Qatar, para que no haya víctimas. Dijo: ‘que la gente salga de ahí’. Irán dice que usó la misma cantidad de proyectiles que EE.UU. el sábado. Todo parecía coreográfico. El blanco, Qatar, es un país que protestó por el ataque. Parecía más un mensaje interno para su pueblo.”

Marcelo Cantelmi: “Y a la noche Trump termina una reunión de seguridad nacional en la Casa Blanca y emite un comunicado sorprendente. Dice que el ataque de Irán fue débil, le agradece que haya avisado, y dice: ‘ahora es momento de negociar’. Trump trata de retomar el camino negociador, algo que le sugiere Arabia Saudita. Porque esto le genera un problema interno muy grande. Su narrativa es muy básica, sencilla, pero potente a nivel populista: ‘conmigo no hay guerras’. Entonces hace un ataque limitado: solo tres blancos. No atacó otros blancos militares, ni al Supremo líder de Irán. Irán responde también de forma medida. El paso siguiente puede ser la negociación, porque Irán no puede ganar una guerra contra EE.UU. e Israel. Podría buscar bajar la tensión para salvar al régimen y pelear en otro momento. O cerrar el estrecho de Ormuz, generar una crisis económica mundial. Pero eso hoy no pasó, y los mercados lo leyeron así.”

LCV: “Estoy viendo en la televisión que Irán e Israel hicieron un alto el fuego por 12 horas. Y las felicitaciones de Trump…”

Marcelo Cantelmi: “Sí, sí. Se cortó el intercambio de fuego. Me imagino que EE.UU. intervino. Si esto termina acá y hay negociaciones, es probable. Irán aparentemente tiene su estructura nuclear más o menos a salvo. Golpeada, pero viva. Habría que ver los términos de la negociación. El acuerdo de 2015 de Obama en Viena fue muy bueno. Lo hizo con un gobierno moderado. Irán sacaba su uranio y lo mandaba a Rusia, que le devolvía cuando necesitaba al 3.7%. Dejaba de ser un peligro nuclear. Irán cumplió el acuerdo. Pero Trump lo voltea, por presión de Israel. Y fue un error geopolítico enorme, considerado una de las medidas más estúpidas de la historia. Debilitó a los moderados y fortaleció a los sectores más duros del régimen iraní, que son los que reprimen, matan, desaparecen. Un gobierno como las dictaduras sudamericanas.”

LCV: “A mí me parece que Trump siempre lee en un formato in extremis y absurdo. Genera el peor enemigo posible, lo endurece y después dice que lo venció. Y eso termina endureciendo todo. En la política nacional vimos lo mismo. El enemigo horrible te ganó. Y hoy, uno de esos exponentes es Luis Petri, ministro de Defensa, que felicitó a Trump por su política. Vos decís que es de las más horribles…”

Marcelo Cantelmi: “Sí, aclaremos: me refería al error de destruir el acuerdo de Obama. Lo destruyó porque lo hizo Obama. Obama tenía visión histórica. Trump no. Es

ChatGPT Plus

muy limitado para ser presidente de la potencia mundial. Quiero ver cómo se mueven los factores de poder, qué está dispuesto a negociar Israel. Según eso veremos qué pasa después.”

Marcelo Cantelmi: “El tema es que vivimos en un mundo sin orden, con gran desorden internacional. Los poderes más importantes hacen lo que quieren. Lo que manda no es la legalidad, sino la capacidad de abusar del prójimo. Rusia niega el derecho a existir de Ucrania. Israel niega el derecho a un Estado palestino y busca una limpieza étnica en Gaza. EE.UU. actúa sin consultar a Congreso, aliados ni ONU. Ignora todo. Se comporta como soberano. Eso se está repitiendo. La noción de que la fuerza es la respuesta. Es el discurso de Putin: Rusia es más grande y debe dominar Ucrania y Europa. Es una idea brutal, enferma, previa a cuatro siglos de Estado-nación. Y cualquiera puede hacerlo. Armenia puede ser arrasada por Azerbaiyán. Estamos en tiempos peligrosos.”