Archivo

Archivo LCV/Patotic Park, por Hernán López Echagüe

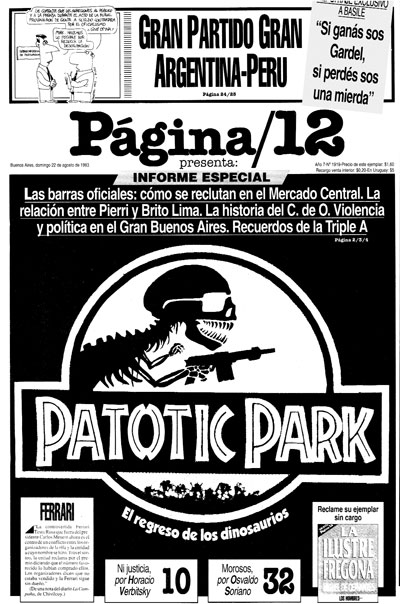

El 22 de agosto de 1993, Página 12 publicaba en tapa una investigación exclusiva sobre cómo había sido la formación de patotas que fueron a agredir a los asistentes a la apertura de la Rural. Un entramado de internas del peronismo, cuando Menem era presidente y Duhalde su vice opositor. Hernán López Echagüe siguió la ruta de esa trama hasta llegar al Mercado Central en donde se reclutaban los grupos de choque. Su vida ya no fue la misma. Luego de participar del programa de Mariano Grondona en donde denunció el descalabro del Mercado y la posible relación con el narcotráfico, fue agredido en la puerta de su casa con un navajazo. Se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia contra el periodismo en tiempos de Menem y Duhalde. Luego tuvo un intento de secuestro en el Bingo de Avellaneda. Se venían las elecciones y esto parecía parte de la campaña. Salió por unos días del país con su familia. A su regreso ya nada era igual en Página 12. No tenía escritorio ni funciones. Años después supo que en ese interín el diario había sido vendido a Eduardo Duhalde. Un suplemento especial de la Provincia de Buenos Aires parecía afirmarlo, fue Lanata quien confirmó la venta. Frente al rechazo de una nota que implicaba a Rousselot, intendente de Morón, presentó su renuncia. Esta nota fue un antes y un después en su carrera periodística.

Patotic Park, por Hernán López Echagüe

Al ingresar en el Mercado Central se tiene la impresión de haber puesto los pies en otro planeta. Es un predio inabarcable, repleto de naves, frutas, verduras, pescados y cientos de hombres robustos que van y vienen cargando y descargando bultos de todo tipo. Son los changarines, la nervadura que le confiere vida y movimiento a un sitio al que habitualmente se lo suele emparentar apenas con comida. Sin embargo, este lugar que de veras parece un mundo aparte, lleno de códigos, costumbres, complicidades inextricables, se ha convertido con el correr del tiempo en un verdadero centro de reclutamiento de patotas y manifestantes. Todas las corrientes del justicialismo de La Matanza, en particular el Comando de Organización y la Liga Federal que lideran Alberto Pierri y el gobernador Eduardo Duhalde, recurren a los servicios de los changarines para conformar los célebres grupos de choque. La organización funciona de modo aceitado y las cooperativas que reúnen a esos hombres que se la pasan trasladando mercaderías de una a otra parte actúan como comités políticos de este reclutamiento. “Acá siempre hubo patotas, y son de uno u otro sector. Todos son peronistas y, entonces, claro, los dirigentes saben que acá consiguen mano de obra de inmediato”, dijo a Página/12 Aníbal Stella, uno de los directores del Mercado Central.

La Corporación del Mercado Central de Buenos Aires está situada en el cruce de la autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza. Son seis los directores que de manera rotativa asumen la presidencia, y se trata de funcionarios cuyos nombramientos están teñidos de intereses políticos: dos son designados por la Secretaría de Comercio de la Nación; dos por la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y los restantes por el gobierno de la provincia. Sumando changarines, vendedores y empleados administrativos, el Mercado emplea a más de cuatro mil personas. Los changarines, no obstante, constituyen la mayor parte del personal y están agrupados en cooperativas que, como los directores, poseen claras y abiertas inclinaciones políticas.

Simplemente Batata

Los hombres del Mercado que llevan a cabo la mayor y más visible actividad de reclutamiento de changarines para componer los grupos de choque del justicialismo bonaerense son tres: Raúl Leguiza, que es uno de los directores; Alberto Olmos, que ocupa una de las tantas gerencias que funcionan en la corporación, y Batata, simplemente Batata porque su pellejo es del color de la batata y contadas son las personas que en el Mercado conocen su verdadero nombre.

Leguiza fue nombrado por Duhalde y está sumamente vinculado a las cooperativas; suele definirse como un “pierrista a muerte”. A través de su excelente relación con las cooperativas -particularmente Centralmarket S.A. y Servicios y Mandatos, que funcionan en el piso tercero del Mercado–, Leguiza logra convencer a los changarines de las ventajas que acarrea formar parte de los grupos que él denomina “de seguridad”. Es que de la buena disposición de los hombres que dirigen las cooperativas depende la buena o mala fortuna de los changarines: son ellas las que contratan, pagan y, cuando se les antoja, desisten de sus servicios.

En la tarde del jueves último, cerca de una de las naves dedicadas a la venta de frutas, un changarín llamado Ramón narró a Página/12 la metodología que usualmente utilizan las cooperativas para invitar a los hombres de carga y descarga a participar en los “grupos de seguridad” del justicialismo. “Cuando empiezan las campañas siempre pasa lo mismo. Vienen los tipos de la cooperativa, te pagan por el laburo y te dicen que tal día hay acto de Pierri, de Duhalde, del Comando de Organización, y que hay que ir para garantizar la seguridad. Si no vas estás medio jodido porque después no te dan laburo. ¿La Rural? No, para ir a la Rural no me dijeron nada, pero sí me contrataron para la caravana, y fui y me saqué unos mangos. Por suerte no pasó nada. Tuve que hacer cordón, nada más, sacar a la gente del medio. Claro, si hay quilombo tenés que dar, si no ¿para qué te contratan?”

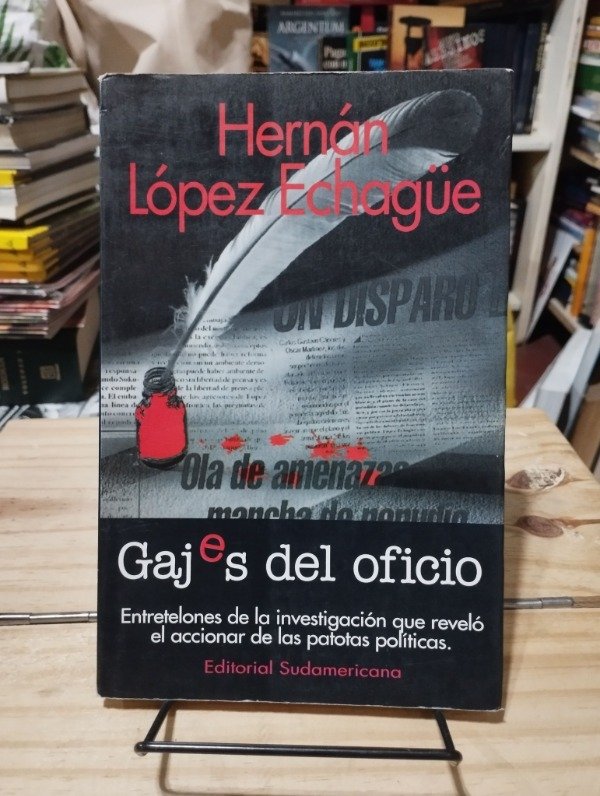

Alberto Brito Lima (izquierda), dirigente supremo del C. de O. Alberto Pierri (arriba), dirigente supremo de La Matanza y tercero en la sucesión después de los hermanos Menem.

Trabajo seguro

El cuerpo de Ramón tiene la consistencia de una piedra; mientras habla, con las manos metidas en los bolsillos del vaquero ajado, no deja de mirar hacia el piso de cemento. A su lado, algo temeroso y con el mismo tono árido de Ramón, un changarín, que dice que le dicen “Pardo”, explicó que la mayor parte de los “convocados” para formar los grupos de choque aceptan de inmediato. “Acá el trabajo lo tenemos seguro por las cooperativas, y si vos a los tipos te les negás, vas mal, te tienen después entre los ojos y cagaste. ¿Cuántos? Yo no sé. Pero te puedo decir que en esos días que vos decís, antes de la caravana y de la Rural, anduvieron por acá tipos de la Municipalidad hablando con la gente de las cooperativas, y después, mirá vos, vino el Batata a pedirnos una manito para esos actos. No, loco, yo no fui. Dije que me sentía mal.”

El misterioso Batata tiene una oficina en el primer piso del Mercado; todos lo señalan como el hombre que organiza y dirige a los changarines cuando se trata de reclutarlos; una suerte de intermediario entre la dirigencia política que tiene sus influencias en las cooperativas y “la mano de obra”, en este caso ocupada. En el Mercado se habla de Pierri, Duhalde y Brito Lima con naturalidad, como si estuvieran refiriéndose a cualquier mercancía. Sin embargo, para Aníbal Stella -uno de los directores de la Central, que se define como fiel partidario de Carlos Brown- hubo épocas peores. “Antes, durante las campañas, se cruzaban tiros de todas partes. Ahora no, ahora, como mucho, hay piñas y palos.”

Archivo

ARCHIVO/”Modigliani: Los paisajes del alma”, por Oscar Taffetani

Con Johnny Depp todavía de visita por nuestro país en donde presentó este martes su filme ‘Modigliani, tres días en Montparnasse’, que se estrenará el próximo jueves en los cines de Argentina, rescatamos del archivo de Oscar Taffetani esta hermosa nota que retrata la vida del gran pintor italiano. Publicada en la revista Nueva, en 1994.

El artista bohemio, ése que pasaba las noches en los cafetines con mujeres de mala vida, ése que cambiaba obras geniales por copas de vino; el que conquistó la gloria exactamente un minuto después de su muerte, ése era Modigliani. Vivió apenas 36 años. Si descontamos la niñez y adolescencia en Liorna -el puerto donde nació, un 12 de julio de 1884-, los viajes por la costa mediterránea (tratando de curar su tuberculosis) y el tiempo de aprendizaje y definición del estilo, nos quedan siete años, siete intensos y borrascosos años de creación plástica, los suficientes para incluirlo en la galería de los maestros del siglo XX. Jamás pintó un paisaje urbano, como ésos que vendía por docenas su compañero de borracheras Maurice Utrillo. Jamás pintó un cielo tormentoso, un trigal y un sendero con cipreses (eso lo había hecho, a la perfección, el maestro Van Gogh).

A Modigliani le interesaban los retratos, los paisajes del alma. A veces, los pintaba por encargo, para poder comprar óleos y bastidores, o para pagar la pieza de pensión. Otras -y eran las más- posaba su mirada en los humildes, en los ignorados: una florista, una gitana, un obrero aprendiz, una prostituta, un niño de la calle.

Pintaba de memoria. Hacía los bocetos desde un modelo, pero luego, al enfrentar la tela, sólo pensaba en la línea, en la composición y el color. Los retratos de Modigliani no son fotográficos, no son objetivos. Representan la mirada -casi siempre triste, melancólica- del artista sobre la vida. Son retratos del alma, sí. De su propia alma, desnuda.

Cuando Dedo (como lo llamaba su madre) o Modí (como lo bautizaron después) llegó a París, tenía veintidós abriles y un bagaje particular. ¿Plata? Poca. La suficiente como para alquilar un studio -especie de buhardilla con mucha luz y sin baño- en la rue Cailaincourt, corazón del barrio de Montmartre. ¿Ropa? La indispensable, incluidos un par de trajes de pana y un sombrero de ésos que dan que hablar.

¿Familia? Ninguna, aunque su madre siempre hablaba de unos tíos de Marsella, los Garsin, librepensadores y políglotas judíos, descendientes del filósofo Baruch Spinoza. ¿Lecturas? Muchas y buenas. Mamá lo había paseado por los clásicos y Dedo, por sí mismo, había hecho amistad (a la distancia) con Percy Shelley, Oscar Wilde, Paul Verlaine, Giacomo Leopardi y Gabriele d’Annunzio. Recordaba de memoria miles de versos, en el idioma original.

¿Estudios? Había abandonado el Liceo de Liorna, a causa de un ataque de tifus, pero tenía una respetable formación pictórica obtenida en la academia de De Micheli (Liorna) y las escuelas de Bellas Artes de Florencia (1902) y Venecia (1903).

Ahora le faltaba conocer a los maestros impresionistas y, sobre todo, a esos locos sin pasaporte, emigrados a Francia, que estaban echando las bases de la Escuela de París.Cerca del studio de Modí se alzaba el Bateau Lavoir (“Barco Lavadero”), una olorosa barraca de madera donde solían juntarse Pablo Picasso, Juan Gris, Diego Rivera, Tsugouharu Foujita, Kees Van Dongen y otros ilustres desconocidos que ansiaban brillar en la Ciudad Luz.

“El amigo Emilio” y el “Lapin-Agile”, en Montmartre, y los cafés de La Rotonda o del Dôme, en Montparnasse, eran las paradas obligatorias de los artistas bohemios. Allí conoció Modigliani -copas de vino o ajenjo mediante- a Henri Matisse, Maurice Utrillo, Max Jacob, Florent Fels. También alternó con mujeres de la noche, con truhanes y bebedores que muy pronto pasaron al lienzo o al papel, convertidos en material de trabajo de un ignoto pintor italiano.

MECENAS ERAN AQUÉLLOS

“Modigliani fascinaba desde el primer instante. Había una cierta bizarría en su apostura y tenía un modo leal de estrechar la mano. El querer vivir de su propio arte, cuando nadie se interesaba en su obra, lo condenaba a la miseria. Y más siendo como era: generoso y poco previsor…” Ése es el retrato que Paul Alexandre, médico dermatólogo que frecuentaba los cafés de Montmartre, hace del primer Modigliani. Lo conoció en 1907, y lo ayudó de muchas maneras a sobrevivir, alojándolo en su casa, rentándole un atelier, presentándole artistas y marchands, comprándole bocetos, dibujos, esculturas y pinturas a quien era poco más que un estudiante, ávido de aventuras y experiencias.Gracias a Paul, Modigliani conoció al escultor rumano Constantin Brancusi, quien le abrió las ventanas a una nueva percepción y concepción de la pintura. Con la ayuda de Brancusi pudo “leer” la revolución constructivista de Cézanne y también desprenderse del lastre realista heredado de las academias de Bellas Artes.

Otro encuentro importante para Modí fue con el arte negro. En aquel tiempo circulaban por París algunas colecciones de esculturas africanas llevadas por los comerciantes de la Costa del Marfil. Para Picasso -quien ya formaba parte del movimiento cubista-, aquellas máscaras y estatuillas constituían la ruptura total con el naturalismo pictórico (que expresaría en obras como Las señoritas de Avignon). Para Modigliani, aquel arte negro milenario era mucho más (si bien gastaría tiempo y pinceles hasta demostrarlo).

En “La judía”, “Retrato de Constantin Brancusi” y “El violoncelista” -telas que pudo exponer en distintos Salones de Otoño de la Sociedad de Artistas Independientes-, se advierte la influencia de Paul Cézanne. En las primeras esculturas, se percibe el parentesco con las cabezas de Gabón y Benín. Podría decirse que la colección Alexandre da cuenta, minuciosamente, de aquel aprendizaje de Modigliani. De lo que no da cuenta (tal vez porque el artista no quiso) es del hambre, el frío y la soledad (interrumpida por la breve compañía de una cocotte). Al tabaco, el vino y el ajenjo de los bodegones se le sumó el haschisch (llevado desde el Africa, como las esculturas). Todos juntos, produjeron un muchacho flaco y pálido, alucinado, que regresó a Italia buscando el regazo de su madre.

LA SEGUNDA ES LA VENCIDA

En 1909, Amadeo Modigliani era un joven escultor que vivía en Liorna y viajaba periódicamente a Carrara en busca de bloques de mármol… En 1910, ya era otra vez un artista bohemio de París, asiduo concurrente de salones y bodegones. Sin embargo, algo había cambiado: Modí comenzaba a desarrollar su manera de ver el mundo. “La gran revelación del arte de Modigliani -escribió el crítico Jean Cassou- es el estilo. Un gracioso arabesco, un color delicadamente cálido, una emoción exquisita…El tema del cuadro se lee inmediatamente en el dibujo, cuyas inflexiones, muy sensibles, traducen hasta los más sutiles matices del sentimiento del artista”.

Así como Fernando Botero -salvando las distancias- es reconocible en todo el mundo por sus “gordos” y “gordas”, el maestro Modigliani es identificado, a primera vista, por el deliberado “estiramiento” (elongación) de cuerpos y rostros.Cuellos largos y caras ovaladas con ojos almendrados; una paleta sobria, de colores poco resonantes (ocres, tierras, grises, rojos, verdes, blancos, azules apagados, negros profundos); fondos sobre los que se destaca el personaje, contorneado por un solo trazo, armónico. Todo eso identificaba -e identifica- un Modí.Los años que pasaron hasta el estallido de la Gran Guerra fueron prolíficos. Siete esculturas presentadas en el Salón de Otoño de 1912 causaron revuelo y apasionadas discusiones. En eso, Modí se parecía a sus amigos cubistas, fauvistas, futuristas y dadá surgidos del Bateau Lavoir.Si 1914 -especialmente, después de Sarajevo- fue importante para el mundo, lo fue más para Modigliani: conoció a la poetisa inglesa Beatriz Hastings, con quien convivió en Montmartre un par de años; conoció al marhand Paul Guillaume, quien le compró varias de sus telas; y, por último, conoció al joven poeta polaco Leopold Zborowski.Todos fueron retratados, varias veces, o sirvieron de modelos para otras obras. Para ganar fuerza y expresión, Modí borraba los fondos, los objetos accesorios, cualquier cosa que distrajera al espectador del rostro o la mirada del personaje.

La escultura lo marcó para siempre. Algunas figuras quieren tener volumen, son tratadas como materia detenida en el instante, en un gesto. Hasta los ojos son escultóricos: sólo una sombra -y a veces ni eso- en el lugar de las pupilas.En el arte y el amor, la vida le sonreía. En los otros aspectos le hacía una mueca, persistente, de dolor.

EL LENTO CAMINO A PERE LACHAISE

Zborowski y su mujer representaron, en la segunda parte del drama, el papel que antes había cumplido el doctor Alexandre. Leopold tenía 17 años cuando conoció a Modí. Vio en él la llama del genio, creyó en su arte y sacrificó sus ahorros por conseguir que llegara a las galerías y el gran público.En 1917, Modí se enamoró de Jeanne Hébuterne, alumna de la Escuela de Arte Decorativo. Cuando ella quedó embarazada fueron a compartir sueños y miserias al studio de Montparnasse (una gran habitación, en el mismo departamento que alquilaban los Zborowski).Tanto Jeanne como los amigos polacos procuraron que bebiera menos, que se alimentara mejor y oxigenara sus pulmones (llegaron a pagarle unos meses de descanso en la Costa Azul). Pero Modí no cambiaba por nada del mundo el humo de los cabarets.”Recitaba fragmentos de la Divina Comedia -escribió Arthur Pfannstiel- como si estuviera viviendo en ese más allá fantástico o, lleno de nostalgia y alegría, cantaba a su patria y a su ciudad natal, en la que aún vivía su madre: Livorno! / Rondini e strida / del Mediterraneo…””Una mañana de invierno -contó Maurice de Vlaminck, otro amigo- sobre el refugio del boulevard Raspail, fiero y altivo, miraba desfilar los taxis con la actitud de un general en los grandes desfiles. Una brisa glacial mordía la piel. En cuanto me vio, vino hacia mí y con toda simplicidad, como si para él fuese algo superfluo, me dijo: Te vendo mi sobretodo, es demasiado grande para mí; a ti te quedará muy bien…”Zborowski, mientras tanto, luchaba por la obra. En 1917 consiguió hacer una muestra individual de Modigliani en la galería de Berta Weill. ¡La primera!…El día de la inauguración, la policía retiró los cuadros de desnudos, juzgándolos ofensivos a la moral. Fracaso completo.Con un bebé a cuestas (llamada Jeanne, como la madre) y otro en camino, los Modí le peleaban las últimas batallas al destino. Finalmente, en el otoño de 1919, una puerta se abrió: la galería Hill de Londres expuso los desnudos y retratos, con éxito de crítica y público. Zborowski colocó unos primeros cuadros y embolsó unas primeras libras esterlinas para la famélica cofradía de París. Tanto se alegraron los Modí de aquel pequeño éxito, que alquilaron un estudio en la rue de la Grande-Chaumière y comenzaron a planear el retorno a Italia, cuando naciera su segundo hijo. En ese momento, cuando menos lo esperaban, llegó la muerte.El 22 de enero de 1920, por una súbita nefritis, Amadeo debió ser internado en el hospital. El cuadro clínico, como era de prever, se complicó por la tuberculosis. Dos días después falleció, balbuceando en sueños “Cara, cara Italia.. ”.

La familia Hébuterne no pudo ocultarle a Jeanne -refugiada en su casa- la muerte de su amado Modí. Desconsolada, la joven se arrojó a la calle desde el quinto piso.Un raro cortejo de artistas, poetas y mujeres de la noche acompañó al gran Modí hasta el cementerio de Père Lachaise, en el barrio que tanto amaba. Jeanne, por inhumana decisión de su familia (que no permitió que fuera enterrada al lado de un judío) tuvo que esperar hasta 1928 para reunirse con él. Cerca de Abelardo y Eloísa (otros dos trágicos amantes, del siglo XI) y de la tumba del rockero Jim Morrison, cubierta de graffiti, en Père Lachaise, descansan el pintor bohemio y su amante.

Hay quien se acuerda y les pone una flor. Y hay muchos más que, a la distancia, escuchan las voces que surgen de los retratos, esa música del alma. Para ellos -para todos nosotros- Modí pintó y amó.

Archivo

La culpa la tienen los pibes, por Oscar Taffetani.

En febrero de 2011 un avión proveniente de Argentina era interceptado en Barcelona con 944 kilos de cocaína. La noticia fue un escándalo durante unos días y luego olvidada. Recuperamos para el Archivo de LCV esta nota de Oscar Taffetani publicada en la Agencia Pelota de Trapo en aquel 2011 donde se traza el sistema utilizado por el narcotráfico, un entramado responsabilidades, con idénticas rutas. Cambian los años, cambian los nombres, se mantienen las mañas.

LA CULPA LA TIENEN LOS PIBES, OSCAR TAFFETANI

Una de las rutas más importantes del narcotráfico, en la actualidad, copia el itinerario que hace cuatro siglos seguía el oro de América: se inicia en Perú, Bolivia, Brasil y el Paraguay, baja acompañando los ríos hacia la Argentina y el Uruguay, luego cruza el Atlántico hasta la costa meridional de África y desde ahí llega a los puertos y aeropuertos de Europa, donde la droga es fraccionada y vendida a un público exigente y con alto poder adquisitivo.

Por eso, a muchos nos resultó disparatada la hipótesis del ministro argentino del Interior, Randazzo de que los 944 kilos de cocaína hallados en Barcelona el Día de Reyes, en un avión sanitario procedente de Buenos Aires, habían sido cargados durante una escala de la nave en Cabo Verde.

Y sí resultó razonable la hipótesis de la ministra de Seguridad, Nilda Garré de que la droga fue cargada en una base aérea argentina (con las responsabilidades que implica, a nivel de gobierno y de fuerzas armadas).

El del avión sanitario no fue el único contrabando de drogas descubierto este mes. En Estanislao del Campo, Formosa (el mismo pueblito donde el doctor Esteban Maradona decidió consagrar su vida a los Qom) se encontraron 700 kilos de cocaína junto a una pista de aterrizaje clandestina. El titular del predio y de la pista, apodado Palmita, revistaba como edil del partido de gobierno en la capital formoseña (desconocemos si gozaba de inmunidad parlamentaria).

Siempre en enero y tan sólo cambiando de estupefaciente, mencionemos los 712 kilos de marihuana decomisados a la altura de Las Palmitas, también en la provincia de Formosa. La droga viajaba oculta en los techos de dos transportes de pasajeros procedentes del Paraguay.

La intercepción de grandes cargamentos de droga que se desplazan por rutas aéreas, fluviales y terrestres de nuestro país, habla de una gigantesca red de tráfico que involucra a funcionarios del Estado, organismos policiales y de seguridad, instituciones empresarias, bancos que lavan el dinero y distinta clase de organizaciones civiles. Dicho de otro modo: lo más cínico y perverso de este negocio es su legalidad, todo lo que hace a la luz del día, y no su ilegalidad y lo que hace en las sombras.

GALILEO Y EL CAPITALISMO

“Alrededor del papa -dice Brecht en un poema- giran los cardenales. / Alrededor de los cardenales giran los obispos. / Alrededor de los obispos giran los secretarios. / Alrededor de los secretarios giran los regidores. / Alrededor de los regidores giran los artesanos. / Alrededor de los artesanos giran los sirvientes. / Alrededor de los sirvientes giran los perros, las gallinas y los mendigos…”

La tesis de Galileo Galilei sobre el sistema solar (que la Iglesia se demoró algunos siglos en aprobar) podría aplicarse analógicamente a otro tipo de sistemas que nos rigen. Si ponemos en el centro, a la manera marxista, el Capital, tendremos en la órbita inmediata las grandes empresas trasnacionales; luego, los Estados nacionales que las sirven; después, los gerentes, abogados y administradores; a continuación, los funcionarios de seguridad y el aparato represivo; y finalmente, los trabajadores. Después de los trabajadores habría una masa incalculable de seres humanos sin trabajo ni medios de vida, que no alcanza a orbitar alrededor del Capital, aunque mantenga intacta su capacidad de soñar.

Y si llevamos la doctrina de Galileo al mundo del narcotráfico, colocando la cocaína (como alguna vez fue el opio) en el centro de la escena, tendremos a los distintos actores, consumidores y víctimas del negocio en círculos concéntricos, con diferentes grados de poder, riqueza y degradación moral y material. En una de las últimas órbitas del sistema está la pasta base de cocaína -el paco- que es estirado y aumentado de mil maneras para hacerlo accesible a los consumidores más pobres y desesperados. Así, la droga -uno de los jinetes capitalistas del apocalipsis- cuenta sus doblones de oro, sus euros, sus dólares, sus pesos y sus centavos, hasta la última vida y el último suspiro, cada día.

UN PLAN PARA LOS BABY-SICARIOS

En Colombia, ese hermoso país de selvas y montañas habitadas por gente maravillosa, el narcotráfico y el poder económico trasnacional han hecho estragos, minando la salud del pueblo y comprometiendo el futuro de sus hijos. Hay pibes colombianos que comienzan a trabajar a los 9, haciendo de campaneros, de mensajeros y repositores de armas y munición de los narcos.

A los 13, en lugar del tiple de antaño, les ponen una pistola en la mano y los convierten en sicarios (“baby-sicarios”, tituló cierta prensa), que matarán por encargo. A los 16, si llegan a esa avanzada edad, podrán acceder a otro círculo del negocio, con más responsabilidad y algunos pocos privilegios.

El caso colombiano -cuyas secuelas aún no terminan- viene a cuento del caso argentino, de nuestro caso, donde sin importar las estadísticas y los datos fieles de la realidad los medios masivos compiten por hallar el monstruo de la semana o el crimen más horrendo, para arrojarlos al rostro de funcionarios, de candidatos y de funcionarios-candidatos, señalando o insinuando algún chivo expiatorio para que los dioses, esos dioses perversos que gobiernan nuestro destino, dejen de castigar a la Argentina, a esta pobre Argentina con tanto para dar, con todos los climas, con sus talentos y sus cosechas récord, esta querida Argentina que asesina a miles de niños por hambre, por enfermedad o desprecio, cada año, cada campaña sojera, cada temporada turística, cada ejercicio fiscal.Y así, mientras las llamas (y las balas y las leyes) consumen en la pira mediática a la víctima del día, el verdadero Ogro, el verdadero malo de la película, permanece oculto a los ojos de la sociedad y neutraliza cualquier intento de cambio.

Pedir un plan especial para los niños sicarios de Colombia, sería una manera hipócrita de pedir que todo siga igual. Bajar la edad de imputabilidad de los menores en la Argentina, como receta para combatir el crimen organizado, tendría ese mismo nivel de hipocresía.

Aunque todo puede ocurrir, en este horroroso mundo tan crecido y tan adulto que cada vez que se siente amenazado, de un modo infantil, le echa la culpa a los pibes.

Publicado el 5/2/2011 en APe y en Sur y Sur.

Archivo

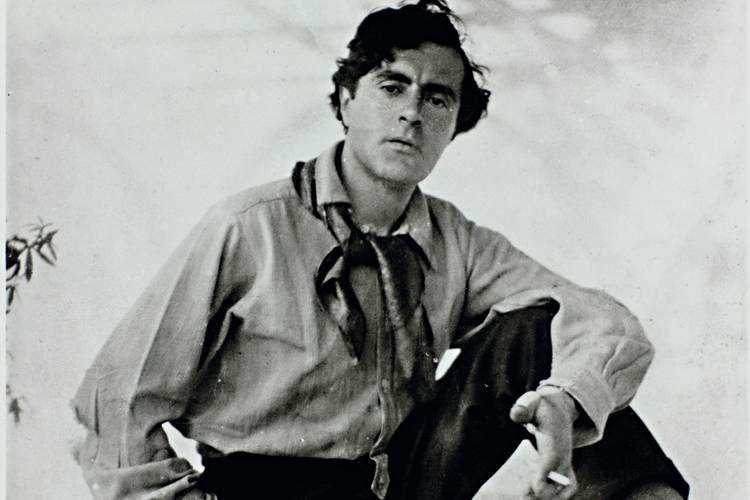

ARCHIVO/”Balada del intruso y la pequeñez”, por Hernán López Echagüe

Ilustración: Silvia Flichman. (silviaflichman.com.ar)

I

Soy un ácrata de cuatro patas desprovisto de significancia alguna, de modo que tengo toda la autoridad, y todo el derecho, y hasta me atrevo a decir la piadosa necesidad de advertirles: todos vivimos atrapados, aplastados, sumergidos, enlodados, castrados, estupidizados, en un cono de insignificancia absoluta. Sépanlo de una buena vez. Lo que decimos significa nada, menos aún lo que pensamos. Nuestra vida está sometida a los antojos de los pocos que resuelven y delimitan y desnaturalizan hasta por ley el significado de lo que decimos, de lo que pensamos y, por sobre todas las cosas, de lo que hacemos. Los hechos no significan nada.

A los hechos los convierten en fantochada, en pirueta de desesperado. Los hechos, a juicio del imbécil, son puestas en escena. Lo que ocurre de veras no le causa ni pizca de significancia, o de significado, o de lo que fuere. Ni asomo de estremecimiento. Así será por siempre. Porque la nada y el todo son finitos. La paciencia también.

II

Había un viejo en el pasaje Bollini, cincuenta años atrás, cuando Bollini era de veras un pasaje hacia tantas fantasías, con sus zaguanes en penumbras, con sus casas petisas y gastadas y abandonadas, un viejo que te decía, frunciendo la cara, ¿Y esto qué me significa?, cada vez que le hablabas de algo de lo que nunca había oído hablar. A veces te largaba:¿Dónde lo encontraste escrito? Ese es el punto focal del malentendido que está conduciendo hacia un pozo ciego a esta humanidad demasiado humana: ¿Y esto y aquello y lo otro, qué mierda me significan?

¿Qué me puede significar, por caso, que me hablen de un tal intelectual orgánico? Un oxímoron, diría un intelectual. El intelectual, palabra de insinuación burguesa y en cierto modo altiva, se supone que usa su intelecto, su capacidad única de discernimiento, para ir más allá de las cosas. Debe quebrar y eludir límites, buscar la región fronteriza de las cosas, de los sucesos. Debe sentirse libre de escribir, decir y callar lo que le dé en gana. Desde luego, tendrá que pagar un precio por eso. Unos le dirán que es un gran tipo y otros le dirán que es un gran hijo de puta. Es, no se crean, un precio alto. Mejor dicho, un precio tan feo como injusto. El intelectual orgánico, en cambio, no existe. A partir del momento en que se siente orgánico, con ciertas ataduras a un proyecto político, a un gobierno, o, si se quiere, con cierta predisposición a la ceguera, no es más que otra pieza de un organismo. Del sistema. Es un tipo que ha hecho una pausa en su facultad de pensar. No se trata de juzgarlo sino de hacérselo saber. Tarea quizá vana, porque muy probablemente te responda: ¿Y esto qué me significa?

III

En las grandes ciudades del país las personas de buen pasar vagan por las galerías de los centros comerciales examinándose atentamente el ombligo, es decir, venerando la idiosincrasia de su ombligo, del hoyito de carne estriada y con pelusas alrededor del cual gira la Tierra, su Tierra, es decir, su auto, su casa, su seguridad suya, su colegio privado de sus hijos, su asistencia médica privada, su televisión por cable, su temporada de descanso en su Brasil, en su Miami o en su Polinesia, su empleada sumisa, su rotweiller, su infidelidad excusable, su apoliticismo político y partidario del político que le asegure que por el resto de sus días tendrá su auto, su casa, su colegio privado, su asistencia médica privada, su televisión por cable, su temporada de descanso en su Brasil, su empleada sumisa, su perro jodido, su permiso para ser infiel y, vaya, claro, su aire de tipo apolítico.

Van de un lugar a otro, el pecho inflado de arrogancia, con algún electrodoméstico a cuestas y un fajo de desdén en la billetera. Caminan sin mirar hacia atrás porque temen convertirse en estatuas de sal, como le ocurrió a la mujer de Lot, y en la escuela nos han enseñado que a las estatuas de sal les cuesta mucho darse maña en el manejo de un control remoto o de una tarjeta de crédito, y, más trabajoso aún, hablar, hacerse entender a la hora de, pongamos, decirle al pibe limpiaparabrisas de la esquina que no está en tus planes bajar la ventanilla de la puerta de tu auto muy tuyo porque tenés la certeza de que detrás del pibe limpiaparabrisas aflorarán cien pibes limpiaparabrisas que te destriparán, y entonces perderás tu auto tuyo y todo lo muy tuyo que representa esa carrocería espléndida. Que es mucho. Y todo tuyo. Un hato grande de ganado que tiene a la pobreza como pecado mortal y desprecia al pobre por encima de todas las cosas. Que ha echado a dormir la visión y toda percepción de su propio sumidero. Que vive en una civilidad fundada en nubes de betún que nunca jamás habrán de disiparse. “En verdad, la representación de la realidad ha sido dada vuelta. La imagen lisa, televisiva, y la prensa, han destruido el pensamiento, la capacidad de ligar lo inmediato a las causas de su existencia. Sólo una sociedad llevada por el terror hasta el extremo de la estupidez y la chatura, despojada de afectos, de imaginación, de sensibilidad, empavorecida, puede haber despojado de significación a lo que ven y perciben acobardados por sus ojos diariamente, pero que la inteligencia no anima” (León Rozitchner, Página/12, julio de 2004)

IV

¿Qué me significa la democracia como camino único, sagrado e inamovible hacia el bienestar de una sociedad? Usted elige, usted decide quién y quiénes serán los paladines de sus necesidades y sus anhelos. Vamos, eso es tomadura de pelo. El voto es un placebo de libre albedrío. No es otra cosa que una melancólica escenificación de civismo, de un celo por las instituciones que dura lo que un parpadeo. Una diligencia tribal: meter una papeleta en un sobre; luego, el sobre en la ranura de una caja, y de regreso a casa comprar ravioles, una botella de vino tinto; almorzar, dormir la siesta que permite este sistema. El de una ranura. Al día siguiente, a cerrar la boca y a obedecer. En la fábrica, en la oficina, en la escuela, en la calle. Y en momento alguno dudar del fatalismo que rige nuestra vida. Todo en orden. Las instituciones, que nunca sabremos para qué sirven, a buen resguardo. Los cerdos en su chiquero, las gallinas en su gallinero y los timoratos en su pecera. Un año más, como tantos otros, de convalecencia de la nada, de antropocentrismo porteño. A las provincias el porteño les presta un poco de atención no más que tres, cuatro veces al año; cuando el noticiero le dice que en tal provincia asesinaron a una familia, cuando en la otra hay pobres que comen gatos, o que más allá un tipo violó a dos mujeres y veintisiete cabras, y, por sobre todas las

cosas, cuando ya en junio se pone a pensar a qué provincia se irá de vacaciones en enero o febrero del año siguiente. ¿Hará frío en Cafayate? ¡Qué va a hacer, si es en el litoral! Yo prefiero las Termas de Río Hondo, en Ushuaia, o Santa Rosa de Calamuchita, por allá, quizá en Neuquén.

V

Al imbécil la mirada de las personas que caminan por la calle no le excitan ningún significado, ni ganas de buscarlo. Le significan algo espantoso, en cambio, los ojos y la mirada de las personas que están echadas en un colchón en la vereda de una calle, junto a los muebles que pudieron reunir y llevarse el día del desalojo. Significan la vagancia, el destino del que eligió la dejadez, la irresponsabilidad, el placer y la libertad de vivir a la intemperie. Yo me rompo el lomo, laburo diez horas sin parar, y estos tipos se meten en el umbral de una iglesia a dormir y emborracharse mientras sus hijos andan pidiendo limosna en trenes y colectivos y restoranes.

VI

¿Qué me significa lo que le pueda significar a un tipo que no hace más que absorber los significados de un eventual y convincente hacedor de la significación? Yo significo, tú significas, él significa. Nosotros significamos un bledo. Hemos logrado (mejor: ¿por qué hacerme cargo de eso?), álguienes, algunos, han logrado despojar al significado de su significación. Un estado de cosas en el que impera la insignificancia.

VII

¿Cómo, de qué manera original o, al menos, novedosa y pasible de asombro, escribir acerca de lo que uno y muchos otros hemos escrito ya tantas veces? Comienza a resultar fastidioso corroborar que las palabras escritas tiempo atrás, y repetidas hasta el cansancio, bien puede uno reiterarlas y reiterarlas, una y otra vez, pese al correr de los años, con formidable oportunidad, y, desde luego, con su debida insignificancia. Feo y grotesco. Melancólico y aterrador el comportamiento del poder político. Eso de la tenacidad en mantener un error, de perseverar en el cretinismo y la insolencia. El gobierno y sus cosos, la oposición acomodadiza y sus cosos, los grandes medios de comunicación y sus escribas y habladores y sus intelectuales cosos, todos, pero absolutamente todos, han resuelto sitiar el discernimiento. Un asedio a la razón. Un bloqueo al sentido común. Porque, al final de cuentas, es cierto que pensar se ha convertido en un hecho revolucionario. O, por qué no, subversivo.

El país está habitado por millones de personas que de modo alguno pueden caer en la osadía de tornar visible su significación.

Permanezcan en sus barrizales, bestias. No se les ocurra asomar por la gran ciudad esas caras insatisfechas y poco logradas. Porque la ciudad, con el activo sostén de sus vecinos ilustres, ha resuelto suprimirlos con la indiferencia. ¿No han comprendido que consigo sólo traen malestar? Nosotros, el poder, no los reprimiremos más de lo que nos permite la ley: será la sociedad, hastiada y saturada de sus desplazamientos por calles y geografías que no les pertenecen, la que les pondrá límite. La que los pondrá en vereda.

Váyanse, muéranse, olvídense de que han nacido, y, si les cabe, si todavía cabe en sus anhelos locos, rueguen al señor, agradezcan el hecho de haber sido alumbrados. Pero nunca olviden el consejo de Celine: “La gran derrota, en todo, es olvidar, sobre todo lo que te mata, y morir sin llegar a comprender jamás hasta qué punto los hombres son bestias. Cuando estemos al borde del hoyo no nos pasemos de listos, pero tampoco olvidemos; hemos de contarlo todo, sin cambiar ni una palabra de las lacras que hemos visto en los hombres, y entonces liar el petate y bajar. Es suficiente como trabajo para toda una vida”.

Publicado en El Psicoanalítico, septiembre de 2016

La democracia ha muerto. Viva la Democracia, por Laura Giussani Constenla

¿Cuál es el colmo de un legislador? Prohibir escribir ‘gratuito’ en la Constitución, por Américo Schvartzman*