Destacada

¿Por qué todavía no somos todos ricos?

Por Timothy Noah para New Republic

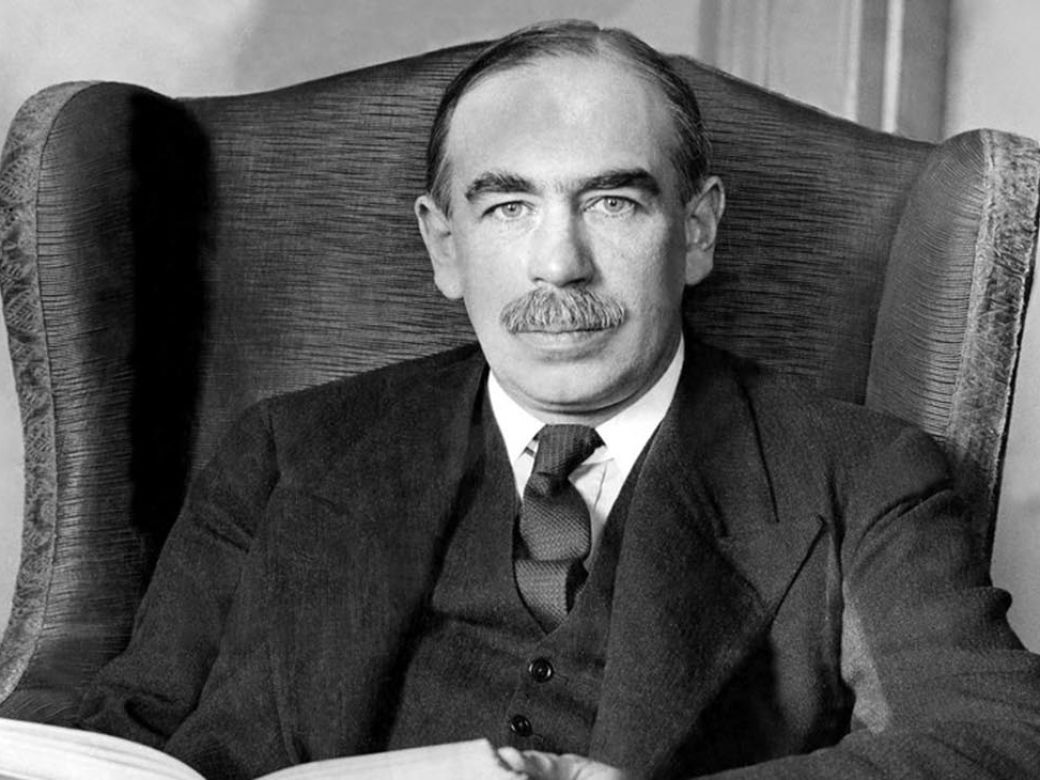

En 1930, John Maynard Keynes predijo que dentro de cien años -es decir, ahora mismo- “el problema económico podría estar resuelto, o al menos a punto de solucionarse”. La gente trabajaría quizás tres horas al día. “Por primera vez desde su creación”, escribió Keynes, “el hombre se enfrentará a su verdadero y permanente problema: cómo utilizar su libertad de las apremiantes preocupaciones económicas, cómo ocupar el tiempo libre, que la ciencia y el interés compuesto habrán ganado para él, para vivir sabiamente, agradablemente y bien”.

¡Ojalá! Estamos en 2022, y la mayoría de nosotros seguimos marcando tarjeta. Sin embargo, curiosamente, gran parte del razonamiento de Keynes era correcto. Estimó que, durante el próximo siglo, el crecimiento económico anual sería, en promedio, del 2%. Eso debió parecer increíblemente optimista al comienzo de la Gran Depresión. Pero era demasiado bajo. El economista de Yale Fabrizio Zilibotti ha calculado que, desde 1930, el crecimiento anual se ha aproximado, a largo plazo, al 3%. Keynes predijo que el nivel de vida en las economías más avanzadas se multiplicaría por ocho. De hecho, según Zilibotti, se multiplicó por 17. Keynes incluso tenía razón, hasta cierto punto, en que el número de horas trabajadas disminuiría, y que la gente encontraría otras cosas que hacer. Al observar este fenómeno en los años sesenta, el periodista Tom Wolfe se hizo famoso al relatar la proliferación de actividades de ocio -surf, carreras de coches, consumo de ácido- que iban más allá de lo imaginado por Keynes y su grupo de Bloomsbury. Wolfe lo llamó “la explosión de la felicidad”.

Lo que Keynes no tuvo en cuenta fue lo desigual que sería la distribución de esta Explosión de Felicidad entre las naciones y dentro de ellas. Incluso en Estados Unidos, la nación más rica de la Tierra, todavía se puede encontrar gente que carece de esos dos antiguos elementos básicos, comida y vivienda. Keynes tenía razón al afirmar que el problema económico debería estar ya resuelto, o a punto de estarlo. Pero no lo está, y probablemente no lo estará ni siquiera dentro de un siglo.

El optimismo de Keynes se vio impulsado por el advenimiento de lo que J. Bradford DeLong, en su nueva historia económica, Slouching Towards Utopia, llama “el largo siglo XX”, cuyo inicio DeLong fija en 1870. Este fue el período, escribe DeLong, durante el cual la maduración de la Revolución Industrial, combinada con varios cambios sociales como la llegada de la corporación moderna y el laboratorio de investigación industrial, “abrió la puerta que antes había mantenido a la humanidad en la pobreza extrema”. Quienes vivieron este período vieron una explosión de productividad y prosperidad sin precedentes. Lo entendieron bien en su momento. Keynes lo llamó ” un El Dorado económico”.

Para entender por qué toda esta riqueza no se repartió más ampliamente, DeLong mira más allá del crecimiento por sí solo. El modo en que la explosión de prosperidad que siguió a la Revolución Industrial satisfizo, o no, las necesidades económicas de la humanidad dependió, según muestra, de acontecimientos no económicos, como dos guerras mundiales; de las nociones encontradas sobre lo que los mercados podían lograr por sí solos; de los legados coloniales; y de la diferente competencia de los gobiernos para gestionar las economías con sensatez. DeLong domina estos temas individuales con gran sofisticación, pero es mucho para integrar en lo que él llama conscientemente una “gran narrativa”, que se extiende desde 1870 hasta 2010. Si la historia parece difícil de manejar al final de su relato, puede deberse a que amontona en su plato mucha más historia que ocurre en muchos más lugares de los que uno puede digerir fácilmente.

Es más fácil determinar cuándo comienza la historia de este gran cambio que cuándo termina. Si su interés se centra en la fabricación tradicional o en el trabajo organizado, termina, en Europa y Estados Unidos, en la década de 1970. Si su interés se centra en la revolución informática, termina alrededor del año 2000. Si su interés se centra en el ascenso de China, India y las “economías tigre” del sudeste asiático, la historia no comienza hasta los años 70 y 80 y no tiene un final a la vista. Si su interés se centra en el despertar económico del hemisferio sur, esa historia apenas ha comenzado.

No es difícil entender por qué Keynes era tan optimista en 1930. Apenas 60 años antes, la economía mundial seguía funcionando casi por completo sobre la base de la subsistencia. En 1870, más del 80% de la población mundial vivía de lo que cultivaba y no de lo que compraba. Cuando el filósofo anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon declaró, en 1840, que la propiedad era un robo, estaba siendo menos metafórico de lo que hoy podríamos suponer. No se podía enriquecer sin empobrecer a otro, porque el pastel económico apenas se ampliaba. Sólo después de 1870 los cables telegráficos transoceánicos y los barcos de vapor de hélice y los ferrocarriles y los telares eléctricos mejorados y el horno de fabricación de acero de Bessemer, entre otras muchas maravillas, conspiraron para acelerar el crecimiento económico hasta el punto de que la acumulación de riqueza de un hombre podía aumentar la riqueza de otros.

Antes de 1870, la vida económica se regía en gran medida por el principio, expuesto en 1798 por el sombrío clérigo inglés Thomas Robert Malthus, de que el crecimiento de la población (en una parafraseada suelta pero acertada de DeLong) “se comía los beneficios de la invención y la innovación… dejando sólo a la clase alta explotadora notablemente mejor”. Para la gran mayoría, las condiciones materiales nunca cambiaron. El salario de un trabajador de la construcción en Inglaterra era, tras la inflación, exactamente el mismo en 1800 que seis siglos antes. En 1870, habían subido más de la mitad, pero incluso eso daba poca idea de lo que se avecinaba. En el año 2000, se habían multiplicado por más de trece. Gran parte de ese aumento fue impulsado por el comercio internacional. En 1850, el comercio transfronterizo representaba alrededor del 4% de la producción mundial total, apenas más que la proporción de 150 años antes. En 1880, representaba el 11% de la producción mundial. Hoy en día, representa el 30%.

El largo siglo XX refutó la idea maltusiana de que el crecimiento de la población supera la producción de alimentos y hace bajar los salarios. La población mundial actual es seis veces superior a la de 1870; el rendimiento de las cosechas es unas ocho veces mayor; y la renta per cápita es casi nueve veces mayor. El progreso tecnológico y organizativo ha sido mucho más rápido y con mayores beneficios de lo que Malthus podía imaginar. Desde 1870, calcula DeLong, el ritmo de ese progreso ha sido cuatro veces más rápido que de 1770 a 1870, 12 veces más rápido que de 1500 a 1770 y 60 veces más rápido que antes de 1500. Esta aceleración permitió que el largo siglo XX se convirtiera en “el primer siglo en el que la historia fue predominantemente una cuestión de economía”.

Los grandes beneficios de este cambio eludieron lo que hoy llamamos el sur global. La prosperidad se limitó en gran medida a las grandes potencias imperiales de Gran Bretaña, Europa Occidental y Estados Unidos. (A veces se excluye de este grupo a Estados Unidos, que fue una antigua colonia, porque practicó una colonización más limitada, principalmente en Filipinas, Cuba y el Pacífico Sur. Pero su violenta toma del continente norteamericano a los nativos americanos y su esclavización de africanos, mediante la violencia y la amenaza de violencia, para realizar trabajos agrícolas en el Nuevo Mundo, situó a Estados Unidos en la primera fila de las naciones imperialistas, aunque de una forma que requería poco viaje).

La colonización europea había comenzado en torno al siglo XVI, pero a medida que las economías del Atlántico Norte maduraban, su necesidad de materias primas procedentes del extranjero se hacía más urgente. Los árboles son un buen ejemplo. Las naciones europeas se deforestaron, según ha señalado el historiador de la Universidad de Chicago Kenneth Pomeranz, y la madera empezó a escasear aunque aumentara su demanda como material de construcción. A mediados del siglo XVI, el 33% de Francia estaba cubierto de bosques; en 1789, esa cifra se había reducido al 16%, y en 1850, las zonas boscosas de Gran Bretaña, Italia y España se habían reducido al 10% o menos. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña construía no menos de un tercio de sus barcos mercantes en sus colonias americanas, simplemente porque necesitaba madera americana para sus mástiles.

“No he tenido tranquilidad desde que perdimos América”, dice el rey George III en la obra de Alan Bennett de 1991, La locura de George III. “Bosques antiguos como el mundo mismo, praderas, llanuras, flores extrañas y delicadas, soledades inmensas, y toda la naturaleza nueva para el arte. Todo nuestro. Mía. Desaparecido. Un paraíso perdido”. El rey suena como si estuviera lamentando la pérdida de una naturaleza pastoral. Pero a medida que su discurso continúa (esta parte no aparece en la adaptación cinematográfica de 1994), queda claro que está lamentando la pérdida de la oportunidad de saqueo de Inglaterra. “Pronto perderemos la India, las Indias, incluso Irlanda”, dice, “nuestras plumas desplumadas una a una, esta isla reducida a sí misma, un gran estado derrumbado en la podredumbre y la decadencia”. La riqueza de su reino estaba fuera de él.

¿Por qué los países del sur global no siguieron el ejemplo del Atlántico Norte y se dedicaron a la fabricación? “Cuando me preguntan”, escribe DeLong, “digo que la ventaja inicial de costes de la que gozaba Gran Bretaña (y luego Estados Unidos, y luego Alemania) era tan enorme que habría requerido unos aranceles asombrosamente elevados para poder alimentar “industrias nacientes” en otros lugares. Yo digo que los gobernantes coloniales se negaron a que los colonizados lo intentaran. Digo que el dominio ideológico del libre comercio impidió a muchos otros siquiera considerar la posibilidad”. En resumen, la ventaja que supuso ser los primeros en industrializarse hizo que los países del Atlántico Norte se enriquecieran tan rápido que pudieron establecer las reglas, y las reglas que prefirieron fijaron el precio de entrada demasiado alto para los recién llegados. Hasta la segunda mitad del siglo XX, las naciones del sudeste asiático no fueron capaces de elevar su capacidad manufacturera hasta el nivel de los países del Atlántico Norte, y luego superarlo.

Hoy pensamos que la prosperidad económica es una alternativa estabilizadora a la guerra, pero durante mucho tiempo tuvo el efecto contrario. A medida que el siglo XIX se convertía en el XX, y las naciones europeas occidentales se hacían cada vez más ricas, construían fuerzas militares cada vez más poderosas que acabaron provocando dos guerras mundiales. DeLong sugiere que la Primera Guerra Mundial fue el último hurra de los aristócratas que no encontraban lugar en el nuevo orden económico. Para preservar su posición, azuzaron el fervor nacionalista. Ni las Potencias Centrales ni las naciones aliadas comprendieron del todo, hasta que fue demasiado tarde, que con un armamento más destructivo en varios órdenes de magnitud que el desplegado anteriormente, y con cada bando igualado en riqueza y fuerza, el resultado iba a ser un estancamiento muy largo e inimaginablemente sangriento. Incluso Keynes comprendió esto sólo en retrospectiva.

Después de la Primera Guerra Mundial, las circunstancias económicas de las naciones del Atlántico Norte divergieron. Estados Unidos, donde no se había librado la guerra, experimentó el frenético crecimiento económico de los locos años veinte. Europa, que seguía sacando fuerzas de los escombros, luchaba contra las dificultades económicas y el malestar social. Éstas fueron especialmente desestabilizadoras en Alemania, donde el armisticio había impuesto ruinosas reparaciones económicas. Los caminos de los dos continentes se volvieron a unir en 1929, cuando la bolsa se desplomó y las economías se hundieron en todo el mundo. Después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller alemán en 1933, sacó a Alemania de la depresión más rápido, informa DeLong, que cualquier otra nación, salvo los países escandinavos y Japón. “Con la Gestapo de fondo para reprimir la agitación por salarios más altos, mejores condiciones de trabajo o el derecho a la huelga”, explica DeLong, “y con una fuerte demanda del gobierno de obras públicas y programas militares, el desempleo cayó durante la década de 1930.” El fascismo funcionó, hasta que dejó de hacerlo.

Hitler fue, por supuesto, el dictador más malvado de la historia del mundo, o casi. (Stalin y Mao asesinaron a más gente.) Una de las ventajas de mirar a Hitler a través de un prisma económico es aprender que el Führer también era malthusiano. En Mein Kampf, a Hitler le preocupaba que la creciente población de Alemania “acabara en catástrofe”. De ahí el Anschluss, la anexión nazi de Austria, y el Lebensraum, el programa de expansión de Hitler hacia el Este. Estados Unidos entró en la guerra a finales de 1941. La movilización económica que esto requería devolvió a Estados Unidos la salud económica. La derrota de Hitler y la pérdida de territorios por parte de Alemania fueron la ganancia de Stalin, ya que los países ocupados por los nazis fueron absorbidos por la URSS y el bloque oriental. Los Aliados se movieron en la dirección opuesta, perdiendo colonias en las décadas siguientes. La Europa Occidental, empobrecida por la guerra, vio en muchos casos más costes que beneficios en el proyecto imperial. Con el tiempo, una Unión Soviética que se desmoronaba seguiría un curso similar y dejaría libres a sus satélites. La reciente invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin es un intento brutal e insensato de invertir el rumbo una vez más, sin ningún beneficio económico evidente para nadie.

Lo que DeLong llama conscientemente su “gran narrativa” se tambalea cuando pasa a los años de la posguerra. Introduce una gran cantidad de historia de la Guerra Fría que, aunque fascinante en sí misma, se relaciona indirectamente, en el mejor de los casos, con la historia económica, y busca a tientas una respuesta satisfactoria -quizá no la haya- a por qué los regímenes poscoloniales del sur global han tropezado política y económicamente. El libro de DeLong es, de hecho, bastante indisciplinado en su totalidad. Está cargado de ocurrencias infelices; las variaciones de “bendito sea el mercado” aparecen no menos de 16 veces. Durante muchas páginas, DeLong discute consigo mismo. Durante tramos aún más largos, el hilo económico desaparece por completo. Hay muchos árboles fascinantes -hechos intrigantes y agudas percepciones-, pero no mucho bosque. Esto es especialmente cierto en la segunda mitad del libro.

La historia de la posguerra es bastante sencilla. Durante los siguientes 35 años, las economías del Atlántico Norte crecieron a un ritmo fenomenal y, dentro de esas naciones, los beneficios se distribuyeron más ampliamente que nunca. Los franceses llaman a estos años Les Trente Glorieuses; los alemanes los llaman el Wirtschaftswunder (“milagro económico”); los estadounidenses los llaman la Gran Compresión. El economista francés Thomas Piketty, en su nuevo libro más ordenado y lúcido, Una breve historia de la igualdad, escribe que se caracterizaron por “una inversión masiva y relativamente igualitaria” en toda la sociedad: en educación y sanidad, transporte y otras infraestructuras, pensiones y “reservas, como el seguro de desempleo, para estabilizar la economía y la sociedad en caso de recesión”.

El auge económico fue el cumplimiento de la demanda que se había acumulado en Estados Unidos desde 1929 y en Europa Occidental desde 1914. Pero también fue el resultado lógico de que el gasto público no estuviera, como antes, al servicio de las grandes fortunas privadas (muy mermadas, sobre todo en Europa, por las dos guerras mundiales y la Depresión), sino para fortalecer una nueva y próspera clase media. La raíz de este cambio fue una tendencia democratizadora que, en las naciones que resistieron al fascismo, había ido cobrando fuerza desde alrededor de 1900, con avances como el sufragio femenino, la elección directa de senadores en Estados Unidos, la disminución del poder de la Cámara de los Lores en el Reino Unido y el creciente poder sindical en todas partes.

Parte de esta historia fue la fiscalidad progresiva. Era una idea antigua, pero no arraigó realmente, escribe Piketty, hasta principios del siglo XX. Estados Unidos abrió el camino en 1913 con su impuesto progresivo sobre la renta, seguido por los impuestos progresivos sobre la renta y la herencia en Europa. Las dos guerras mundiales elevaron los impuestos -especialmente la segunda- y después de la Segunda Guerra Mundial, los impuestos sólo disminuyeron un poco. Piketty pregona el beneficio social de la imposición de tipos marginales superiores “confiscatorios” (su término no apologético) del 80 al 90% en Estados Unidos. Estos pusieron fin a “las remuneraciones más astronómicas”. No había razón para que las empresas elevaran los salarios de los altos ejecutivos por encima del umbral del tramo impositivo marginal más alto, porque el gobierno federal recaudaría casi todo ese dinero adicional en impuestos. Eso ayudó a que las empresas gastaran cualquier excedente en las bases. Los conservadores argumentan hoy que cuando los tipos impositivos marginales aumentan demasiado, se ahoga la innovación. Pero en los años 50 y 60, los impuestos “confiscatorios” sólo frenaron el crecimiento excesivo de los salarios en la parte superior. La productividad creció de todos modos a buen ritmo, al igual que la renta per cápita.

Los buenos tiempos de los países del Atlántico Norte terminaron en los años 70, por una combinación de crisis del petróleo, inflación descontrolada, caída de la productividad y desaceleración del crecimiento económico. A finales de esa década, la industria manufacturera se trasladó de forma decisiva al sudeste asiático, creando una competencia para Estados Unidos y Europa. En su influyente libro de 1975, Equality and Efficiency, Arthur Okun, presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Lyndon Johnson, sostenía que se podía aumentar la igualdad económica o la eficiencia económica, pero no se podían hacer ambas cosas al mismo tiempo, una opinión que allanó el camino al fundamentalismo de mercado. (El término preferido en la profesión económica es “neoliberalismo”, pero lo rechazo porque muchos críticos del fundamentalismo de mercado con una agenda política más difusa también se llamaron a sí mismos neoliberales, ignorando por completo su otro significado).

DeLong argumenta con fuerza que el giro de los años 80 hacia el fundamentalismo de mercado fue un fracaso económico estrepitoso. Señala que el presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher, al recortar los impuestos y reducir la regulación, no lograron ninguna mejora perceptible para el empleo, los salarios, la inversión o el crecimiento económico. La inflación bajó, estimulando una expansión económica cíclica, pero eso fue obra de Paul Volcker, presidente de la Junta de la Reserva Federal. Mientras tanto, el sector bancario desregulado creó primero una crisis de ahorros y préstamos que provocó la evaporación de 160.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fueron pagados por los contribuyentes, y, más tarde, una crisis hipotecaria que provocó la evaporación de 3,3 billones de dólares en valor de la vivienda, muy poco reembolsado por el gobierno. El verdadero legado de Reagan y Thatcher, sobre todo a través de los recortes fiscales, fue extender y acelerar el retorno a la desigualdad económica de finales de los años 70, una tendencia que continúa hoy en día y que, en contra de Okun, no produce absolutamente ningún beneficio para la eficiencia económica.

Yo opino, de forma un tanto convencional, que el siglo XX largo terminó alrededor de 1980. Seleccionando a DeLong y Piketty, este es mi resumen del siglo XX largo. Al principio, el rápido crecimiento económico hipertrofió el imperialismo y el militarismo. Este último se descontroló de 1914 a 1945, matando a unos 100 millones de personas. Después de 1945, la democratización de principios de siglo maduró hasta el punto de que las naciones industrializadas avanzaron constantemente hacia una mayor igualdad económica. Pero en 1980, tanto el rápido crecimiento económico como la tendencia igualitaria habían terminado. Aplausos, cortina.

DeLong, sin embargo, extiende su largo siglo XX hasta 2010. Eso le permite incluir el auge económico impulsado por la informática de finales de los 90, que hiperglobalizó la economía y empujó la fabricación, de forma desigual, hacia el sur global. Pero la revolución informática fue, en mi opinión, menos una culminación del largo siglo XX que un eco lejano de sus inicios. A nosotros nos parece algo importante porque fuimos testigos de ello. Pero la convergencia de los teléfonos, la electrificación, los coches, las radios, el cine, los aviones, etc. de finales del siglo XIX y principios del XX alteró la vida económica de forma mucho más dramática. El auge de la informática imitó los efectos de la Revolución Industrial, pero no alcanzó su amplitud y magnitud. La riqueza que creó impulsó los ingresos de la clase media durante algunos años a finales de la década de 1990, pero impulsó mucho más los ingresos de los superricos y, después del año 2000, casi exclusivamente. Esto hizo que fuera un acontecimiento menos transformador que la Revolución Industrial, cuyos beneficios fueron, durante la mayor parte del siglo XX, ampliamente compartidos.

La historia económica del siglo XXI no será, según los pronósticos, una historia feliz. Una escuela de pensamiento afirma que la economía ha entrado en un largo periodo de lo que el economista de Harvard Larry Summers llama “estancamiento secular”, o crecimiento económico lento debido a la reticencia a invertir. Otra escuela, liderada por el economista de Northwestern Robert Gordon, afirma que el crecimiento de la productividad será lento porque las tecnologías futuras no podrán ser tan transformadoras como las del largo siglo XX. Otra escuela de pensamiento dice que la historia económica de los próximos 80 años será China, y que el resto de nosotros sólo estaremos en el camino. Una virtud tanto del libro de DeLong como del de Piketty es que evitan ese tipo de enredo. Piketty es cautelosamente optimista sobre las perspectivas de progreso social en el futuro -una agradable sorpresa después del pesimismo que expresó en su libro de 2014, El capital en el siglo XXI- y DeLong dice que simplemente no podemos saber lo que nos espera. Y tiene razón.

Pero sea cual sea nuestra próxima gran narrativa, el problema económico no se resolverá. ¿Cómo puede ser, cuando la desigualdad sigue aumentando en todo el mundo industrializado, y cuando la mayor parte del sur global ni siquiera ha comenzado a abordar el problema económico? Todos seremos más ricos, pero en grados muy desiguales. Aunque consigamos invertir la tendencia a la creciente desigualdad económica, y aunque nos encontremos hablando, en tono de asombro, de las economías de los tigres de África y América Latina, el problema económico seguirá sin resolverse porque las nociones actuales de suficiencia serán (esperemos) demasiado tacañas para servir a un futuro más próspero. Así que no abandones tu trabajo todavía.

Destacada

“Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta”, Eppur si muove! del 16 al 21F, por Alberto Nadra

Somos un país en el que casi 6 millones de personas trabajan “en negro”, sí ‘en negro’, expresión que recuperamos por su preciso origen etimológico: trabajan como negros, es decir, como esclavos, sin derecho a la cobertura de salud, las licencias por enfermedad, las indemnizaciones por despido ni los aportes de jubilación.

Según un informe de la BBC, en ese, nuestro, país llamado Argentina, quienes empezaron a trabajar en los últimos 13 años, es decir jóvenes menores de 29 años, hay un 60% que nunca tuvo derechos, es decir, tuvieron un empleo ‘informal’, entre las mujeres el porcentaje es aún mayor de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Así las cosas, el gobierno decidió poner fin a esta desigualdad. Tener un trabajo en relación de dependencia, ‘en blanco’, será casi como estar precarizado, es decir, ‘en negro’. Una curiosa forma de entender la igualdad para La Libertad Avanza. Todos iguales ante la ley: desprotegidos, solos y que se salve el que pueda. Aquí los puntos salientes de la reforma según la letra de sus artículos:

Supresión de las horas extras y permiso para una jornada laboral de 12 horas. La ley propone habilitar la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas sin necesidad de pagar horas extra, siempre y cuando se respete el descanso de 12 horas y no se supere el tope semanal legal de 48 horas.

Para ello, creará un banco de horas extra para cada empleado, que la empresa podrá compensar con horas o días libres en lugar de dinero.

“Negociación dinámica” o pago en especias: De acuerdo al texto del proyecto see permite que los salarios sean pagados en moneda nacional o extranjera, y también una parte en “especie, habitación o alimentos”. Lo que se da en llamar en su redacción: “negociación dinámica” del salario.

Limitación de la actividad gremial. Las asambleas sindicales no deberán afectar el normal desarrollo de la empresa, deberán contar con autorización del empleador y el trabajador no cobrará por ese tiempo.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Toda empresa deberá abrir una cuenta en alguna entidad financiera, no especificada, cuyo monto sólo podrá ser usado para pagar eventuales indemnizaciones. La explicación más clara sobre de dónde sacarán el dinero para abultar esa cuenta la encontramos en el diario La Nación: “Los empleadores derivarán a su cuenta FAL un porcentaje de los salarios que paga. A la vez se reduce en igual monto el aporte obligatorio a la Anses. Es decir, para el empleador no implica un costo adicional. Por ese motivo, quienes cuestionan este sistema sostienen que el Estado se hace cargo de las indemnizaciones y que se está desfinanciando la caja de jubilaciones.”

Indemnizaciones: En una primera lectura ante un despido sin causa se mantiene el cálculo de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por año de servicio. La trampa estaría en qué se considera un sueldo. En la nueva ley excluyen de la cuenta: aguinaldos, vacaciones, bonos extras, premios. Los trabajadores que no estén encuadrados dentro de un Convenio Colectivo de Trabajo tienen como garantía que la indemnización nunca podrá ser menor a un mes de sueldo. Todavía no está en claro la retroactividad de la Ley. Aunque Sturzenegger insista en que las nuevas disposiciones no sólo valdrán para los próximos cesanteados sino para lo anteriores a la aprobación de la norma, los juristas laborales lo desmienten. Eso es anticonstitucional, imposible. A menos que, en la misma ley, se explicite su retroactividad. Cosa que podría hacer el Senado visto la polémica con los juristas.

En un país de Plata, bien argentino, donde los despidos se cuentan por minuto, estas discusiones no son menores.

Si la aprobación de las nuevas reglas de trabajo fue la gran noticia de la semana, hubo otra de igual importancia: La CGT realizó el paro más contundente de los últimos años. Imposible ocultarlo. Demuestra que cuando tiene decisión política paraliza el país. La Confederación General del Trabajo vuelve a tener protagonismo.

El próximo 27 de febrero está todo organizado para que Karina Milei y Manuel Adorni vuelvan a festejar desde el palco a menos que algún gobernador o senador haya tenido vergüenza de mirarse al espejo en estos días. Basta leer el Eppur… de las semanas anteriores y de ésta misma para comprender el apresuramiento del gobierno para aprobar la Reforma. Es que lo peor, todavía no pasó. Y ya se preocupan no sólo los trabajadores, también las PYMES y hasta la UIA ¿Quién gana con estos cambios? A ustedes la respuesta. Acá los hechos.

Sintesis LCV de noticias sociales y gremiales

Semana del 16 al 21 de febrero de 2026

CIERRE DE FATE DEJA A MÁS DE 900 FAMILIAS EN LA CALLE. El anuncio de la empresa de abandonar la producción de neumáticos en Argentina fue un golpe no sólo para sus trabajadores sino para toda la comunidad. La fábrica fue tomada. El gremio que los representa, SUTNA, es uno de los más combativos del país. Tal fue el impacto que todos los sectores sindicales se solidarizaron con ellos, incluyendo a la CGT que el día del paro nacional dedicá su primer párrafo a llevarle apoyo al gremio de neumáticos.

LA UIA TAMBIÉN EN ALERTA. El viernes pasado representantes de la Unión Industrial Argentina se reunieron con el ministro Luis Caputo para expresarles su preocupación por el estancamiento de la producción en el país. Dicen que dicen que al enterarse del cierre de la histórica fábrica FATE, casi en coincidencia con una jornada de conflicto laboral en la que se discutía el futuro de los Convenios Colectivos y una huelga de la CGT paralizaba el país, un alto dirigente empresario dijo “Hasta aquí llegamos”. Desde la UIA, expresaron su “gran preocupación ante el anuncio del cierre de la planta de neumáticos Fate. Una empresa de origen nacional con décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino y generadora de empleo, tecnología y cadenas de valor locales”.

LA ASEGURADORA GALENO DESPIDEN A 600 TRABAJADORES. La Superintendencia de Seguros de Nación revocó la autorización para operar a Galeno ART y 600 familias quedaron en la calle. La aseguradora lleva más de tres décadas operando en Argentina y presta servicios 2 millones de personas con sus planes de salud. El conflicto se arrastra desde el 2025 durante el cual el Sindicato del Seguro, comandado por Jorge Sola intentó reubicar a los trabajadores en distintos sectores del Grupo Galeno

PROTESTA DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DE FRIGORÍRICO EXIGEN EL PAGO DELL 100% DE LAS INDEMNIZACIONES La localidad de General Pico se encuentra conmocionada tras el inicio de una ola de despidos masivos en el Frigorífico General Pico, una de las industrias más determinantes para la economía del norte pampeano. Alrededor de 190 obreros, de una plantilla total de 580 bajo convenio, recibieron telegramas de desvinculación en los últimos días, lo que significa el recorte de un tercio de la fuerza laboral de la planta.

TEXTIL ALAL. LA JUSTICIA OBLIGA A LA PATRONAL AL DEPÓSITO DE 142 MILLONES DE PESOS PARA EL PAGO DE DESPIDOS. El juez Ariel Brest hizo lugar a una medida ‘autosatisfactiva’ impulsada por los 260 trabajadores cesanteados. Ante la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de la patronal la Justicia laboral dictó una medida que obliga a la centenaria empresa textil de Corrientes, Emilio Alal SACIFI, a garantizar los fondos para el pago de las indemnizaciones tras los despidos masivos tras el anuncio del cierre de la firma en la planta de Goya, el pasado 25 de enero.

ALERTA PYMES EN MAR DEL PLATA. “La Provincia de Buenos Aires es la más afectada por el cierre de empresas”, dijo a Letra P Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Mar del Plata. “Detrás de los casos emblemáticos como Whirlpool o FATE y cientos de pymes, hay una pérdida de empleo por goteo en comercios, distribuidoras y pequeños emprendimientos, que contribuyen a un escenario de enorme complejidad, con cheques rechazados y endeudamiento en cascada”, añadió. “En Mar del Plata, cerraron 200 locales comerciales”.

PRODUCCIÓN SUSPENDIDA HASTA MARZO EN STELLANTIS. La planta Tres de Febrero, donde se fabrican los modelos 208, 2008, Partner y Berlingo, está en una parada operativa hasta marzo. La compañía ya había adelantado las vacaciones a sus trabajadores y ahora cobran el 70% del sueldo hasta retomar la actividad.

La Federación de Acopiadores de Granos denuncian prácticas ilegales de los monopolios de soja. De acuerdo con la Federación, las exportadoras estarían solicitando a los acopios y cooperativas datos detallados de cada productor que comercializa su soja a través de estos intermediarios. Entre la información requerida se incluirían las hectáreas de cada productor, el nombre de cada establecimiento, la localidad y provincia del campo. Así como el Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) del productor. En paralelo, también se estaría exigiendo a los productores que venden directamente que brinden información considerada confidencial. Y que según los acopiadores, “nada tiene que ver con sus operaciones específicas”.

MEDICOS DE CHUBUT SUSPENDEN CIRUGÍAS PROGRAMADAS POR FALTA DE RESPUESTA A SUS RECLAMOS. La Asociación de Cirujanos de Chubut envió a Hospital de Trelew, una nota en la que expresan la decisión de “suspender totalmente las cirugías programadas en los hospitales públicos, como así también la atención en consultorios externos. Se garantiza exclusivamente la atención en urgencias y emergencias”. La medida se hizo pública este sábado 21 de febrero al haberse cumplido el plazo de 10 días para que las autoridades sanitarias respondieran ante la dramática situación que vivien los profesionales por demoras en los pagos de PAMI (problema planteado por los médicos de todo el país a la Nación, los graves retrasos en los pagos a prestadores, lo que afecta la atención a adultos mayores). Reapertura de paritarias por salarios dignos; suspensión de los despidos en el sector sanitario que ha reportado situaciones denominadas como “asfixia en el sector sanitario”.

DENUNCIAN CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN FÁBRICA ESTATAL. Son empleados de la planta de Dioxitek que produce el combustible nuclear para las centrales atómicas del país, y que hoy es gestionada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Denuncian que quedaron expuestos a dióxido de uranio en al menos dos accidentes internos. En medio del debate sobre la reforma laboral que modificará las condiciones de empleo, Dioxitek sufrió una denuncia que circuló en los medios de Córdoba donde se revelaron supuestos malos manejos del uranio y otros materiales radiactivos de parte de la administración libertaria de la planta. La estatal, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación a cargar de Luis Caputo, quedó en el foco de la polémica en Córdoba por presuntos desmanejos en el tratamiento de materiales radioactivos como el dióxido de uranio y el Cobalto-60.

PARO NACIONAL DOCENTE PARA EL 2 DE MARZO. Las organizaciones de la CGT y ATE de docentes lanzaron un paro nacional en rechazo al ajuste presupuestario del Gobierno Nacional, y en repudio al proyecto de ley de Libertad Educativa que busca aprobar el Ejecutivo en el Congreso. La huelga afectará el comienzo del ciclo lectivo en gran parte del país, incluyendo a la provincia de Buenos Aires. La Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la CTERA, y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), confirmaron la medida de fuerza como respuesta a lo que las organizaciones definen como el mayor recorte de fondos para el sector en décadas.

JUDICIALES BONAERENSES SIN ACUERDO PARITARIO. ANALIZAN NUEVAS MEDIDAS DE LUCHA. La Asociación Judicial Bonaerense consideró insuficiente el aumento del 3% propuesto para febrero y exigió una nueva convocatoria paritaria con una mejora sustancial. El lunes 23 habrá asambleas en las 20 departamentales para evaluar posibles acciones gremiales.

VIALIDAD: SUELDOS CONGELADOS DESDE EL 2024. SIN ACUERDO PARITARIO, GREMIO EN ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, anunció que continúan en Estado de Alerta ante la grave situación salarial y el ajuste en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), luego de una nueva audiencia infructuosa en la que se ausentó la representante de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y no hubo ninguna propuesta salarial formal. Así, los trabajadores viales tienen los salarios congelados desde octubre de 2024. “Pretenden seguir dilatando la paritaria mientras avanza con el ajuste y los retiros voluntarios”, denunciaron desde el gremio.

UNIVERSITARIOS. EL GOBIERNO QUIERE PONER UN TECHO AL AUMENTO SALARIAL DEL 14% A LO LARGO DEL 2026. Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La iniciativa pone como techo una suba en los gastos de funcionamiento y en salarios de docentes y no docentes de universidades que no deberá superar el 14% en 2026, de acuerdo a la inflación estimada por el gobierno según datos del INDEC, organismo cada vez más controvertido.

CIERRA LA TRADICIONAL FABRICA DE ALFAJORES LA PAILA EN CÓRDOBA. «Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dado todo. Ojalá que algún día existan condiciones más previsibles y favorables para quienes trabajan y apuestan por este país» con estas palabras el dueño de Paila anunció que el 28 de febrero será el último día de actividad de la histórica fábrica de alfajores cordobeses que llegó a tener 15 empleados y distribución en todo el país. Otra PYME que no logra resistir el golpe.

MILEI CELEBRA EL PRONÓSTICO DE UN ECONOMISTA AMIGO: SÓLO EL 18% PERDERÁ EL TRABAJO CO LA PROPUESTA NEOLIBERAL. El presidente Javier Milei celebró en redes sociales el pronóstico del economista Ivan Carrino quien polemizó con su colega Emmanuel Álvarez Agis que había asegurado que el 85% de los asalariados corrían riesgo de perder su puesto. Para Carrino, ese porcentaje no superaría el 18% de puestos de trabajo perdidos, casi 1 de cada 5 empleados quedaría en la calle.

FRESU: YOFRA Y AGUIAR VAN POR UN PARO GENERAL DE 36 HS. El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que el Frente de Sindicatos Unidos convocará a una huelga de 36 horas con movilización si la reforma laboral vuelve al Senado, y advirtió que el conflicto “tiene que escalar” frente al modelo económico del Gobierno.

En el mismo sentido, el dirigente aceitero Daniel Yofra anunció que el Frente de Sindicatos Unidos pedirá a la conducción de la CGT la convocatoria a un paro de 36 horas cuando el Senado trate la reforma laboral. En caso de no obtener respuesta, advirtió que avanzarán con una medida propia y llamó a profundizar el plan de lucha, al considerar que la iniciativa oficial afecta derechos laborales y limita la acción sindical.

Destacada

Hugo “Cachorro” Godoy: “Paramos y movilizamos para frenar una reforma que nos devuelve al siglo XIX”

En diálogo con La Columna Vertebral, Hugo “Cachorro” Godoy analiza la decisión del Frente Sindical de Unidad de convocar a un paro y movilización contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Advierte sobre la gravedad del contenido de la iniciativa, denuncia la complicidad de sectores políticos y gobernadores, y detalla los principales puntos que generan mayor rechazo en las bases sindicales, especialmente entre los trabajadores del Estado.

LCV:

“¿Cómo estás, Cachorro? ¿Estás en La Plata? Contanos en qué contexto se da esta reunión que acaban de terminar.”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Estamos en La Plata y acabamos de terminar una reunión virtual del Frente Sindical de Unidad, que integramos las dos CTA, la UOM y un conjunto de gremios de la CGT, además de algunos movimientos sociales. En esa reunión ratificamos la decisión de parar y movilizar el próximo jueves, cuando se trate este nefasto proyecto de reforma laboral que pretende llevar a la Argentina de nuevo al siglo XIX. También definimos modalidades para que quede un testimonio claro de la decisión de continuar esta lucha, en defensa del salario y de los puestos de trabajo, que hoy están siendo fuertemente vapuleados.”

LCV:

“Recién hablábamos con Daniel Yofra, integrante del Frente Sindical, y celebraba que la CGT haya decidido el paro. ¿Cuál es tu postura y dónde va a concentrar la CTA?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Que la conducción de la CGT se haya decidido a convocar al paro nos parece positivo. Algunos entendimos que había que hacerlo antes y por eso la semana pasada paramos cuando se trató el tema en el Senado. Desde entonces venimos desarrollando un plan de lucha que también se expresó en las calles de Córdoba y de Santa Fe. Acá no está en juego solamente un proyecto nefasto del gobierno, sino también la complicidad de gobernadores: algunos del PRO, otros radicales con peluca y otros peronistas con peluca. Frente a esto, el esfuerzo de la clase trabajadora organizada es construir conciencia sobre la gravedad de esta ley y de esa complicidad política. Por eso creemos necesario un plan de lucha permanente y es lo que estamos tratando de concretar desde el Frente Sindical de Unidad. La decisión es clara: el jueves paramos y movilizamos en todo el país.”

LCV:

“Con el paro del transporte, ¿no se complica la movilización?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Va a tener sus complejidades, pero vamos a encontrar la vuelta para que el pueblo se manifieste. La movilización va a adoptar modalidades diversas según los lugares. Además, van a estar en paro los aviones, no va a haber vuelos, ni barcos, ni trenes, ni colectivos. Incluso estamos recibiendo información de que tampoco habría taxis, aunque ahí el panorama sindical es más complejo. De todos modos, la voluntad de manifestarse va a estar.”

LCV:

“¿Cómo viste la movilización del otro día y qué recaudos hay que tomar para no caer en provocaciones?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“La movilización fue muy importante. Desde el Frente decidimos movilizar temprano porque no queríamos solo pasar por la Plaza Congreso, sino realizar un acto que transmitiera un mensaje claro de confianza en nuestras propias fuerzas. Creíamos que no servía una movilización meramente testimonial. El Frente realizó su acto y, cuando ya había terminado y mientras algunos sectores recién estaban llegando, el gobierno montó un operativo con la excusa de reprimir y desalojar la plaza. Eso no logró frenar nuestra decisión de ratificar el paro cuando el proyecto vuelva a tratarse en Diputados, como lo hicimos en ese acto y como lo reafirmamos hoy.”

LCV:

“¿Cuál fue la adhesión de los trabajadores del Estado al paro de la semana pasada?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Fue muy alta. Todas las organizaciones que integran las CTA, la UOM y otros gremios del Frente tuvieron un nivel de adhesión muy importante. Esa contundencia presionó a quienes estaban reticentes a convocar al paro y, felizmente, cambiaron de posición y hoy están llamando a la medida del jueves. Nosotros creemos que con este gobierno no se puede negociar nada, ni siquiera un poco, porque es un gobierno que arrasa con los derechos de los trabajadores. Por eso hay que prepararse cada día con más firmeza para luchar contra esta reforma y defender el derecho a un salario y a un trabajo dignos. El plan de lucha va a continuar.”

LCV:

“En tus recorridas y charlas con la base, ¿cuál es el punto de la reforma laboral que más preocupa?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“El tema central es el despido. Se habilita a los empresarios a despedir sin pagar indemnización y eso es gravísimo. Esto ya lo viene haciendo el Estado nacional: no solo despiden trabajadores precarizados, que son muchos, sino también trabajadores de planta permanente, cerrando organismos y poniendo personal a disponibilidad. Ese mecanismo de destrucción de las condiciones de empleo es lo más grave. En segundo lugar está la limitación del derecho a huelga, porque buscan quitarnos una herramienta defensiva y destruir la organización sindical. El tercer punto es la destrucción del sistema previsional: quieren crear un fondo de asistencia laboral financiado con recursos que hoy van al sistema jubilatorio, administrado por bancos. Así, los empresarios no pagan indemnización, el Estado se hace cargo, se vacía el sistema previsional y en poco tiempo van a decir que ANSES está quebrada para volver a la jubilación privada. A esto se suma el banco de horas, la discrecionalidad patronal sobre las vacaciones y un régimen laboral que impide incluso enfermarse, accidentarse o faltar para cuidar a un familiar. Es un ataque integral a la vida de los trabajadores.”

LCV:

“¿Dónde va a concentrar finalmente la CTA?”

Hugo “Cachorro” Godoy:

“Todavía no está definido. En principio habíamos pensado en Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo a las doce del mediodía, pero lo estamos revisando en función de las realidades y dificultades que mencionábamos recién.”

Destacada

Daniel Yofra: “La paciencia de la clase trabajadora tiene un límite”

En el marco de la ratificación del paro y el debate parlamentario de una ley considerada regresiva por amplios sectores del movimiento obrero, Daniel Yofra, referente del Frente Sindical de Unidad, analiza el plan de lucha impulsado por su organización, la convocatoria al paro resuelta por la CGT, la modalidad de paro y movilización, y reflexiona sobre la represión, las provocaciones y los límites de la paciencia social.

LCV: Es un día muy importante porque ustedes vienen peleando desde su sindicato, desde el Frente de Alimentación y desde el Frente Sindical de Unidad por la ratificación de un plan de lucha y el pedido de un paro. Ahora la CGT convocó a un paro para el día en que se trate el tema en Diputados. Sin preguntarte tu opinión, que es obvia, contanos la postura del FRESU y el plan de lucha que proponen.

Daniel Yofra: “Desde nuestra organización, los aceiteros, hace rato que venimos planteando la necesidad de una huelga general, no solamente una huelga aislada, sino dos alternativas: un paro por tiempo indeterminado o un plan de lucha que vaya escalando progresivamente hasta lograr el objetivo. Para nosotros esa es una herramienta fundamental de la clase trabajadora. Hoy la CGT decidió hacer una huelga, algo que nosotros ya habíamos resuelto e incluso la semana anterior llevamos adelante un paro con movilización. Por eso nos parece muy positivo, incluso para que los trabajadores que quieran manifestarse en la calle lo puedan hacer. Ojalá esta huelga tenga continuidad y no quede en un paro esporádico que, si no logra el objetivo, no se retome nunca más.”

LCV: En el caso de los sindicatos nucleados en el FRESU, algunos dentro y otros fuera de la CGT, ¿la modalidad va a ser paro y movilización o queda liberado a cada gremio?

Daniel Yofra: “La modalidad es paro y movilización. Eso lo resolvimos hace tiempo porque creemos que hay dos formas de manifestar el malestar: una es haciendo huelga y la otra es movilizándose a los lugares donde se trate esta ley totalmente regresiva. Tenemos que demostrar la bronca que existe y organizarnos. El Frente Sindical de Unidad está para demostrar que hay dirigentes que realmente quieren representar los intereses de los trabajadores y trabajadoras, organizar esa bronca y darle una expresión concreta.”

LCV: ¿Dónde va a ser la movilización?

Daniel Yofra: “La movilización será al Congreso. Vamos a convocar en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen y desde ahí marcharemos, como lo hicimos la vez pasada, cuando convocamos a una multitud.”

LCV: ¿Está prevista alguna vigilia o articulación con organizaciones sociales?

Daniel Yofra: “Seguramente va a haber manifestaciones porque ese día habrá actividad en el Congreso, pero nuestra idea es convocar al mediodía en el punto que mencioné y que sea el Frente Sindical de Unidad quien convoque a la movilización.”

LCV: Quería preguntarte por lo que pasó en la última marcha, cuando se desataron incidentes justo cuando entraban las columnas. ¿Cómo viviste esa situación y el foco puesto en las molotov y los disturbios?

Daniel Yofra: “La infiltración siempre existió, incluso la bronca que generan las fuerzas policiales, que muchas veces son provocadoras e incitadoras a la violencia. Llama la atención que con tan pocas personas armando molotov no se haya detenido a nadie, cuando después se reprime con dureza a jubilados o manifestantes pacíficos. Son muchos años en la calle como para no darse cuenta de estas maniobras. Pero más allá de la provocación, tampoco hay que tenerle miedo: si uno mirara la historia, cuando bombardearon Plaza de Mayo y mataron a más de 300 personas, nadie dejó de movilizarse por eso.”

LCV: Da bronca más que miedo, porque parece todo muy burdo.

Daniel Yofra: “Eso siempre pasa. No hay que entrar en la provocación. A veces también hay desorganización y organizaciones grandes que deciden no movilizar para que no las acusen de generar violencia, cuando en realidad son 10 o 15 los que hacen disturbios y nosotros movilizamos a miles de trabajadores, jubilados y personas que la están pasando mal. No podemos frenar una movilización masiva por un puñado que hace quilombo.”

LCV: Igualmente fue muy responsable la actitud de los dirigentes conteniendo a la gente.

Daniel Yofra: “Fue una gran responsabilidad de la dirigencia no entrar en la provocación, porque después de los incidentes empieza la represión y, con la bronca que hay, es fácil que la sangre hierva. Pero también es una advertencia: cuando los trabajadores y trabajadoras reaccionen de verdad, ni siquiera el Ejército va a poder frenarlos. Hay que tener cuidado con el uso de agitadores que no se sabe bien quiénes son, porque pueden provocar una situación mucho más grave.”

LCV: Como se dice, no hay que tirar de la piola.

Daniel Yofra: “Exactamente. La paciencia de la clase trabajadora tiene un límite y cuando el hambre empieza a tocar la puerta se termina la pasividad. Creen que con armas, hidrantes y represión pueden frenar al pueblo, pero en algún momento la clase trabajadora va a reaccionar y va a pasar por arriba incluso a dirigentes que intenten frenarla.”

“Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta”, Eppur si muove! del 16 al 21F, por Alberto Nadra

Hugo “Cachorro” Godoy: “Paramos y movilizamos para frenar una reforma que nos devuelve al siglo XIX”