Destacada

¿Por qué todavía no somos todos ricos?

Por Timothy Noah para New Republic

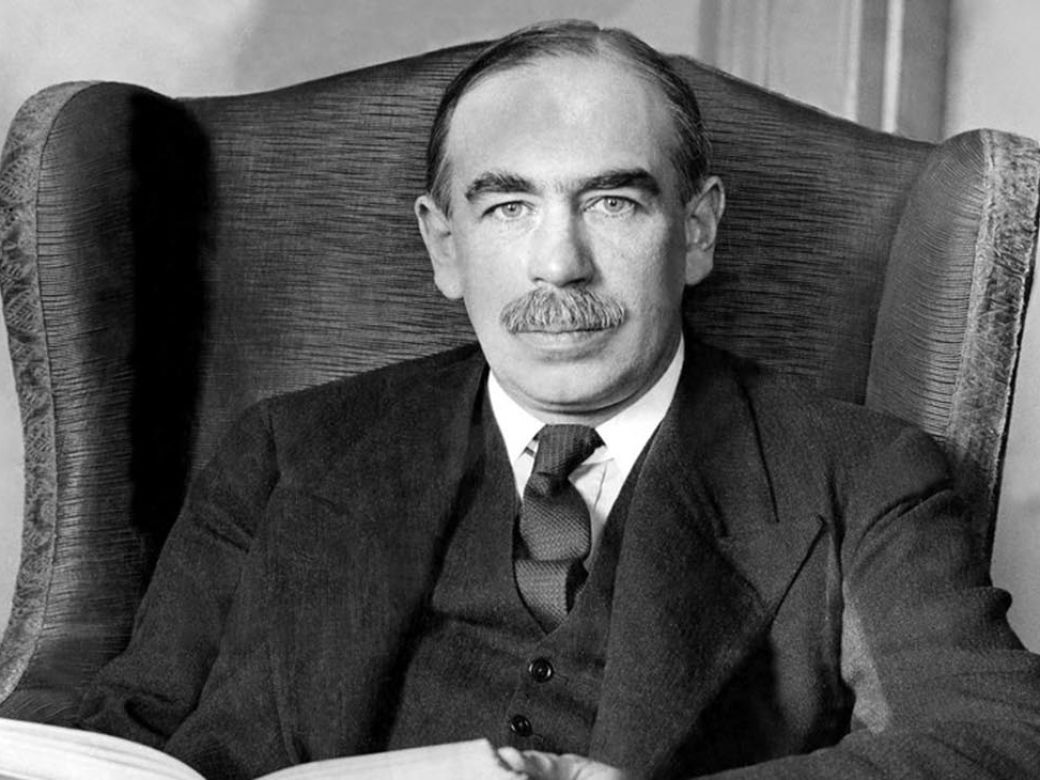

En 1930, John Maynard Keynes predijo que dentro de cien años -es decir, ahora mismo- “el problema económico podría estar resuelto, o al menos a punto de solucionarse”. La gente trabajaría quizás tres horas al día. “Por primera vez desde su creación”, escribió Keynes, “el hombre se enfrentará a su verdadero y permanente problema: cómo utilizar su libertad de las apremiantes preocupaciones económicas, cómo ocupar el tiempo libre, que la ciencia y el interés compuesto habrán ganado para él, para vivir sabiamente, agradablemente y bien”.

¡Ojalá! Estamos en 2022, y la mayoría de nosotros seguimos marcando tarjeta. Sin embargo, curiosamente, gran parte del razonamiento de Keynes era correcto. Estimó que, durante el próximo siglo, el crecimiento económico anual sería, en promedio, del 2%. Eso debió parecer increíblemente optimista al comienzo de la Gran Depresión. Pero era demasiado bajo. El economista de Yale Fabrizio Zilibotti ha calculado que, desde 1930, el crecimiento anual se ha aproximado, a largo plazo, al 3%. Keynes predijo que el nivel de vida en las economías más avanzadas se multiplicaría por ocho. De hecho, según Zilibotti, se multiplicó por 17. Keynes incluso tenía razón, hasta cierto punto, en que el número de horas trabajadas disminuiría, y que la gente encontraría otras cosas que hacer. Al observar este fenómeno en los años sesenta, el periodista Tom Wolfe se hizo famoso al relatar la proliferación de actividades de ocio -surf, carreras de coches, consumo de ácido- que iban más allá de lo imaginado por Keynes y su grupo de Bloomsbury. Wolfe lo llamó “la explosión de la felicidad”.

Lo que Keynes no tuvo en cuenta fue lo desigual que sería la distribución de esta Explosión de Felicidad entre las naciones y dentro de ellas. Incluso en Estados Unidos, la nación más rica de la Tierra, todavía se puede encontrar gente que carece de esos dos antiguos elementos básicos, comida y vivienda. Keynes tenía razón al afirmar que el problema económico debería estar ya resuelto, o a punto de estarlo. Pero no lo está, y probablemente no lo estará ni siquiera dentro de un siglo.

El optimismo de Keynes se vio impulsado por el advenimiento de lo que J. Bradford DeLong, en su nueva historia económica, Slouching Towards Utopia, llama “el largo siglo XX”, cuyo inicio DeLong fija en 1870. Este fue el período, escribe DeLong, durante el cual la maduración de la Revolución Industrial, combinada con varios cambios sociales como la llegada de la corporación moderna y el laboratorio de investigación industrial, “abrió la puerta que antes había mantenido a la humanidad en la pobreza extrema”. Quienes vivieron este período vieron una explosión de productividad y prosperidad sin precedentes. Lo entendieron bien en su momento. Keynes lo llamó ” un El Dorado económico”.

Para entender por qué toda esta riqueza no se repartió más ampliamente, DeLong mira más allá del crecimiento por sí solo. El modo en que la explosión de prosperidad que siguió a la Revolución Industrial satisfizo, o no, las necesidades económicas de la humanidad dependió, según muestra, de acontecimientos no económicos, como dos guerras mundiales; de las nociones encontradas sobre lo que los mercados podían lograr por sí solos; de los legados coloniales; y de la diferente competencia de los gobiernos para gestionar las economías con sensatez. DeLong domina estos temas individuales con gran sofisticación, pero es mucho para integrar en lo que él llama conscientemente una “gran narrativa”, que se extiende desde 1870 hasta 2010. Si la historia parece difícil de manejar al final de su relato, puede deberse a que amontona en su plato mucha más historia que ocurre en muchos más lugares de los que uno puede digerir fácilmente.

Es más fácil determinar cuándo comienza la historia de este gran cambio que cuándo termina. Si su interés se centra en la fabricación tradicional o en el trabajo organizado, termina, en Europa y Estados Unidos, en la década de 1970. Si su interés se centra en la revolución informática, termina alrededor del año 2000. Si su interés se centra en el ascenso de China, India y las “economías tigre” del sudeste asiático, la historia no comienza hasta los años 70 y 80 y no tiene un final a la vista. Si su interés se centra en el despertar económico del hemisferio sur, esa historia apenas ha comenzado.

No es difícil entender por qué Keynes era tan optimista en 1930. Apenas 60 años antes, la economía mundial seguía funcionando casi por completo sobre la base de la subsistencia. En 1870, más del 80% de la población mundial vivía de lo que cultivaba y no de lo que compraba. Cuando el filósofo anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon declaró, en 1840, que la propiedad era un robo, estaba siendo menos metafórico de lo que hoy podríamos suponer. No se podía enriquecer sin empobrecer a otro, porque el pastel económico apenas se ampliaba. Sólo después de 1870 los cables telegráficos transoceánicos y los barcos de vapor de hélice y los ferrocarriles y los telares eléctricos mejorados y el horno de fabricación de acero de Bessemer, entre otras muchas maravillas, conspiraron para acelerar el crecimiento económico hasta el punto de que la acumulación de riqueza de un hombre podía aumentar la riqueza de otros.

Antes de 1870, la vida económica se regía en gran medida por el principio, expuesto en 1798 por el sombrío clérigo inglés Thomas Robert Malthus, de que el crecimiento de la población (en una parafraseada suelta pero acertada de DeLong) “se comía los beneficios de la invención y la innovación… dejando sólo a la clase alta explotadora notablemente mejor”. Para la gran mayoría, las condiciones materiales nunca cambiaron. El salario de un trabajador de la construcción en Inglaterra era, tras la inflación, exactamente el mismo en 1800 que seis siglos antes. En 1870, habían subido más de la mitad, pero incluso eso daba poca idea de lo que se avecinaba. En el año 2000, se habían multiplicado por más de trece. Gran parte de ese aumento fue impulsado por el comercio internacional. En 1850, el comercio transfronterizo representaba alrededor del 4% de la producción mundial total, apenas más que la proporción de 150 años antes. En 1880, representaba el 11% de la producción mundial. Hoy en día, representa el 30%.

El largo siglo XX refutó la idea maltusiana de que el crecimiento de la población supera la producción de alimentos y hace bajar los salarios. La población mundial actual es seis veces superior a la de 1870; el rendimiento de las cosechas es unas ocho veces mayor; y la renta per cápita es casi nueve veces mayor. El progreso tecnológico y organizativo ha sido mucho más rápido y con mayores beneficios de lo que Malthus podía imaginar. Desde 1870, calcula DeLong, el ritmo de ese progreso ha sido cuatro veces más rápido que de 1770 a 1870, 12 veces más rápido que de 1500 a 1770 y 60 veces más rápido que antes de 1500. Esta aceleración permitió que el largo siglo XX se convirtiera en “el primer siglo en el que la historia fue predominantemente una cuestión de economía”.

Los grandes beneficios de este cambio eludieron lo que hoy llamamos el sur global. La prosperidad se limitó en gran medida a las grandes potencias imperiales de Gran Bretaña, Europa Occidental y Estados Unidos. (A veces se excluye de este grupo a Estados Unidos, que fue una antigua colonia, porque practicó una colonización más limitada, principalmente en Filipinas, Cuba y el Pacífico Sur. Pero su violenta toma del continente norteamericano a los nativos americanos y su esclavización de africanos, mediante la violencia y la amenaza de violencia, para realizar trabajos agrícolas en el Nuevo Mundo, situó a Estados Unidos en la primera fila de las naciones imperialistas, aunque de una forma que requería poco viaje).

La colonización europea había comenzado en torno al siglo XVI, pero a medida que las economías del Atlántico Norte maduraban, su necesidad de materias primas procedentes del extranjero se hacía más urgente. Los árboles son un buen ejemplo. Las naciones europeas se deforestaron, según ha señalado el historiador de la Universidad de Chicago Kenneth Pomeranz, y la madera empezó a escasear aunque aumentara su demanda como material de construcción. A mediados del siglo XVI, el 33% de Francia estaba cubierto de bosques; en 1789, esa cifra se había reducido al 16%, y en 1850, las zonas boscosas de Gran Bretaña, Italia y España se habían reducido al 10% o menos. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña construía no menos de un tercio de sus barcos mercantes en sus colonias americanas, simplemente porque necesitaba madera americana para sus mástiles.

“No he tenido tranquilidad desde que perdimos América”, dice el rey George III en la obra de Alan Bennett de 1991, La locura de George III. “Bosques antiguos como el mundo mismo, praderas, llanuras, flores extrañas y delicadas, soledades inmensas, y toda la naturaleza nueva para el arte. Todo nuestro. Mía. Desaparecido. Un paraíso perdido”. El rey suena como si estuviera lamentando la pérdida de una naturaleza pastoral. Pero a medida que su discurso continúa (esta parte no aparece en la adaptación cinematográfica de 1994), queda claro que está lamentando la pérdida de la oportunidad de saqueo de Inglaterra. “Pronto perderemos la India, las Indias, incluso Irlanda”, dice, “nuestras plumas desplumadas una a una, esta isla reducida a sí misma, un gran estado derrumbado en la podredumbre y la decadencia”. La riqueza de su reino estaba fuera de él.

¿Por qué los países del sur global no siguieron el ejemplo del Atlántico Norte y se dedicaron a la fabricación? “Cuando me preguntan”, escribe DeLong, “digo que la ventaja inicial de costes de la que gozaba Gran Bretaña (y luego Estados Unidos, y luego Alemania) era tan enorme que habría requerido unos aranceles asombrosamente elevados para poder alimentar “industrias nacientes” en otros lugares. Yo digo que los gobernantes coloniales se negaron a que los colonizados lo intentaran. Digo que el dominio ideológico del libre comercio impidió a muchos otros siquiera considerar la posibilidad”. En resumen, la ventaja que supuso ser los primeros en industrializarse hizo que los países del Atlántico Norte se enriquecieran tan rápido que pudieron establecer las reglas, y las reglas que prefirieron fijaron el precio de entrada demasiado alto para los recién llegados. Hasta la segunda mitad del siglo XX, las naciones del sudeste asiático no fueron capaces de elevar su capacidad manufacturera hasta el nivel de los países del Atlántico Norte, y luego superarlo.

Hoy pensamos que la prosperidad económica es una alternativa estabilizadora a la guerra, pero durante mucho tiempo tuvo el efecto contrario. A medida que el siglo XIX se convertía en el XX, y las naciones europeas occidentales se hacían cada vez más ricas, construían fuerzas militares cada vez más poderosas que acabaron provocando dos guerras mundiales. DeLong sugiere que la Primera Guerra Mundial fue el último hurra de los aristócratas que no encontraban lugar en el nuevo orden económico. Para preservar su posición, azuzaron el fervor nacionalista. Ni las Potencias Centrales ni las naciones aliadas comprendieron del todo, hasta que fue demasiado tarde, que con un armamento más destructivo en varios órdenes de magnitud que el desplegado anteriormente, y con cada bando igualado en riqueza y fuerza, el resultado iba a ser un estancamiento muy largo e inimaginablemente sangriento. Incluso Keynes comprendió esto sólo en retrospectiva.

Después de la Primera Guerra Mundial, las circunstancias económicas de las naciones del Atlántico Norte divergieron. Estados Unidos, donde no se había librado la guerra, experimentó el frenético crecimiento económico de los locos años veinte. Europa, que seguía sacando fuerzas de los escombros, luchaba contra las dificultades económicas y el malestar social. Éstas fueron especialmente desestabilizadoras en Alemania, donde el armisticio había impuesto ruinosas reparaciones económicas. Los caminos de los dos continentes se volvieron a unir en 1929, cuando la bolsa se desplomó y las economías se hundieron en todo el mundo. Después de que Adolf Hitler se convirtiera en canciller alemán en 1933, sacó a Alemania de la depresión más rápido, informa DeLong, que cualquier otra nación, salvo los países escandinavos y Japón. “Con la Gestapo de fondo para reprimir la agitación por salarios más altos, mejores condiciones de trabajo o el derecho a la huelga”, explica DeLong, “y con una fuerte demanda del gobierno de obras públicas y programas militares, el desempleo cayó durante la década de 1930.” El fascismo funcionó, hasta que dejó de hacerlo.

Hitler fue, por supuesto, el dictador más malvado de la historia del mundo, o casi. (Stalin y Mao asesinaron a más gente.) Una de las ventajas de mirar a Hitler a través de un prisma económico es aprender que el Führer también era malthusiano. En Mein Kampf, a Hitler le preocupaba que la creciente población de Alemania “acabara en catástrofe”. De ahí el Anschluss, la anexión nazi de Austria, y el Lebensraum, el programa de expansión de Hitler hacia el Este. Estados Unidos entró en la guerra a finales de 1941. La movilización económica que esto requería devolvió a Estados Unidos la salud económica. La derrota de Hitler y la pérdida de territorios por parte de Alemania fueron la ganancia de Stalin, ya que los países ocupados por los nazis fueron absorbidos por la URSS y el bloque oriental. Los Aliados se movieron en la dirección opuesta, perdiendo colonias en las décadas siguientes. La Europa Occidental, empobrecida por la guerra, vio en muchos casos más costes que beneficios en el proyecto imperial. Con el tiempo, una Unión Soviética que se desmoronaba seguiría un curso similar y dejaría libres a sus satélites. La reciente invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin es un intento brutal e insensato de invertir el rumbo una vez más, sin ningún beneficio económico evidente para nadie.

Lo que DeLong llama conscientemente su “gran narrativa” se tambalea cuando pasa a los años de la posguerra. Introduce una gran cantidad de historia de la Guerra Fría que, aunque fascinante en sí misma, se relaciona indirectamente, en el mejor de los casos, con la historia económica, y busca a tientas una respuesta satisfactoria -quizá no la haya- a por qué los regímenes poscoloniales del sur global han tropezado política y económicamente. El libro de DeLong es, de hecho, bastante indisciplinado en su totalidad. Está cargado de ocurrencias infelices; las variaciones de “bendito sea el mercado” aparecen no menos de 16 veces. Durante muchas páginas, DeLong discute consigo mismo. Durante tramos aún más largos, el hilo económico desaparece por completo. Hay muchos árboles fascinantes -hechos intrigantes y agudas percepciones-, pero no mucho bosque. Esto es especialmente cierto en la segunda mitad del libro.

La historia de la posguerra es bastante sencilla. Durante los siguientes 35 años, las economías del Atlántico Norte crecieron a un ritmo fenomenal y, dentro de esas naciones, los beneficios se distribuyeron más ampliamente que nunca. Los franceses llaman a estos años Les Trente Glorieuses; los alemanes los llaman el Wirtschaftswunder (“milagro económico”); los estadounidenses los llaman la Gran Compresión. El economista francés Thomas Piketty, en su nuevo libro más ordenado y lúcido, Una breve historia de la igualdad, escribe que se caracterizaron por “una inversión masiva y relativamente igualitaria” en toda la sociedad: en educación y sanidad, transporte y otras infraestructuras, pensiones y “reservas, como el seguro de desempleo, para estabilizar la economía y la sociedad en caso de recesión”.

El auge económico fue el cumplimiento de la demanda que se había acumulado en Estados Unidos desde 1929 y en Europa Occidental desde 1914. Pero también fue el resultado lógico de que el gasto público no estuviera, como antes, al servicio de las grandes fortunas privadas (muy mermadas, sobre todo en Europa, por las dos guerras mundiales y la Depresión), sino para fortalecer una nueva y próspera clase media. La raíz de este cambio fue una tendencia democratizadora que, en las naciones que resistieron al fascismo, había ido cobrando fuerza desde alrededor de 1900, con avances como el sufragio femenino, la elección directa de senadores en Estados Unidos, la disminución del poder de la Cámara de los Lores en el Reino Unido y el creciente poder sindical en todas partes.

Parte de esta historia fue la fiscalidad progresiva. Era una idea antigua, pero no arraigó realmente, escribe Piketty, hasta principios del siglo XX. Estados Unidos abrió el camino en 1913 con su impuesto progresivo sobre la renta, seguido por los impuestos progresivos sobre la renta y la herencia en Europa. Las dos guerras mundiales elevaron los impuestos -especialmente la segunda- y después de la Segunda Guerra Mundial, los impuestos sólo disminuyeron un poco. Piketty pregona el beneficio social de la imposición de tipos marginales superiores “confiscatorios” (su término no apologético) del 80 al 90% en Estados Unidos. Estos pusieron fin a “las remuneraciones más astronómicas”. No había razón para que las empresas elevaran los salarios de los altos ejecutivos por encima del umbral del tramo impositivo marginal más alto, porque el gobierno federal recaudaría casi todo ese dinero adicional en impuestos. Eso ayudó a que las empresas gastaran cualquier excedente en las bases. Los conservadores argumentan hoy que cuando los tipos impositivos marginales aumentan demasiado, se ahoga la innovación. Pero en los años 50 y 60, los impuestos “confiscatorios” sólo frenaron el crecimiento excesivo de los salarios en la parte superior. La productividad creció de todos modos a buen ritmo, al igual que la renta per cápita.

Los buenos tiempos de los países del Atlántico Norte terminaron en los años 70, por una combinación de crisis del petróleo, inflación descontrolada, caída de la productividad y desaceleración del crecimiento económico. A finales de esa década, la industria manufacturera se trasladó de forma decisiva al sudeste asiático, creando una competencia para Estados Unidos y Europa. En su influyente libro de 1975, Equality and Efficiency, Arthur Okun, presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente Lyndon Johnson, sostenía que se podía aumentar la igualdad económica o la eficiencia económica, pero no se podían hacer ambas cosas al mismo tiempo, una opinión que allanó el camino al fundamentalismo de mercado. (El término preferido en la profesión económica es “neoliberalismo”, pero lo rechazo porque muchos críticos del fundamentalismo de mercado con una agenda política más difusa también se llamaron a sí mismos neoliberales, ignorando por completo su otro significado).

DeLong argumenta con fuerza que el giro de los años 80 hacia el fundamentalismo de mercado fue un fracaso económico estrepitoso. Señala que el presidente Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher, al recortar los impuestos y reducir la regulación, no lograron ninguna mejora perceptible para el empleo, los salarios, la inversión o el crecimiento económico. La inflación bajó, estimulando una expansión económica cíclica, pero eso fue obra de Paul Volcker, presidente de la Junta de la Reserva Federal. Mientras tanto, el sector bancario desregulado creó primero una crisis de ahorros y préstamos que provocó la evaporación de 160.000 millones de dólares, la mayor parte de los cuales fueron pagados por los contribuyentes, y, más tarde, una crisis hipotecaria que provocó la evaporación de 3,3 billones de dólares en valor de la vivienda, muy poco reembolsado por el gobierno. El verdadero legado de Reagan y Thatcher, sobre todo a través de los recortes fiscales, fue extender y acelerar el retorno a la desigualdad económica de finales de los años 70, una tendencia que continúa hoy en día y que, en contra de Okun, no produce absolutamente ningún beneficio para la eficiencia económica.

Yo opino, de forma un tanto convencional, que el siglo XX largo terminó alrededor de 1980. Seleccionando a DeLong y Piketty, este es mi resumen del siglo XX largo. Al principio, el rápido crecimiento económico hipertrofió el imperialismo y el militarismo. Este último se descontroló de 1914 a 1945, matando a unos 100 millones de personas. Después de 1945, la democratización de principios de siglo maduró hasta el punto de que las naciones industrializadas avanzaron constantemente hacia una mayor igualdad económica. Pero en 1980, tanto el rápido crecimiento económico como la tendencia igualitaria habían terminado. Aplausos, cortina.

DeLong, sin embargo, extiende su largo siglo XX hasta 2010. Eso le permite incluir el auge económico impulsado por la informática de finales de los 90, que hiperglobalizó la economía y empujó la fabricación, de forma desigual, hacia el sur global. Pero la revolución informática fue, en mi opinión, menos una culminación del largo siglo XX que un eco lejano de sus inicios. A nosotros nos parece algo importante porque fuimos testigos de ello. Pero la convergencia de los teléfonos, la electrificación, los coches, las radios, el cine, los aviones, etc. de finales del siglo XIX y principios del XX alteró la vida económica de forma mucho más dramática. El auge de la informática imitó los efectos de la Revolución Industrial, pero no alcanzó su amplitud y magnitud. La riqueza que creó impulsó los ingresos de la clase media durante algunos años a finales de la década de 1990, pero impulsó mucho más los ingresos de los superricos y, después del año 2000, casi exclusivamente. Esto hizo que fuera un acontecimiento menos transformador que la Revolución Industrial, cuyos beneficios fueron, durante la mayor parte del siglo XX, ampliamente compartidos.

La historia económica del siglo XXI no será, según los pronósticos, una historia feliz. Una escuela de pensamiento afirma que la economía ha entrado en un largo periodo de lo que el economista de Harvard Larry Summers llama “estancamiento secular”, o crecimiento económico lento debido a la reticencia a invertir. Otra escuela, liderada por el economista de Northwestern Robert Gordon, afirma que el crecimiento de la productividad será lento porque las tecnologías futuras no podrán ser tan transformadoras como las del largo siglo XX. Otra escuela de pensamiento dice que la historia económica de los próximos 80 años será China, y que el resto de nosotros sólo estaremos en el camino. Una virtud tanto del libro de DeLong como del de Piketty es que evitan ese tipo de enredo. Piketty es cautelosamente optimista sobre las perspectivas de progreso social en el futuro -una agradable sorpresa después del pesimismo que expresó en su libro de 2014, El capital en el siglo XXI- y DeLong dice que simplemente no podemos saber lo que nos espera. Y tiene razón.

Pero sea cual sea nuestra próxima gran narrativa, el problema económico no se resolverá. ¿Cómo puede ser, cuando la desigualdad sigue aumentando en todo el mundo industrializado, y cuando la mayor parte del sur global ni siquiera ha comenzado a abordar el problema económico? Todos seremos más ricos, pero en grados muy desiguales. Aunque consigamos invertir la tendencia a la creciente desigualdad económica, y aunque nos encontremos hablando, en tono de asombro, de las economías de los tigres de África y América Latina, el problema económico seguirá sin resolverse porque las nociones actuales de suficiencia serán (esperemos) demasiado tacañas para servir a un futuro más próspero. Así que no abandones tu trabajo todavía.

Destacada

“Vialidad está en peligro de extinción”: Graciela Aleñá denuncia el vaciamiento del organismo por parte del Gobierno nacional

En exclusiva para La Columna Vertebral – Historias de Trabajadores, Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), analiza en profundidad la situación crítica que enfrenta Vialidad Nacional tras el Decreto 461/2024 impulsado por el gobierno de Javier Milei. Aleñá denuncia un intento de vaciamiento del organismo, alerta sobre el riesgo de privatización de las rutas nacionales y remarca la incertidumbre que atraviesan los trabajadores del sector. Mientras continúan operativos en todo el país —incluso sin presupuesto asignado—, el gremio reclama apoyo político y social para frenar lo que consideran un ataque directo al rol del Estado y a los bienes públicos.

LCV: Contame cuál es la situación real hoy de los trabajadores y de Vialidad, y de la incertidumbre, porque nadie dice nada.

Graciela Aleñá: “Dicen mucho y no dicen nada, como suelen hacer ellos, ¿no? Eh… La realidad es que vemos un avance además contra el organismo, ¿no?, de parte del gobierno nacional. Y justamente lo que queremos saber, más allá del amparo que hemos presentado en contra del decreto y del trabajo político con varios ya diputados que han aceptado el rechazo al decreto, es tratar de lograr más apoyo de algunos gobernadores, que, bueno, nos dan una luz de esperanza en todo este desastre, ¿no?, que ha hecho el gobierno.”

LCV: ¿Cómo se reacciona a este atropello en las distintas seccionales que tiene el sindicato? Te digo, el norte, el sur, el este, el oeste. Digo, ¿cómo trabajan ustedes la protesta o cómo trabajan las consecuencias de esto? ¿Cuántos son los trabajadores en los distintos lugares y esas cosas?

Graciela Aleñá: “Mirá, el interior lo que está haciendo es, en nombre de nuestra organización, presentarle a los gobernadores un petitorio que hemos escrito, pidiendo el apoyo y rechazo a este decreto, ¿no es cierto? Para que nos ayuden con sus diputados y senadores también. Los trabajadores están en sus lugares. Están en sus puestos de trabajo.”

LCV: Yo no sé cómo se organiza un trabajo de Vialidad, ¿sabés? Digo, uno veía lo que se hacía en las rutas, uno veía todo eso, pero ignoro si tienen lugares físicos donde estar, espacios de oficina… supongo que sí. Eh… pero digo, ¿dónde están los trabajadores de Vialidad en este momento? ¿Los mandaron a la casa?

Graciela Aleñá: “No, por ahora están operativos hasta que se reestructure, como plantea el decreto 461, todo el organismo, ¿no es cierto? En esta disolución, verán cómo lo quieren hacer. La realidad es que nosotros tenemos una sede central en cada provincia, que son los distritos, campamentos, lugares de control de cargas.”

LCV: Claro.

Graciela Aleñá: “Y están trabajando. De hecho, en la Patagonia están despejando nieve, dentro de las posibilidades del no-presupuesto que nos está depositando el Ministerio de Economía.”

LCV: A ver, quiero… esto que acabas de decir me parece gráfico e importante. Para la Presidencia de la Nación, Vialidad no existe, es inoperante y no tiene sentido. Para la gente que tuvo los temporales de nieve hace poco, los que despejaban las rutas eran los trabajadores de Vialidad. Esos trabajadores hoy están colgados de la brocha, no sabés si siguen teniendo trabajo o no. ¿Es así?

Graciela Aleñá: “No, no… A ver, no se sabe porque el decreto no dice nada. Por eso te digo, no sabés si tienen o no trabajo, si van a ser reconvertidos, si solamente le van a cambiar el nombre a Vialidad, o si van a cesar las funciones. Todo eso no sabemos, ¿no? Yo, personalmente, atento a lo que manifiesta el decreto —entre comillas, ¿no?, porque muy claro tampoco es—, sí sabemos que disuelve Vialidad. Lo que no se sabe es si habrá un pequeño grupo que quede, pero no sabemos qué grupo va a ser. Y al no saber… o sea, hablo de los agrupamientos, ¿no? Sean administrativos, técnicos, obreros, profesionales… Entendemos que, si vamos a estar —o van a estar— dentro del ámbito de Economía, yo no sé si el personal obrero y profesional va a estar. Por ejemplo, a mí se me ocurre que la parte… digo, esto es una lógica que tiene que ver con mi manera de pensar, así que no tiene por qué ser lo que suceda… pero se me ocurre que si yo me tengo que desprender de un montón de cosas, por ahí me desprendería de algunos profesionales, pero no de los obreros. Porque mano de obra para ir a palear la nieve, o a sortear inundaciones, o cualquier otra cosa que suceda que hace Vialidad, no tienen.”

LCV: No, no. ¿Y es que no sabemos quién lo va a hacer? Porque… ¿hay alguna posibilidad de privatización, de tercerización de estas cosas?

Graciela Aleñá: “Sí, yo creo que apuntan a eso. El problema que tiene eso es que, de los kilómetros que tenemos que atender —más de 40.000 km— todos sabemos que hay rutas que no son rentables para poner cabina de peaje. Y si se lo dan a los privados, como han manifestado algunos funcionarios en algunos medios, hablan de peaje.”

LCV: Claro.

Graciela Aleñá: “Y el Estado siempre está donde no da renta. Lo que pasa es que ellos cambiaron la lógica. El Estado solo tiene que ser rentable, ¿no? El Estado nunca es rentable.”

LCV: La base del decreto es un informe del Ministerio de Tusenegger, que la verdad está lleno de mentiras, y son todas rebatibles, todo lo que dicen. ¿Cierto?

Graciela Aleñá: “Sí.”

LCV: ¿Le quieren dar una discusión pública ustedes? ¿Están preparando algo para justamente eso que me acabas de decir, rebatir punto por punto los dichos de Tusenegger públicamente? Digo, no sé… plazas, radios abiertas, alguna cosa…

Graciela Aleñá: “Estamos en la calle. La verdad que acá en Buenos Aires, y los compañeros del interior también. Muchas provincias se están manifestando en las ciudades. Estamos en la calle. Hemos hecho una conferencia de prensa el martes pasado.”

LCV: Sí, sí.

Graciela Aleñá: “Donde, bueno, la verdad que tuvimos mucho apoyo y eso nos dio fuerza, ¿no?”

Destacada

Claudio Lozano: “El dibujo de la inflación es una farsa”

El economista y dirigente político Claudio Lozano ofrece un diagnóstico detallado y contundente sobre la situación económica actual en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Desde la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores hasta el cierre masivo de empresas, Lozano advierte que el modelo en curso no solo empobrece, sino que destruye las bases mismas del entramado productivo nacional. Con cifras alarmantes y una mirada crítica sobre el rol de los gobernadores, el Congreso, y la política en general, Lozano plantea que la baja en la inflación es una ilusión que oculta una crisis mucho más profunda: la consolidación de un país caro en dólares, sin industria, con altos niveles de exclusión social y sin horizonte político claro.

LCV: ¿Qué está pasando con… eh… la economía? Hoy se dio a conocer un dibujito que se llama 1,6, que es la inflación. Y yo quiero que vos me digas, eh, bueno, a partir de este dibujo, ¿qué es lo que vos ves en la economía diaria? La de bolsillo, la mía, la de la gente que nos escucha. Y después recién saltemos a la macro, porque de la macro hablan todos.

Claudio Lozano: “Mirá, eh… a ver… digo, el hecho de que la evolución de los precios esté dando lo que está dando, nada que ver con el hecho de que las condiciones de vida estén mejorando. En este sentido, hay tres elementos que caracterizan al plan, que hacen que esto no ocurra. El primero de ellos es que hay un mecanismo de… eh… tener pisado, por decirlo de alguna manera, el ingreso de los trabajadores. No se permite que ninguna paritaria tenga incrementos por encima del nivel de precios. Esto ¿qué quiere decir? Quiere decir que después de que se produjo un retraso muy grande de los salarios a partir de la maxi devaluación que llevó adelante Milei de entrada, y que llevó los precios a las nubes y produjo un retraso salarial monumental, lo que se hace a partir de allí es cristalizar ese poder adquisitivo miserable sin que pueda recuperarse. Es decir, ninguna paritaria va a superar el 1,6% de este mes, por ejemplo. Entonces, lo primero que hacen es dejar pisado el poder adquisitivo de los trabajadores. El segundo mecanismo que limita las condiciones de vida es el ajuste sobre las cuentas del Estado: hace que los haberes jubilatorios sean miserables, que se desfinancien las prestaciones sociales más importantes, que se desfinancie la salud, que se desfinancie la educación, que se asfixie financieramente a las provincias, etcétera. Todo esto no hace otra cosa que afectar las condiciones de vida. No hay obra pública; consecuentemente, no hay demanda de trabajadores. Se deteriora la infraestructura de todo tipo. El tercer punto de este plan es un dólar que evoluciona por debajo de los precios. Eso genera un encarecimiento de la Argentina en dólares. Hoy vas, qué sé yo, a las zonas limítrofes —ya sea Cuyo con Chile, Formosa con Paraguay o con Brasil—, y en general la gente se va a comprar al otro lado de la frontera. Yo estuve hace poco en Misiones y la gente se iba a comprar… la leche.”

LCV: Eso te iba a decir. Cuando vos me decís “se va a comprar”, no es yo o vos que viajamos a comprarnos un teléfono, sino que la gente hace su compra de supermercado.

Claudio Lozano: “Exactamente. Vas a comprar al supermercado del país de enfrente, en Clorinda. Y también te pasa que, si comparás, hoy te resulta más caro comer en la Argentina que en Europa. Cuando hay menos inflación en pesos, pero más inflación en dólares, se desacomoda toda la economía. Se encarecen los costos, tenés menos dólares, te tenés que endeudar. Además, al encarecerse la producción local en dólares, la producción importada ingresa y desplaza la producción nacional. Durante la gestión de Milei se han cerrado 13.000 empresas y se destruyeron 200.000 puestos de trabajo formales. Este esquema implica déficit externo, endeudamiento, destrucción productiva y un deterioro general de ingresos de trabajadores y jubilados. Entonces, esta inflación que te están contando, es una ficción. En realidad, oculta un proceso más general de descomposición social. Se va construyendo la paz de los cementerios.”

LCV: ¿Cómo ves vos, por ejemplo, la actitud de los gobernadores? Sigamos con los ejecutivos…

Claudio Lozano: “Bueno, el otro día tuvimos una señal clara de los niveles de confrontación general que tiene el gobierno con buena parte de la sociedad, lo que llevó a una derrota parlamentaria monumental. Se juntaron los proyectos de los gobernadores para recuperar recaudación a través de coparticipar los adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que son 740 millones de dólares anuales. También plantearon que el impuesto a los combustibles se coparticipe. Además, se votó la emergencia en discapacidad, la recomposición de los haberes jubilatorios y la puesta en marcha de la moratoria previsional, que se había anulado. Esto implica una derrota fiscal para el gobierno, que tendrá que replantear su esquema. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasará frente al veto presidencial? Porque ya ha pasado que, tras votaciones como esta, luego los legisladores permiten el veto cambiando su voto.”

LCV: ¿Vos decís que esta primera jugada es para la tribuna y que el partido real es después del veto?

Claudio Lozano: “Claro, el partido real se juega después del veto. Ahí veremos si los gobernadores realmente están del lado de las necesidades de sus pueblos o si siguen en el toma y daca con el gobierno nacional. Muchos de estos gobernadores —ya sean de Juntos por el Cambio o del PJ—, en realidad defienden los intereses de las clases dominantes de sus provincias. Lo hacen para proteger a las empresas mineras o al agronegocio. No les preocupa la situación de los jubilados o de los trabajadores.”

LCV: Y mientras tanto, seguimos hablando solo de explotación de materias primas. Nada de producción local.

Claudio Lozano: “Exactamente. Estamos vendiendo las joyas de la abuela sin fabricar un solo collar. Este modelo hace más cara la producción local en dólares, por lo que ingresa producción importada y desplaza la nacional. Grandes empresas directamente se van o se transforman en importadoras de lo que antes producían acá. Carrefour, por ejemplo, se va porque el mercado interno ya no es relevante. Lo mismo Nissan, que ahora importa lo que antes fabricaba acá.”

LCV: Sturzenegger dijo que no importaba que se terminara la delegación de facultades porque ya habían hecho todo lo que querían. Que la motosierra sigue a pleno.

Claudio Lozano: “A ver… el ajuste no terminó, se profundiza. El acuerdo con el FMI plantea una reforma impositiva que va a reducir la recaudación, sobre todo en las provincias, al eliminar Ingresos Brutos, que es el impuesto más importante para los estados provinciales. Eso va a obligar a las provincias a ajustar aún más. El ajuste se profundiza y, como resultado, el país se transforma en un conjunto de paraísos extractivos. La Argentina del litio, de la soja, del petróleo, del agua, de la megaminería, de la Antártida. Son inversiones que no generan empleo ni desarrollo, sino que deterioran el ambiente y crean territorios de sacrificio.”

LCV: Y a eso sumale la falta de controles de importaciones. Nos llenamos de veneno por todos lados.

Claudio Lozano: “Sí, el INTI era quien controlaba eso, y ahora lo desfinancian y le quitan la autarquía. Con eso abren la puerta a cualquier cosa.”

LCV: Para cerrar: ¿vos creés que los 47 millones de argentinos en algún momento van a despertar de este mal sueño? ¿Vamos a cambiar algo? ¿La política va a reaccionar?

Claudio Lozano: “Una cosa es lo que pasa con la gente y otra con la política. La conflictividad social está creciendo. El malestar está al orden del día. Pero no hay una traducción político-institucional clara. Falta una fuerza confiable que represente a esos sectores y construya futuro. Hoy, la mitad del padrón no está votando. Eso muestra una crisis de representación monumental. Desde Unidad Popular venimos trabajando para crear un frente amplio que frene esto, que revise todos los decretos de necesidad y urgencia, que anule el acuerdo con el FMI, y que esté a la altura de las circunstancias. La calle está, los reclamos están. Lo que falta es la política.”

Destacada

Eppur si muove!/5, sintesis de noticias, por Alberto Nadra

Una semana particular, en la que el gobierno arrancó el lunes festejando la seguidilla de decretos que terminaron con el cierre o vaciamiento de más de 60 organismos del Estado, mientras en la calle los conflictos se hacían sentir, y la estadísticas informaban que en el primer trimestre del año hubo más de 1.100.000 de desocupados, en su mayoría mujeres, jóvenes y jefas de familia; y terminó con una de las mayores derrotas de la política de La Libertad Avanza en el Congreso, en donde se aprobaban leyes sin su consentimiento por unanimidad que beneficiaban a sectores vulnerables como jubilados y discapacitados. Leyes que el gobierno vetará con entusiasmo. Entre tanto, avanza la coordinación para movilizar a todos los sectores en lucha en ocasión de la marcha convocada por los trabajadores del Garrahan para el 17 de julio. Además, continuó la ola de despidos por la baja de consumo y la apertura de importaciones en industrias alimenticias -Georgalos, Marengo, Molinos, Verónica, entre otras-, la papelera Avery Dennison, el Ingenio Ledesma, Termos Lumilagro, Cerámicas Cortines, Alpargatas, Scania. Y las PYMES denuncian la pérdida de 150.000 empleos formales en los primeros 3 meses del año. Completan este combo semanal, la represión sufrida por los trabajadores de Georgalos que terminó con 8 heridos; también reprimieron a los empleados del INTI, acompañados por sindicatos, docentes y movimientos sociales que decidieron en asamblea una vigilia por otras 48 horas, lunes y martes. “Nos reprimieron porque sí, sin ningún motivo, y detuvieron a cuatro personas. Nos tiraron balas de goma y gases”. La única marca que registró un record histórico de venta fue la Ferrari. Seis argentinos fueron los beneficiados que pudieron patentar una verdadera Ferrari. Esto y más, en este resumen federal.

Resumen semanal de noticias entre el lunes 7 al viernes 11 de julio de 2025

MILEI CELEBRÓ CIERRES Y DESPIDOS CON UNA FIESTA EN LA ROSADA. Milei festejó con 200 invitados en Casa Rosada el cierre de Vialidad, el Instituto del Cáncer y otros organismos. Durante el agasajo desfilaron los funcionarios que participaron en la cruzada por el ajuste, coordinados por el ministro manos de tijera, Federico Sturzenegger.

LA CGT RECHAZÓ A DISOLUCIÓN DE ORGANISMOS DEL ESTADO. Condenó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y anticipó que esto derivará “en más accidentes» para las «personas que transitan día a día”, por las rutas nacionales. Esta medida, denuncian, lleva también a una situación de incertidumbre laboral «a miles de trabajadores cuyas funciones y tareas en cada una de las rutas de la Argentina son fundamentales para la prevención de accidentes automovilísticos, una de las principales causas de muerte en nuestro país”.

TRABAJADORES DE LA SALUD FINALIZAN UNA SEMANA DE LUCHA CON UN MASIVO ABRAZO AL ROFFO Y AL GARRAHAN. CRECE LA ADHESIÓN PARA LA MARCHA DEL 17 DE JULIO. Los profesionales y empleados de ambas instituciones llevaron a cabo una nueva jornada de reclamos. El jueves hubo un paro de 24 horas en el centro pediátrico y convocaron a un otro paro para el 17 de julio. En el Instituto Roffo, especializado en oncología, se atienden por año más de 100 mil personas. Pero hace meses que no funciona el mamógrafo, hay turnos con demoras de meses ante enfermedades que no esperan y fuga de profesionales por bajos salarios. Además del impacto por el cierre del Instituto Nacional del Cáncer. La semana había comenzado con un Cabildo Abierto, multitudinaria asamblea en las puertas del Garraham, en donde se discutió la organización de la jornada de lucha del 17, en la que ya adelantaron que participaran los jubilados, trabajadores de Río Tercero, artistas organizados, docentes, estudiantes, y sindicatos. La marcha está prevista para el jueves 17 de julio a las 16 hs, hacia Plaza de Mayo.

UN STREAMING PARA UNIR LOS SECTORES EN LUCHA EN DEFENSA DE LOS MEDIOS PÚBLICOS. La actividad tuvo lugar esta semana en Figueroa Alcorta 2947 y se convirtió en un punto de encuentro para todos los sectores en lucha: Hospital Garrahan, el Conicet, el INTI y también las consignas del flamante Frente por Soberanía, Trabajo Digno y Salarios Justos, formaron parte de la transmisión especial desde el canal de YouTube de Tiempo Argentino, organizada en unidad con todos los gremios de la TV Pública: el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (Salco), y la Asociación del Personal Jerarquizado (APJ). De esta forma, continúa la articulación de los distintos gremios y sectores en lucha.

OTRAS DOS ENTIDADES MÉDICAS SE LE PLANTAN A LUGONES POR LAS RESIDENCIAS. La Federación Argentina de Cardiología (FAC) y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) cuestionaron la reforma impuesta por el Ministerio de Salud que convirtió las residencias nacionales en becas. “No se puede fortalecer el sistema sanitario si las bases de contratación del personal que lo sostienen día a día se precarizan”, advirtieron.

FALLECIÓ ARACELI JULIO, DE LA BANDA SATÉLITE KINGSTON, TRAS DENUNCIAR QUE NO RECIBÍA SU MEDICACIÓN ONCOLÓGICA. Tenía 39 años y llevaba 20 con la banda de ska. Araceli Julio, nacida en La Plata, durante sus 20 años con la banda, dio vida a canciones como “La última carta”, “El hilo” y “En mil años”. En 2024, Araceli hizo pública su batalla contra el cáncer, visibilizando las dificultades que enfrentó debido a los recortes en la provisión de medicamentos oncológicos por parte del gobierno de Javier Milei.

EL SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD LA LEY DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LUEGO DE LA LUCHA DE SUS FAMILIARES PARA VISIBILIZAR UNA SITUACIÓN DESESPERANTE. Este jueves 10 de julio miles de familiares de personas con discapacidad, sindicatos y también jubilados se reunieron en las cercanías del Congreso Nacional y en plazas del país para reclamar por sus derechos. Se autoconvocaron con pancartas y pedidos desesperados en contra el ajuste. El reclamo impactó en los senadores que desoyeron las órdenes del gobierno de votar en contra.

GREMIOS AERONÁUTICOS ANUNCIAN PROTESTAS Y UN PARO NACIONAL PARA EL 19 DE JULIO. Los seis gremios del sector aeronáutico anunciaron este jueves que harán un paro nacional el sábado 19 de julio, que afectará los vuelos en plenas vacaciones de invierno. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas apunta contra un decreto de Milei que reduce los tiempos de descanso. Los controladores aéreos habían anunciado un cronograma de paros pero el Gobierno dictó la conciliación obligatoria. En una asamblea realizada este jueves, los seis gremios del sector anunciaron un plan de protestas y se plegaron a la huelga.

LOS BAJOS SALARIOS PROVOCARON LA RENUNCIA DE UNOS 10.000 DOCENTES EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS. Las casas de estudios superiores nucleadas en el Consejo Interuniversitario (CIN) advierten que peligra el inicio del segundo cuatrimestre por la restricción de fondos para funcionamiento y salarios. Los docentes de universidades perdieron casi 100% de poder adquisitivo desde que asumió Milei.

MARCHA POR VIALIDAD NACIONAL Y RECLAMO A GOBERNADORES Y LEGISLADORES PARA QUE SE DEROGUE EL DECRETO QUE ORDENA SU CIERRE. Este martes, desde las 10 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Viales –STVyARA- encabezo una movilización frente a la sede central de Vialidad Nacional, en Av. Presidente Julio A. Roca 738 en rechazo a la disolución del organismo dispuesta por Milei y publicado. Desde STVyARA, su secretaria general Graciela Aleñá advirtió que la medida pone en riesgo la seguridad vial, el control de calidad de las obras públicas y los empleos de más de 5.500 trabajadores/as, además de debilitar la soberanía vial y habilitar negocios con el patrimonio estatal. El sindicato presentó un petitorio a gobernadores y legisladores para exigir la derogación del decreto que ordena el cierre de Vialidad Nacional.

PROTESTA, REPRESIÓN Y CACERÍA DE TRABAJADORES EN LAS PUERTAS DEL INTI. Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, acompañados por sindicatos, docentes y movimientos sociales, manifestaron en la puerta del INTI contra la intención del gobierno de Milei de desguazar y achicar el organismo. Allí hicieron una asamblea en la que votaron mantenerse en vigilia por otras 48 horas, lunes y martes. “Nos reprimieron porque sí, sin ningún motivo, y detuvieron a cuatro personas. Nos tiraron balas de goma y gases”, relató Cecilia Tórtora, integrante del consejo directivo de ATE Capital y delegada del INTI.

TRABAJADORES DEL INTA ANTICIPAN «BATALLA JUDICIAL Y POLÍTICA» PARA FRENAR EL DECRETO QUE DESMANTELA EL ORGANISMO. El sindicato de trabajadores del INTA (APINTA) prepara amparos y tomas simbólicas contra el decreto de Milei que recorta la autonomía del organismo. También buscarán respaldo de legisladores para frenar los cambios en el Congreso.

CONTINÚAN LAS MEDIDAS DE FUERZA EN ASTILLERO RÍO SANTIAGO. Los trabajadores del Astillero Río Santiago resolvieron continuar con las medidas de fuerza por un aumento de emergencia en el sector y convocaron a un corte de ruta el próximo jueves 17 de julio a las 10:00 horas en la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata. Además, insistirán con el reclamo al gobierno de Axel Kicillof para que se reabran las paritarias y adelantaron que lanzarán un nuevo plan de lucha «contra las políticas de ajuste de Milei».

EL SUTNA MOVILIZARÁ A PIRELLI Y DEFINIÓ UN PLAN DE LUCHA. La Asamblea de trabajadores del neumático por unanimidad decide que el próximo paro de actividades a llevarse a cabo la semana próxima en las tres grandes fábricas contará además con una movilización y un acto en la puerta de la fábrica Pirelli, en repudio a su accionar antisindical y anti-obrero que no respeta los más elementales derechos de los trabajadores. El SUTNA (Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino) advirtió que puede entrar en conflicto todo el gremio a nivel nacional.

LLAMAN A UN PARO EN RADIOS PRIVADAS POR FRACASO EN NEGOCIACIÓN SALARIAL. La medida dispuesta por la Intersindical Radial (AATRAC, SALCo, SUTEP) responde a la negativa de la cámara empresaria ARPA a otorgar una recomposición salarial para el período mayo-agosto. La Intersindical Radial iniciará este viernes 11 de julio una retención de tareas de tres horas por turno y durante estas franjas horarias los trabajadores permanecerán en sus puestos de trabajo pero sin desarrollar tareas. Exhortaron a las empresas a «evitar represalias y amenazas que no harán otra cosa que agravar el conflicto».

LA CGT CHACO REPUDIÓ DESPIDOS Y RECHAZÓ LOS AJUSTES DEL GOBIERNO. “Devuelvan lo que nos arrebataron”, “recomposición salarial ya” y “basta de mentiras” fueron parte de los carteles que pudieron verse en la movilización pacífica encabezada por la CGT chaqueña frente al edificio del Superior Tribunal de Justicia. De la mano firme de organizaciones sindicales, trabajadores autoconvocados y movimientos sociales, la CGT Chaco entregó un petitorio en el que denunció las políticas de ajuste ejecutadas tanto por el gobierno nacional y como el provincial.

TIERRA DEL FUEGO: DOCENTES NO INICIARÁN CLASES Y ANUNCIAN UN PARO DE 48 HORAS. Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) por amplia mayoría, resolvió el no inicio del ciclo lectivo después del receso invernal con paro de 48 horas para los días 28 y 29 de julio. La medida de fuerza se ancla en el reclamo de “una urgente recomposición salarial para sacar a la docencia de la pobreza”, ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades a las demandas salariales de los educadores y las necesidades concretas de los educadores.

ROSARIO: CORTE POR DESPIDOS EN LA EMPRESA SECCO. Este jueves al mediodía, operarios y delegados sindicales de la empresa Industrias J.F. Secco realizaron una manifestación frente a la planta rosarina. La protesta fue en repudio a más de 30 despidos en el área de emergencias, encargada de tareas críticas como reconexión del servicio eléctrico durante cortes masivos, catástrofes e inundaciones.

UATRE REPUDIA LOS «SALARIOS DE MISERIA» OFRECIDOS POR LA MESA DE ENLACE. El gremio de los trabajadores rurales califica de ‘inaceptable’ la oferta de 0% a 1% de aumento y reclama una paritaria que garantice salarios dignos. Actualmente, el salario mínimo de un peón general es de $828.764,25, mientras que el INDEC estima en $1.100.267 el ingreso necesario para que una familia no sea considerada pobre.

ACUERDO SALARIAL CON SICONARA. Gracias a que se destrabó la crisis anuncian la reactivación de la flota langostinera congeladora. El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina confirmó el convenio alcanzado hace unos días, para mejorar los salarios y volver a trabajar en el sector.

RECLAMAN LA REINCORPORACIÓN DE FLAVIA FERNÁNDEZ BROZZI EN DERECHOS HUMANOS. Organismos de derechos humanos, sindicatos y referentes políticos se movilizaron este jueves frente a los Juzgados del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires para exigir la inmediata reincorporación de Flavia Fernández Brozzi, integrante del Consejo Directivo de ATE Capital, abogada especializada en causas por crímenes de lesa humanidad y con más de 20 años de trabajo en el Ministerio de Justicia.

LA EMPRESA LUMILAGRO COMENZARÁ A IMPORTAR TERMOS DESDE CHINA Y REDUCE SU PLANTA EN ARGENTINA. En medio de la crisis del sector industrial, Lumilagro modificó su estrategia y apostará a un modelo mixto que combina producción local con importación. Se desvincularon 130 de los 200 empleados que tenía la empresa mediante un plan de retiros voluntarios. La empresa justificó la decisión en la baja de ventas locales y en el impacto del ingreso ilegal de productos extranjeros

EL 9 DE JULIO LA CATT REALIZÓ OLLAS POPULARES EN EL BARRIO CONSTITUCIÓN DENTRO DE LAS ACCIONES PREVISTAS POR EL “FRENTE POR LA SOBERANÍA, EL TRABAJO DIGNO Y LOS SALARIOS JUSTOS». Con la presencia de Juan Carlos Schmid y otros diregentes de la multisectorial, se llevó a cabo la jornada solidaria por el 9 de julio con ollas populares en Plaza Constitución. “Esta es una continuidad de la movilización del 25 de junio al Ministerio de Desregulación” expresó el Sec. Gral de la CATT, Juan Carlos Schmid, y agregó: “el Gobierno de Javier Milei representa “la imposición de la barbarie económica”, que avanza con un “proyecto salvaje y despiadado”, celebrando “la crueldad contra los más humildes como si fuera una virtud”. Los gremialistas se reunieron al medio día frente a la Iglesia Inmaculado Corazón de María, en Constitución 1077, bajo la consigna de “una nueva Independencia Nacional donde reine en el pueblo el amor y la igualdad”. Formó parte de la movida el número dos de Camioneros, Pablo Moyano, quien reapareció en la olla popular, una actividad que suele realizar su gremio. Explicó su presencia diciendo: “Cuando el pueblo tiene hambre, hay que estar”.

PILOTOS, TÉCNICOS Y TRIPULANTES SE ALINEAN CONTRA EL GOBIERNO Y PREPARAN MEDIDAS. El frente gremial aeronáutico se reagrupa con una amenaza concreta de paro nacional. Los controladores activan un plan desde el viernes y los pilotos ya votaron a favor de la huelga. Rechazan la desregulación y acusan un vaciamiento de Aerolíneas, Optar e Intercargo. La tensión crece a días del inicio de las vacaciones.

CONTROLADORES AÉREOS ANUNCIAN UN PARO ESCALONADO. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea a los controladores aéreos del país, confirmó un nuevo cronograma de medidas de fuerza. Los días 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio no podrán despegar aviones en determinados horarios.

SEMANA DE PARO DOCENTE QUE DURARÁ EN EL COLEGIO NACIONAL BUENOS AIRES POR RECOMPOSICIÓN SALARIAL. Los profesores del colegio universitario, que dependen de la Universidad de Buenos Aires (UBA), decidieron visibilizar con esta medida de fuerza lo que califican como una “dramática” situación salarial, también organizarán actividades como clases públicas en la puerta del Colegio los días lunes y jueves.

RATIFICAN EL PLAN DE LUCHA EN MOLINOS: «SEGUIREMOS EN EL CAMINO DE LA UNIDAD». Tras la audiencia fijada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en el marco del conflicto en Molinos Río de la Plata, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna ratificaron su plan de lucha: exigen reincorporar a los 10 despedidos y rechaza cualquier rebaja salarial. Los detalles del conflicto que suma capítulos.

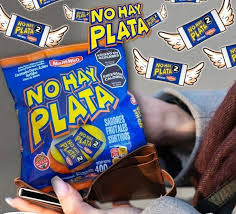

RAFAELA: MARENGO, LA ALIMENTICIA DE LOS CARAMELOS CON EL SLOGAN DE MILEI, SUSPENDE TRABAJADORES. La empresa Marengo SA, conocida por producir los caramelos “No hay plata” como un guiño al eslogan del presidente Javier Milei, suspendió a 60 trabajadores sin goce de sueldo por dos semanas en su planta de Rafaela, Santa Fe. El sindicato, por su parte, evalúa medidas de fuerza en defensa de los puestos de trabajo.

SANTA FE: TRABAJADORES DE LÁCTEOS VERÓNICA: DENUNCIAN ABANDONO, SALARIOS IMPAGOS Y 500 PUESTOS EN PELIGRO. Desde finales de 2023, la empresa acumula 1.208 cheques rechazados por más de 4.000 millones de pesos, lo que refleja la gravedad del deterioro financiero. A pesar de mantener operaciones, los empleados denuncian atrasos salariales, falta de cobertura médica y cargas sociales impagas. La situación ha despertado la alarma del gremio Atilra, que ha declarado el estado de alerta y ha insistido en la necesidad de preservar los puestos de trabajo.

SAN LUIS: CIERRE Y TRASLADO DE RECONOCIDA PAPELERA Y CESANTÍAS. En San Luis, los conflictos laborales no cesan. A la protesta de numerosos empleados estatales que reclaman por una Ley de Paritarias, se le sumó una pésima noticia que afecta a 40 familias de esa provincia ya que la multinacinal papelera Avery Dennison, fabricante global de materiales autoadhesivos, cerró su planta luego de más de 25 años de actividad. El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Papel y del Cartón de San Luis, Mario Famá, señaló que la compañía trasladará su producción a territorio bonaerense.

GENDARMERÍA REPRIMIÓ A TRABAJADORES DE GEORGALOS EN PANAMERICANA. Al menos ocho trabajadores de la empresa de golosinas Georgalos resultaron heridos este martes por la mañana cuando fueron desalojados por efectivos de la Gendarmería Nacional mientras intentaban cortar la autopista Panamericana, sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura del ramal Tigre.. Allí llevaron a cabo una asamblea para protestar por el despido de cinco trabajadores. Según denuncian, fueron cesanteados por motivos “sindicales” tras haber realizado un paro convocado por el gremio. Tras el corte de la Panamericana por parte de los trabajadores de Georgalos, la alimenticia rechazó reincorporar a los despedidos y habló de “sabotaje”. También en Río Segundo trabajadores de Georgalos protestaron junto a Organizaciones sociales, gremiales y políticas contra los despidos ilegales.

LA FEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD RATIFICÓ LA CONVOCATORIA A UNA JORNADA NACIONAL DE LUCHA. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) anunció una jornada nacional de lucha para el próximo miércoles 17 de julio, con paros, movilizaciones y actividades en todo el país. La medida central incluirá una movilización desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo, y cuenta con el respaldo de sectores universitarios, de jubilados, investigadores y organizaciones de la sociedad civil.

DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO PORTEÑO AVANZA CON VACIAMIENTO EN LA EDUCACIÓN ESPECIAL. En sintonía con Milei, denuncian que Jorge Macri sigue ajustando en el sector bajo la fachada de una nueva reforma educativa para personas con discapacidad. La comunidad educativa realizó, una reunión abierta donde participaron maestros y maestras de los distintos escalafones y niveles incluyendo inicial, primario y terciario. En este encuentro resolvieron rechazar este nuevo ajuste.

CABA: EL TERCER CENSO POPULAR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE REVELÓ UN CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN SIN TECHO. En los últimos días, con temperaturas cerca de los 0 grados, organizaciones sociales y más de 700 voluntarios recorrieron las comunas de la Ciudad para registrar a quienes viven en la calle, que hoy llegan hoy a 11.892 personas. El resultado provisorio expone un aumento de las personas en esa situación y mayor vulnerabilidad ante el abandono y la violencia estatal. “La calle no es un lugar para vivir ni para morir “, recalcaron las entidades.

JUJUY: NUEVOS DESPIDOS EN LEDESMA: DENUNCIAN PRECARIZACIÓN LABORAL Y TERCERIZACIÓN. El Ingenio Ledesma despidió esta semana a 22 trabajadores rurales del sector citrícola, en el marco de un proceso que ya suma más de 200 cesantías en lo que va del año. Desde la Seccional 877 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), recientemente recuperada por sus afiliados, denunciaron que la empresa avanza con una estrategia de tercerización y precarización del empleo rural.

PBA: CERÁMICA CORTINES COMENZÓ UN PROCESO DE DESPIDOS MASIVOS EN SU PLANTA. La histórica empresa, con más de 50 años de trayectoria en el sector, Cerámicos Cortines, comenzó este lunes con un proceso de reducción del personal que podría alcanzar hasta el 40% de su planta. Hasta ahora, al menos 65 empleados habrían recibido un telegrama de desvinculación., La firma, ubicada en la localidad de Cortines, arrastra una profunda crisis por la caída de las ventas, que se ha intensificado en los últimos meses.

TIERRA DEL FUEGO: LA UOM LE DA AL GOBIERNO 30 DÍAS PARA RESOLVER CON CONFLICTO POR LA BAJA DE ARANCELES EN TIERRA DEL FUEGO. La seccional de Río Grande de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reclama suspender o prorrogar el segundo tramo del decreto que baja aranceles a la importación. De lo contario, el gremio que conduce Abel Furlán advirtió por “medidas de fuerza” en Tierra del Fuego. El aviso surgió tras una reunión en Ushuaia con cámaras empresariales y autoridades, donde se analizaron alternativas para proteger la industria electrónica de Tierra del Fuego.

TIERRA DEL FUEGO: CIENTÍFICOS RECHAZAN LA SALMONICULTURA EN JAULAS FLOTANTES EN EL MAR. Alertan que La Libertad Avanza pretende modificar la ley provincial N°1355, que regula la industria salmonera. Es “un modelo productivo contaminante que ya dejó zonas muertas en Chile”, advierten los especialistas. Durante el fin de semana se realizaron evento para defender la ley vigente. La comunidad científica, ambientalistas y referentes locales están en alerta por la sesión de este martes en la Legislatura provincial.

AMET ENTRE RÍOS ACUSÓ AL GOBIERNO PROVINCIAL POR “EL ABANDONO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”. La Regional Entre Ríos de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) acusó al gobierno provincial por “el abandono de niños, niñas y adolescentes”, tras la medida que dispuso el recorte de recorridos del transporte rural escolar. “Dicha decisión implica el abandono de niños, niñas y adolescentes”, afirmó AMET Entre Ríos al señalar el impacto de la medida oficial, y advirtió que la misma afecta en forma directa a estudiantes que no cuentan con recursos económicos ni alternativas de traslado: “Se ven obligados a llegar a la escuela caminando o a caballo”, remarcó el sindicato. El sistema de transporte rural moviliza diariamente entre 10.000 y 11.000 estudiantes, financiado por el Tesoro provincial.

ARSAT: DENUNCIAN «DESMANTELAMIENTO» Y «CONGELAMIENTO SALARIAL» DEL GOBIERNO DE MILEI. Los trabajadores de ARSAT realizaron una protesta en la Estación Terrena Benavidez, reclamaron la deuda paritaria de 2023 y denunciaron el congelamiento salarial, la reducción de personal y el vaciamiento de la empresa. La medida de lucha se da en el marco de un conflicto que lleva más de un año y medio sin solución.

CORRIENTES: ALPARGATAS RECORTA PRODUCCIÓN Y PELIGRAN 400 EMPLEOS POR IMPORTACIONES. La planta de Alpargatas en Bella Vista, manejada por la firma Mafra, atraviesa un momento crítico. La drástica caída del consumo y la apertura de importaciones han forzado a la empresa a reducir su producción a la mitad, ejecutar despidos y analizar frenar la actividad, poniendo en vilo a sus 400 trabajadores. El derrumbe productivo es alarmante. Según el delegado gremial Eduardo Espíndola, la planta pasó de fabricar 1,2 millones de unidades de tela a apenas la mitad. Las proyecciones, incluso, podrían llevar la cifra a solo 300.000 unidades en los próximos meses.

TUCUMÁN: SCANIA PARALIZA SU PLANTA POR CAIDA EN LA DEMANDA Y SUSPENDE A SUS TRABAJADORES. La fábrica, especializada en la producción de cajas de cambio, ejes y otros componentes, ya había interrumpido sus actividades entre el 16 y el 22 de junio, acumulando 21 días de paralización en 2025. Según Scania, esta decisión fue acorada con SMATA y responde a la “coyuntura internacional” que afecta la demanda de sus productos, de los cuales el 15% de las exportaciones tucumanas dependen. Durante este período de inactividad, los trabajadores percibirán el 75% de su sueldo bruto, incluyendo el adicional por antigüedad, junto con una compensación no remunerativa para mitigar el impacto económico.

SALTA: LA JUSTICIA ORDENÓ REPARACIÓN ECONÓMICA PARA 18 INTEGRANTES DE COMUNIDADES ORIGINARIAS SOMETIDAS A TRABAJO ESCLAVO. Mediante promesas falsas de empleo en la finca conocida como “Los Chilenitos” o “El Chileno, en el paraje Tonono, los integrantes de las comunidades El Cañaveral y San Luis, eran llevadas a bordo de una camioneta Toyota, adonde no existía finca, sino campamentos improvisados con plásticos, sin acceso adecuado a alimentos ni agua potable, y expuestos a temperaturas cercanas a los 50 grados, donde eran forzados a cumplir tareas extenuantes con herramientas rudimentarias. La única fuente de agua disponible estaba ubicada a cinco kilómetros del sitio de trabajo, y la comida provista –un plato por día– era además descontada del salario prometido. Las víctimas, que estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad, recibirán un total de 36 millones de pesos, más un ajuste de 500.000 por inflación.

POBREZA: LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA AFECTÓ A UNO DE CADA TRES CHICOS EN 2024 Y MARCÓ UN RÉCORD EN 15 AÑOS. La inseguridad alimentaria afectó a 4,3 millones de niños en 2024, con mayor énfasis en hogares pobres, monoparentales y con empleo precario, según un informe del ODS-UCA.

AJUSTE: EL GASTO SOCIAL EN EL PRIMER SEMESTRE CAYÓ CASI 11% CON RELACIÓN A DOS AÑOS ATRÁS. Se trata de una estimación de la Asociación Argentina del Presupuesto Público (ASAP) en base a datos oficiales. Advierten, además, poca efectividad en los programas aplicados.

EMPRESARIOS DENUNCIAN QUE LAS PYMES YA “PERDIERON” 150 MIL EMPLEOS FORMALES. Se perdieron 150 mil puestos de trabajo formales en lo que va del año. Lo que estamos viendo es una transferencia brutal al trabajo precario, informal o monotributista. Vamos camino a un modelo de exclusión social”, afirmó con preocupación. Según Moreno, la política económica actual está diseñada para eliminar la industria nacional: “Es un modelo de dólar barato y costos carísimos en dólares, que nos saca de competencia en el mundo. Las pymes exportadoras ya no pueden sostener sus ventas externas. El 11% de las que exportaban, dejaron de hacerlo. Y cuando se liberen del todo las importaciones, lo poco que queda va a estar en peligro”.

UBA: SE “PERDIERON” CASI 200.000 EMPLEOS FORMALES DESDE QUE GANÓ MILEI. Un informe de la UBA revela el estancamiento de los últimos meses, con una caída de marzo a marzo de 71.000 puestos de trabajo y una pérdida de casi 196 mil respecto de noviembre de 2023. El salario también cayó 32% en ese período.

INDUSTRIA BAJO PRESIÓN: ESTIMAN QUE 430.000 EMPLEOS ESTÁN EN RIESGO POR LA APERTURA COMERCIAL SIN ESTRATEGIA. Un informe de Fundar cuestionó la falta de medidas que complementen a la liberación del comercio exterior. En paralelo, sugirieron un plan “desarrollista”.

EL DESEMPLEO ROMPIÓ RÉCORDS Y GOLPEA FUERTE A MUJERES, JÓVENES Y FAMILIAS EN EL ARRANQUE DEL 2025. Un informe de la Fundación Encuentro reveló que en el primer trimestre del año hubo más de 1,1 millones de desocupados. Creció el desempleo prolongado, se disparó entre las mujeres jóvenes y afecta cada vez más a quienes son el sostén económico del hogar. En apenas tres meses, 200.000 personas perdieron su empleo, y el número total de desocupados se disparó en 300.000 en comparación con diciembre de 2023. Uno de los puntos más delicados del informe es la consolidación del desempleo prolongado: “Uno de cada tres desocupados busca trabajo desde hace más de un año” y el 26,8 % de los desocupados son jefes o jefas de hogar.

Mientras tanto, en ciudad gótica, seis argentinos pudieron cumplir su sueño y comprarse una auténtica Ferrari. Seis (6) beneficiados por la política arancelaria del gobierno.

“Vialidad está en peligro de extinción”: Graciela Aleñá denuncia el vaciamiento del organismo por parte del Gobierno nacional

La Ruta Cultural Cooperativa: trabajo, arte y comunidad en movimiento