Memoria

Rosario y el Mayo caliente del 69, por Leónidas Noni Ceruti y Mirta Sellares

Golpes, proscripciones y democracia restringida.

La etapa entre 1955 y 1966, se abrió y cerró con un golpe militar, donde se dieron restauraciones “democráticas” con proscripciones, momentos de violencia y otros de consenso pasivo. Así se sucedieron el golpe militar del 55, la Revolución Fusiladora para unos y Libertadora para otros, proscripción y persecución del peronismo, resistencia del pueblo, pacto Perón-Frondizi, gobierno desarrollista, nuevo golpe militar, democracia restringida, gobierno de Illia, y otro golpe cívico-militar en 1966.

Desde 1963, las relaciones entre el Ejército, el sindicalismo, los medios de prensa y el gobierno radical fueron cada vez más distante. Entre los militares se hicieron fuertes las opiniones de conformar un gobierno que excluyendo a los partidos políticos, integrara a las FFAA con poderosos empresarios y jerarcas sindicalistas. A su vez una campaña periodística minó el prestigio del gobierno, acusándolo de lento e ineficiente.

La predica dio sus frutos el 28 de junio de 1966, cuando un movimiento encabezado por el Gral. Juan C. Onganía destituyó al presidente Arturo Illía. El proyecto llamado pomposamente “Revolución Argentina”, se sustentó en el desprestigio del sistema parlamentario ante los ojos de la clase obrera y de los sectores medios, que hicieron suyas las consignas lanzadas desde el gobierno “Abajo el Parlamento”, “Abajo los partidos políticos que nada solucionan”, “Adelante con la Revolución Argentina”.

La crisis comenzó cuando no se pudieron mantener la estabilidad de los precios internos de productos agropecuarios

En lo económico, el plan de Krieger Vasena, se proponía una transición hacia el desarrollo de la industria pesada y la infraestructura necesaria. La crisis comenzó cuando no se pudieron mantener la estabilidad de los precios internos de los productos agropecuarios, que fueron en progresivo aumento. Los signos fueron inflación creciente, recesión y las economías regionales en crisis y estado terminal.

La cueva bolchevique

La Universidad que había sobresalido por la excelencia académica y las investigaciones, fue acusada por la politización de los claustros de profesores y estudiantes, el excesivo presupuesto, y fue bautizada como “la cueva bolchevique”.

El viernes 29 de julio de 1966, a través del decreto ley 16912 se anulaba el gobierno tripartito y subordinaba a las autoridades de las Universidades al Ministerio de Educación. Luego vendría la “Noche de los bastones largos” con la represión para docentes y estudiantes en la Universidad de Buenos Aires.

Renunciaron 1400 docentes y el The New York Times, en un editorial titulado “Terror en la Argentina”, comparaba a Onganía con Hitler. En los claustros universitarios la lucha se inició desde el mismo día de la asonada militar, y estuvo centrada en las luchas contra la intervención, el limitacionismo, la autonomía universitaria y por el gobierno tripartito.

El 7 de septiembre de 1966, en una protesta estudiantil en Córdoba fue asesinado por la policía el joven estudiante-obrero, Santiago Pampillon.

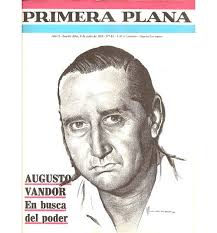

Buenos Muchachos: Vandor, Coria, Alonso, Taccone

No llamó la atención en el acto de asunción del Gral. Onganía, la asistencia de empresarios y sindicalistas, se confirmaba así el acuerdo entre las FF. AA, el poder económico y la delegación de dirigentes sindicales que estuvo integrada por Vandor, Izzeta, Taccone, Niembro y Coria, por las “62 Vandoristas”; Alonso y Cristófoli lo hicieron por las “62 de pie junto a Perón”, mientras que por los llamados sindicatos independientes lo hizo Armando March.

Cuando a escasos días de su asunción el gobierno decidió la disolución de los partidos políticos, clausurando sus locales e incautando sus bienes e intervino las Universidades, muchos se preguntaron ¿Por qué no la CGT? Se estaba cumpliendo un compromiso, y en virtud de ello, la central obrera se negó a tomar partido en el problema universitario y apoyó sin reservas la disolución de las agrupaciones políticas.

La posterior firma del convenio de los metalúrgicos en la Casa de Gobierno, fue otro símbolo de la buena relación de Vandor y algunos sindicalistas con los militares.

A pesar de ello, entre las primeras medidas tomadas por la dictadura estuvo la sanción de la ley 16.936 de “Arbitraje Obligatorio”, medida duramente criticada por los sindicalistas, ya que la misma limitaba el derecho de huelga. En febrero de 1967, la CGT intentó presionar al gobierno anunciando un plan de lucha. Los militares contraatacaron con rapidez: se denunció la existencia de un plan terrorista, se interrumpió el diálogo con la central obrera y se suspendió la personería gremial de la FOTIA, Unión Ferroviaria, UOM, FOETRA y otros sindicatos.

Los anunciados reordenamientos portuarios y ferroviarios, provocaron huelgas. Se agregaron paros en General Motors, empleados de farmacia, lecheros, papeleros, textiles, metalúrgicos, transporte, portuarios, maestros, construcción. En Tucumán, los enfrentamientos de los obreros de los Ingenios azucareros, con las patronales y la política impulsada desde el gobierno llevaron a la ocupación de varias empresas, manifestaciones, y hasta choques armados, lo que originó una fuerte represión, con la trágica muerte de Hilda Guerrero de Molinas.

La agresión hacia las conquistas históricas de la clase obrera continuó en los años venideros. Agustín Tosco las sintetizó “retiro de personería a sindicatos, desconocimiento de las representaciones laborales en organismos del estado, imposición del arbitraje obligatorio, anulación del salario mínimo, vital y móvil, legislación contra el derecho de huelga, anulación de la ley 1884 de indemnización reduciendo sus montos a la mitad, cesantías, suspensiones, rebajas de categorías, pérdidas de salario, suspensión de la estabilidad en varias convenciones colectivas de trabajo: aumento de la edad para jubilarse y régimen de alquileres de libre contratación”.

La hora de la lucha contra la dictadura: nace la CGT de los Argentinos

El Congreso Normalizador de la CGT, citado para el 28 de marzo de 1968, fue el momento para que las distintas corrientes del sindicalismo chocaran entre sí.

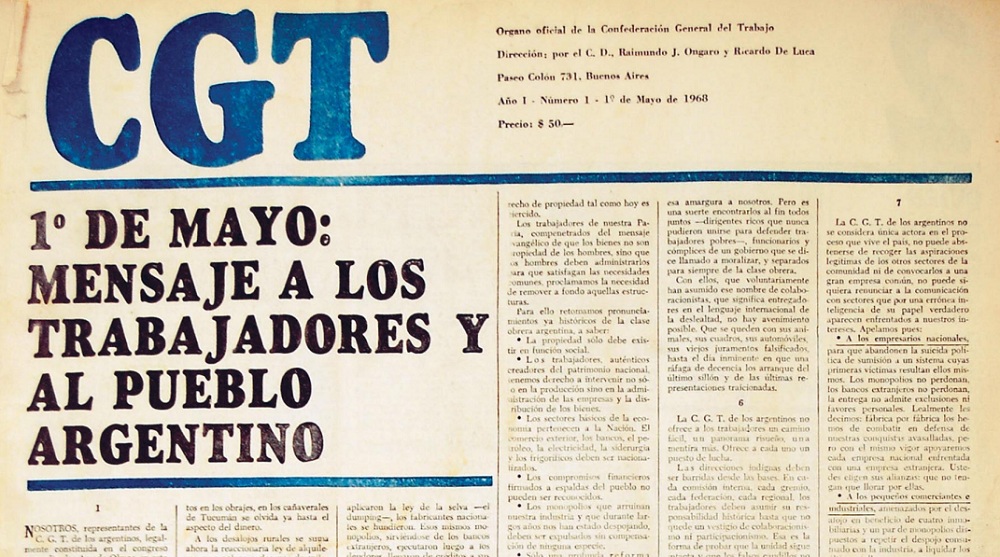

Buena parte de los delegados concurrieron con un espíritu de hostilidad hacia los sindicalistas “colaboracionistas” y “participacionistas”. La CGT quedó quebrada en dos. Se retiraron tanto vandoristas como colaboracionistas, constituyendo la “CGT de Azopardo”, que pasó a ser la “CGT oficialista”, mientras que el resto de los gremios conformaron la CGT de los Argentinos (CGTA) o de Paseo Colón.

Como Secretario General de la CGTA se designó a Raimundo Ongaro, y el conglomerado de fuerzas políticas, sindicales y estudiantiles que la integraron lo hicieron tras un programa antiimperialista, antimonopolista, anti oligárquico y contra la dictadura militar. Sus principios se explicitaron en el “Mensaje a los trabajadores y el pueblo. Programa del 1º de Mayo de 1968”, que pasó a ser un documento histórico de los trabajadores argentinos, redactado por Rodolfo Walsh, mientras que Ongaro le dio los últimos retoques.

En Abril de 1968, un sector del movimiento obrero de Rosario y del Cordón Industrial lanzó una convocatoria titulada “Por una CGT sin compromisos o ataduras espurias”, posteriormente, el 17 de ese mes un plenario de 27 gremios, conformó la CGT de los Argentinos Regional Rosario.

La rebeldía bajó del norte santafesino y corrientes

A comienzos de 1969, con las economías regionales en crisis en distintas zonas del país, como la zona norte de la provincia de Santa Fe, con fábricas e ingenios cerrados, las organizaciones obreras y campesinas decidieron demandar a las autoridades. El 11 de abril se congregaron en número de 10.000 en Villa Ocampo, y desde esa ciudad partió la “Marcha del Hambre” hasta la capital provincial. Integraban la caravana de trabajadores desocupados o con sus fuentes de ocupación amenazadas, pequeños campesinos y comerciantes. Habían adherido a ese periplo de protesta las poblaciones de Villa Ana, La Gallareta, Tacuarendi, Las Toscas y Villa Guillermina.

Desde Santa Fe, el jefe policial coronel Duretta reunió a 3000 policías, gendarmes y soldados. La pueblada enfrentó la represión, ocupó el edificio comunal y obligó a renunciar al intendente “porque no sirve para defender al pueblo”. Al levantamiento premonitoriamente se lo conoció como “la golondrina anunciadora” de lo que posteriormente sucedería en el país con los distintos “azos”. De esa manera, iba creciendo la resistencia a la dictadura que “no tenía ni plazos, ni tiempos, sino finalidades”.

Para mayo de ese 1969 ambas CGT acordaron un “Plan de Lucha” que finalizaría con un paro nacional el día 30, medida que no apoyaron los colaboracionistas de Rogelio Coria. A nivel nacional, se prohibieron los actos del primero de mayo por disposición del Jefe de la Policía Federal, Gral. Fonseca.

Las manifestaciones estudiantiles comenzaban a tener mator envergadura tanto en Corrientes como en Resistencia

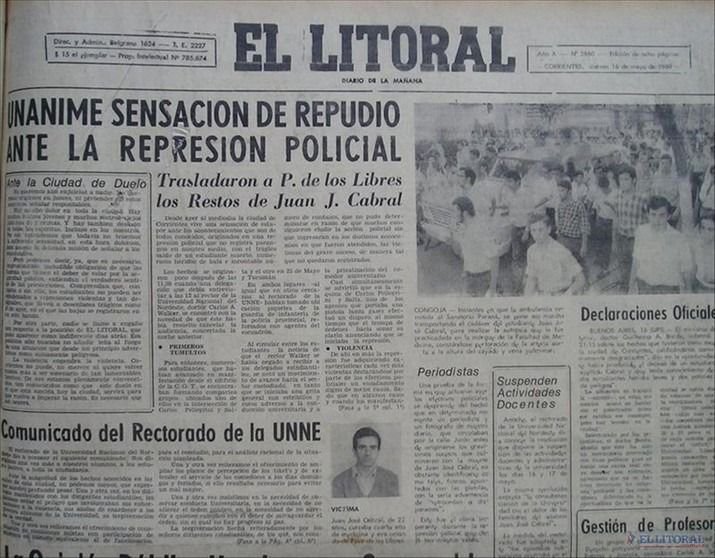

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue designado como rector el abogado Carlos Walker, que como primera medida ordenó la disolución de todos los centros de estudiantes. La respuesta vino de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), que ante la situación presentada, los estudiantes se declararon en huelga y no permiten el comienzo del ciclo lectivo el año 1969.

Las manifestaciones estudiantiles comenzaban a tener mayor envergadura tanto en Corrientes como en Resistencia, llegando a su punto máximo en mayo, donde se suma a la protesta la CGT, los docentes, alumnos del secundario, y en general toda la sociedad de las dos provincias. Asimismo, la represión policial aumentaba a medida que las marchas estudiantiles eran más numerosas.

Así se llega al 15 de mayo, cuando una marcha estudiantil multitudinaria, acompañada por estudiantes secundarios, docentes, gremialistas, miembros de la Iglesia (Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo) y la sociedad en su conjunto, comienza en horas de la mañana, desde distintos puntos de la ciudad de Corrientes, con el objetivo de reclamar por los precios del comedor universitario, con la intención de llegar al Rectorado. Entre los manifestantes se encontraba Héctor Quagliaro, dirigente de ATE y la CGT de los Argentinos de Rosario.

Pero la policía reprimió salvajemente las distintas columnas con gases, palos, sables y disparo de armas de fuego. La columna compuesta por más de mil quinientos jóvenes se dispersa, muchos son heridos y otros tantos son encarcelados. A pesar de ello, los manifestantes vuelven a reunirse y la policía nuevamente reprime. Fue una jornada trágica que dejó varios heridos y la muerte del estudiante de cuarto año de medicina Juan José Cabral, oriundo de Paso de Los Libres.

El ‘primer Rosariazo’

Luego de los acontecimientos de Corrientes, en las facultades rosarinas el clima era de tensión. Se sucedían las asambleas, y la agitación hizo que el 16 de mayo el rector Cantini resolviera suspender por tres días las clases y solo quedaba como lugar de reunión el comedor universitario. Allí esa noche se realizó una masiva asamblea y posteriormente una marcha por las calles céntricas.

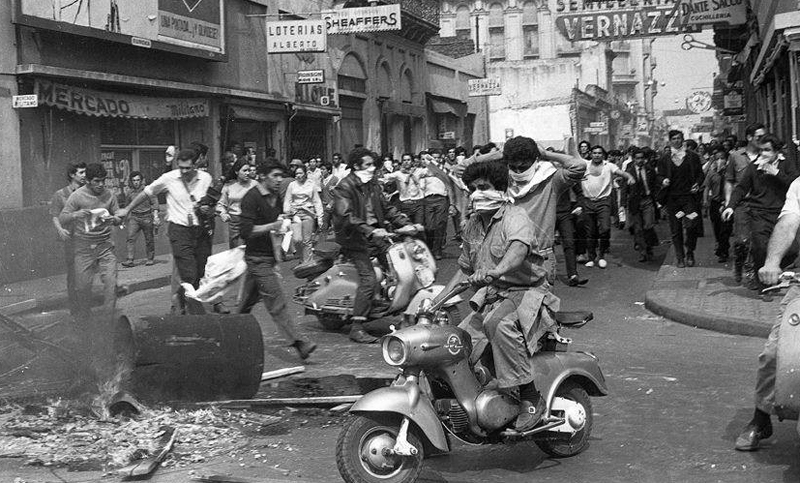

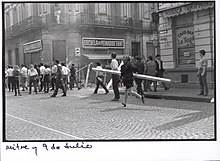

Al día siguiente 400 estudiantes se reunieron frente al comedor universitario en Avenida Corrientes 797, entonando la consigna “Acción, acción, acción por la liberación”, lanzaron volantes e hicieron estallar algunos petardos, y se manifestaron frente al Banco Alemán Trasatlántico. Inmediatamente comenzó la represión. Un grupo de estudiantes, perseguidos por la policía, corre por calle Corrientes hacia el sur y dobla por Córdoba, desde Entre Ríos aparecen más policías disparando sus armas.

Los estudiantes y decenas de sorprendidos transeúntes quedan encerrados. Algunos estudiantes junto a una docena de paseantes -incluidos varios niños- ingresaron a la Galería Melipal. Pero el lugar con una sola boca de entrada y salida, hizo que otra vez estaban atrapados a merced de los guardias. Los agentes ingresan al edificio y reanudan la golpiza. Entre los policías se encontraba el oficial inspector Juan Agustín Lezcano, un ex empleado de la boite Franz y Fritz. La gente trató de evitar como podía la lluvia de golpes: se escuchan súplicas, llantos y alaridos. En medio de la confusión sonó un disparo. Cuando la policía se replegó, quedó en el suelo junto a la escalera el cuerpo de Adolfo Bello con la cara ensangrentada. Horas más tarde fallecía quien era estudiante de segundo año de Ciencias Económicas.

Los días 18, 19 y 20 se sucedieron “actos relámpagos”, concentraciones, denuncias de testigos. Comenzó a funcionar la “olla popular” organizada por la CGT de los Argentinos y los estudiantes con el fin de suplir el cierre del comedor universitario. La unidad obrero-estudiantil continuaba creciendo. El lugar donde fuera baleado Bello estaba permanentemente orlado con flores.

Para el miércoles 21 se hizo un llamado “a todo el estudiantado y al pueblo de Rosario a una “Marcha de Silencio”, en homenaje a “los compañeros caídos”, organizada por el Comité de Lucha de Estudiantes de Rosario y la CGTA.

La concentración sería en Plaza 25 de Mayo y la manifestación culminaría frente al local de la CGTA, Córdoba 2060, donde hablaría Raimundo Ongaro y algunos estudiantes. Se reclamaba la solidaridad de todo el pueblo y el cierre de negocios.

Horas antes de la anunciada protesta, la zona céntrica parecía una fortaleza policial. Carros de asalto, patrulleros, autobombas, carros hidrantes, guardias de infantería o a caballo patrullaban permanentemente y se exhortaba a la desconcentración mediante megáfonos. A pesar del aparato intimidatorio, los estudiantes comenzaron a congregarse, algunos portando carteles como el de los secundarios con la leyenda “Comité de Lucha Estudiantes Secundarios Bello-Cabral Contra la Estructura de la Enseñanza”, y empezaron las sentadas en silencio.

Los jóvenes armaban barricadas con maderas de las obras en construcción, desde los edificios les arrojaban papeles. Las fogatas aumentaban minuto a minuto

Minutos después comenzó la represión. Todo se desencadenó cuando la Infantería de Policía lanzó gases lacrimógenos para desconcentrar a los estudiantes, estos respondían con piedras, se dispersaban y volvían a reagruparse y en improvisadas columnas trataban de marchar. La policía repartía bastonazos y continuaba arrojando gases. Los jóvenes armaban barricadas con maderas de las obras en construcción, desde los edificios les arrojaban papeles y comenzaron a encender fogatas que aumentaban minuto a minuto.

A lo largo de varias horas los estudiantes y las fuerzas represivas se enfrentaron por las calles céntricas. Fue una verdadera batalla campal, los manifestantes en número entre 3000 y 4000 mil coparon el centro con la colaboración efectiva de los vecinos. La zona presentaba el aspecto de un campo de guerra con grandes fogatas y barricadas en muchísimas esquinas. La policía se había replegado hacia la jefatura.

La Batalla de Rosario -al decir de Beba Balve- estaba en pleno desarrollo.

Una columna de manifestantes decidió avanzar desde Córdoba y Corrientes hacia el oeste. En la intersección de calle Italia se producen nuevos incidentes. Un grupo de estudiantes arrancan la placa del rectorado, que no había condenado el asesinato de Bello. Después llegan hasta el frente de la radio LT8. Un pequeño grupo rompe a pedradas vidrios y ventanas e ingresa a la emisora para interferir la transmisión (en esos momentos se trasmitía el partido Estudiantes de la Plata y Nacional de Montevideo, por la Copa Libertadores). El objetivo no se cumplió del todo porque el operador de planta empalma la transmisión con la cabecera de Radio Belgrano.

Cuando llegan los escuadrones de Caballería, un grupo intentaba tomar el rectorado, otro salían de LT8 y un tercer grupo se estaba dispersando hacia calle Dorrego abandonando la idea de ocupar la Jefatura de Policía, un objetivo que se llegó a plantear cuando la policía huía. A pocos metros de LT8 cae abatido por un balazo en la espalda el adolescente Luís Norberto Blanco, un empleado metalúrgico y estudiante que intentaba huir corriendo de la represión policial. Los primeros auxilios se los presta el médico Aníbal Reinaldo, que también sufre los sablazos de la policía. A los pocos minutos fallecía el joven Blanco y eran heridos otros manifestantes.

El Poder Ejecutivo Nacional, pasada la media noche decretaba a “Rosario Zona de Emergencia”, bajo control del Ejército, y designaba al General Roberto A. Fonseca a cargo del Segundo Cuerpo de Ejército. Se ocupaba militarmente la ciudad y los Bandos Militares alertaba sobre las prohibiciones, las detenciones y los tribunales castrenses.

El número de detenidos ascendió a 89, la gendarmería patrullaba la ciudad y la bronca anti dictatorial aumentaba.

Un Plenario de 38 gremios reunidos en el local del Sindicato del Vidrio, donde participaron representantes de las dos centrales obreras, la de Paseo Colon y Azopardo, ratificaba la realización del paro para el viernes 23, y se conocía una declaración de 31 sacerdotes adhiriendo “a la actitud de los estudiantes y criticando crudamente la acción policial y los poderes concedidos al II Cuerpo de Ejército”.

La protesta continuó con el paro con un elevado ausentismo en Rosario y la zona de San Lorenzo, y fue realmente impactante la columna de más de 7000 personas que acompañó los restos de Blanco durante un trayecto de 87 cuadras que demandó cuatro horas desde su casa hasta el cementerio.

En los Talleres Ferroviarios de Pérez, 2000 obreros paralizaban sus tareas por la suspensión de los delegados Enrique Gigena y Roberto H. Forcatto, por haber sido los encargados de comunicar a sus compañeros lo resuelto por la “Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria” de adherir al paro en repudio al asesinato de los estudiantes.

A los pocos días un plenario de 40 gremios confirmaba el paro del 30. El nuevo jefe de policía ordenó no interferir en las manifestaciones. Y llegaría el jueves 29, cuando 2000 personas asistieron a la colocación de dos placas en homenaje a los jóvenes asesinados, frente a la galería Melipal y al Comedor Universitario. En el día del Ejército se escucharon duros discursos del Gral. Fonseca y del Capellán del II Cuerpo, mientras comenzaban a llegar las primeras noticias del Cordobazo. El mes de mayo del 69 finalizaría en Rosario con un paro nacional dispuesto por la CGT para el 30.

¿Qué significaron los ‘azos’ del 69?

La Marcha del Hambre de Villa Ocampo (Sta Fe), las protestas de los estudiantes correntinos, el “I Rosariazo”, el Cordobazo y el “II Rosariazo”, el alzamiento en Cipolletti, los azos estallando por todo el país terminaron de derrotar el proyecto “sin límites” de Onganía.

Desde 1969, todo se aceleró y constituyó un punto de viraje en la evolución del país. Se vivió un proceso de cambios entre los trabajadores, estudiantes universitarios, partidos políticos, y en las principales tendencias que se expresaban dentro de la dictadura.

Expresaron la explosión de la bronca, acumulada en varios años de deterioro económico-social, opresión política y gremial, sumado a la proscripción del peronismo, perdida de conquistas históricas de los asalariados y deseos de cambios.

Esos alzamientos populares tuvieron como protagonistas fundamentalmente a la clase obrera y a los universitarios que fueron sin duda las fuerzas con que contó el movimiento anti dictatorial. Las grandes movilizaciones demostraron la capacidad de lucha, creatividad y solidaridad del pueblo.

CRONOLOGIA

13 de mayo: En Tucumán, los ex trabajadores del ingenio Amalia, ocupan el establecimiento y toman como rehén por unas horas al director-gerente, José Gabarain exigiendo el pago de haberes atrasados.

14 de mayo: En Córdoba, 3500 obreros de la industria automotriz abandonan las fábricas y se reúnen en el Córdoba Sport Club, para tratar la posición del gremio, ante la eliminación del “sábado ingles”. Hay duros enfrentamientos callejeros que arrojan un saldo de 11 heridos, 26 detenidos y la rotura de vidrieras.

15 de mayo: En Corrientes, tras el anuncio del aumento del 500% del vale del Comedor Universitario, los estudiantes repudian con una marcha la medida del rector Carlos Walker. La represión policial provoca la muerte del estudiante Juan José Cabral.

16 de mayo: En Rosario, se produce una reacción de repudio en la Facultad de Medicina, luego se suman otras facultades. El rector decide la suspensión de las actividades universitarias hasta el lunes 19. En la Capital Federal se anuncia que se despacharon refuerzos policiales a Corrientes, mientras la Gendarmería de Formosa se hallaba acuartelada.

17 de mayo: Se inicia la protesta en el Comedor Universitario de Rosario. Tras reprimir una manifestación, la policía asesina en la Galería Melipal al estudiante Adolfo Bello. La CGTA decreta el estado de alerta y cita a un plenario para el día 20.

18 de mayo: Distintos sectores sociales, gremiales y políticos rosarinos repudian el asesinato del estudiante.

20 de mayo: Los estudiantes rosarinos anuncian un paro nacional; en Córdoba se realiza una marcha del silencio; en Corrientes los docentes piden la destitución de las autoridades universitarias; en Mendoza se dispone un paro de actividades y marcha del silencio.

21 de mayo: Marcha del silencio en Rosario. Participan agrupaciones estudiantiles universitarias, secundarias y la CGTA. Los manifestantes, en número de 4.000, hacen retroceder a la policía. Cae asesinado el obrero y estudiante Luis Blanco, de 15 años. Los estudiantes, apoyados por la población protagonizan el Primer Rosariazo.

22 de mayo: Desde la madrugada, Rosario es declarada zona de emergencia bajo jurisdicción militar.

23 de mayo: En Rosario y su cordón industrial se concreta un paro con alto acatamiento. Más de 7.000 personas asisten al entierro del joven Blanco.

25 de mayo: En Rosario y localidades vecinas, numerosos sacerdotes se niegan a oficiar el tedeum tradicional

29 de mayo: Paro de 36 horas en Córdoba. Represión e insurrección urbana: Cordobazo.

30 de mayo: Paro nacional dispuesto por la CGT.

Memoria

“Los delincuentes de guante blanco son la verdadera casta”, por Carlos del Frade

El ex comisario de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Fischietti, denunció que el 20 de marzo de 1975 se desató el Operativo Rocamora, apellido del entonces Ministro del Interior, contra la ciudad de Villa Constitución.

Cuatro mil integrantes de diversas patotas, embrión de los grupos de tareas, coparon la geografía del sur santafesino, secuestraron a 200 delegados y trabajadores de las fábricas Acindar, Metcon, Marathon y Vilber y comenzaron a torturarlos en el edificio del albergue de solteros de Acindar, pagados a razón de 200 dólares por día por los empresarios, entre ellos José Alfredo Martínez de Hoz, por entonces gerente general de Acindar.

Era el ADN del terrorismo de estado: delincuentes de guante blanco ordenaban y pagaban a sus cancerberos para desaparecer a una generación de jóvenes trabajadores con ideas revolucionarias, la mayoría de las 30 mil personas desaparecidas a partir del 24 de marzo de 1976, donde Martínez de Hoz fue el ministro de Economía. La decisión de los jueces federales, medio siglo después, ratifica que la decisión del verdadero poder en Argentina es consolidar la impunidad de los delincuentes de guante blanco, la verdadera y única casta que existe.

Nuestra admiración y nuestro respeto para los y las sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y las abogadas que seguirán insistiendo para que alguna vez haya justicia contra el verdadero impulsor del genocidio: el poder económico. La historia no habla del pasado, denuncia el por qué del presente.

Destacada

Canal 13 cumple 65 años: “Lo más interesante y lo más detestable”, por Claudio Korlemblit

El 1 de octubre de 1960 se inauguró Canal 13, de Buenos Aires, concesionado por un decreto muy cuestionado de 1958 del Gral Aramburu, miembro de la “revolución libertadora”, o más bien, del Golpe del 55 contra Peron. El presidente Illia decidió, poco después de asumir la presidencia, ponerle fecha de vencimiento a la concesión a los 15 años, por lo cual pasó al Estado a fines de 1973.

Durante los siguientes 15 años fue estatal, hasta que la corrupta administración menemista lo entregó al Grupo Clarín, en 1990, bajo cuya tutela lleva 35 años. En total, 65 años de vida, donde se mezcla lo más interesante y lo más detestable de la TV argentina.

A los 20 años, ni bien salí de la colimba, tuve la posibilidad de ingresar al Noticiero del mediodía, que conducía Pinky y luego Perez Loizeau, como “compaginador periodístico”. El canal estaba bajo el control férreo de la Marina, aún con Massera en la cima y sus autoridades eran el triunvirato de Agulleiro, Madariaga y Gavilán, el último a cargo de la gerencia de Noticias. La censura era total, encarnada en los propios noteros y productores que se encargaban de filtrar cualquier desajuste.

La llegada de la democracia fue un remanso, aunque básicamente siguió el mismo plantel de profesionales, mientras que los gerentes fueron elegidos entre los productores más veteranos. No hubo ninguna “razia”, más allá de los directivos que renunciaron.

Al 13 lo dirigieron Yuyo Taboada, Eduardo Metzger y un quinteto de viejos directores de cámaras. La UCR no tenía cuadros para manejar los canales, apenas Miguel Angel Merellano para ATC, cuya gestión terminó en 1985, cuando se cayó el avión que lo transportaba.

A partir de 1990, con la vil entrega de Menem, comenzó el reinado de Clarín, que ya lleva demasiado tiempo y esperamos que termine en breve, ya que la extensión que le otorgó Néstor K. a su licencia expira este año.

Un brindis por su cumpleaños y otro por la esperanza de su recuperacion para el Estado (sin fascistas).

Internacionales

“La guerra le quita la máscara a los que ya han elegido no ser humanos”, Silvia Salis, alcaldesa de Génova

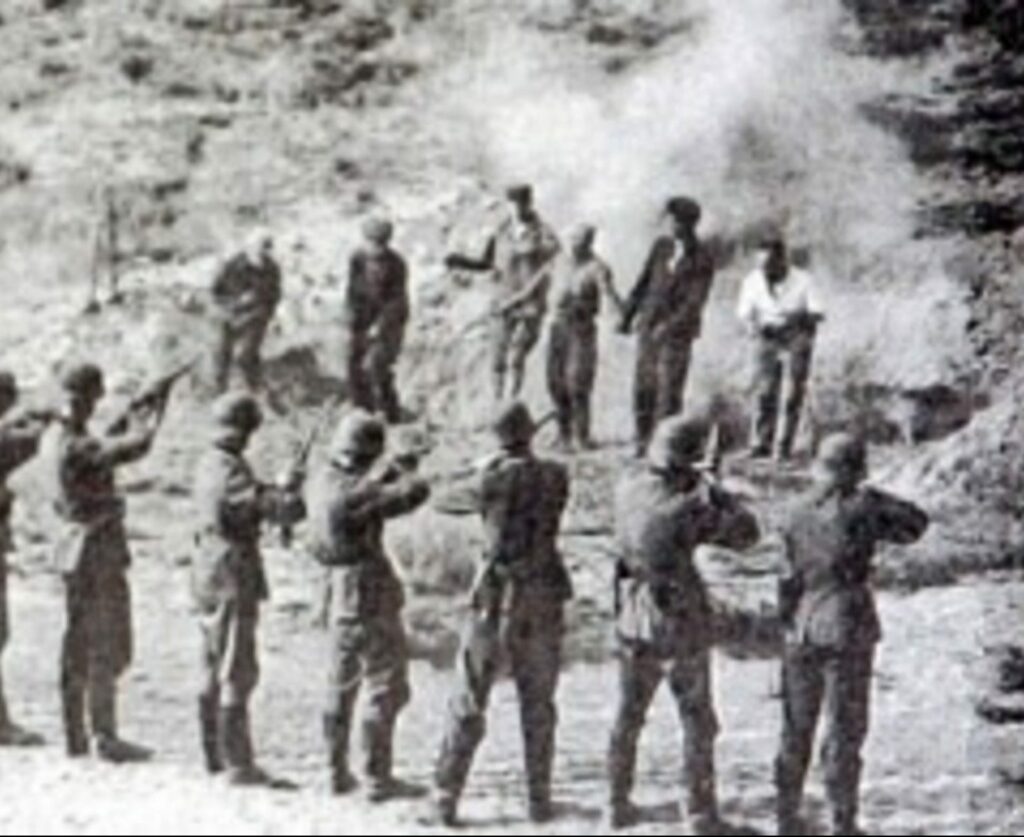

El 12 de agosto de 1944, el ejército nazi fusiló a 560 habitantes del pequeño pueblo de Sant’ Anna de Stazzema. Familias enteras -hombres, mujeres, niños y ancianos- fueron obligadas a salir de sus casa y colocarse frente al pelotón de fusilamiento. En un nuevo aniversario de esta herida abierta, la alcaldesa de Génova fue la encargada de decir unas palabras mientras la primera ministra, Giorgia Meloni, permanecía en silencio. En su discurso, Silvia Salis, dijo lo que había que decir. “La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando.”

“Me llamo Silvia. Soy una ciudadana de la República de Itala. Soy hija de Génova, una ciudad que dio su vida por la Resistencia, que se liberó de la locura del nazifascismo, una ciudad que dio la vida por la Resistencia. Una ciudad medalla de oro de la Resistencia, como lo es Stazzema. Estoy aquí, en este lugar sagrado, NO para recordar. Estoy aquí para no olvidar, que no es lo mismo.

Recordar es una acción que pertenece a la mente. No olvidar también pertenece al corazón. Y hoy, con el corazón, aunque no nos demos cuenta, hacemos ruido. Quiero que este ruido se escuche hasta el valle. Porque estamos aquí para elegir. Para elegir de qué lado estar. Porque cada vez que honramos la masacre de Sant’Anna di Stazzema no hacemos un gesto formal. Tomamos posición. Miramos a la Historia a la cara y decimos: «No olvido. Resisto. Continúo el camino de quienes fueron arrebatados de sus vidas, para defender las nuestras». La memoria de la Resistencia es nuestra memoria, es la memoria de quienes lucharon para derrotar al fascismo y al nazismo. (…)

La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando. Dicen: «La política de hoy ya no es lo que era. Faltan ideologías». En cambio, yo digo que las ideologías sí están ahí. Y añado, afortunadamente, que no me siento como quienes, incluso hoy, minimizan la Historia. No me siento como ellos, ¿es una cuestión de ideología? Quizás, pero sobre todo, es una cuestión de humanidad. Aquí no había un mañana. Porque los ogros cerraron la puerta del tiempo a 560 seres humanos. Algunos dirán: «Pero era tiempo de guerra». Pero la guerra no justifica el horror.

La historia enseña que cuando se pisotean los derechos fundamentales no se trata de un fenómeno aislado. La barbarie se difunde, nuestro mismo ser humanos se pone en discusión.

Hoy como ayer las víctimas son inocentes, y existe todavía quien justifica la violencia contra quien no tiene ninguna culpa. La barbarie de Stazzema es la misma que está devastando otros lugares del planeta. Hoy, Bianca podría ser una mamá de Gaza o de Kiev.

La guerra les quita la máscara a quienes ya han elegido no ser humanos. Cada época tiene su propia forma de difundir la aparente verdad. Érase una vez, había balcones y plazas. Hoy, encuestas, publicaciones, hashtags, frases populistas gritadas en programas de entrevistas, quizás sin siquiera un interrogatorio. El fascismo no le teme a las armas, le teme a la cultura. Le teme a los libros. (…)

¡Viva Santa Ana! ¡Viva la Resistencia!

“Enero negro: cada 3 minutos un trabajador pierde el empleo”, por Alberto Nadra. Eppur si muove!, del 2 al 6F

INDUSTRICIDIO Y PRECARIZACIÓN: EL GRITO DE ALERTA DE LOS GREMIOS ANTE EL AVANCE CONTRA LOS DERECHOS LABORALES