Memoria

Rosario y el Mayo caliente del 69, por Leónidas Noni Ceruti y Mirta Sellares

Golpes, proscripciones y democracia restringida.

La etapa entre 1955 y 1966, se abrió y cerró con un golpe militar, donde se dieron restauraciones “democráticas” con proscripciones, momentos de violencia y otros de consenso pasivo. Así se sucedieron el golpe militar del 55, la Revolución Fusiladora para unos y Libertadora para otros, proscripción y persecución del peronismo, resistencia del pueblo, pacto Perón-Frondizi, gobierno desarrollista, nuevo golpe militar, democracia restringida, gobierno de Illia, y otro golpe cívico-militar en 1966.

Desde 1963, las relaciones entre el Ejército, el sindicalismo, los medios de prensa y el gobierno radical fueron cada vez más distante. Entre los militares se hicieron fuertes las opiniones de conformar un gobierno que excluyendo a los partidos políticos, integrara a las FFAA con poderosos empresarios y jerarcas sindicalistas. A su vez una campaña periodística minó el prestigio del gobierno, acusándolo de lento e ineficiente.

La predica dio sus frutos el 28 de junio de 1966, cuando un movimiento encabezado por el Gral. Juan C. Onganía destituyó al presidente Arturo Illía. El proyecto llamado pomposamente “Revolución Argentina”, se sustentó en el desprestigio del sistema parlamentario ante los ojos de la clase obrera y de los sectores medios, que hicieron suyas las consignas lanzadas desde el gobierno “Abajo el Parlamento”, “Abajo los partidos políticos que nada solucionan”, “Adelante con la Revolución Argentina”.

La crisis comenzó cuando no se pudieron mantener la estabilidad de los precios internos de productos agropecuarios

En lo económico, el plan de Krieger Vasena, se proponía una transición hacia el desarrollo de la industria pesada y la infraestructura necesaria. La crisis comenzó cuando no se pudieron mantener la estabilidad de los precios internos de los productos agropecuarios, que fueron en progresivo aumento. Los signos fueron inflación creciente, recesión y las economías regionales en crisis y estado terminal.

La cueva bolchevique

La Universidad que había sobresalido por la excelencia académica y las investigaciones, fue acusada por la politización de los claustros de profesores y estudiantes, el excesivo presupuesto, y fue bautizada como “la cueva bolchevique”.

El viernes 29 de julio de 1966, a través del decreto ley 16912 se anulaba el gobierno tripartito y subordinaba a las autoridades de las Universidades al Ministerio de Educación. Luego vendría la “Noche de los bastones largos” con la represión para docentes y estudiantes en la Universidad de Buenos Aires.

Renunciaron 1400 docentes y el The New York Times, en un editorial titulado “Terror en la Argentina”, comparaba a Onganía con Hitler. En los claustros universitarios la lucha se inició desde el mismo día de la asonada militar, y estuvo centrada en las luchas contra la intervención, el limitacionismo, la autonomía universitaria y por el gobierno tripartito.

El 7 de septiembre de 1966, en una protesta estudiantil en Córdoba fue asesinado por la policía el joven estudiante-obrero, Santiago Pampillon.

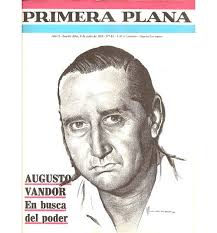

Buenos Muchachos: Vandor, Coria, Alonso, Taccone

No llamó la atención en el acto de asunción del Gral. Onganía, la asistencia de empresarios y sindicalistas, se confirmaba así el acuerdo entre las FF. AA, el poder económico y la delegación de dirigentes sindicales que estuvo integrada por Vandor, Izzeta, Taccone, Niembro y Coria, por las “62 Vandoristas”; Alonso y Cristófoli lo hicieron por las “62 de pie junto a Perón”, mientras que por los llamados sindicatos independientes lo hizo Armando March.

Cuando a escasos días de su asunción el gobierno decidió la disolución de los partidos políticos, clausurando sus locales e incautando sus bienes e intervino las Universidades, muchos se preguntaron ¿Por qué no la CGT? Se estaba cumpliendo un compromiso, y en virtud de ello, la central obrera se negó a tomar partido en el problema universitario y apoyó sin reservas la disolución de las agrupaciones políticas.

La posterior firma del convenio de los metalúrgicos en la Casa de Gobierno, fue otro símbolo de la buena relación de Vandor y algunos sindicalistas con los militares.

A pesar de ello, entre las primeras medidas tomadas por la dictadura estuvo la sanción de la ley 16.936 de “Arbitraje Obligatorio”, medida duramente criticada por los sindicalistas, ya que la misma limitaba el derecho de huelga. En febrero de 1967, la CGT intentó presionar al gobierno anunciando un plan de lucha. Los militares contraatacaron con rapidez: se denunció la existencia de un plan terrorista, se interrumpió el diálogo con la central obrera y se suspendió la personería gremial de la FOTIA, Unión Ferroviaria, UOM, FOETRA y otros sindicatos.

Los anunciados reordenamientos portuarios y ferroviarios, provocaron huelgas. Se agregaron paros en General Motors, empleados de farmacia, lecheros, papeleros, textiles, metalúrgicos, transporte, portuarios, maestros, construcción. En Tucumán, los enfrentamientos de los obreros de los Ingenios azucareros, con las patronales y la política impulsada desde el gobierno llevaron a la ocupación de varias empresas, manifestaciones, y hasta choques armados, lo que originó una fuerte represión, con la trágica muerte de Hilda Guerrero de Molinas.

La agresión hacia las conquistas históricas de la clase obrera continuó en los años venideros. Agustín Tosco las sintetizó “retiro de personería a sindicatos, desconocimiento de las representaciones laborales en organismos del estado, imposición del arbitraje obligatorio, anulación del salario mínimo, vital y móvil, legislación contra el derecho de huelga, anulación de la ley 1884 de indemnización reduciendo sus montos a la mitad, cesantías, suspensiones, rebajas de categorías, pérdidas de salario, suspensión de la estabilidad en varias convenciones colectivas de trabajo: aumento de la edad para jubilarse y régimen de alquileres de libre contratación”.

La hora de la lucha contra la dictadura: nace la CGT de los Argentinos

El Congreso Normalizador de la CGT, citado para el 28 de marzo de 1968, fue el momento para que las distintas corrientes del sindicalismo chocaran entre sí.

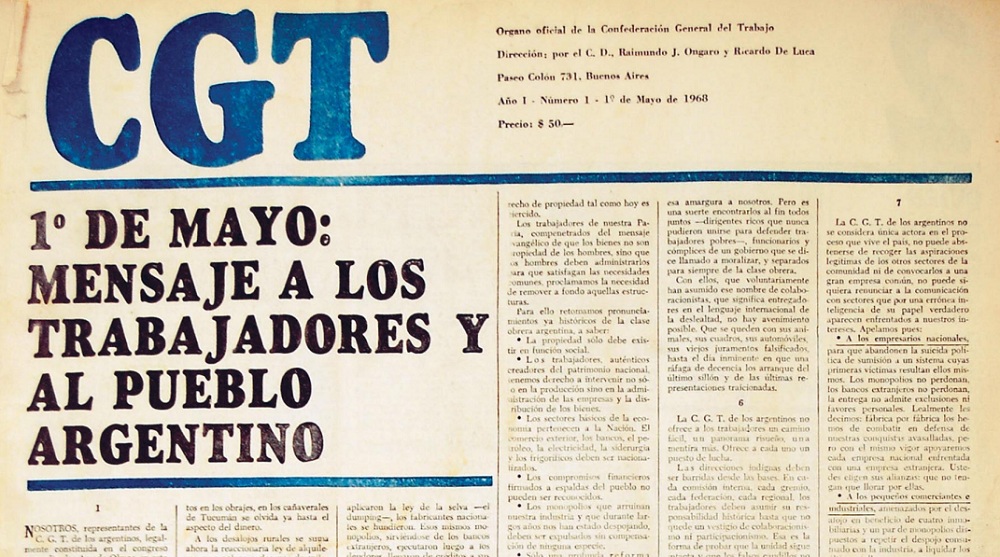

Buena parte de los delegados concurrieron con un espíritu de hostilidad hacia los sindicalistas “colaboracionistas” y “participacionistas”. La CGT quedó quebrada en dos. Se retiraron tanto vandoristas como colaboracionistas, constituyendo la “CGT de Azopardo”, que pasó a ser la “CGT oficialista”, mientras que el resto de los gremios conformaron la CGT de los Argentinos (CGTA) o de Paseo Colón.

Como Secretario General de la CGTA se designó a Raimundo Ongaro, y el conglomerado de fuerzas políticas, sindicales y estudiantiles que la integraron lo hicieron tras un programa antiimperialista, antimonopolista, anti oligárquico y contra la dictadura militar. Sus principios se explicitaron en el “Mensaje a los trabajadores y el pueblo. Programa del 1º de Mayo de 1968”, que pasó a ser un documento histórico de los trabajadores argentinos, redactado por Rodolfo Walsh, mientras que Ongaro le dio los últimos retoques.

En Abril de 1968, un sector del movimiento obrero de Rosario y del Cordón Industrial lanzó una convocatoria titulada “Por una CGT sin compromisos o ataduras espurias”, posteriormente, el 17 de ese mes un plenario de 27 gremios, conformó la CGT de los Argentinos Regional Rosario.

La rebeldía bajó del norte santafesino y corrientes

A comienzos de 1969, con las economías regionales en crisis en distintas zonas del país, como la zona norte de la provincia de Santa Fe, con fábricas e ingenios cerrados, las organizaciones obreras y campesinas decidieron demandar a las autoridades. El 11 de abril se congregaron en número de 10.000 en Villa Ocampo, y desde esa ciudad partió la “Marcha del Hambre” hasta la capital provincial. Integraban la caravana de trabajadores desocupados o con sus fuentes de ocupación amenazadas, pequeños campesinos y comerciantes. Habían adherido a ese periplo de protesta las poblaciones de Villa Ana, La Gallareta, Tacuarendi, Las Toscas y Villa Guillermina.

Desde Santa Fe, el jefe policial coronel Duretta reunió a 3000 policías, gendarmes y soldados. La pueblada enfrentó la represión, ocupó el edificio comunal y obligó a renunciar al intendente “porque no sirve para defender al pueblo”. Al levantamiento premonitoriamente se lo conoció como “la golondrina anunciadora” de lo que posteriormente sucedería en el país con los distintos “azos”. De esa manera, iba creciendo la resistencia a la dictadura que “no tenía ni plazos, ni tiempos, sino finalidades”.

Para mayo de ese 1969 ambas CGT acordaron un “Plan de Lucha” que finalizaría con un paro nacional el día 30, medida que no apoyaron los colaboracionistas de Rogelio Coria. A nivel nacional, se prohibieron los actos del primero de mayo por disposición del Jefe de la Policía Federal, Gral. Fonseca.

Las manifestaciones estudiantiles comenzaban a tener mator envergadura tanto en Corrientes como en Resistencia

En la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue designado como rector el abogado Carlos Walker, que como primera medida ordenó la disolución de todos los centros de estudiantes. La respuesta vino de la Federación Universitaria del Nordeste (FUNE), que ante la situación presentada, los estudiantes se declararon en huelga y no permiten el comienzo del ciclo lectivo el año 1969.

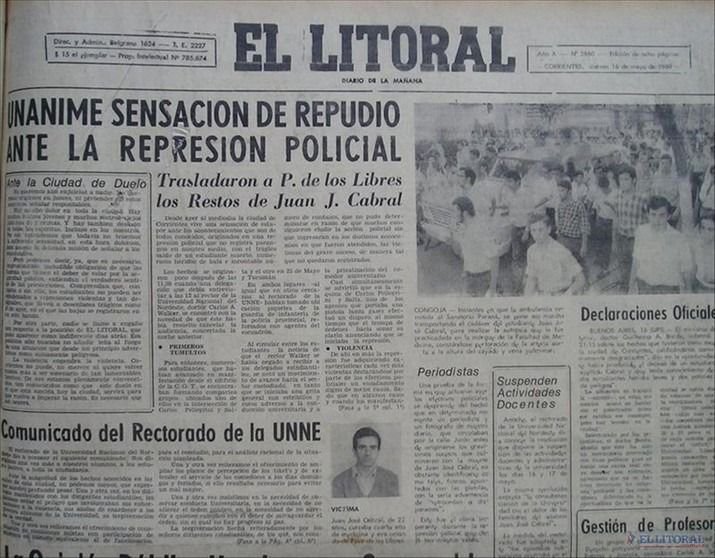

Las manifestaciones estudiantiles comenzaban a tener mayor envergadura tanto en Corrientes como en Resistencia, llegando a su punto máximo en mayo, donde se suma a la protesta la CGT, los docentes, alumnos del secundario, y en general toda la sociedad de las dos provincias. Asimismo, la represión policial aumentaba a medida que las marchas estudiantiles eran más numerosas.

Así se llega al 15 de mayo, cuando una marcha estudiantil multitudinaria, acompañada por estudiantes secundarios, docentes, gremialistas, miembros de la Iglesia (Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo) y la sociedad en su conjunto, comienza en horas de la mañana, desde distintos puntos de la ciudad de Corrientes, con el objetivo de reclamar por los precios del comedor universitario, con la intención de llegar al Rectorado. Entre los manifestantes se encontraba Héctor Quagliaro, dirigente de ATE y la CGT de los Argentinos de Rosario.

Pero la policía reprimió salvajemente las distintas columnas con gases, palos, sables y disparo de armas de fuego. La columna compuesta por más de mil quinientos jóvenes se dispersa, muchos son heridos y otros tantos son encarcelados. A pesar de ello, los manifestantes vuelven a reunirse y la policía nuevamente reprime. Fue una jornada trágica que dejó varios heridos y la muerte del estudiante de cuarto año de medicina Juan José Cabral, oriundo de Paso de Los Libres.

El ‘primer Rosariazo’

Luego de los acontecimientos de Corrientes, en las facultades rosarinas el clima era de tensión. Se sucedían las asambleas, y la agitación hizo que el 16 de mayo el rector Cantini resolviera suspender por tres días las clases y solo quedaba como lugar de reunión el comedor universitario. Allí esa noche se realizó una masiva asamblea y posteriormente una marcha por las calles céntricas.

Al día siguiente 400 estudiantes se reunieron frente al comedor universitario en Avenida Corrientes 797, entonando la consigna “Acción, acción, acción por la liberación”, lanzaron volantes e hicieron estallar algunos petardos, y se manifestaron frente al Banco Alemán Trasatlántico. Inmediatamente comenzó la represión. Un grupo de estudiantes, perseguidos por la policía, corre por calle Corrientes hacia el sur y dobla por Córdoba, desde Entre Ríos aparecen más policías disparando sus armas.

Los estudiantes y decenas de sorprendidos transeúntes quedan encerrados. Algunos estudiantes junto a una docena de paseantes -incluidos varios niños- ingresaron a la Galería Melipal. Pero el lugar con una sola boca de entrada y salida, hizo que otra vez estaban atrapados a merced de los guardias. Los agentes ingresan al edificio y reanudan la golpiza. Entre los policías se encontraba el oficial inspector Juan Agustín Lezcano, un ex empleado de la boite Franz y Fritz. La gente trató de evitar como podía la lluvia de golpes: se escuchan súplicas, llantos y alaridos. En medio de la confusión sonó un disparo. Cuando la policía se replegó, quedó en el suelo junto a la escalera el cuerpo de Adolfo Bello con la cara ensangrentada. Horas más tarde fallecía quien era estudiante de segundo año de Ciencias Económicas.

Los días 18, 19 y 20 se sucedieron “actos relámpagos”, concentraciones, denuncias de testigos. Comenzó a funcionar la “olla popular” organizada por la CGT de los Argentinos y los estudiantes con el fin de suplir el cierre del comedor universitario. La unidad obrero-estudiantil continuaba creciendo. El lugar donde fuera baleado Bello estaba permanentemente orlado con flores.

Para el miércoles 21 se hizo un llamado “a todo el estudiantado y al pueblo de Rosario a una “Marcha de Silencio”, en homenaje a “los compañeros caídos”, organizada por el Comité de Lucha de Estudiantes de Rosario y la CGTA.

La concentración sería en Plaza 25 de Mayo y la manifestación culminaría frente al local de la CGTA, Córdoba 2060, donde hablaría Raimundo Ongaro y algunos estudiantes. Se reclamaba la solidaridad de todo el pueblo y el cierre de negocios.

Horas antes de la anunciada protesta, la zona céntrica parecía una fortaleza policial. Carros de asalto, patrulleros, autobombas, carros hidrantes, guardias de infantería o a caballo patrullaban permanentemente y se exhortaba a la desconcentración mediante megáfonos. A pesar del aparato intimidatorio, los estudiantes comenzaron a congregarse, algunos portando carteles como el de los secundarios con la leyenda “Comité de Lucha Estudiantes Secundarios Bello-Cabral Contra la Estructura de la Enseñanza”, y empezaron las sentadas en silencio.

Los jóvenes armaban barricadas con maderas de las obras en construcción, desde los edificios les arrojaban papeles. Las fogatas aumentaban minuto a minuto

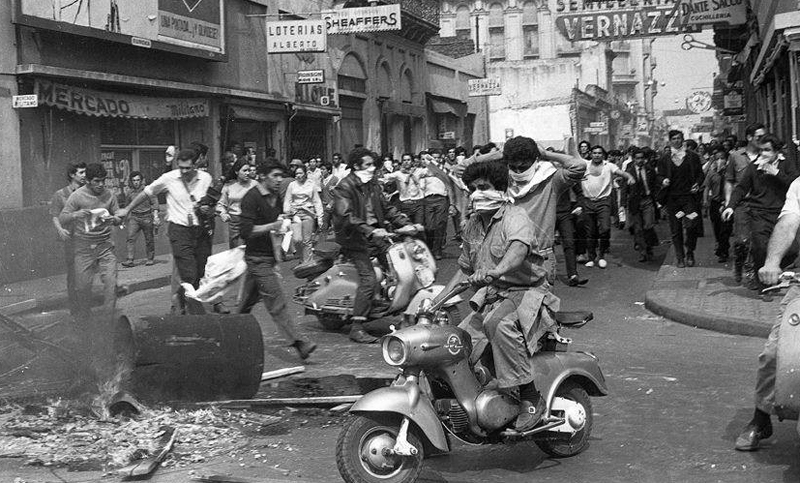

Minutos después comenzó la represión. Todo se desencadenó cuando la Infantería de Policía lanzó gases lacrimógenos para desconcentrar a los estudiantes, estos respondían con piedras, se dispersaban y volvían a reagruparse y en improvisadas columnas trataban de marchar. La policía repartía bastonazos y continuaba arrojando gases. Los jóvenes armaban barricadas con maderas de las obras en construcción, desde los edificios les arrojaban papeles y comenzaron a encender fogatas que aumentaban minuto a minuto.

A lo largo de varias horas los estudiantes y las fuerzas represivas se enfrentaron por las calles céntricas. Fue una verdadera batalla campal, los manifestantes en número entre 3000 y 4000 mil coparon el centro con la colaboración efectiva de los vecinos. La zona presentaba el aspecto de un campo de guerra con grandes fogatas y barricadas en muchísimas esquinas. La policía se había replegado hacia la jefatura.

La Batalla de Rosario -al decir de Beba Balve- estaba en pleno desarrollo.

Una columna de manifestantes decidió avanzar desde Córdoba y Corrientes hacia el oeste. En la intersección de calle Italia se producen nuevos incidentes. Un grupo de estudiantes arrancan la placa del rectorado, que no había condenado el asesinato de Bello. Después llegan hasta el frente de la radio LT8. Un pequeño grupo rompe a pedradas vidrios y ventanas e ingresa a la emisora para interferir la transmisión (en esos momentos se trasmitía el partido Estudiantes de la Plata y Nacional de Montevideo, por la Copa Libertadores). El objetivo no se cumplió del todo porque el operador de planta empalma la transmisión con la cabecera de Radio Belgrano.

Cuando llegan los escuadrones de Caballería, un grupo intentaba tomar el rectorado, otro salían de LT8 y un tercer grupo se estaba dispersando hacia calle Dorrego abandonando la idea de ocupar la Jefatura de Policía, un objetivo que se llegó a plantear cuando la policía huía. A pocos metros de LT8 cae abatido por un balazo en la espalda el adolescente Luís Norberto Blanco, un empleado metalúrgico y estudiante que intentaba huir corriendo de la represión policial. Los primeros auxilios se los presta el médico Aníbal Reinaldo, que también sufre los sablazos de la policía. A los pocos minutos fallecía el joven Blanco y eran heridos otros manifestantes.

El Poder Ejecutivo Nacional, pasada la media noche decretaba a “Rosario Zona de Emergencia”, bajo control del Ejército, y designaba al General Roberto A. Fonseca a cargo del Segundo Cuerpo de Ejército. Se ocupaba militarmente la ciudad y los Bandos Militares alertaba sobre las prohibiciones, las detenciones y los tribunales castrenses.

El número de detenidos ascendió a 89, la gendarmería patrullaba la ciudad y la bronca anti dictatorial aumentaba.

Un Plenario de 38 gremios reunidos en el local del Sindicato del Vidrio, donde participaron representantes de las dos centrales obreras, la de Paseo Colon y Azopardo, ratificaba la realización del paro para el viernes 23, y se conocía una declaración de 31 sacerdotes adhiriendo “a la actitud de los estudiantes y criticando crudamente la acción policial y los poderes concedidos al II Cuerpo de Ejército”.

La protesta continuó con el paro con un elevado ausentismo en Rosario y la zona de San Lorenzo, y fue realmente impactante la columna de más de 7000 personas que acompañó los restos de Blanco durante un trayecto de 87 cuadras que demandó cuatro horas desde su casa hasta el cementerio.

En los Talleres Ferroviarios de Pérez, 2000 obreros paralizaban sus tareas por la suspensión de los delegados Enrique Gigena y Roberto H. Forcatto, por haber sido los encargados de comunicar a sus compañeros lo resuelto por la “Comisión Coordinadora de la Unión Ferroviaria” de adherir al paro en repudio al asesinato de los estudiantes.

A los pocos días un plenario de 40 gremios confirmaba el paro del 30. El nuevo jefe de policía ordenó no interferir en las manifestaciones. Y llegaría el jueves 29, cuando 2000 personas asistieron a la colocación de dos placas en homenaje a los jóvenes asesinados, frente a la galería Melipal y al Comedor Universitario. En el día del Ejército se escucharon duros discursos del Gral. Fonseca y del Capellán del II Cuerpo, mientras comenzaban a llegar las primeras noticias del Cordobazo. El mes de mayo del 69 finalizaría en Rosario con un paro nacional dispuesto por la CGT para el 30.

¿Qué significaron los ‘azos’ del 69?

La Marcha del Hambre de Villa Ocampo (Sta Fe), las protestas de los estudiantes correntinos, el “I Rosariazo”, el Cordobazo y el “II Rosariazo”, el alzamiento en Cipolletti, los azos estallando por todo el país terminaron de derrotar el proyecto “sin límites” de Onganía.

Desde 1969, todo se aceleró y constituyó un punto de viraje en la evolución del país. Se vivió un proceso de cambios entre los trabajadores, estudiantes universitarios, partidos políticos, y en las principales tendencias que se expresaban dentro de la dictadura.

Expresaron la explosión de la bronca, acumulada en varios años de deterioro económico-social, opresión política y gremial, sumado a la proscripción del peronismo, perdida de conquistas históricas de los asalariados y deseos de cambios.

Esos alzamientos populares tuvieron como protagonistas fundamentalmente a la clase obrera y a los universitarios que fueron sin duda las fuerzas con que contó el movimiento anti dictatorial. Las grandes movilizaciones demostraron la capacidad de lucha, creatividad y solidaridad del pueblo.

CRONOLOGIA

13 de mayo: En Tucumán, los ex trabajadores del ingenio Amalia, ocupan el establecimiento y toman como rehén por unas horas al director-gerente, José Gabarain exigiendo el pago de haberes atrasados.

14 de mayo: En Córdoba, 3500 obreros de la industria automotriz abandonan las fábricas y se reúnen en el Córdoba Sport Club, para tratar la posición del gremio, ante la eliminación del “sábado ingles”. Hay duros enfrentamientos callejeros que arrojan un saldo de 11 heridos, 26 detenidos y la rotura de vidrieras.

15 de mayo: En Corrientes, tras el anuncio del aumento del 500% del vale del Comedor Universitario, los estudiantes repudian con una marcha la medida del rector Carlos Walker. La represión policial provoca la muerte del estudiante Juan José Cabral.

16 de mayo: En Rosario, se produce una reacción de repudio en la Facultad de Medicina, luego se suman otras facultades. El rector decide la suspensión de las actividades universitarias hasta el lunes 19. En la Capital Federal se anuncia que se despacharon refuerzos policiales a Corrientes, mientras la Gendarmería de Formosa se hallaba acuartelada.

17 de mayo: Se inicia la protesta en el Comedor Universitario de Rosario. Tras reprimir una manifestación, la policía asesina en la Galería Melipal al estudiante Adolfo Bello. La CGTA decreta el estado de alerta y cita a un plenario para el día 20.

18 de mayo: Distintos sectores sociales, gremiales y políticos rosarinos repudian el asesinato del estudiante.

20 de mayo: Los estudiantes rosarinos anuncian un paro nacional; en Córdoba se realiza una marcha del silencio; en Corrientes los docentes piden la destitución de las autoridades universitarias; en Mendoza se dispone un paro de actividades y marcha del silencio.

21 de mayo: Marcha del silencio en Rosario. Participan agrupaciones estudiantiles universitarias, secundarias y la CGTA. Los manifestantes, en número de 4.000, hacen retroceder a la policía. Cae asesinado el obrero y estudiante Luis Blanco, de 15 años. Los estudiantes, apoyados por la población protagonizan el Primer Rosariazo.

22 de mayo: Desde la madrugada, Rosario es declarada zona de emergencia bajo jurisdicción militar.

23 de mayo: En Rosario y su cordón industrial se concreta un paro con alto acatamiento. Más de 7.000 personas asisten al entierro del joven Blanco.

25 de mayo: En Rosario y localidades vecinas, numerosos sacerdotes se niegan a oficiar el tedeum tradicional

29 de mayo: Paro de 36 horas en Córdoba. Represión e insurrección urbana: Cordobazo.

30 de mayo: Paro nacional dispuesto por la CGT.

Destacada

16 de junio de 1955: Esa maldita costumbre de matar, por Leónidas Ceruti

El mes de junio de 1955, no fue un mes cualquiera durante el segundo gobierno del Gral. Juan Domingo Perón. El día 11, la Iglesia Católica realizó la procesión de Corpus Christi, que excedió lo religioso y se produjo una movilización opositora que reunió 250.000 manifestantes, desplazándose desde la zona de la Catedral a la zona del Congreso Nacional.

Las crónicas reseñan que los activistas dañaron placas conmemorativas a la figura de Eva Perón e izaron la bandera del Vaticano en lugar de la bandera argentina en el mástil del Congreso. El conflicto se agudizó cuando se conoció que durante la procesión se había quemado una bandera argentina y al publicarse en los diarios la fotografía de Perón y Borlenghi mirando los restos de la misma.

El 16 el gobierno había organizado un acto de desagravio a la bandera nacional. El ministro de Aeronáutica, Brigadier Mayor Juan Ignacio de San Martín, dispuso que la aviación testimonie su adhesión al presidente de la República, desagraviando a la vez la memoria del general José de San Martín. Para esto decidió que una formación de aviones sobrevuele la Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos del Libertador. El anuncio del desfile reunió en Plaza de Mayo a un numeroso público. Se trataba de un acto cívico-militar en solidaridad con el gobierno frente a los embates de la oposición.

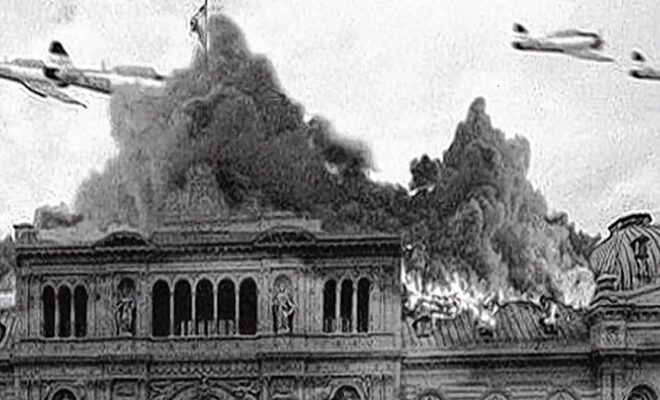

Pero durante esa jornada, al mediodía se produciría el bombardeo, conocido como la Masacre de Plaza de Mayo. Ese día un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno del presidente Perón, intentó asesinarlo y llevar adelante un golpe de estado y, si bien fracasaron en su propósito, durante el mismo varios escuadrones de aviones pertenecientes a la Aviación Naval, bombardearon y ametrallaron la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, el edificio de la Confederación General del Trabajo y el edificio que en aquella época servía como residencia presidencial.Causaron la muerte de 700 personas y más de 2000 heridos.

Los relatos de la época comentan que:

“A las 12.40, la escuadra de treinta y cuatro aviones de la Marina de Guerra argentina que había estado sobrevolando la ciudad desde hacía bastante tiempo (22 North American AT-6, 5 Beechcraft AT-11, 3 hidroaviones de patrulla y rescate Catalina), iniciaron sus bombardeos y ametrallamientos al área de la Plaza de Mayo.”

“El capitán de fragata Néstor Noriega, de 39 años de edad, esperaba que el cielo se despejara, la escuadrilla formaba escalonada hacia arriba. A las 12,40 Noriega al mando de su Beechcraft descarga una bomba de 100 kilos que cae sobre la sede presidencial; a continuación los North American al mando del capitán de corbeta Santiago Sabarots descargan bombas de 50 kilos cada uno. La sorpresa del ataque hizo que el mismo cayera sobre la población, que realizaba sus actividades normales debido a que era un día hábil.”

“Entre las primeras víctimas se contaron los ocupantes de los vehículos de transporte público de pasajeros. Un trolebús repleto recibió una bomba de lleno, muriendo todos sus ocupantes.”

“La Plaza de Mayo era un incendio, quienes salían de las bocas del subte se encontraron con la nube de pólvora, los aviones rasantes sobre el casco porteño, la gritería, la desesperación, la gente intentando esconderse como podía, heridos, muertos, mutilados. Los aviones lanzaron sus bolas de fuego y muerte contra los trabajadores que se desplazaban hacia sus tareas, o bien transeúntes distraídos que recorrían ese lugar histórico, mientras se escondían como podían ante la sorpresiva y violenta lluvia de bombas y metrallas”.

Esa mañana fue el bautismo de fuego de los aviones de la aeronáutica contra el pueblo. Los aviadores arrojaron nueve toneladas y media de explosivos, según algunas fuentes, otras, catorce toneladas sobre la población civil inerme.

Perón se había retirado al Ministerio de Guerra ubicado a 200 metros de la Casa Rosada por lo cual no estaba en ella al comenzar los ataques aéreos y el intento de asalto por fuerzas de tierra.

Después de la primera hora de bombardeo los gremios empezaron a convocar a los obreros para organizar una Marcha de Resistencia a la Plaza de Mayo en defensa de Perón. Una bomba cayó sobre la convocatoria a las 13.30 y mató a Armando Fernández, de la Asociación de Trabajadores Jaboneros, Perfumistas y Afines.

Mientras se acentuaban los tiroteos en el centro porteño, se ordenó a la Base Militar de la Fuerza Aérea en Morón el despegue de interceptores a reacción. Los pilotos se encontraban entonces en acaloradas discusiones sobre si debían adherirse o no al movimiento de los sublevados. Rápidamente se hizo al aire una escuadrilla de cuatro Gloster Meteor leales al gobierno. Si bien no pudieron llegar a tiempo para impedir el bombardeo, lograron interceptar una escuadrilla naval rebelde que se retiraba de la zona. El combate se produjo a baja altura sobre el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y el Río de la Plata.

La Base Aérea de Morón caería entonces por poco tiempo en manos rebeldes, con lo que estos pudieron hacerse con 4 Meteors. Los hicieron despegar para continuar ametrallando la zona de Plaza de Mayo en apoyo a los rebeldes emplazados en la zona del Ministerio de Marina, extendiendo sus acciones hasta las 17.20. Al no contar con bombas uno de estos aviadores empleó su tanque de combustible como si fuese una bomba de napalm, que cayó sobre los automóviles que se encontraban en el estacionamiento de la Casa de Gobierno.

Ante el fracaso del combate en tierra y luego de ser derribados dos aviones por las baterías antiaéreas montadas en la zona, los aviadores rebeldes recibieron la orden de escapar al territorio uruguayo, pidiendo asilo. De los treinta aviones que huían, algunos aparatos no llegaron a aterrizar en el territorio uruguayo por el excesivo consumo de combustible invertido en los ametrallamientos, por lo que sus pilotos debieron descender forzosamente al Río de la Plata o en campos de la zona de Carmelo.

El pueblo salió a la calle enardecido, solicitando armas al presidente. En un mensaje radial emitido por el General Perón afirmó que “la situación está totalmente dominada. El Ministerio de Marina, donde estaba el comando revolucionario, se ha entregado y está ocupado, y los culpables, detenidos”, e instó a la población: “nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión”.

Se había perpetrado uno de los hechos más cobardes y criminales de militares y civiles de la historia de nuestro país.

Destacada

Matías Cerezo: “La construcción del Conti fue una epopeya. No puedo hablar en pasado, para eso falta”

Matías Cerezo, politógo y trabajador del Centro Cultural Haroldo Conti, pasó por La Columna Vertebral para explicar la situación de los sitios de la Memoria. Junto a él recorremos la memoria del escritor que le dió nombre al emblemático organismo y la historia del Centro Cultural fundado por Eduardo Jozami y Eduardo Luis Duhalde en el año 2004 dentro del Espacio de la Memoria de la ex ESMA. En medio de la polémica por su supresión o cambio de nombre decidida por el Ministerio de Justicia de la Nación en la era Milei. “Una medida negacionista y apologética”, define Cerezo. No sólo pretenden acabar con nuestra memoria histórica sino que hacen una apología de la dictadura, menospreciando la labor de la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de Derechos Humanos. Un diálogo abierto sobre esa ‘epopeya’ que significó la construcción del mayor Centro Cultural de la memoria del país, en donde se logró armar una utopía sobre un edificio destruído que se transformó en un faro de cultura, por el que pasaron decenas de músicos, actores, muestras de arte y una librería. Una experiencia inédita en el mundo que puso sobre el tapete la discusión sobre cómo sembrar vida en un espacio de muerte. ¿Era lícito llenar de arte y colores un espacio destinado al horror durante la dictadura militar? Sí, lo fue. Y la experiencia marcó un camino. Escuchá la charla entre Matías Cerezo y Nora Anchart, dos protagonistas que participaron de esa construcción. Hoy el edificio permanece cerrado y cercado por fuerzas de seguridad. La mayoría de sus trabajadores fueron despedidos. “Me cuesta hablar en pasado del Conti. Yo creo que para eso falta”, sostiene Matías e invita a participar en la defensa de los distintos centros de memoria que están peleando por su permanencia, como el ex Centro Clandestino de Virrey Cevallos que está siendo desguazado.

Entrevistas

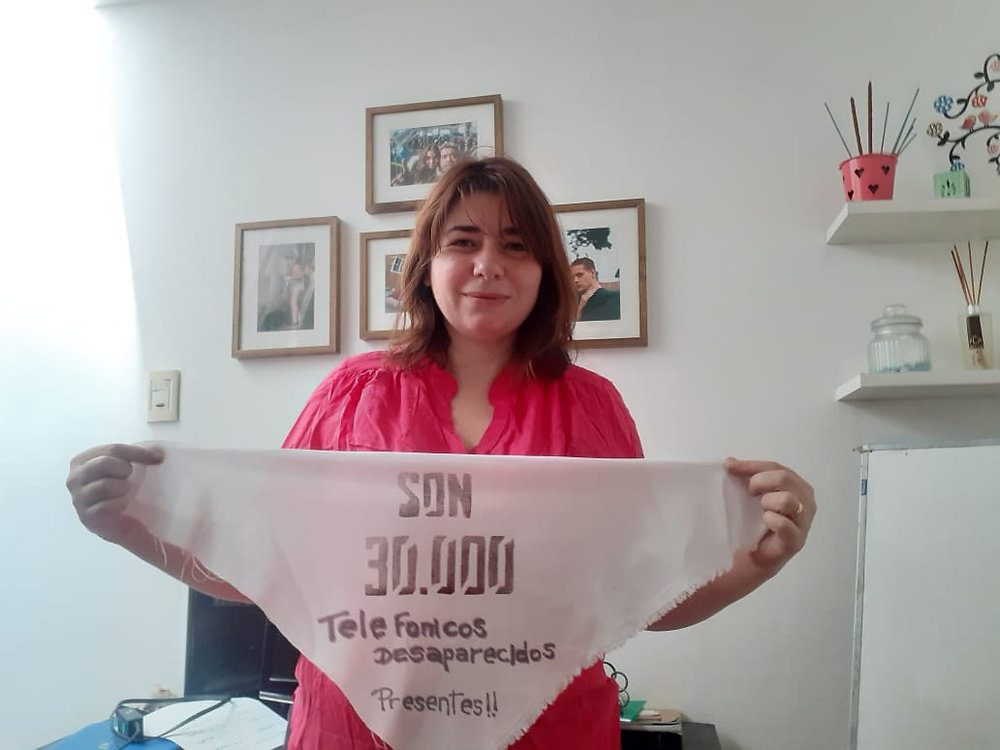

“Me tengo que entregar, la tienen a mi mamá”. FOETRA y la reconstrucción de la memoria

El jueves 28 de noviembre se colocó una baldosa en la sede central del sindicato FOETRA en homenaje a los 46 trabajadores telefónicos desaparecidos durante la última dictadura militar. Fue la culminación de una larga tarea de reconstrucción de la memoria en la que el gremio está trabajando desde hace años. Un trabajo minucioso en el que se revisaron legajos y archivos y buscaron qué había ocurrido con más de cuarenta trabajadores que de un día para otro dejaron de asistir a sus empleos. Permanecieron como ‘ausentes sin aviso’. Florencia Chiappetta, Secretaria de DDHH de FOETRA, nos cuenta cómo hicieron el relevamiento de decenas de compañeros desaparecidos -siguiendo pistas, datos, archivos, testimonios- y los detalles del conmovedor acto que se hizo la semana pasada con la presencia de Taty Almeida.

LCV: ¿Cómo vivieron el acto de homenaje a sus compañeros desaparecidos?

—El homenaje que realizamos el día jueves a nuestros compañeros detenidos, desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado era una deuda pendiente, era una obligación histórica hacia ellos y hacia las futuras generaciones de trabajadores telefónicos. Realmente, como decías recién, acompañados por muchos compañeros telefónicos, compañeros familiares de nuestros compañeros detenidos desaparecidos, el movimiento de Derechos Humanos, los organismos. Para nosotros fue un privilegio además contar también con Tati y con Vera en la mesa, y poder contar con las Madres, representación de Abuelas de los 12 de la Santa Cruz, de los distintos organismos, como recién te decía, y muchísimas gracias, estuviste vos, estuvo la muestra de las pancartas, que fue organizada también por tu persona y que para nosotros fue muy importante poder exponerla. Había pancartas que habían realizado familiares de compañeros telefónicos como Castello, y de un montón de compañeros y compañeras muy queridos por todos nosotros.

LCV: Muchos trabajadores desaparecidos figuraban como ausentes sin aviso, o figuraban como abandono de trabajo, de tareas, o como un día no vino más, renunció y se fue. La ímproba tarea que ha hecho FOETRA era buscar en cada uno de esos testimonios que oficialmente eran dados de baja por ausencia sin aviso, a ver si había o no una historia militante, o había un desaparecido, o había un asesinado. Contanos cómo fue esa reconstrucción.

—Esto se dio en un marco colectivo, la construcción de la memoria es colectiva. En el año 1987 la primera comisión de Derechos Humanos de FOETRA realiza la colocación de la placa con los primeros 20 nombres de los compañeros telefónicos detenidos y desaparecidos. Nuestro sindicato fue uno de los primeros que toma la definición de constituir la Secretaría de Derechos Humanos como un eje principal dentro de la conducción y con el compromiso de todos los compañeros y compañeras. Porque estas cosas, digo, en lo que es en el marco estatutario de las entidades sindicales, se votan en la asamblea general de afiliados y se aprobó por unanimidad de todos los compañeros y compañeras. Cuando nos tocó la gran responsabilidad y con este legado de comenzar a trabajar al frente de la secretaría, comenzamos a tratar de buscar los testimonios, porque sabíamos que eran muchos más los compañeros telefónicos. El gremio telefónico tiene una historia muy grande de lucha, estuvo en la CGT de los argentinos, tiene un montón de compañeros que estaban en la JTP, que era la lista blanca de telefónicos, que sabía que había muchos compañeros que todavía no se habían podido ubicar, pero que habían participado de esa lista. Así nosotros empezamos a buscar a esos compañeros, esos datos de esos compañeros, empezamos a participar en la mesa de juicio y castigo, que en ese momento estaba organizada por Hijos y los gremios que estábamos participando éramos los Gráficos, UTE, Metrodelegados y nosotros. Comenzamos a ir a los juicios, empezamos a buscar dentro de los testimonios de algún familiar o algún conocido, algún compañero de la cuenta de algún trabajador telefónico, por ejemplo. Una vez que esto se empezó a motorizar dentro del sindicato, compañeros empezaron a venir a los juicios; los mismos compañeros empezaron a acercarse y a contar información, a darnos ciertos datos, donde por ejemplo, una compañera nos cuenta que en la zona norte, uno de los compañeros había dicho que tenían a su mamá y que se tenía que presentar y nunca más supieron de él.

LCV: ¿Quiénes tenían a su mamá y dónde fue ese compañero?

—El compañero pasa por la oficina y le dice a alguno de los compañeros que estaban ahí me voy porque tienen a mi mamá y me piden que me entregue.

LCV: ¿Quién se supone que tenía a la mamá?

—Más de eso no cuenta.

LCV: Pero nosotros podemos suponer la historia: lo tenían, las fuerzas militares.

—Nosotros al poder ir viendo los juicios y los testimonios ubicamos la historia de un compañero que había sido secuestrado y que había estado en un centro clandestino con testimonios, con la madre. A partir de eso era el compañero Santi. Nosotros ese nombre lo resguardamos y años después, tres o cuatro años después, pudimos verificarlo porque con la cuestión de poder buscar los legajos, buscamos el legajo del compañero, y el compañero era telefónico. Ahí pudimos cerrar un poco la historia y poder ubicar al compañero, su oficina, sus lugares de militancia. Todo ese trabajo lo fuimos haciendo siempre muy a pulmón, buscando un dato. Por ejemplo, al colorado Siquier, que era un compañero también de zona norte, de la columna norte, lo pudimos empezar a buscar a partir de un recorte en una revista de militancia, donde unos compañeros contaban que en una reunión del Nacional Buenos Aires había un compañero telefónico que le decían el inglés, ese era uno de los apodos que él tenía, y que ese compañero estaba desaparecido. A partir de eso también empezamos a buscar los datos hasta que lo pudimos recuperar y también reparar su legajo.

LCV: ¿Hasta el momento cuántos desaparecidos y asesinados tiene FOETRA?

—Hasta el momento nosotros pudimos ya ubicar y confirmar a 46 compañeros. 44 compañeros son trabajadores directos de la empresa de teléfonos, 2 compañeros de la obra social nuestra que también dependía de Entel.

LCV: Explícale a la gente qué significa reconstruir un legajo y entregar un legajo a la familia. ¿Qué significa, qué implica en términos jurídicos y en términos reparatorios?

—Sobre el tema de la reparación de los legajos, las primeras reparaciones se habían hecho para fines del 2015. Ya se había votado, habíamos perdido el gobierno y no estaban reparados todavía los legajos. Los legajos llevan una reparación física, que es tomar el legajo original y según si el motivo fue de desaparición forzada o asesinato, hacer las reparaciones en todas las partes del legajo donde decía que habían abandonado el puesto de trabajo, que no se habían presentado o que habían sido despedidos, era reparar eso y poner la verdadera causa de la desvinculación laboral, que era desaparición forzada o asesinato por el terrorismo de Estado. Luego de eso se hacía una copia del legajo, y ese legajo en un acto público, que eso también tiene una gran importancia, que sea un acto público de reparación y no solamente una cuestión administrativa, se le da la copia de ese legajo reparado a la familia. Para la familia, hemos tenido historias muy profundas, de mucha emoción, porque hijos e hijas encontraron la letra de su papá o de su mamá en el legajo. Por ejemplo, para los ingresos, Entel te tomaba una prueba de mecanografía donde la persona mecanografiaba algo que pensaba, no era un dictado. Muchos se encontraron con ideas de sus papás, de sus mamás, pensamientos que estaban escritos ahí y era muy, muy fuerte. Inclusive hay compañeros que no sabían, por ejemplo, que su mamá había tenido un hijo anterior y que ese hijo había muerto al poco tiempo de nacer. Y eso figuraba en el legajo.

LCV: Uno cree que un legajo es nada más que cuál es tu función, qué es lo que haces ahí adentro y demás. Tuve oportunidad de ver algunos de los legajos de la asociación de personal aeronáutico y me impresionaba muchísimo porque son historias de vida, concretamente son historias de vida, enfermedades, momentos críticos, licencias por bodas, digo, es la vida registrada en el marco institucional del laburo. Es muy fuerte.

—Lugares donde vivieron, vínculos familiares, hay muchísima, muchísima información en los legajos, no es solamente bueno, tenías este puesto de trabajo, entró en tal fecha y se fue en tal otra fecha. Están nuestras vidas como trabajadores y toda la información que nosotros volcamos ahí están los legajos. Y realmente es muy, muy fuerte y muy, muy importante para las familias poder tener ese legajo y ese legajo reparado.

LCV: Los legajos tienen ese subtexto, esa historia viva de un individuo. Además de dar la cana al hecho de que mintieron acerca de que no abandonó ningún trabajo.

—Exactamente. Además, también muchas familias, muchos hijos, muchas hijas encontraban las notas de los exámenes, se sorprendían, miraban, decían mirá las notas que siempre se sacaba. Todas esas cosas están ahí y no las pueden borrar.

LCV: ¿Qué significa pertenecer a este recorrido de lugares de memoria y que esté Taty Almeida vinculada con el tema?

—Con el tema justamente de la memoria, nosotros trabajamos muy fuerte el tema de que los compañeros más jóvenes conozcan nuestra historia, conozcan la historia de nuestros compañeros, por qué lucharon, el tema de que los compañeros eran activistas, eran delegados como ellos, trabajaban en las mismas oficinas. También señalizamos las distintas oficinas, y no es una placa de bronce, es la foto del compañero, la historia del compañero, si hubo un juicio, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, si el caso fue juzgado. Todo eso está en cada una de las oficinas donde trabajó un compañero o una compañera nuestra. Además en ese homenaje siempre participa alguien de la familia, participa algún compañero que lo conoció para dar un poco de testimonio también de esto que decíamos.

LCV: ¿Y cómo lo vinculan con la lectura de este momento que nadie de nosotros pudo imaginar siquiera?

—Lo que vamos trabajando con los compañeros son distintos ejes. Uno de los ejes es el tema justamente de lo que sucede ahora y en este tipo de gobiernos neoliberales, con el tema de la cultura del miedo, con los discursos de odio, con el individualismo. Primero trabajamos desde la cuestión más humana, de cómo nuestros compañeros se conmovían ante el sufrimiento del otro, peleaban en la defensa de los derechos laborales y luchaban por una patria más justa para todos y todas, y más inclusiva. Discutimos y charlamos mucho a través de talleres y recorridos que vamos haciendo, hay casi 600 compañeros telefónicos que recorrieron ya la ex ESMA. Cuando nosotros terminamos los recorridos, hacemos talleres de debate y ahí discutimos justamente por qué fue la dictadura cívico militar, en la discusión de los modelos de país y la discusión de como el movimiento obrero en las distintas etapas también fue parte activa y principal de la resistencia y de plantear, como por ejemplo con Huerta Grande, con los puntos de Ubaldini, digamos, en distintas etapas históricas el movimiento obrero supo encontrar programas profundos para el país, para que sean puntos de unidad para salir adelante y pelear. Nosotros vamos trabajando desde la Secretaría de esta manera, en las distintas oficinas, a veces presencialmente, con encuentros en el gremio, con encuentros en los sitios de Memoria. Me preguntabas el tema de los Lugares con Memoria, para nosotros es un honor ser parte de los circuitos de Lugares con Memoria, porque todo el archivo nuestro también va a ser público a partir de esto, lo van a poder utilizar docentes y alumnos. Además cualquier persona que quiera conocer la historia de nuestros compañeros, las actividades que nosotros realizamos en el eje de que justamente toda esta memoria y toda esta lucha pase a las nuevas generaciones, va a poder acceder y va a ser de conocimiento de todos y todas. Nosotros siempre pensamos esta cuestión, las investigaciones que hacemos, todo lo que averiguamos, no nos puede quedar en un archivo guardado en el sindicato.

LCV: Muchísimas gracias.

Maia Volcovinsky: “Desde el guardapolvo hasta la CGT: la historia de una militante argentina”

Del aula a la energía cooperativa: la historia de Ecotec y su apuesta por la soberanía energética