Destacada

“La Argentina ha cometido el error de enamorarse de los instrumentos y no de los objetivos”

El economista Leandro Mora Alfonsín pasó por el piso de La Columna Vertebral para analizar la actualidad macroeconómica de Argentina, la volatilidad del dólar y las medidas a tomar a corto y mediano plazo para estabilizar la situación.

LCV: ¿Qué hay para toda esa gente en este panorama? Los que quedaron afuera de que el salario no es ganancia y entonces no van a pagar más.

—Lo que se desprende de esta medida no está en contemplación. Esta medida es particularmente… Ya Ganancias lo pagaba menos del 10% de los trabajadores totales. Ahora lo van a pagar menos porque sube el mínimo imponible a 1 millón y medio de pesos. En este sentido, hubo otras medidas en las últimas semanas más destinadas a monotributistas, como los créditos que se estuvieron dando, más el bono que es para todos los trabajadores, escaso, digamos. A priori algunos te dicen que es mucho, otros te dicen que es poco. Pero tenés el bono ahí puntualmente como una medida un poco más transversal. Las medidas que se tomaron respecto de las jubilaciones mínimas, más el crédito para jubilados que estaban con dos mínimas o tres mínimas. Es tratar de empujar un poco el consumo, lo cual es un arma de doble filo en una economía inflacionaria, porque ya tenemos una inflación que más o menos ronda el 150% anual. Y si bien es cierto que vos necesitás estimular el consumo para que no se te caiga la economía, también es verdad que tenés que ver dónde lo estimulas. Porque, por ejemplo, pensemos en ganancias. Vos hoy le estás dando más dinero de bolsillo al segmento que más ingresos tiene en la economía, que más gana.

Primero, esto es una medida para el segmento de trabajadores que más percibe, que muy probablemente tiene una propensión a consumir mucho menor que la persona que está en la base. Con lo cual, ¿cuál es el riesgo? Y lo dijo Massa recién. Les pidió por favor que no compren dólares. Les habló con el corazón, hay que ver si responden o no con el bolsillo, pero les pidió, es profeso, con esta guita de bolsillo que tenés, no vayas a comprar dólares. Spoiler alert, muy probablemente, esto incremente más ahorro que ojalá sea en peso o que ojalá sea comprando un bien durable u ojalá que sea algo moviéndole economía. Pero digamos, después está el otro tema que es el que vos estás trayendo, que es la distribución del ingreso en Argentina. Diecisiete años de inflación entre moderada y alta, que es lo que nosotros venimos teniendo y sosteniendo, y este capítulo nuevo, que es un régimen de alta inflación, rompió la lógica de los precios relativos y en eso tenés ciertas cuestiones muy extrañas, digamos, respecto de la distribución del ingreso. Por ejemplo, te lo digo en perlitas.

Un hogar que recibe hasta 248.000 pesos es pobre. O sea, con menos de 248.000 pesos en un hogar, y cuando digo hogar estoy hablando de dos adultos de 35 años y dos niños, uno de 8 y uno de 6. Ahí estamos hablando de un hogar que está bajo la línea de pobreza. Si cruzás esos datos con distribución del ingreso, datos de marzo de este año, hoy te están entrando ahí el 60% de los hogares en la Argentina. Y para estar entre el 10%, en el 10% de los hogares que más ingreso perciben, no los más ricos, sino los que más ingresos perciben, necesitas tener a partir de 502.000 pesos. Es decir, con menos de 1000 dólares, vos estás en el 10% de la población que más percibe. Ahí estamos nosotros, que podemos ganar 501.000 pesos, y Grobocopatel. Ahí en ese 10% tenés todo. Por eso a mí me parece una estupidez gigante el concepto de economía barrani y esto de “¿qué crisis? si los restaurantes están llenos”. Eso es un fenómeno de la propia distribución del ingreso. Porque, ¿qué ocurre? El tipo que gana $600.000, $650.000, $700 000 pesos, que le quedan lejos los bienes durables, no pueden ahorrar para un departamento, ya no puede ahorrar para el auto, le queda lejos la computadora, ¿qué hace? La gasta. Vos tenés unas dos millones y medio de personas que les quema la guita en la mano y van al cine, van al teatro, movilizan por ese lado, pero no necesariamente es un síntoma de bienestar económico en ese segmento.

LCV: Sobre el bono de los $30.000, coincido con vos en que toda esa puesta en escena y demás es para un sector muy chiquito y todos los demás la están mirando por TV.

—Es un gesto para la CGT, que no me parece mal en términos de gesto político. Lo cierto es que hoy tenemos una sociedad donde se ha paupérizado la relación laboral, la informalidad ya llega casi al 50% y a diferencia de otras crisis, vos pensá esto: nosotros en el 2001 asistimos a una crisis de empleo. El desempleo llegó casi al 27%, y no hay nada más desesperante que el desempleo, porque el desempleo es la ausencia de cualquier tipo de ingreso. La diferencia con esta crisis más inflacionaria que hemos tenido, y que esta crisis nace en marzo de 2018, podemos decir, la Argentina no crece desde 2011, pero esta crisis en sí, macro, con sus distintos episodios, nace en el 2018, y esto lo hemos hablado en este programa, en el minuto a minuto de aquel momento. La crisis hoy, vos tenés la menor desocupación casi de la historia de la Argentina, tenemos seis puntos de desocupación, casi pleno empleo, podés estar hablando.

LCV: Pero no formal.

—Todo el mundo labura de algo. Entonces, cuando a cualquier candidato, cualquier político entrenado para pararse delante de un micrófono y decir, para que haya más trabajo…, uno te puede escuchar y decir, “más trabajo, no, necesito mejor trabajo, no más, porque ya estoy laburando y no me alcanza, tengo tres laburos y no llego a juntar 250 lucas, 300 lucas.”

LCV: Y para el pibe que la frase justicia social es un significante vacío, porque no está dentro de ningún sistema Y que además cuando le dicen ojo, no votes a Milei porque se te acaba la justicia social, la pregunta es ¿cuál? Para mí, un ejemplo de la justicia social que no se llevaba a cabo siempre ha sido el IVA en los alimentos, fundamentalmente. O sea, la señora de Recoleta y la persona que vive a 25 cuadras de Recoleta, que son en la Villa 31, todas pagan por el mismo litro de leche, el mismo 21%. ¿Cómo se explica ese impuesto? Y contame si en otros países del mundo existe ese impuesto.

—Voy por lo más macro. ¿Cómo debería ser en un país que busca desarrollar y que busca distribuir mejor la riqueza que genera como país una estructura impositiva? Tienen que ser una estructura impositiva más rica en, y ahora me meto en esa definición, en impuestos directos directos y progresivos. Directos es que recaen sobre una entidad, ya sea persona o empresa. Y progresivos, que es aquel que más percibe, más paga. El ejemplo de impuesto regresivo es el IVA. El IVA es indirecto porque recae sobre las transacciones. No pagás el IVA vos, sino que viene en el precio del chicle, en el precio del litro de leche. Y es regresivo porque, lo que vos decías, una persona que vive en un barrio popular y la persona que vive en Recoleta, los dos pagan lo mismo.

En Argentina los impuestos no son ni altos ni bajos. Los impuestos de Argentina son un quilombo, que es muy distinto. Vos hoy tenés una estructura impositiva de unos 162 impuestos, te dicen los que llevan las cuentas de esto, pero que recaudar en sí mismo son menos de ocho. Son entre 8 y 12 impuestos los que hacen la recaudación. Vos tenés un montón de impuestos chiquititos, municipales, tasas y demás, que sobre todo a la actividad productiva, al que decide ponerse una empresa, le joden bastante. Y cuando hablo de empresa no estoy hablando de una mega empresaria. El empresario para mí, y lo digo desde donde hablo yo, yo soy economista peronista. Un empresario es un abrazador de cuiles. Es un tipo que se levanta en la mañana, abraza cuiles y permite que esos cuiles que él tiene abrazado abajo de un techo puedan mandar los pibes al colegio, puedan ir al supermercado, puedan irse de vacaciones, puedan tener progreso y justicia social en el mejor de los casos. Estamos hablando de un empresario, tipo un taller, 10 personas, 15, 30. A lo mejor es una empresa que le va un poquito mejor, hace bomba de vacío y tiene 30 personas. Pero el tipo no es millonario, el tipo sí, tiene una casita linda y demás porque tiene su clientela.

La estructura de los impuestos realmente es un quilombo. El peor impuesto es el de ingresos brutos, por ejemplo. Ingresos brutos, que es un impuesto eminentemente provincial, recae sobre lo que vos producís. Es decir, más producís, más pagás. No más ganás, sino, recae sobre la producción. Y si vos tenés actividades en más de una provincia, vos pagás ese impuesto dos o tres veces depende de la cantidad de provincias en las que vos tenés tu actividad y tu registro fiscal.

LCV: Eso encarece el producto.

—Sí, pero no necesariamente, y esto es un debate muy interesante, no necesariamente todo el impuesto va a precio. Vamos a poner cualquier ejemplo, la lapicera que tenés en la mano, supongamos que sale 100 pesos, ¿Qué contiene? Contiene el plástico, la tinta, la goma, la fibra, y contiene las horas de trabajo que se pusieron ahí, la ganancia del que produjo y los impuestos. Si yo le saco los impuestos, o sea, en la ecuación de cómo le pones el precio a las cosas, una vez que vos pagaste todos los insumos, pagaste los sueldos y te quedaste con tu ganancia, los impuestos recaen sobre lo que vos dejás de ganar. Por ende, cuando vos bajás algunos impuestos, el primer efecto no es que bajen los precios, el primer efecto es que aumente la tasa de ganancia. Entonces, cuando vos, por ejemplo, vamos al IVA, si vos agarrás y decís, quiero bajarles el IVA a todos los alimentos, los precios podrían llegar a bajar, pero menos que lo que baja el impuesto, porque normalmente lo que va a pasar es que alguien capte una ganancia que no se había recuperado antes. No va a ser direccional. Si yo saco el 21%, no reduzco el 21%.

LCV: ¿Cuántos de esos momentos buenos que creímos que eran buenos fueron espejismos en donde rápidamente se desactivaron? Ninguno quedó preñada a la democracia para seguir pariendo a procesos efectivos. ¿Y cuál es la manera de salir?

— ¿Cuándo se jodió la Argentina? Para mí tiene fecha y es en el Rodrigazo, el Rodrigazo en adelante. Lo que yo siempre suelo decir es que las crisis van mutando, pero lo cierto es que se van acentuando. Y del Rodrigazo a la crisis de la dictadura con la tablita, de ahí a la crisis previa de Malvinas, de ahí a la hiperinflación, de la hiperinflación al tequila, del tequila del 2001, del 2001 al 2009, del 2009 al 2012, del 2012 a la recesión del 14, de ahí al 16, de ahí a la crisis del 18. De ahí a hoy, cada una de esas crisis, lo que fue dejando así fue un piso de pobreza más alto. Nunca volvimos a nivel de pobreza previo que teníamos en ese momento y ha dejado niveles de condiciones de vida más pauperizados. Ahora bien, vos me preguntás si en el medio de lo que había hubo espejismos. Yo no creo que hayan sido espejismos. Yo lo que creo es que la Argentina ha cometido, la política económica argentina, del signo político que quiera a esta altura, ha cometido el error de enamorarse de los instrumentos y no de los objetivos. El mejor ejemplo es la convertibilidad. La convertibilidad era muy necesaria en 1991.

Cuando vos venís de una hiperinflación, cualquier cosa que te baje la inflación, que puede ser política monetaria, política fiscal o macumba, no me importa, lo que tiene que bajar es la inflación, fue exitoso, sobre todo con la angustia que se vive un proceso hiperinflacionario como el que pudo ser del 89-90. Ahora bien, la convertibilidad como herramienta, que te limitaba el margen de acción, y por qué me voy a hacer un pequeño doble clic si me permitís a acá Nora, porque se emparenta con la idea de dolarización, y por eso quiero hacer un pequeño doble clic, lo que hacía la convertibilidad era limitar tu margen de acción para hacer política económica. Vos, por ley, un peso era un dólar, con lo cual por ley no podías hacer política monetaria si no entraban dólares. Por ley no podías hacer política cambiaria, si Brasil devaluaba, vos no podías devaluar. Eso que pudo ser exitoso al principio, cuando privatizaste empresas, cuando tuviste cómo financiarlo, después del 95 tuviste el tequila y pudiste capearlo, o sea, fue exitosa la salida de Cavallo en el 96 de eso, a partir de la recesión que se inicia en el 98 y la devaluación brasilera de 1999, Argentina ya tenía la suerte sellada si se mantenía en la convertibilidad. Ahora, era más importante el instrumento que la Argentina. De la Rua era conmigo un peso, un dólar. Pasaba a ser el instrumento que fue exitoso. De la misma manera, te lo pongo anclado en la lógica del peronismo. En el 2003 era muy necesario subsidiar tarifas porque veníamos de la peor crisis de nuestra historia y tenías que subsidiar el bondi para que la gente vaya a trabajar, para que le den las monedas para ir a trabajar. Ya en el 2007 vos podías cambiar los subsidios, tanto de transporte como energéticos, porque la realidad del país era otro. Pero nadie quiere dar malas noticias en Argentina. Todas las noticias son piantavotos cuando vos te parás a decir algo malo. Y lo cierto es que cuando vos no querés decir algo malo, pasa como en el cuento de García Márquez. Algo malo va a pasar en este pueblo, algo malo termina pasando. La gente se fue del pueblo porque se corrió el rumor de que algo malo iba a pasar.

Entonces si nosotros no queremos ni tocar las tarifas cuando se puede, si nosotros no queremos salir de la convertibilidad cuando cualquiera te lo aconseja y pasás a un proceso de endeudamiento que te dejó donde te dejó, si nosotros queremos mantener un tipo de cambio completamente ficticio, tomando como hizo Macri, 188.000 millones de dólares de deuda en 22 meses, el proceso de endeudamiento más grande de la historia del capitalismo. O si nosotros, que no estamos dispuestos a decir bueno, tenemos que estabilizar la economía y estabilizar es duro, y eso es un poco lo que se viene hacia adelante. Para no dolarizar, para no levantar el cepo en el día uno con dólares que no existen, para no dejarse llevar por esos cantos de sirenas que son completamente falaces, pero argumentativamente muy persuasivos para mucha gente que está en una situación en donde no encuentra respuesta, hay que conducir. Y para conducir hay que hablar con la verdad.

Lo cierto es que Argentina hoy necesita estabilizar su macroeconomía. Porque yo puedo bajar el impuesto que quiera, yo puedo dar el crédito a la industria que quiera, yo puedo hacer la micro más eficiente del mundo, pero si la macro no funciona, la micro no alcanza. ¿Cómo se ordena la economía? Voy a tratar de explicar cómo es una estabilización muy rapidito, en menos de tres minutos, con lo cual pueden llover puteadas por poca precisión. Imagínate que en la economía vos tenés cinco macro precios. O sea, cinco precios que son más importantes que otros. Que son el dólar, las tarifas, la tasa de interés, el IPC, o sea, la inflación, y los salarios. Esos cinco macro precios en Argentina se han movido en los últimos 15 años de manera completamente dislocada. Las tarifas planchadas en un momento subían y después se volvían a planchar. El dólar planchado, sube, planchado, sube, la inflación siempre para arriba, los salarios un poquitito abajo, algunos años arriba, otros abajo, pero lo cierto es que hace cuatro años que están abajo de lo que es la inflación. Y la tasa de interés relativamente planchada en distintos segmentos. Estabilizar es hacer converger esos cinco macro precios hacia el mismo lugar, no que estén al mismo nivel, sino que vayan para la misma dirección. Esa convergencia hace que, si yo soy empresario y le tengo que poner un precio a mi producto, si veo que el dólar el año que viene, o sea, está tan pisado que el dólar el año que viene va a saltar y tal, y las tarifas van a estar pisadas, pero después no, esa incertidumbre respecto de los precios hace que haya una inercia inflacionaria que nunca se deja de controlar. Cuando vos estabilizás y decís bueno, voy a tener un primer año donde va a haber un aumento del dólar, donde voy a aumentar tarifas, y esos son los últimos aumentos que hay, porque después deja de haber mecanismo de propagación, eso empieza a dar tranquilidad a la economía. ¿Cuál es el costo de eso? Altísimo, porque una devaluación afecta a los más pobres. Si vos vas a estabilizar la economía, tenés que estar dispuesto a conducir políticamente dos cosas. La persuasión, la explicación de eso, y segundo, prepárate para agarrar la guache y multiplicarla por cinco. En el primer año, todo lo que te dejaste de gastar en tarifas, gastátelo en transferencia directa a la población de más bajos ingresos. De hecho, pensemos un minuto en la lógica de las tarifas. ¿Qué sentido tiene que yo pague la tarifa subsidiada por más que ya renuncié al subsidio tres veces y me sigue llegando más barato que lo que me debería llegar? ¿Qué sentido tiene que, en Caballito, Recoleta, paguemos tarifas diferenciadas? La mejor manera de atender la situación energética de aquellos que no pueden pagar tarifas es dándole la guita directamente al que la necesita. Así como das la UH, bueno, asignación universal por energía. El tipo que necesita pagar la luz porque es pobre, el agua porque es pobre, le doy la guita y paga la luz. Es un bien inelástico, no va a dejar de pagar, no se va a gastar la guita en otra cosa, va a pagar la luz porque si no se la cortan.

LCV: Eso es donde tienen luz.

—Claro. Pero justamente yo normalizando la tarifa invierto por el gas. El gas es el mejor ejemplo. ¿Qué sentido tiene que yo pague la tarifa subsidiada y en Posadas para ir a buscar una garrafa a precio cuidado o a precio popular tenés que ser Mandrake? A mí no me interesa el gas mío, a mí me interesa el gas en Posadas. A mí me interesa que llegue el gas a los lugares donde no llega, porque yo necesito que el corredor del Mercosur sea productivo y tenga una energía a precio competitivo. Y ahí la importancia de Vaca Muerta. Porque nosotros abajo de las patas tenemos 180 años de uso de reserva de gas argentino.

Y ahora ese gas, gracias al gasoducto y gracias a lo que viene en el proyecto del gasoducto, puede llegar a los lugares no solo más recónditos y bajar el precio estructural de la energía, no las tarifas coyunturales, sino el precio estructural de esa energía, sino que también tengo capacidad para exportarle al mundo GNL, si logro ordenar la macro y atraer las inversiones. Yo soy un convencido de que hay una olla de oro atrás del arcoíris de la Argentina. Nosotros tenemos que estabilizar la macro para ordenar ese vector productivo.

Argentina produce litio, Argentina produce energía tradicional, ahora más porque en Mar de Plata tenemos petróleo. Tenemos energías renovables, las mejores del mundo, porque tenemos los mejores vientos en la Nor Patagonia y tenemos la mejor radiación solar en la puna y en el norte de San Juan. Tenemos alimento, tenemos materia prima y alimento elaborado. Junto con Brasil, somos los principales productores de proteína del mundo. Fabricamos autos, fabricamos acero, fabricamos aluminio, fabricamos satélites, fabricamos vacunas, fabricamos lo que quieras. Somos un país maravilloso que tiene de todo para hacer, se tiene que ordenar.

LCV: ¿Le ves una salida más allá de estos pronósticos catastróficos?

—Para mí, el ecosistema de la política, el ecosistema político argentino, hace que no se pueden dar malas noticias, se retarda la conducción de las cosas. Es como que salgo a buscar votos, pero después votos para qué. Para mí, hay una clave que es, si nosotros nos decidimos primero ordenar el cortísimo plazo, que es esto de estabilizar, después es simplemente tres cosas. La comunicación de lo que se hace, la docencia sobre lo que se hace para que la gente entienda, y después poner el trabajo argentino y la producción nacional en el centro de las decisiones. En el centro tiene que estar la generación de valor agregado. Lo que hay que romper, acá muchas veces uno discute y se discute entre compañeros, si hay que crecer o distribuir. No. Hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Si no crecemos, nos vamos a tener que distribuir, y lo cierto es que no crecemos del año 2011, y si no distribuimos te quedás sin gente con la que crecer.

Si no distribuimos, te pasa esto de que hay gente que se puede dejar llevar en su angustia y en su manera de vivir el día a día, que nadie se lo cuenta, porque el día a día se vive y hay que tener respeto sobre las trayectorias de vida de las personas, que creo que la política, esto lo dice Martín Rodríguez siempre, más allá de la grieta entre kirchnerismo y no kirchnerismo, entre peronismo, no peronismo, está la fractura entre la clase política y la sociedad. Esto de que en plena pandemia estás discutiendo reforma judicial cuando la gente no sabe si va a enterrar a la tía. Eso se rompe primero ordenando lo que está desordenado. Yo, por deformación profesional, le encuentro una explicación, o sea, una solución económica al problema de la política. Pero si no hay una vocación política para ese problema de la economía, difícilmente.

Destacada

Ajuste con gusto amargo. Crisis en golosinas, dulces y alimentos

Según la consultora Scentia, el consumo masivo cayó un 13,9% en 2024 y un 8,6% adicional en el primer trimestre de 2025. A la cabeza de esa disminución de venta se encuentran las golosinas, snacks y confites, que registraron una contracción aún más pronunciada: un 14,6% en el mismo período. Aunque el gobierno festeja que los números ‘le cierran’ por la baja de la inflación, decenas de pequeñas empresas alimenticias están en proceso de quiebra, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y kioscos vacíos. La crisis avanza en toda la industria alimentaria incluyendo gigantes como Mondelez y Molinos. Desde el STIA, su secretario general, Rodolfo Daer, advirtió que “la apertura de importaciones y la flexibilización laboral son los pilares para destruir la industria nacional, la producción y la actividad gremial”, y no descartó una movilización en defensa de los puestos de trabajo, a la que podrían sumarse empleados de toda la industria alimenticia. Realizamos una breve panorámica de los principales conflictos del sector.

Georgalos

No es la primera vez que LCV informa sobre la lucha de los trabajadores para mantener sus puestos de trabajo en Georgalos. Acampes, marchas, cortes de rutas. El conflicto lleva un mes y la tensión sigue acrecentándose. A pesar de los reclamos del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA), la empresa mantuvo la decisión de no reincorporar a cinco trabajadores acusados de presunto sabotaje. La respuesta gremial no se hizo esperar, y este martes 6 de julio hubo una nueva movilización gremial en la autopista Panamericana, que terminó en una cruda represión a cargo de la gendarmería quien desalojó a la fuerza la marcha dejando al menos 8 heridos entre los manifestantes

La tradicional empresa familiar Georgalos, cuya golosina más emblemática para los argentinos fue el Mantecol, sufre los embates de la economía del país. En el 2001 se vio obligada a vender la marca Mantecol al grupo Cadbury Stani, y pudo recuperarlo, con bombos y platillos en el 2020, festejado por el nuevo director, nieto de aquel griego emprendedor. “Mantecol es parte de nuestra identidad, es la marca fundacional de la compañía y volver a tenerla en nuestro portfolio es una alegría enorme”, comentó Guillermo Rimoldi, CEO de Georgalos en ese entonces. La alegría duró 15 años. Sin consumo, no hay empresas, por más icónicas que puedan resultar.

El preciado Mantecol, centro de mesa de las navidades de las familias argentina, fue creado por Miguel Nomikos Georgalos, un inmigrante oriundo de la isla griega Chios, quien mientras estudiaba pastelería en Polonia, logró escapar, un mes antes de la invasión nazi, y huyó hacia Argentina, donde desembarcó en septiembre de 1939. Ese turrón de pasta de maní, tan argentino, se inspiró en una receta griega. Además del Mantecol, otras populares como Toddy, Palitos de la Selva, Nucrem, Flynn Paff, Bazooka, Pequeños Placeres, Lengüetazo y Full Maní, entre otras.

Fueron 85 años brindando dulzura a niños y adultos. Llegaron a poseer siete plantas productivas distribuidas en La Rioja, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, la compañía emplea a 2.000 trabajadores. Cuenta con dos centros de distribución, uno en Córdoba y otro en Villa Martelli, donde se encuentran sus oficinas centrales. Aún se desconoce el futuro de las dos mil familias que dependen de ese trabajo para sobrevivir.

Marengo

La reconocida empresa de golosinas santafesina, Marengo, también lleva más de ochenta años produciendo chupetines y caramelos (Chupaleta, Doblete, Mr. Floky, entre otros). Fue fundada en la misma década de Georgalos, el 28 de abril de 1944, tiempos de auge de la industria nacional, en la ciudad de Rafaela. Esta semana se conoció la noticia de la suspensión de 60 trabajadores de esa ciudad debido a la debacle del consumo. Los trabajadores de las áreas de producción y mantenimiento recibieron por mensaje de Whatsapp la notificación de la suspensión sin goce de sueldos desde el 14 al 27 de julio próximos.

En su página web puede leerse el optimismo con el que Marengo se presentaba en sociedad: “Hoy en día nos posicionamos como una de las empresas con más trayectoria de Argentina en la fabricación de golosinas. Decidimos proyectar a futuro una empresa renovada, mediante un modelo de gestión que impulsa y prioriza los valores compartidos, la capacitación y el desarrollo de las habilidades personales…”.

La asunción del presidente Milei fue considerada por Marengo como un golpe de fortuna y lanzaron una iniciativa bizarra, Caramelos “No hay plata“, con la que tuvieron inmediata repercusión mediática bajo el lema “ajuste dulce”.

Sin embargo, la amargura llegó de la mano de la caída brutal del consumo tal como lo reconoce la misma empresa: una “situación económico-financiera particularmente adversa” a raíz de la caída en las ventas.

Aunque aseguran que las suspensiones son “una medida preventiva para evitar despidos masivos” la empresa no da garantías de reincorporación. Por otro lado, ya están reuniendo la documentación para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Mondelez: Oreo, Pepitos, Terrabusi

La crisis afecta no solo a empresas familiares de argentina sino a grandes multinacionales como Mondelez quien compró las marcas más conocidas en galletitas, como Oreo, Pepitos y Terrabusi.

Desde su planta de Pacheco la compañía anunció que aplicará “ajustes en la planta de personal”, un eufemismo que significa retiros voluntarios, suspensiones y despidos. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) declaró el estado de alerta y movilización y comenzó asambleas informativas en los tres turnos de producción. La tensión fue en aumento a comienzos de julio, a pesar de que tanto trabajadores como empresarios acordaron “mantener la paz social” mientras buscan un acuerdo de estabilidad que permita sostener la actividad. Sin embargo, desde el gremio temen que la multinacional aproveche la ocasión para justificar despidos y denuncia que no asumen lo riesgos empresariales.

Molinos Río de la Plata

La empresa líder en productos alimenticios en América Latina, Molinos Río de la Plata, también entró en conflicto con sus trabajadores por la reducción de la planta de empleados y el anuncio de rebajas salariales.

En mayo de 2025 se inició un conflicto por despidos y precarización laboral que provocó un paro en su planta de Esteban Echeverría. El sindicato denunció que la empresa, además de reducir el personal no cumple con los convenios colectivos de trabajo, establece salarios de forma unilateral y pone en riesgo la seguridad laboral.

El 18 de junio el sindicato STIA inició un paro por tiempo indeterminado por nuevos despidos. “La crisis se desatócuando cuatro compañeros estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde y los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos”, relató un trabajador. Se dictó una conciliación obligatoria que no logró acuerdo alguno y el conflicto continúa. Mientras el gremio sigue oponiéndose a los despidos y la precarización laboral, la empresa justifica su accionar por la “caída de las ventas”.

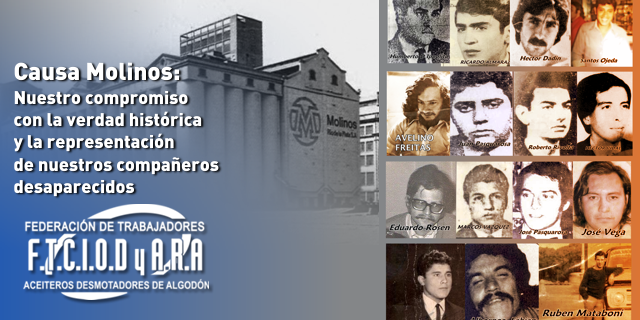

Fundada en 1902, Bunge & Born instaló su primer molino harinero en el Dique III de Puerto Madero. Fue durante la última dictadura militar cuando llegó a su mayor auge. Un éxito manchado de sangre ya que la justicia determinó que la dirección de la empresa participó de la persecusión sindical promovida por el terrorismo de Estado. Se comprobó que Molinos facilitó vehículos y galpones, para secuestrar a los trabajadores de la empresa sindicalizados.

***

Son muchas las empresas alimenticias en crisis. Podemos agregar a Granja Tres Arroyos, Tía Maruca, Verónica, Sancor, entre otras.

Destacada

La crisis de los clubes de barrio: voces desde la cancha y la comunidad por Pedro Villarreal

Los clubes de barrio han sido históricamente mucho más que espacios deportivos: son núcleos sociales, culturales y educativos que sostienen comunidades enteras. En un contexto de aumentos tarifarios y crisis económica, estas organizaciones populares atraviesan momentos difíciles. Desde La Columna Vertebral dialogamos con Pedro Villarreal, referente y activista de los clubes de barrio, para conocer de primera mano cuál es la situación actual, los desafíos que enfrentan y las redes de solidaridad que los mantienen en pie.

LCV: ¿Cómo está en este momento la situación de los clubes de barrio?

Pedro Villarreal: “Bueno, la verdad que hoy estamos muy preocupados por el tema que sacó Adorni con el Gobierno Nacional la semana pasada, del recorte de tarifas, la tarifa diferenciada que veníamos teniendo con la parte eléctrica y el gas, ¿no?”

LCV: Bueno, contame más. Contame cuál es la situación hoy. ¿Cuánto están pagando? ¿Cómo es un promedio? ¿Cómo se manejan? Yo me acuerdo que en algún momento había graves problemas cuando recién empezó este gobierno. Había problemas como muy, muy serios cuando se liberaron las tarifas. ¿Y ahora qué pasa?

Pedro Villarreal: “Bueno, hoy yo creo que vamos a tener los mismos problemas, aún peor todavía, porque vienen a ponernos a foja cero. Hoy están alcanzando a 2.375 clubes, teniendo una totalidad de 20.000 a nivel país, ¿no? Pero bueno, para obtener este beneficio tenés que tener el certificado de vigencia, tenés que tener los papeles en orden, que también se nos está poniendo muy, muy difícil por lo caro que es hacer los balances. Pero bueno, tenemos boletas de gas de 900.000 pesos y de luz de 700.000 pesos. Un club social no lo puede pagar.”

LCV: Decime, ¿cuánto es, por ejemplo, el aporte que hace cada familia? Primero, estos 2.700 clubes, ¿a cuántas familias estarían asistiendo? ¿Cuántas serían las familias usuarias?

Pedro Villarreal: “Y lo que pasa es que ahí hay clubes que tienen 400 socios, y hay clubes que tienen 1.900 socios.”

LCV: Claro, pero un promedio así… no sé, ¿10.000 familias, 20.000 familias? ¿Qué zonas? ¿Zonas de Buenos Aires? ¿Zonas del AMBA?

Pedro Villarreal: “Las zonas son variadas. Sí, las zonas son variadas porque es a nivel país. Ahora, después, las personas que pasan por un club… Estaban diciendo, por un censo de cinco universidades, que pasan 17 millones de personas.”

LCV: Claro, a eso me refería. Eso quería mensurar: en el país, la cantidad de gente que encuentra una salida, un entretenimiento por muy poco dinero. Que es el de la cooperadora, alguna cuota fija… no sé cómo se manejan ustedes. Contame vos cuáles son los ingresos que tiene un club de barrio.

Pedro Villarreal: “Un club de barrio, el único ingreso que hoy está teniendo es una cuota social que va —depende de cada club— de 6.000 a 8.000 o 9.000 pesos. Y hoy, por el contexto social que estamos viviendo, hay muchos que dejaron de pagar. Y la verdad que no le podés decir al nene, al pibe o piba, que no entre.”

LCV: Claro.

Pedro Villarreal: “Después, bueno, tenemos los salones que se pueden alquilar a un precio muy accesible, porque siguen siendo de los socios, para las fiestas de 15 y todo eso, ¿no?”

LCV: Exacto, exacto. Entonces… a ver si nos… ¿y el famoso buffet? ¿Sigue estando el buffet de cuando yo era chica, que iba a comer al buffet del club?

Pedro Villarreal: “Claro que sí. Sigue estando, y es uno de los caballitos de batalla, que con eso, en las actividades de los fines de semana, se pueden solventar para poder parar algún gasto, ¿no?”

LCV: Oí, Pablo, la gente que usa el club… es decir, los papás de los pibes que van a practicar deporte, las señoras que van a hacer gimnasia, los hombres que hacen papi fútbol y demás… Frente a estas circunstancias, ¿entienden y se manifiestan como una comunidad organizada, tratando de respaldar? ¿Cuál es la integración?

Pedro Villarreal: “Sí, la verdad que nosotros estamos haciendo algunas reuniones. Los clubes hacen reuniones internas y se ponen a disposición, y están muy preocupados por el tema de las tarifas sociales. Porque nosotros tenemos que acortar algunas disciplinas, se acortan… o sea, la disciplina, el día es más corto para un club. ¿Y a dónde llevás a los chicos? Porque un club de barrio no solamente son disciplinas deportivas, ¿no? En muchos lugares son comedores, son merenderos. Nosotros tenemos fines de adultos, primario y secundario. O sea, ahí es donde tenemos que andar eligiendo de dónde prender la luz, de la parte eléctrica, dónde apagarla, y ahí es donde estás dejando algunas actividades afuera.”

LCV: No, y además… yo me remito a mi memoria emotiva, ¿no? El club de barrio era ese lugar donde vos ibas y socializabas casi por primera vez con amigos, con amigas. Era otra extensión del colegio. No eran solamente los amigos del colegio. Era también un lugar cultural. Había… no sé ahora, pero… clubes de barrio donde daban extensión educativa y entonces ahí tenían maestros para los pibes que se llevaban materias. Digo, había toda una situación del club como núcleo del barrio, del corazón del barrio.

Pedro Villarreal: “Claro que sí. Todavía hay maestros particulares. Todavía los hay. Algunas bibliotecas seguimos teniendo, como te decía recién, los pibes que de ahí salen y saltan para hacer una carrera en la universidad, ¿no?”

LCV: Y no hablemos del otro día cuando estos señores bastante incultos dijeron: “Nada importante salió de un club de barrio”, y alguien se tomó la molestia de poner que del campeón del mundo, ¿cuántos de ellos, jugadores de nuestra selección, habían salido de clubes de barrio muy chiquitos y habían salido de ese club al más grande? Pero primero fue un club de barrio.

Pedro Villarreal: “Exacto. La otra vez justamente hicimos un plenario la semana pasada, el miércoles, que nos acompañó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia.”

LCV: Sí, te iba a preguntar cómo les había ido con Chiqui Tapia.

Pedro Villarreal: “La verdad que nos fue muy bien. Muy bien. Fue, la verdad, que sorprendente, porque fue un mensaje que habíamos tenido por teléfono, que iba a ser una reunión interna, y él quiso venir a una reunión donde se transformó en plenario. Y la verdad que él mismo lo estaba diciendo: que nosotros somos los semilleros y los campeones del mundo.”

LCV: Claro, claro, claro.

Pedro Villarreal: “Él mismo lo dijo.”

LCV: Absolutamente. Porque ese lugar… yo recuerdo los videos de los jugadores de la selección, cuando uno recién los empezaba a conocer, y algunos eran en algunas ciudades chiquitas del interior de nuestro país, de las provincias, y cómo a deshora entrenaban en el club chiquitito de barrio para seguir entrenando y seguir entrenando… Y ese club era después el que los recibía, y a mí… y el que los empujaba a seguir a instituciones más grandes. ¿Las instituciones grandes se conectan con ustedes?

Pedro Villarreal: “La verdad que hoy nos estamos sintiendo muy acompañados por ellos, por las instituciones. Estamos hablando con los clubes de AFA, a partir de que tenemos una conexión totalmente cercana con el conductor, con Chiqui Tapia.”

LCV: Claro. Ah, están acompañados. Perfecto.

Pedro Villarreal: “Claro. Estamos acompañados por él. Entonces, hoy los presidentes de los clubes de barrio estamos teniendo contacto y estamos trabajando en conjunto con los clubes más grandes.”

LCV: Parece que estamos en un loop permanente del eterno retorno, porque no puedo dejar de acordarme de Luna de Avellaneda cuando estamos hablando de esto, ¿no? Y la lucha de toda una comunidad por sostener su club… y así muchas otras películas. ¿Te acordás? Bueno, hace muchos años, en la época de nuestros padres, seguramente, que era Pelota de trapo y tantos otros, donde se demostraba la importancia de esa célula primaria de la comunidad, que es el club. El club de barrio, el club donde además tantas parejas se han formado, ¿no?

Pedro Villarreal: “Claro que sí. Muchos fueron… a ver, todavía cuando a veces nos encontramos en algún club añejo, encontramos personas que nos vienen y nos dicen: ‘Yo conocí a mi primer novia, hoy sigue siendo mi esposa, y la conocí acá en un baile, un baile de un club.'”

LCV: A ver, ahí tocaste mucho la película Luna de Avellaneda.

Pedro Villarreal: “Nosotros, la primer filial que iniciamos con este sueño, lo hicimos en el año 2007. Se llama Unión Nacional Club de Barrio. En su momento fue Unión de Clubes de Barrio. La primer filial se hizo en Avellaneda, con el espíritu de esa película. Y así fuimos creando filiales, filiales por distrito, y hoy tenemos 73 filiales a nivel país.”

Destacada

Fusión del ENRE y el ENARGAS: “Es profundamente negativo”, advierte Pablo Blanco, secretario general del STIGAS

En una entrevista exclusiva con La Columna Vertebral – Historia de Trabajadores, Pablo Blanco, representante del sector gasífero y referente sindical, analiza con preocupación el reciente decreto del gobierno que fusiona el ENARGAS (ente regulador del gas) con el ENRE (ente regulador de la electricidad). Esta decisión —que plantea la creación de un único ente para todo el sector energético— despierta interrogantes sobre la seguridad, el rol del Estado y la protección de los usuarios. “No es lo mismo gas que electricidad”, remarca Blanco, y denuncia una política de vaciamiento institucional que podría dejar a los consumidores librados a su suerte y sin controles efectivos. En un extenso diálogo, el dirigente también señala los peligros de la desregulación, la fragilidad del sistema actual y la necesidad de mantener organismos técnicos e independientes que garanticen servicios seguros y de calidad.

LCV:“El gobierno aprobó hoy un decreto mediante el cual se fusiona el Ente Regulador del Gas, ENARGAS, con el ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, para crear una única empresa responsable del sector energético nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto?”

Pablo Blanco:“No… yo… a ver, hace poquito nos desayunamos con esta noticia. Yo creo que tiene que ver con su mirada del Estado y de los organismos de control, y del rol que deben tener, digamos, algunas estructuras del Estado. Como se asocia a la cuestión del INTI, si bien no la terminan de disolver —porque no pueden, les gustaría—, hay normativas vigentes respecto del funcionamiento y de las reglas y normas a las que deben estar sometidas las empresas para cumplir con un servicio de calidad, pero además con un tema más importante que tiene que ver todavía con la seguridad. Me parece que el funcionamiento se enmarca en esto. Yo, si usted me pide una calificación, yo digo que es profundamente negativo, ¿no?”

LCV:“Por eso yo quiero saber… a ver… esto que parece de superestructura, yo quiero que usted, desde la cuestión sindical, me pueda explicar: ¿en qué me voy a perjudicar yo como usuario? Porque, además, en el mismo momento se conoce este tema de la desregulación para la competitividad de las empresas eléctricas —no sé si las del gas también, creo que sí—, y además de saber que el 46% de nuestro país no tiene tendido de gas, sigue teniendo el sistema de garrafas. Entonces, en este panorama me gustaría saber: ustedes, como trabajadores, ¿cuál es el aporte?, ¿cómo se ubican en este tema?, ¿qué acciones van a tomar?, ¿se van a perjudicar en el marco laboral?, ¿cómo es?”

Pablo Blanco:“No… digamos… a ver, nosotros ya siempre hemos hecho algunos cuestionamientos a algunas normativas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo desde el Ente Regulador del Gas, el ENARGAS, en este caso, producto de que entendíamos que se liberaba a las empresas de ciertas inspecciones que traían un perjuicio. Por ejemplo, para ser pragmático: llega Metrogas porque usted siente olor en su casa. Entonces Metrogas viene y le corta el gas y le deja un formulario en el que usted tiene que dar intervención a un gasista matriculado. Originalmente, después que el gasista hacía el trabajo, tenía que presentar en Metrogas un formulario —el formulario 35, o 34A si hacía cambio de recorrido—, y ahí aparecía Metrogas y constataba que la cañería no perdiera, que estuviera hecho bajo las normas de seguridad, para que el cliente esté resguardado. Después, en un momento determinado, dejaron que esa responsabilidad recayera solo sobre el matriculado, y que aleatoriamente ellos podían tomar una reparación e investigarla. Así es como edificios completos han quedado 6, 8 meses, hasta un año sin gas. En un momento, el ente regulador dejó librado al azar el control de los matriculados, y eventualmente, las distribuidoras podían verificar dentro de 90 días. Eso significaba un riesgo enorme. Luego, logramos que volviera a recaer la responsabilidad sobre las distribuidoras, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, la que fuera, para verificar que el trabajo esté bien hecho y no haya fugas.”

LCV:“¿Y ahora cómo va a ser? Porque a mí me importa, digo… ¿ahora qué va a pasar?”

Pablo Blanco:“Ahora vamos otra vez a no tener controles, y lo preocupante es eso. Vamos a ver qué va a pasar, porque esto es muy incipiente. Pero yo, viendo los antecedentes de cómo se están dando las reestructuraciones del Estado —en algunos casos con la desaparición directa de organismos y entes controladores— tengo serias sospechas de que esto sea a favor de los clientes. Es cierto que la gente se queja muchas veces: ‘viene Metrogas, me corta’, ‘Naturgy me corta’, y después hay que hacer un montón de obras que son económicamente complejas, además del hecho de quedarse sin suministro.”

LCV:“Mire, yo le voy a ser sincera, Pablo. Uno, cuando recibe en su casa al gasista, al plomero o al electricista, nunca está completamente segura de que no le estén mintiendo un poquitito. Y en el caso de las obras de gas —donde edificios completos quedan sin servicio, y después alguien de la empresa se hace el vivo con algún pedido de coima— más se amplía la sospecha. Ahora, entre ese curro habilitado que parecía existir en algunas situaciones y el tema de no tener ningún control, y yo quedar en manos de creerle o no al gasista, hay un desamparo del usuario muy grande. Por confianza, por desconfianza, por ausencia de control, o porque no hay cultura del cuidado de las casas —como pasó con el tema de la casa esta de Devoto—…”

Pablo Blanco:“Lo de Devoto fue que taparon una rejilla de ventilación. Pero eso es porque evidentemente las personas que estaban ahí no tienen por qué saber. No son gasistas. Tampoco hay costumbre de que, una vez al año, antes de prender las estufas, alguien las revise. Lo que digo es que, a esa falta de confianza histórica que se tenía en la empresa —Metrogas, por ejemplo, que es la de Capital— ahora se suma esto. Insisto: el 46% de nuestra población todavía se alimenta con garrafa.”

LCV:“Pero mire, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo de la garrafa, si quiere, después me da un minutito…”

Pablo Blanco:“Bueno, yo lo que le quiero contar es que yo he visto cosas que hicieron gasistas matriculados donde murió gente. Nosotros hicimos pericias respecto de un matriculado que sacaba un calefón, ponía otro, no cumplía con la normativa de ventilación y los gases se metían para adentro. Tremendo.”

LCV:“Pero, ¿cómo lo solucionamos, Pablo? Porque la gran duda que tenemos los usuarios…”

Pablo Blanco:“Habrá que ver. Habrá que hacer ahora, a partir de esto —que es muy prematuro—, un seguimiento de qué resoluciones se van tomando.”

LCV:“Y Pablo, si todo lo que usted me está contando —y lo que yo le cuento, con la experiencia que puedo tener como usuaria—, si a todo eso le sumamos que hoy el Estado se corre de ese control… Yo pregunto: ¿el sindicato tiene algún peso? ¿Su opinión respecto de que es necesario seguir con los controles?”

Pablo Blanco:“Podremos tener algún recurso jurídico en caso de que… pero ya están trabajando…”

LCV:“Yo le sugiero que empiecen a trabajar porque los despelotes se van a venir en manada.”

Pablo Blanco:“Esto pasó ahora, no lo teníamos de antes. Nosotros tenemos que analizar qué normativas se modifican. Si no se modifica ninguna, si esta fusión de entes no cambia las normas, pues bien.”

LCV:“De hecho, se ha modificado la normativa que tiene que ver con la competitividad. Hoy cualquier empresa puede presentarse a suministrar domiciliario cuando esto entre en vigencia. Se puede competir por la tarifa.”

Pablo Blanco:“Yo voy a poder decir: ‘No, yo quiero la luz de acá’. Todavía no, porque hay contratos firmados. Además, el sistema de gas es muy difícil porque hay redes, y no es que usted decida quién pasa por delante de su casa.”

LCV:“Sí, yo entiendo. Pero el que no entiende parece que es el gobierno que escribe.”

Pablo Blanco:“Puede ser, pero no creo que eso se pueda implementar. Porque la red que pasa por delante de su casa no es algo que usted elija. No puede decir: ‘Quiero que por mi casa pase la empresa Excelente’.”

LCV:“Claro, yo entiendo que había monopolios…”

Pablo Blanco:“Eso no se puede. Había prácticamente monopolios de distintas empresas en distintas regiones. Lo que no entiendo es cómo lo van a instrumentar. Y me preocupa que el sindicato —ustedes— se van a tener que poner al frente de esta cuestión, porque si no, los trabajadores de esas empresas…”

Pablo Blanco:“Tenemos que ver. Las empresas tienen contratos firmados por muchos años. Nosotros cuestionamos eso, pero hoy hay contratos firmados a futuro. Las empresas van a accionar legalmente si hay incumplimiento del gobierno. No creo que sea tan sencillo.”

Pablo Blanco:“Miren, allá por 2008 o 2009 también se desreguló —incluso con el gobierno de Néstor y Cristina— el valor del gas en boca de pozo. Y la verdad es que no se pudo romper el monopolio. Se creó el mercado electrónico del gas. Pero las empresas se cartelizaron y se siguió pagando el mismo precio. Era un buen concepto al principio, pero después se fue diluyendo.”

LCV:“Bueno, vamos a ver, Pablo. Usted está bastante confiado en que las cosas pueden llegar a salir moderadamente bien. Yo lo espero por acá, cuando veamos cómo marcha…”

Pablo Blanco:“No, no, perdóneme. Yo no estoy confiado ni nada. Yo estoy diciendo que hay que tener conocimiento para actuar. Sobre la nada no se puede actuar.”

LCV:“Claro.”

Pablo Blanco:“Sobre el decreto, sobre el texto del decreto…”

LCV:“Lo que dice abajo, la letra chica…”

Pablo Blanco:“No, ni siquiera eso. Habrá que ver cómo van a ir actuando en cada situación. Nosotros tenemos un montón de normativas. Si las modifican, habrá que actuar. Si no se modifica, habrá que ver. Por eso digo: es prematuro. Para nosotros es malo, porque no es bueno que haya una fusión entre gas y electricidad, porque no son lo mismo. Pero bueno, primero hay que conocer qué normativas se van a modificar. Si las que se modifican son malas, actuaremos en consecuencia.”

LCV:“Sí.”

Pablo Blanco:“No tenemos otra herramienta nosotros. No podemos cortar el suministro, porque es un servicio esencial.”

Ajuste con gusto amargo. Crisis en golosinas, dulces y alimentos

La crisis de los clubes de barrio: voces desde la cancha y la comunidad por Pedro Villarreal