Destacada

Lorena Álvarez: “La crueldad existe hace años. Hoy estamos descubriendo un nuevo nivel de crueldad desde el gobierno”.

La periodista y columnista de Panamá Revista y la revista Supernova, Lorena Álvarez, reflexiona sobre la evolución de los espacios culturales y la transformación de la vida social a través de las décadas. Desde los bares y recintos donde se forjaban conexiones y recuerdos en tiempos de juventud, hasta las complejidades del presente que reflejan una sociedad cada vez más marcada por la crueldad y la falta de límites, la periodista ofrece una mirada crítica y nostálgica de quienes han sido testigos y partícipes de una cultura en constante cambio. En su conversación, se cruzan temas como la música, los romances, los cines de antaño, y la cultura popular que sigue modelando las identidades, tanto de los jóvenes como de las generaciones pasadas.

LCV: “¿De dónde viene esa retro? ¿La mirada tuya sociológica acerca de estos bares y los lugares de diversión, cómo viene?”

Lorena Álvarez: “Me crié frente a una estación. Yo nací en Caballito, pero me crié en Ballester y me crié frente a una estación. Y tengo una amiga que vivía muy cerquita, la vuelta sigue siendo amiga mía, y nos encantaba escaparnos, tomarnos el tren e irnos a Retiro. Todo empezó llegando a Retiro, y ahí es más cuando empezamos a crecer. Ya de Retiro nos íbamos a Corrientes. O sea que desde muy chica. Y de hecho, los sábados la gran actividad de mis papás era traernos al centro, cine. O sea que de muy chica, yo me metí y yo decía, quiero esa vida cuando sea grande. Claro, cuando empecé a ser más grande, esa vida se empezó a pagar, pero yo ya la empecé a ver de más chiquitita. Y no sé, captaba muchísimo la vida. El Palacio de la Papa Frita, la Paz, es increíble, pero yo conocí quien fue mi marido de toda la vida en La Paz. Ya era casi La Paz decadente, pero yo sabía que lo iba, y donde podía conocer al amor de mi vida, que no fuera en un bar. Y yo voy a decir otra cosa, empecé a salir muy chica. Viste que a los 15, 16, las chicas ya parecemos mucho más grandes. Entonces teníamos como la puerta abierta a un montón de lugares que uno podía ir a. Le decías a tu mamá que ibas a bailar al barrio, y nos tomamos el tren y rajábamos para el centro.”

LCV: ¿Cómo puede ser que dos personas, que tenemos una diferencia de edad interesante, en el medio hayamos disfrutado de lo mismo?

Lorena Álvarez: “El Samobar era un lugar de poesía. Pensemos, porque iba gente de 30 y pico, 40, y iba gente más joven. Entonces eso hizo que se amalgamaran dos generaciones. Porque me pasa que tengo otras amigas que también tienen mi edad, que también fuimos, y conozco gente más grande que vos, que también iba. O sea, digo, recordemos que los 90 tuvieron un dejo de también una gran nostalgia por los 70 y por los 60 musicales. Y en los 90, tuvieron esa cosa muy fuerte del blues que después no pasó nunca más. Acordate, los tipos que venían a tocar a Buenos Aires, como un a un la mar en coche, pero Viv Kin venía cada 6 meses a tocar.”

LCV: En una nota anterior pasé la petrolera Bugi Bugan, por supuesto pasé el remolcador…

Lorena Álvarez: “Mirá, te voy a contar una anécdota. El día que tocó la petrolera, me acuerdo que ese día cayó Jorge Lanata. Sí, cayó Jorge, dos en el mismo lugar. Estaba con el Ruso Verea, y estaban por grabar algo, no sé qué era, para un documental que después yo me quedé charlando con Lanata.”

LCV: Hay todo un laburo, ¿eh? Digamos, para haber destrozado toda esa cultura, no la cultura de los libros de la calle Corrientes, de los libros hurtadillas que se prestaban, de la gente que llevaba sus libros y los canjeaba. Incluso en las mesas de los bares, ¿eh? De eso hay una destrucción. Yo creo que hay una destrucción sistemática e intencionada de romper una vida cultural que hacía que nos igualara realmente. Yo creo, y recuerdo mucho mi generación, que es la generación de los 70, recuerdo lo transversal que era la lectura de un poema, la lectura, el pasarse los libros. Digo, era tan transversal como el sistema de militancia que teníamos…

Lorena Álvarez: “Mirá, me parece que hay un corte que tiene que ver mucho con mi generación. Ahí lo incluí a Pablo, o sea como generación, porque los X hemos sido pésimos transmisores de cultura. Hoy debe haber muchísimos más títulos universitarios, doctorados, máster, la gente va mucho más a la universidad. Pero pensemos en mis abuelos, mi abuelo es del 25, mi abuela del 28, mi mamá es muy joven, de los 50. Bueno, esa generación, mi abuelo, que de haber terminado sexto grado, era muchísimo más culto en términos de cultura general. Escuchaban a Antonio Carrizo, a Larrea. Las familias, había una cosa de la tradición oral. Yo todo el cine argentino que vi, lo vi gracias a mis abuelos y mucho cine gracias a mi mamá. Y ese cine que vi por ahí de chica, que ahora cuando lo vuelvo a ver digo, ‘Che, pero me hiciste ver a Luchino Visconti’. O sea, lo que yo creía que era una película así nomás, ah, vos me hiciste ver, no sé, Días de vino y rosas, creo que es una de las primeras películas de Don Jack Lemmon, que siempre hizo comedia, hace un drama tremendo, que es un drama sobre alcohólicos anónimos. Digo, lo que me hicieron ver de chica, como naturalizando ese traspaso cultural. Nosotros, los ‘X’, que somos los ‘X’, y los millennials, que más o menos, lo escribí en la última nota de Panamá, con nuestra adolescencia eterna, cortamos muchísimo eso. Entonces vos tenés toda una generación de chicos que no sé, no saben esto. Teniendo Google, no lo saben. Y ¿por qué lo sabrían? Si no hay ningún manejo, no hay ninguna instrucción. ¿Cómo uno va a ir a averiguar si alguien no te lo cuenta?”

LCV: Sí, no hay un manejo, no hay una instrucción, pero tampoco están, yo creo, los espacios comunes. A mí me parece que han desaparecido mucho los espacios comunes de estos intercambios, ¿no? Me da la sensación…

Lorena Álvarez: “Pero porque los espacios comunes cambiaron. Mira, uno quería parecerse a la gente más grande, y hoy los que somos más adultos queremos parecernos a los chicos. Entonces, vos tenés un montón de gente de mi edad, que está contentísima escuchando… Todo bien que te guste, todo bien que lo conozcas, pero no es tu música. Es mucho más normal que vos le cuentes al que viene qué escuchaste vos, y le cuentes sobre el Samobar.”

LCV: “Hemos perdido, ¿eh?, en aras de ciertos derechos que son importantes tener, ¿no? El derecho de tu cuerpo, que no te toquen cuando no querés, qué sé yo… Hemos perdido algo que yo le digo a las pibas jóvenes: el conocimiento del cuerpo del otro a través del descubrimiento de chapar. Hoy está mal, se prohíbe. Una cosa es ir a los bifes y otra cosa es ese descubrimiento que te permitía un baile o una música. No se permiten ser cursis…”

Lorena Álvarez: “La cursilería me parece que tiene que ver más con una clase… Bueno, a todo esto, el año pasado, marzo, creo que fue un día antes del Día de la Mujer, me regalaron ir a ver a Luis Miguel. Yo no pierdo ningún resente, no perdí nada de todo esto. No tengo ningún consumo vergonzante, no tengo ningún conflicto con el romanticismo. De hecho, soy muy romántica. De hecho, uno de los grandes problemas que hay es que yo quiero volver al Romanticismo. Lo reclama todo el mundo. El otro día, hace unos días, Malena Pichot, en una serie de tuits muy interesantes, decía ‘volver a la telenovela clásica’, y lo cual yo coincido. Digo, pero ojo, que volver a la telenovela clásica también incluye que va a haber prohibidos, que va a haber otra vez tipos de conflictos que, si le ponemos mucho marco teórico, se pierden. Porque el romance, en general, son amores con… Es muy difícil poner reglas dentro del amor, y me parece que lo que se fue perdiendo es que se le puso tantas reglas a las cosas.”

LCV: “¿Hoy qué les pasa a los escritores que escriben todo lavandina?”

Lorena Álvarez: “Bueno, para mí esto es un tema. Volví a ver hace poquito Los ricos también lloran, que también me asombró, porque Verónica Castro sorpresivamente, yo me había olvidado completamente. Verónica arranca la telenovela con 17, al otro día cumple 18. O sea, tiene 17. Pero el protagonista, Luis Alberto, que yo estoy enamorada de toda la infancia, tiene 32, y no es un tema. O sea, mirá, se llevan 18, sí, es 14 años, pero si es un tema en que él es un inmaduro, y que ella es mucho más madura. La edad, en términos de que él es un marmota, no que es grande. Es más, le están pidiendo que sea responsable. Es como un adolescente tardío, un Peter Pan que se dedica al juego, no quiere laburar, ese es el conflicto, no que tenga 14 años más. Sino tiene 14 años más y la responsable es ella. Me quedé asombrada. Y en Piel naranja una de las cosas más interesantes es la violencia psicológica, porque siempre se piensa en la violencia como violencia física. Y lo que sufre Marilina Ró, la telenovela, es una violencia psicológica insoportable, que todo termina en los protagonistas muertos.”

LCV: “Yo quiero tomar un par de párrafos de la nota que escribiste, que se llama La era está pariendo un límite. Después de escribir esta nota, tiene que venir al programa, dice, “Está bueno, vos ya tomaste lo de Malena Pichot, pero el T de Pichot también clamando por las novelas.” Dices, “Es muy interesante lo que se puede entreleer entre líneas. Muchos de los que respondieron también tenían una gran necesidad de volver al romance, lo cual abre todo el debate. Volver a ese tipo de ficción no es acaso retornar a un pasado donde hay límites y prohibiciones, donde hay buenos y villanos, premios y castigos, no es como volver también a la religión que ¿Qué es la reflexión posterior a esto, es además volver, dice Lorena Álvarez? Ese tipo de ficción es traer de vuelta las flores, los celos, el miedo, el piropo, las tensiones sin amores reglamentados, como suele decir Alejandra Alexandra Cohan más de una vez. Estamos dispuestos a volver a sentir sin anestesia ni victimización, otro interrogante que sería bueno desentrañar…

Lorena Álvarez: “Es que los romances, el romance tal cual, vos sabés que ahora estoy viendo… viste que estoy viendo mucho cine mexicano, de la era dorada. Estoy como copadísima. Estoy volviendo a ver todo eso, la cantidad de romances donde pasan cosas y donde uno tiene que bancarse las angustias. Esta es una época donde uno se anestesia, todos yendo al psiquiatra, al psicólogo, estamos tomando pastillas para no sentir, y en realidad tampoco está pasando nada, porque hay un montón de cosas que no sentimos. O sea, un romance que sale mal, pareciera que no lo podemos vivir. Bueno, hay que vivirlo, la gente está como diciendo: bueno, ¿qué me vas a dar?, ¿qué te voy a dar?”

LCV: “¿Y de los mexicanos, qué más rescatas?”

Lorena Álvarez: “De los mexicanos estoy como loca, porque me estoy dando cuenta que los últimos 25 años han tenido un cine político que nosotros no hemos tenido. Cuando nosotros veamos, pasen 10 años o dentro de tres meses, lo que fue desde el 2000 a esta altura, no vamos a saber qué pasó en este país porque hemos copiado mucho el cine americano. Y si no tenemos grandes películas como El secreto de sus ojos, que son de los 70 o de 1985… estuve viendo cine mexicano, entre el 99 y tenés un montón de claves, como la Ley de Herodes, una que es la primer película que discute y se mete contra el PRI, que dicen que bueno, el PRI pierde después de esa película. Después vi, que son tres películas, que una es interesantísima, La dictadura perfecta… y acá te quería contar una sola cosa con respecto a las nuevas derechas. La dictadura perfecta, que es una película del 2014 que habla de política, medios, y la mar en coche, y adivina lo que descubro: ese título viene de una pelea, hubo una discusión una vez, se cae el muro en el 89, en el 90, Televisa había un programa especial con Enrique Krauze… o sea, te estoy hablando de grandes intelectuales, invitaban a Vargas Llosa y entre el panel estaba, por ahí, Octavio Paz. Entonces, en un momento están hablando de dictaduras, totalitarismo, está lleno de polacos, de rusos, la caída del muro, entonces en un momento Octavio Paz dice: “Bueno, están hablando de dictaduras, que por suerte México no vive”, y Vargas Llosa recoge el guante y dice: “Disculpame, pero México ha sido una de las perfectas dictaduras, es la dictadura perfecta”. Entonces, le explica sobre el PRI y los atentados… empecé a mirar cosas libertarias de hace cinco o seis años, y ves que uno piensa que la derecha no se está formando para nada y mucho de lo que bajan es parte de esa conversación de Vargas Llosa, bajada a chicos más así, pero esto de los 70 años… esto es lo que decían sobre el peronismo y digo, están tomando… o sea, se están culturizando muchísimo más de lo que nosotros imaginamos. Vemos esas imágenes y… bueno, como todo el tiempo se habla todo rápido… qué sé yo, pero digo, entonces, me estoy dando cuenta que tenemos un destino mucho más latinoamericano del que creemos. Y por eso todo lo que son las lecturas que está haciendo hoy parte del peronismo, con lecturas europeas, con lecturas americanas, no están funcionando en este país. Porque nuestro país tiene de verdad una raíz muy latinoamericana, por eso amamos el melodrama, por eso amamos el drama, por eso no está funcionando. Cuando ponen tantos límites en las historias, nos aburren. Cuando yo era chica, o sea, iba a ver a Los Redondos, me encontré hace poco mi agenda que yo tenía con mis actividades que era, “Hoy ir a tal recital”, mis actividades que no hacía nada, a la escuela y de ahí, solo salía, me iba a bailar, salía mucho… Hoy te toca para cultural y encontré la letra de La mentira… o sea, tenía 17, 18 años, me iba a ver a Los Redondos, pero el bolero me mataba, me encantaba…”

LCV: “Pero uno puede ser absolutamente ecléctico, yo a ver, encontré la… estos boleros no son de tu época, ni tampoco de la mía, mucho menos de la tuya, era mi vieja y mi viejo escuchando esto y bailando en el comedor, o sea, en la terraza de casa, poner esto y ver a mi mamá y a mi papá bailando esto y al rato bailando un rock de Elvis Presley… Yo crecí con la música ecléctica en mi casa, del tango al rock, pasando por esto, la salsa y el Caribe, y la música cubana. Digo, mis viejos eran, en ese sentido, la cultura de transmisión, en lo que tenía que ver con la cuestión musical, fue impresionante, ¿no?”

Lorena Álvarez: “La nota también lo digo, que la lucha… porque cuando tus padres ponían, yo estoy segura que al principio, no es que mi papá ponía Charles Aznavour, yo estoy segura que me quería cambiarlo. La realidad es que se internalizó y después hay alguna música que pasó a mis padres de la mía porque también les gustó, pero siempre se respetó esa cosa de “vos también tenés que conocer el pasado…”

LCV: “A veces los sentimientos son un tango o un bolero, o un bolero, digo, como que te llega, como que está adentro, y los pibes, vos ves bluseros o ves pibes que hoy hacen reversiones de cosas maravillosas que tienen que ver con aquella música de sus abuelos o tatarabuelos, ¿no?”

Lorena Álvarez: “El tango es una cosa, el bolero lo tengo incorporado. O sea, lo tengo incorporado porque a mí me llegó de chica, vuelvo a repetir, en el medio estaba con mis cosas, porque no siempre tenés que buscar su espacio, su lugar. Pero no podía alejarme del tango nunca, me alejé del tango y nunca me alejé del bolero… y en ese cuaderno te lo hubiera traído que casi me muero, cuando veo que digo “tal recital, tal otro” y veo que está la letra completa, o sea, yo estaría enamorada de alguno… pues, yo me enamoraba mucho.”

LCV: “Volviendo con la nota, “La era está pariendo un límite” en Panamá Revista. El tema de la frustración, ¿cómo revertir esas frustraciones que nos provoca esta crueldad que nos da una suerte de anomia? Nos quedamos pasmados.”

Lorena Álvarez: “Es que desde que empezó el siglo ha sido absolutamente cruel, no nos estamos dando cuenta. Uno cree que ahora la crueldad llegó porque es oficial, pero la crueldad es política pública. Y si uno empieza a mirar… te estoy diciendo los últimos años, porque fueron un caso tras otro, el caso de Fernando Báez Sosa, lo patean en la cabeza… digo, estoy hablando de casos así, a un chico que lo terminan pateando… claro, la transversal… claro, te roban un celular y te pegan cinco tiros. Digo, la gente… por eso hay que tener cuidado con la palabra crueldad, porque hay una sociedad que ya vive en situación de crueldad todo el tiempo, vas a laburar y te roban. Bueno, esa persona también siente que son crueles con ellos mismos, te dejan a la deriva, de Dios… bueno, se sienten que la gente es cruel con uno mismo. Digo, es el clímax de la crueldad, por eso lo estamos descubriendo ahora, otras nuevas facetas de la crueldad, que es desde el oficialismo.”

LCV: “La explícita, la que no pide perdón, la que se considera con derecho a ser cruel y se acabó.”

Lorena Álvarez: “Claro, pero digo, es una sociedad que ya venía padeciendo hace muchos años.”

LCV: “Y porque por algo votó y admitió una crueldad del discurso que ya estaba evidente en las campañas, ¿no? Porque son vidas crueles.”

Lorena Álvarez: “Por ejemplo, vuelvo a repetir, si vos tenés un 60, un 50% de una economía informal, esa gente ya vive en una situación de crueldad cotidiana. No hay vacaciones, no hay esto, y si laburás, laburás. Entonces, ¿por qué esa persona va a ser permeable a conmoverse con un despido? Es terrible lo que estoy diciendo, pero estás viviendo atado con alambre hace años, y la pandemia lo dejó muy claro. La pandemia desnudó que entre salud y economía, la gente prefería economía. Y acá vuelvo a México, fíjate que dice… no todos los oficialismos perdieron, no es casual que AMLO, o sea, que Claudia Sheinbaum haya ganado. Es que de verdad López Obrador entendió que tenía una economía informal y entre economía y salud, apostó por la economía. Fíjate que a la larga ganó. Parecía cruel porque murió mucha gente, pero bueno, así fue, era lo que parecía que esa gente quería.”

LCV: “Un temita que se desprende también de esta nota y que tiene que ver con la eterna adolescencia a la que mi generación también se somete a través de cirugías, a través de un montón de cuestiones, a través de una cosa es querer estar informado y otra cosa es competir con el hijo o la hija en la situación de la misma ropa, o de la misma música, o del mismo recital, o de la misma historia, o de encontrar a la mamá en el mismo boliche, o al papá en el mismo boliche, da lo mismo. Esta cuestión de romper el límite que hay de autoridad también. En ese sentido, digo, no tenemos autoridad o no hemos desarrollado o no queremos ejercerla, porque también es una generación de culpas…”

Lorena Álvarez: “Nuestra es la generación hija de los 60. Mi mamá, del 53, son generaciones que han sido creadas con mucha mano dura. Entonces a nosotros nos dieron una libertad… te repito, arranqué todo contando que yo salía a los 14, 15 años, a mí me dieron una libertad que mi mamá decía: “a mí no me dejaron salir”. Yo me casé virgen… bueno, vos hacías otra cosa. A mí no me… no me pusieron límites. Por ende, es una generación que tampoco sabe ponerlos. Pues en general, cuando no te ponen límites, tampoco sabes cómo hacerlo, digo.”

Destacada

Ajuste con gusto amargo. Crisis en golosinas, dulces y alimentos

Según la consultora Scentia, el consumo masivo cayó un 13,9% en 2024 y un 8,6% adicional en el primer trimestre de 2025. A la cabeza de esa disminución de venta se encuentran las golosinas, snacks y confites, que registraron una contracción aún más pronunciada: un 14,6% en el mismo período. Aunque el gobierno festeja que los números ‘le cierran’ por la baja de la inflación, decenas de pequeñas empresas alimenticias están en proceso de quiebra, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y kioscos vacíos. La crisis avanza en toda la industria alimentaria incluyendo gigantes como Mondelez y Molinos. Desde el STIA, su secretario general, Rodolfo Daer, advirtió que “la apertura de importaciones y la flexibilización laboral son los pilares para destruir la industria nacional, la producción y la actividad gremial”, y no descartó una movilización en defensa de los puestos de trabajo, a la que podrían sumarse empleados de toda la industria alimenticia. Realizamos una breve panorámica de los principales conflictos del sector.

Georgalos

No es la primera vez que LCV informa sobre la lucha de los trabajadores para mantener sus puestos de trabajo en Georgalos. Acampes, marchas, cortes de rutas. El conflicto lleva un mes y la tensión sigue acrecentándose. A pesar de los reclamos del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA), la empresa mantuvo la decisión de no reincorporar a cinco trabajadores acusados de presunto sabotaje. La respuesta gremial no se hizo esperar, y este martes 6 de julio hubo una nueva movilización gremial en la autopista Panamericana, que terminó en una cruda represión a cargo de la gendarmería quien desalojó a la fuerza la marcha dejando al menos 8 heridos entre los manifestantes

La tradicional empresa familiar Georgalos, cuya golosina más emblemática para los argentinos fue el Mantecol, sufre los embates de la economía del país. En el 2001 se vio obligada a vender la marca Mantecol al grupo Cadbury Stani, y pudo recuperarlo, con bombos y platillos en el 2020, festejado por el nuevo director, nieto de aquel griego emprendedor. “Mantecol es parte de nuestra identidad, es la marca fundacional de la compañía y volver a tenerla en nuestro portfolio es una alegría enorme”, comentó Guillermo Rimoldi, CEO de Georgalos en ese entonces. La alegría duró 15 años. Sin consumo, no hay empresas, por más icónicas que puedan resultar.

El preciado Mantecol, centro de mesa de las navidades de las familias argentina, fue creado por Miguel Nomikos Georgalos, un inmigrante oriundo de la isla griega Chios, quien mientras estudiaba pastelería en Polonia, logró escapar, un mes antes de la invasión nazi, y huyó hacia Argentina, donde desembarcó en septiembre de 1939. Ese turrón de pasta de maní, tan argentino, se inspiró en una receta griega. Además del Mantecol, otras populares como Toddy, Palitos de la Selva, Nucrem, Flynn Paff, Bazooka, Pequeños Placeres, Lengüetazo y Full Maní, entre otras.

Fueron 85 años brindando dulzura a niños y adultos. Llegaron a poseer siete plantas productivas distribuidas en La Rioja, San Luis, Córdoba y Buenos Aires, la compañía emplea a 2.000 trabajadores. Cuenta con dos centros de distribución, uno en Córdoba y otro en Villa Martelli, donde se encuentran sus oficinas centrales. Aún se desconoce el futuro de las dos mil familias que dependen de ese trabajo para sobrevivir.

Marengo

La reconocida empresa de golosinas santafesina, Marengo, también lleva más de ochenta años produciendo chupetines y caramelos (Chupaleta, Doblete, Mr. Floky, entre otros). Fue fundada en la misma década de Georgalos, el 28 de abril de 1944, tiempos de auge de la industria nacional, en la ciudad de Rafaela. Esta semana se conoció la noticia de la suspensión de 60 trabajadores de esa ciudad debido a la debacle del consumo. Los trabajadores de las áreas de producción y mantenimiento recibieron por mensaje de Whatsapp la notificación de la suspensión sin goce de sueldos desde el 14 al 27 de julio próximos.

En su página web puede leerse el optimismo con el que Marengo se presentaba en sociedad: “Hoy en día nos posicionamos como una de las empresas con más trayectoria de Argentina en la fabricación de golosinas. Decidimos proyectar a futuro una empresa renovada, mediante un modelo de gestión que impulsa y prioriza los valores compartidos, la capacitación y el desarrollo de las habilidades personales…”.

La asunción del presidente Milei fue considerada por Marengo como un golpe de fortuna y lanzaron una iniciativa bizarra, Caramelos “No hay plata“, con la que tuvieron inmediata repercusión mediática bajo el lema “ajuste dulce”.

Sin embargo, la amargura llegó de la mano de la caída brutal del consumo tal como lo reconoce la misma empresa: una “situación económico-financiera particularmente adversa” a raíz de la caída en las ventas.

Aunque aseguran que las suspensiones son “una medida preventiva para evitar despidos masivos” la empresa no da garantías de reincorporación. Por otro lado, ya están reuniendo la documentación para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis.

Mondelez: Oreo, Pepitos, Terrabusi

La crisis afecta no solo a empresas familiares de argentina sino a grandes multinacionales como Mondelez quien compró las marcas más conocidas en galletitas, como Oreo, Pepitos y Terrabusi.

Desde su planta de Pacheco la compañía anunció que aplicará “ajustes en la planta de personal”, un eufemismo que significa retiros voluntarios, suspensiones y despidos. El Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia (STIA) declaró el estado de alerta y movilización y comenzó asambleas informativas en los tres turnos de producción. La tensión fue en aumento a comienzos de julio, a pesar de que tanto trabajadores como empresarios acordaron “mantener la paz social” mientras buscan un acuerdo de estabilidad que permita sostener la actividad. Sin embargo, desde el gremio temen que la multinacional aproveche la ocasión para justificar despidos y denuncia que no asumen lo riesgos empresariales.

Molinos Río de la Plata

La empresa líder en productos alimenticios en América Latina, Molinos Río de la Plata, también entró en conflicto con sus trabajadores por la reducción de la planta de empleados y el anuncio de rebajas salariales.

En mayo de 2025 se inició un conflicto por despidos y precarización laboral que provocó un paro en su planta de Esteban Echeverría. El sindicato denunció que la empresa, además de reducir el personal no cumple con los convenios colectivos de trabajo, establece salarios de forma unilateral y pone en riesgo la seguridad laboral.

El 18 de junio el sindicato STIA inició un paro por tiempo indeterminado por nuevos despidos. “La crisis se desatócuando cuatro compañeros estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde y los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos”, relató un trabajador. Se dictó una conciliación obligatoria que no logró acuerdo alguno y el conflicto continúa. Mientras el gremio sigue oponiéndose a los despidos y la precarización laboral, la empresa justifica su accionar por la “caída de las ventas”.

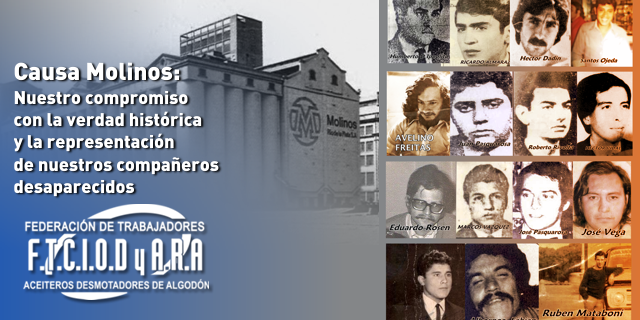

Fundada en 1902, Bunge & Born instaló su primer molino harinero en el Dique III de Puerto Madero. Fue durante la última dictadura militar cuando llegó a su mayor auge. Un éxito manchado de sangre ya que la justicia determinó que la dirección de la empresa participó de la persecusión sindical promovida por el terrorismo de Estado. Se comprobó que Molinos facilitó vehículos y galpones, para secuestrar a los trabajadores de la empresa sindicalizados.

***

Son muchas las empresas alimenticias en crisis. Podemos agregar a Granja Tres Arroyos, Tía Maruca, Verónica, Sancor, entre otras.

Destacada

La crisis de los clubes de barrio: voces desde la cancha y la comunidad por Pedro Villarreal

Los clubes de barrio han sido históricamente mucho más que espacios deportivos: son núcleos sociales, culturales y educativos que sostienen comunidades enteras. En un contexto de aumentos tarifarios y crisis económica, estas organizaciones populares atraviesan momentos difíciles. Desde La Columna Vertebral dialogamos con Pedro Villarreal, referente y activista de los clubes de barrio, para conocer de primera mano cuál es la situación actual, los desafíos que enfrentan y las redes de solidaridad que los mantienen en pie.

LCV: ¿Cómo está en este momento la situación de los clubes de barrio?

Pedro Villarreal: “Bueno, la verdad que hoy estamos muy preocupados por el tema que sacó Adorni con el Gobierno Nacional la semana pasada, del recorte de tarifas, la tarifa diferenciada que veníamos teniendo con la parte eléctrica y el gas, ¿no?”

LCV: Bueno, contame más. Contame cuál es la situación hoy. ¿Cuánto están pagando? ¿Cómo es un promedio? ¿Cómo se manejan? Yo me acuerdo que en algún momento había graves problemas cuando recién empezó este gobierno. Había problemas como muy, muy serios cuando se liberaron las tarifas. ¿Y ahora qué pasa?

Pedro Villarreal: “Bueno, hoy yo creo que vamos a tener los mismos problemas, aún peor todavía, porque vienen a ponernos a foja cero. Hoy están alcanzando a 2.375 clubes, teniendo una totalidad de 20.000 a nivel país, ¿no? Pero bueno, para obtener este beneficio tenés que tener el certificado de vigencia, tenés que tener los papeles en orden, que también se nos está poniendo muy, muy difícil por lo caro que es hacer los balances. Pero bueno, tenemos boletas de gas de 900.000 pesos y de luz de 700.000 pesos. Un club social no lo puede pagar.”

LCV: Decime, ¿cuánto es, por ejemplo, el aporte que hace cada familia? Primero, estos 2.700 clubes, ¿a cuántas familias estarían asistiendo? ¿Cuántas serían las familias usuarias?

Pedro Villarreal: “Y lo que pasa es que ahí hay clubes que tienen 400 socios, y hay clubes que tienen 1.900 socios.”

LCV: Claro, pero un promedio así… no sé, ¿10.000 familias, 20.000 familias? ¿Qué zonas? ¿Zonas de Buenos Aires? ¿Zonas del AMBA?

Pedro Villarreal: “Las zonas son variadas. Sí, las zonas son variadas porque es a nivel país. Ahora, después, las personas que pasan por un club… Estaban diciendo, por un censo de cinco universidades, que pasan 17 millones de personas.”

LCV: Claro, a eso me refería. Eso quería mensurar: en el país, la cantidad de gente que encuentra una salida, un entretenimiento por muy poco dinero. Que es el de la cooperadora, alguna cuota fija… no sé cómo se manejan ustedes. Contame vos cuáles son los ingresos que tiene un club de barrio.

Pedro Villarreal: “Un club de barrio, el único ingreso que hoy está teniendo es una cuota social que va —depende de cada club— de 6.000 a 8.000 o 9.000 pesos. Y hoy, por el contexto social que estamos viviendo, hay muchos que dejaron de pagar. Y la verdad que no le podés decir al nene, al pibe o piba, que no entre.”

LCV: Claro.

Pedro Villarreal: “Después, bueno, tenemos los salones que se pueden alquilar a un precio muy accesible, porque siguen siendo de los socios, para las fiestas de 15 y todo eso, ¿no?”

LCV: Exacto, exacto. Entonces… a ver si nos… ¿y el famoso buffet? ¿Sigue estando el buffet de cuando yo era chica, que iba a comer al buffet del club?

Pedro Villarreal: “Claro que sí. Sigue estando, y es uno de los caballitos de batalla, que con eso, en las actividades de los fines de semana, se pueden solventar para poder parar algún gasto, ¿no?”

LCV: Oí, Pablo, la gente que usa el club… es decir, los papás de los pibes que van a practicar deporte, las señoras que van a hacer gimnasia, los hombres que hacen papi fútbol y demás… Frente a estas circunstancias, ¿entienden y se manifiestan como una comunidad organizada, tratando de respaldar? ¿Cuál es la integración?

Pedro Villarreal: “Sí, la verdad que nosotros estamos haciendo algunas reuniones. Los clubes hacen reuniones internas y se ponen a disposición, y están muy preocupados por el tema de las tarifas sociales. Porque nosotros tenemos que acortar algunas disciplinas, se acortan… o sea, la disciplina, el día es más corto para un club. ¿Y a dónde llevás a los chicos? Porque un club de barrio no solamente son disciplinas deportivas, ¿no? En muchos lugares son comedores, son merenderos. Nosotros tenemos fines de adultos, primario y secundario. O sea, ahí es donde tenemos que andar eligiendo de dónde prender la luz, de la parte eléctrica, dónde apagarla, y ahí es donde estás dejando algunas actividades afuera.”

LCV: No, y además… yo me remito a mi memoria emotiva, ¿no? El club de barrio era ese lugar donde vos ibas y socializabas casi por primera vez con amigos, con amigas. Era otra extensión del colegio. No eran solamente los amigos del colegio. Era también un lugar cultural. Había… no sé ahora, pero… clubes de barrio donde daban extensión educativa y entonces ahí tenían maestros para los pibes que se llevaban materias. Digo, había toda una situación del club como núcleo del barrio, del corazón del barrio.

Pedro Villarreal: “Claro que sí. Todavía hay maestros particulares. Todavía los hay. Algunas bibliotecas seguimos teniendo, como te decía recién, los pibes que de ahí salen y saltan para hacer una carrera en la universidad, ¿no?”

LCV: Y no hablemos del otro día cuando estos señores bastante incultos dijeron: “Nada importante salió de un club de barrio”, y alguien se tomó la molestia de poner que del campeón del mundo, ¿cuántos de ellos, jugadores de nuestra selección, habían salido de clubes de barrio muy chiquitos y habían salido de ese club al más grande? Pero primero fue un club de barrio.

Pedro Villarreal: “Exacto. La otra vez justamente hicimos un plenario la semana pasada, el miércoles, que nos acompañó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia.”

LCV: Sí, te iba a preguntar cómo les había ido con Chiqui Tapia.

Pedro Villarreal: “La verdad que nos fue muy bien. Muy bien. Fue, la verdad, que sorprendente, porque fue un mensaje que habíamos tenido por teléfono, que iba a ser una reunión interna, y él quiso venir a una reunión donde se transformó en plenario. Y la verdad que él mismo lo estaba diciendo: que nosotros somos los semilleros y los campeones del mundo.”

LCV: Claro, claro, claro.

Pedro Villarreal: “Él mismo lo dijo.”

LCV: Absolutamente. Porque ese lugar… yo recuerdo los videos de los jugadores de la selección, cuando uno recién los empezaba a conocer, y algunos eran en algunas ciudades chiquitas del interior de nuestro país, de las provincias, y cómo a deshora entrenaban en el club chiquitito de barrio para seguir entrenando y seguir entrenando… Y ese club era después el que los recibía, y a mí… y el que los empujaba a seguir a instituciones más grandes. ¿Las instituciones grandes se conectan con ustedes?

Pedro Villarreal: “La verdad que hoy nos estamos sintiendo muy acompañados por ellos, por las instituciones. Estamos hablando con los clubes de AFA, a partir de que tenemos una conexión totalmente cercana con el conductor, con Chiqui Tapia.”

LCV: Claro. Ah, están acompañados. Perfecto.

Pedro Villarreal: “Claro. Estamos acompañados por él. Entonces, hoy los presidentes de los clubes de barrio estamos teniendo contacto y estamos trabajando en conjunto con los clubes más grandes.”

LCV: Parece que estamos en un loop permanente del eterno retorno, porque no puedo dejar de acordarme de Luna de Avellaneda cuando estamos hablando de esto, ¿no? Y la lucha de toda una comunidad por sostener su club… y así muchas otras películas. ¿Te acordás? Bueno, hace muchos años, en la época de nuestros padres, seguramente, que era Pelota de trapo y tantos otros, donde se demostraba la importancia de esa célula primaria de la comunidad, que es el club. El club de barrio, el club donde además tantas parejas se han formado, ¿no?

Pedro Villarreal: “Claro que sí. Muchos fueron… a ver, todavía cuando a veces nos encontramos en algún club añejo, encontramos personas que nos vienen y nos dicen: ‘Yo conocí a mi primer novia, hoy sigue siendo mi esposa, y la conocí acá en un baile, un baile de un club.'”

LCV: A ver, ahí tocaste mucho la película Luna de Avellaneda.

Pedro Villarreal: “Nosotros, la primer filial que iniciamos con este sueño, lo hicimos en el año 2007. Se llama Unión Nacional Club de Barrio. En su momento fue Unión de Clubes de Barrio. La primer filial se hizo en Avellaneda, con el espíritu de esa película. Y así fuimos creando filiales, filiales por distrito, y hoy tenemos 73 filiales a nivel país.”

Destacada

Fusión del ENRE y el ENARGAS: “Es profundamente negativo”, advierte Pablo Blanco, secretario general del STIGAS

En una entrevista exclusiva con La Columna Vertebral – Historia de Trabajadores, Pablo Blanco, representante del sector gasífero y referente sindical, analiza con preocupación el reciente decreto del gobierno que fusiona el ENARGAS (ente regulador del gas) con el ENRE (ente regulador de la electricidad). Esta decisión —que plantea la creación de un único ente para todo el sector energético— despierta interrogantes sobre la seguridad, el rol del Estado y la protección de los usuarios. “No es lo mismo gas que electricidad”, remarca Blanco, y denuncia una política de vaciamiento institucional que podría dejar a los consumidores librados a su suerte y sin controles efectivos. En un extenso diálogo, el dirigente también señala los peligros de la desregulación, la fragilidad del sistema actual y la necesidad de mantener organismos técnicos e independientes que garanticen servicios seguros y de calidad.

LCV:“El gobierno aprobó hoy un decreto mediante el cual se fusiona el Ente Regulador del Gas, ENARGAS, con el ENRE, que es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, para crear una única empresa responsable del sector energético nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto?”

Pablo Blanco:“No… yo… a ver, hace poquito nos desayunamos con esta noticia. Yo creo que tiene que ver con su mirada del Estado y de los organismos de control, y del rol que deben tener, digamos, algunas estructuras del Estado. Como se asocia a la cuestión del INTI, si bien no la terminan de disolver —porque no pueden, les gustaría—, hay normativas vigentes respecto del funcionamiento y de las reglas y normas a las que deben estar sometidas las empresas para cumplir con un servicio de calidad, pero además con un tema más importante que tiene que ver todavía con la seguridad. Me parece que el funcionamiento se enmarca en esto. Yo, si usted me pide una calificación, yo digo que es profundamente negativo, ¿no?”

LCV:“Por eso yo quiero saber… a ver… esto que parece de superestructura, yo quiero que usted, desde la cuestión sindical, me pueda explicar: ¿en qué me voy a perjudicar yo como usuario? Porque, además, en el mismo momento se conoce este tema de la desregulación para la competitividad de las empresas eléctricas —no sé si las del gas también, creo que sí—, y además de saber que el 46% de nuestro país no tiene tendido de gas, sigue teniendo el sistema de garrafas. Entonces, en este panorama me gustaría saber: ustedes, como trabajadores, ¿cuál es el aporte?, ¿cómo se ubican en este tema?, ¿qué acciones van a tomar?, ¿se van a perjudicar en el marco laboral?, ¿cómo es?”

Pablo Blanco:“No… digamos… a ver, nosotros ya siempre hemos hecho algunos cuestionamientos a algunas normativas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo desde el Ente Regulador del Gas, el ENARGAS, en este caso, producto de que entendíamos que se liberaba a las empresas de ciertas inspecciones que traían un perjuicio. Por ejemplo, para ser pragmático: llega Metrogas porque usted siente olor en su casa. Entonces Metrogas viene y le corta el gas y le deja un formulario en el que usted tiene que dar intervención a un gasista matriculado. Originalmente, después que el gasista hacía el trabajo, tenía que presentar en Metrogas un formulario —el formulario 35, o 34A si hacía cambio de recorrido—, y ahí aparecía Metrogas y constataba que la cañería no perdiera, que estuviera hecho bajo las normas de seguridad, para que el cliente esté resguardado. Después, en un momento determinado, dejaron que esa responsabilidad recayera solo sobre el matriculado, y que aleatoriamente ellos podían tomar una reparación e investigarla. Así es como edificios completos han quedado 6, 8 meses, hasta un año sin gas. En un momento, el ente regulador dejó librado al azar el control de los matriculados, y eventualmente, las distribuidoras podían verificar dentro de 90 días. Eso significaba un riesgo enorme. Luego, logramos que volviera a recaer la responsabilidad sobre las distribuidoras, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, la que fuera, para verificar que el trabajo esté bien hecho y no haya fugas.”

LCV:“¿Y ahora cómo va a ser? Porque a mí me importa, digo… ¿ahora qué va a pasar?”

Pablo Blanco:“Ahora vamos otra vez a no tener controles, y lo preocupante es eso. Vamos a ver qué va a pasar, porque esto es muy incipiente. Pero yo, viendo los antecedentes de cómo se están dando las reestructuraciones del Estado —en algunos casos con la desaparición directa de organismos y entes controladores— tengo serias sospechas de que esto sea a favor de los clientes. Es cierto que la gente se queja muchas veces: ‘viene Metrogas, me corta’, ‘Naturgy me corta’, y después hay que hacer un montón de obras que son económicamente complejas, además del hecho de quedarse sin suministro.”

LCV:“Mire, yo le voy a ser sincera, Pablo. Uno, cuando recibe en su casa al gasista, al plomero o al electricista, nunca está completamente segura de que no le estén mintiendo un poquitito. Y en el caso de las obras de gas —donde edificios completos quedan sin servicio, y después alguien de la empresa se hace el vivo con algún pedido de coima— más se amplía la sospecha. Ahora, entre ese curro habilitado que parecía existir en algunas situaciones y el tema de no tener ningún control, y yo quedar en manos de creerle o no al gasista, hay un desamparo del usuario muy grande. Por confianza, por desconfianza, por ausencia de control, o porque no hay cultura del cuidado de las casas —como pasó con el tema de la casa esta de Devoto—…”

Pablo Blanco:“Lo de Devoto fue que taparon una rejilla de ventilación. Pero eso es porque evidentemente las personas que estaban ahí no tienen por qué saber. No son gasistas. Tampoco hay costumbre de que, una vez al año, antes de prender las estufas, alguien las revise. Lo que digo es que, a esa falta de confianza histórica que se tenía en la empresa —Metrogas, por ejemplo, que es la de Capital— ahora se suma esto. Insisto: el 46% de nuestra población todavía se alimenta con garrafa.”

LCV:“Pero mire, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo de la garrafa, si quiere, después me da un minutito…”

Pablo Blanco:“Bueno, yo lo que le quiero contar es que yo he visto cosas que hicieron gasistas matriculados donde murió gente. Nosotros hicimos pericias respecto de un matriculado que sacaba un calefón, ponía otro, no cumplía con la normativa de ventilación y los gases se metían para adentro. Tremendo.”

LCV:“Pero, ¿cómo lo solucionamos, Pablo? Porque la gran duda que tenemos los usuarios…”

Pablo Blanco:“Habrá que ver. Habrá que hacer ahora, a partir de esto —que es muy prematuro—, un seguimiento de qué resoluciones se van tomando.”

LCV:“Y Pablo, si todo lo que usted me está contando —y lo que yo le cuento, con la experiencia que puedo tener como usuaria—, si a todo eso le sumamos que hoy el Estado se corre de ese control… Yo pregunto: ¿el sindicato tiene algún peso? ¿Su opinión respecto de que es necesario seguir con los controles?”

Pablo Blanco:“Podremos tener algún recurso jurídico en caso de que… pero ya están trabajando…”

LCV:“Yo le sugiero que empiecen a trabajar porque los despelotes se van a venir en manada.”

Pablo Blanco:“Esto pasó ahora, no lo teníamos de antes. Nosotros tenemos que analizar qué normativas se modifican. Si no se modifica ninguna, si esta fusión de entes no cambia las normas, pues bien.”

LCV:“De hecho, se ha modificado la normativa que tiene que ver con la competitividad. Hoy cualquier empresa puede presentarse a suministrar domiciliario cuando esto entre en vigencia. Se puede competir por la tarifa.”

Pablo Blanco:“Yo voy a poder decir: ‘No, yo quiero la luz de acá’. Todavía no, porque hay contratos firmados. Además, el sistema de gas es muy difícil porque hay redes, y no es que usted decida quién pasa por delante de su casa.”

LCV:“Sí, yo entiendo. Pero el que no entiende parece que es el gobierno que escribe.”

Pablo Blanco:“Puede ser, pero no creo que eso se pueda implementar. Porque la red que pasa por delante de su casa no es algo que usted elija. No puede decir: ‘Quiero que por mi casa pase la empresa Excelente’.”

LCV:“Claro, yo entiendo que había monopolios…”

Pablo Blanco:“Eso no se puede. Había prácticamente monopolios de distintas empresas en distintas regiones. Lo que no entiendo es cómo lo van a instrumentar. Y me preocupa que el sindicato —ustedes— se van a tener que poner al frente de esta cuestión, porque si no, los trabajadores de esas empresas…”

Pablo Blanco:“Tenemos que ver. Las empresas tienen contratos firmados por muchos años. Nosotros cuestionamos eso, pero hoy hay contratos firmados a futuro. Las empresas van a accionar legalmente si hay incumplimiento del gobierno. No creo que sea tan sencillo.”

Pablo Blanco:“Miren, allá por 2008 o 2009 también se desreguló —incluso con el gobierno de Néstor y Cristina— el valor del gas en boca de pozo. Y la verdad es que no se pudo romper el monopolio. Se creó el mercado electrónico del gas. Pero las empresas se cartelizaron y se siguió pagando el mismo precio. Era un buen concepto al principio, pero después se fue diluyendo.”

LCV:“Bueno, vamos a ver, Pablo. Usted está bastante confiado en que las cosas pueden llegar a salir moderadamente bien. Yo lo espero por acá, cuando veamos cómo marcha…”

Pablo Blanco:“No, no, perdóneme. Yo no estoy confiado ni nada. Yo estoy diciendo que hay que tener conocimiento para actuar. Sobre la nada no se puede actuar.”

LCV:“Claro.”

Pablo Blanco:“Sobre el decreto, sobre el texto del decreto…”

LCV:“Lo que dice abajo, la letra chica…”

Pablo Blanco:“No, ni siquiera eso. Habrá que ver cómo van a ir actuando en cada situación. Nosotros tenemos un montón de normativas. Si las modifican, habrá que actuar. Si no se modifica, habrá que ver. Por eso digo: es prematuro. Para nosotros es malo, porque no es bueno que haya una fusión entre gas y electricidad, porque no son lo mismo. Pero bueno, primero hay que conocer qué normativas se van a modificar. Si las que se modifican son malas, actuaremos en consecuencia.”

LCV:“Sí.”

Pablo Blanco:“No tenemos otra herramienta nosotros. No podemos cortar el suministro, porque es un servicio esencial.”

Ajuste con gusto amargo. Crisis en golosinas, dulces y alimentos

La crisis de los clubes de barrio: voces desde la cancha y la comunidad por Pedro Villarreal