Memoria

La huelga de las escobas, por Leónidas Ceruti

En agosto de 1907, la Municipalidad de Buenos Aires decretó un incremento en los impuestos y los propietarios de los conventillos no dudaron en subir los alquileres. La bronca estalló. Los inquilinos iniciaron una huelga y se organizaron en comités. Pero nadie imaginaba que se produciría un hecho inédito: los protagonistas de la huelga serían las mujeres con sus hijos. Fue entonces que a escobazos sacaban a los abogados, escribanos, jueces, bomberos y policías que pretendían arrancar a las familias de sus casas. Similar situación se vivió en Rosario, donde se afirmaba que “nadie puede decir que no estamos en plena guerra contra la explotación y la usura”. Por Léonidas Ceruti, historiador.

Los conventillos fueron casas en que alquilaban cuartos los inmigrantes que llegaban al país en las últimas décadas del Siglo XIX. Fue producto del crecimiento urbano en ciudades como Buenos Aires y Rosario, que no estaban preparadas para un cambio de tal magnitud.

En Buenos Aires, por la gran epidemia de fiebre amarilla de 1871, las familias patricias se trasladaron al Barrio Norte, abandonando sus residencias. Esa situación permitió que numerosas familias se ubicaran en los ya obsoletos caserones de la zona sur. Además, algunos comerciantes y especuladores acondicionaron viejos edificios o construyeron precarios alojamientos para los trabajadores.

Las condiciones eran miserables: al hacinamiento, la falta de servicios sanitarios y de cloacas, se le sumaba que tanto los baños como lavaderos eran comunes. Había un servicio cada diez cuartos aproximadamente. Eso provocaba epidemias como el cólera, la fiebre amarilla, el paludismo, los parásitos y las infecciones.

En algunos casos había cocinas comunes, pero lo más frecuente era que se cocinara en los cuartos. También se destinaban a la cocina los rincones del patio. En cada pieza había un calentador a alcohol o aceite que se colocaba en la puerta para que los olores fueran al exterior. El patio fue un ámbito de encuentros, para las fiestas, “donde reinó el tango y el sainete”, y sirvió también para organizar los reclamos.

Esas eran las condiciones en que vivía la mayor parte de la clase obrera argentina en sus orígenes.

Las escobas se levantan

En agosto de 1907, la Municipalidad de Buenos Aires decretó un incremento en los impuestos para 1908. Los propietarios de los conventillos no dudaron en subir los alquileres.

Pero, el 13 de septiembre de 1907, en las 132 piezas de Ituzaingó 279 en la Capital Federal, estalló la bronca y comenzó la huelga. Fueron más de cien mil inquilinos de conventillos quienes, durante septiembre y octubre, lucharon por la reducción del 30 por ciento en el precio de los alquileres.

Se designaron delegados por conventillo, creando el Comité Central de la Liga de Lucha Contra los Altos Alquileres e Impuestos, que fue el que lanzó la huelga general. Rápidamente se extendió la medida y la articulación con los comités que se formaron en los diferentes barrios.

La lucha había comenzado. Y la represión también.

Peligrosas eran las madrugadas en que los ocupantes de los conventillos porteños se preparaban para ir a sus tareas. Esa era la hora elegida para sacar a los trabajadores y sus familias de las habitaciones por la fuerza, usando agua helada disparada por los bomberos.

Pero nadie imaginaba que se produciría un hecho inédito: los protagonistas de la huelga serían las mujeres con sus hijos. La consigna que pasó de un conventillo a otro fue: Resistir el alza de los alquileres y los desalojos.

Fue entonces que a escobazos sacaban a los abogados, escribanos, jueces, bomberos y policías que pretendían arrancar a las familias de sus casas.

La revuelta desde La Boca se extendió a San Telmo y a otros barrios; de allí a ciudades como Rosario, La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza.

Los propietarios y el gobierno no podían creerlo.

De los 500 conventillos porteños en rebeldía, se llegó en semanas a 2000.

En medio del conflicto, desfilaron cerca de trescientos niños y niñas de todas las edades, que recorrían las calles de la Boca en manifestación, levantando escobas “para barrer a los caseros”. Cuando la manifestación llegaba a un conventillo, recibía un nuevo contingente de muchachos, que se incorporaba a ella entre los aplausos del público, según publicó la revista Caras y Caretas.

Las mujeres, que estaban todo el día en las casas al cuidado de sus hijos, enfrentaron los desalojos. El diario La Prensa comentó que el 21 de octubre la Policía intentó desalojar un conventillo, “pero las mujeres ya estaban preparadas e iniciaron un verdadero bombardeo con toda clase de proyectiles, mientras arrojaban agua que bañaba a los agentes”.

La resistencia a los desalojos tuvo diversos métodos. Por ejemplo, cerrando las puertas de calle con cadenas y manteniendo guardias día y noche. Junto a las puertas acumulaban piedras, palos y todo elemento intimidatorio. Algunas crónicas relatan la decisión en algunos conventillos de colocar enormes calderos con agua hirviendo amenazando despellejar a quienes intentaran echarlos.

Pero las expulsiones tuvieron un final trágico cuando una comisión judicial y policial fue a ejecutar un desalojo a la calle San Juan 677. Cientos de vecinos quisieron impedirlo. Comenzaron los golpes y la policía se abrió paso con sablazos y disparos. Una bala impactó en la cabeza de un obrero, Miguel Pepe, de 18 años, que a las horas falleció.

La resistencia se incrementó y varios propietarios fueron cambiando sus pretensiones.

La alegría recorrió la ciudad. En muchos patios, volvieron las fiestas y bailes.

Pero en donde la organización era débil, los desalojos avanzaron. Docenas de familias quedaron en las veredas. La solidaridad del gremio de los conductores de carros hizo que se pusieran al servicio de los desalojados para los traslados.

La huelga en Rosario

Iniciado el conflicto, inmediatamente se formó la “Liga Pro Rebaja de Alquileres”, que reuniría a los delegados de los conventillos de la ciudad. “La Protesta” comentó que se habían nucleado miles de familias obreras condenadas “a la más inicua de las explotaciones, la del alquiler desmedido”, como consignara el diario.

Un sector del periodismo rosarino estuvo junto a los inquilinos. “El Municipio”, en un editorial, comentó que “los explotados que dan la sangre por el progreso nacional y el enriquecimiento particular y a quienes ni siquiera se les da el pan y el techo que necesitan”. Otros diarios, como “El Tiempo”, reflejarían de modo permanente la adhesión a las medidas que se iban tomando, señalando que “están bien encaminados los trabajos para promover en esta ciudad una huelga de inquilinos; hoy ha sido presentado a los propietarios y encargados de conventillos un pliego de condiciones”.

El documento elaborado por los huelguistas incluía entre sus demandas una rebaja del 30 por ciento sobre los alquileres vigentes; higienización de las habitaciones de los conventillos a cargo del propietario; eliminación de los pagos por adelantado y de las garantías; recibir a familias numerosas; seguridad de que no habría desalojo de ningún inquilino por el hecho de haber participado de la huelga.

“La Protesta”, a fines de septiembre, anunciaba que la huelga de inquilinos iba adquiriendo mayor dimensión: “Pasan de 30 los conventillos en huelga en la ciudad de Rosario y puede calcularse en más de un millar el número de inquilinos que toma parte en el movimiento. Son varios los propietarios que han entablado demanda de desalojo contra sus inquilinos por falta de pago”. En otra edición, informaba que “se han adherido a la huelga los moradores de unas 130 casas de inquilinato. El movimiento es muy compacto en los barrios de La República, Súnchales, Talleres y adyacentes”.

El Comité Pro Rebaja de Alquileres organizó un acto-asamblea. La concurrencia fue masiva y, cuando los oradores hacían oír sus reclamos, la policía se hizo presente reprimiendo y disolviendo la reunión, cargando con la caballería y repartiendo sablazos y latigazos a hombres, mujeres y niños.

La huelga continuó y se sucedieron otros enfrentamientos entre la policía y los inquilinos por los intentos de desalojos. Pero las fuerzas comenzaron a mermar, por eso “El Municipio” hizo un llamamiento a continuar la lucha y en un artículo se podía leer: “Sería doloroso que aquí se malograra el movimiento por la dejadez de sus habitantes. Todos estáis conformes en que el alquiler es carísimo. Pues entonces, ¿qué esperáis?”. Por su parte, “La Protesta” también alentaba indicado a las familias de los inquilinos: “¿Desalojos? ¡Agua hirviendo! Todas las armas son buenas en épocas de guerra; y nadie puede decir que no estamos en plena guerra contra la explotación y la usura. ¡A defenderse, pues!”.

Los rumores de una huelga general recorrieron Rosario, ya que eran numerosos los gremios que apoyaban.

La huelga trajo algunas mejoras, pero no logró modificar los problemas de vivienda de los trabajadores. Y como se destaca en una investigación del conflicto “recién una década después, el parlamento nacional iba a aprobar el proyecto de Juan Cafferata de construcción de viviendas obreras, materializado en un porteño barrio cuya imagen iba a quedar fijada incluso en la letra de tango con aquello de “En el Barrio Cafferata / en un viejo conventillo / con los pisos de ladrillo / minga de puerta cancel”.

(Publicación original en AnRed)

Internacionales

“La guerra le quita la máscara a los que ya han elegido no ser humanos”, Silvia Salis, alcaldesa de Génova

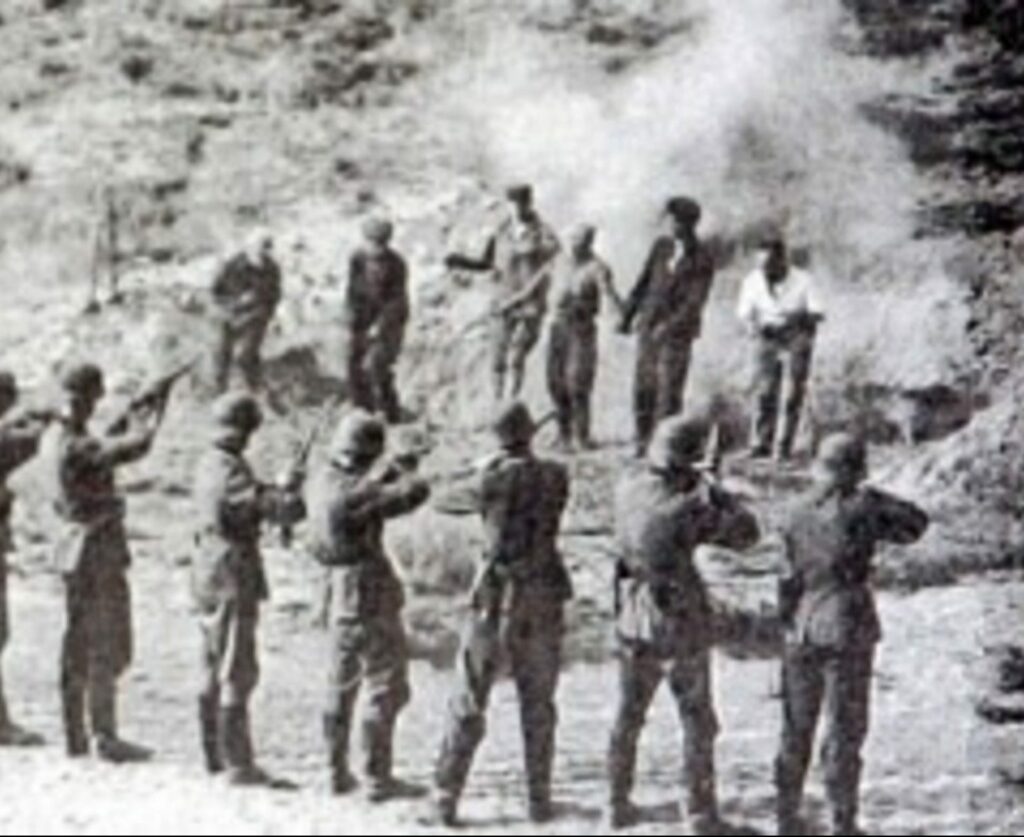

El 12 de agosto de 1944, el ejército nazi fusiló a 560 habitantes del pequeño pueblo de Sant’ Anna de Stazzema. Familias enteras -hombres, mujeres, niños y ancianos- fueron obligadas a salir de sus casa y colocarse frente al pelotón de fusilamiento. En un nuevo aniversario de esta herida abierta, la alcaldesa de Génova fue la encargada de decir unas palabras mientras la primera ministra, Giorgia Meloni, permanecía en silencio. En su discurso, Silvia Salis, dijo lo que había que decir. “La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando.”

“Me llamo Silvia. Soy una ciudadana de la República de Itala. Soy hija de Génova, una ciudad que dio su vida por la Resistencia, que se liberó de la locura del nazifascismo, una ciudad que dio la vida por la Resistencia. Una ciudad medalla de oro de la Resistencia, como lo es Stazzema. Estoy aquí, en este lugar sagrado, NO para recordar. Estoy aquí para no olvidar, que no es lo mismo.

Recordar es una acción que pertenece a la mente. No olvidar también pertenece al corazón. Y hoy, con el corazón, aunque no nos demos cuenta, hacemos ruido. Quiero que este ruido se escuche hasta el valle. Porque estamos aquí para elegir. Para elegir de qué lado estar. Porque cada vez que honramos la masacre de Sant’Anna di Stazzema no hacemos un gesto formal. Tomamos posición. Miramos a la Historia a la cara y decimos: «No olvido. Resisto. Continúo el camino de quienes fueron arrebatados de sus vidas, para defender las nuestras». La memoria de la Resistencia es nuestra memoria, es la memoria de quienes lucharon para derrotar al fascismo y al nazismo. (…)

La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando. Dicen: «La política de hoy ya no es lo que era. Faltan ideologías». En cambio, yo digo que las ideologías sí están ahí. Y añado, afortunadamente, que no me siento como quienes, incluso hoy, minimizan la Historia. No me siento como ellos, ¿es una cuestión de ideología? Quizás, pero sobre todo, es una cuestión de humanidad. Aquí no había un mañana. Porque los ogros cerraron la puerta del tiempo a 560 seres humanos. Algunos dirán: «Pero era tiempo de guerra». Pero la guerra no justifica el horror.

La historia enseña que cuando se pisotean los derechos fundamentales no se trata de un fenómeno aislado. La barbarie se difunde, nuestro mismo ser humanos se pone en discusión.

Hoy como ayer las víctimas son inocentes, y existe todavía quien justifica la violencia contra quien no tiene ninguna culpa. La barbarie de Stazzema es la misma que está devastando otros lugares del planeta. Hoy, Bianca podría ser una mamá de Gaza o de Kiev.

La guerra les quita la máscara a quienes ya han elegido no ser humanos. Cada época tiene su propia forma de difundir la aparente verdad. Érase una vez, había balcones y plazas. Hoy, encuestas, publicaciones, hashtags, frases populistas gritadas en programas de entrevistas, quizás sin siquiera un interrogatorio. El fascismo no le teme a las armas, le teme a la cultura. Le teme a los libros. (…)

¡Viva Santa Ana! ¡Viva la Resistencia!

Destacada

16 de junio de 1955: Esa maldita costumbre de matar, por Leónidas Ceruti

El mes de junio de 1955, no fue un mes cualquiera durante el segundo gobierno del Gral. Juan Domingo Perón. El día 11, la Iglesia Católica realizó la procesión de Corpus Christi, que excedió lo religioso y se produjo una movilización opositora que reunió 250.000 manifestantes, desplazándose desde la zona de la Catedral a la zona del Congreso Nacional.

Las crónicas reseñan que los activistas dañaron placas conmemorativas a la figura de Eva Perón e izaron la bandera del Vaticano en lugar de la bandera argentina en el mástil del Congreso. El conflicto se agudizó cuando se conoció que durante la procesión se había quemado una bandera argentina y al publicarse en los diarios la fotografía de Perón y Borlenghi mirando los restos de la misma.

El 16 el gobierno había organizado un acto de desagravio a la bandera nacional. El ministro de Aeronáutica, Brigadier Mayor Juan Ignacio de San Martín, dispuso que la aviación testimonie su adhesión al presidente de la República, desagraviando a la vez la memoria del general José de San Martín. Para esto decidió que una formación de aviones sobrevuele la Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos del Libertador. El anuncio del desfile reunió en Plaza de Mayo a un numeroso público. Se trataba de un acto cívico-militar en solidaridad con el gobierno frente a los embates de la oposición.

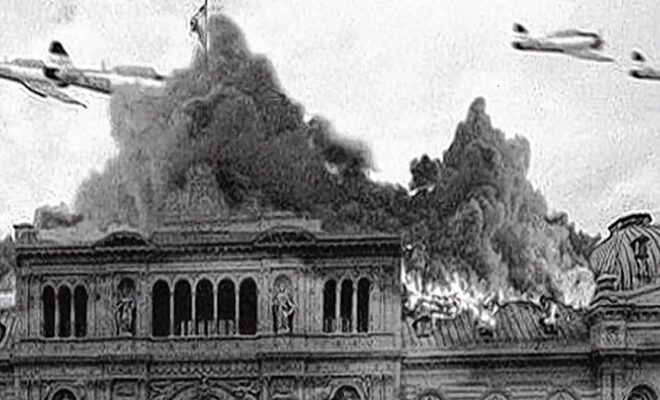

Pero durante esa jornada, al mediodía se produciría el bombardeo, conocido como la Masacre de Plaza de Mayo. Ese día un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno del presidente Perón, intentó asesinarlo y llevar adelante un golpe de estado y, si bien fracasaron en su propósito, durante el mismo varios escuadrones de aviones pertenecientes a la Aviación Naval, bombardearon y ametrallaron la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, el edificio de la Confederación General del Trabajo y el edificio que en aquella época servía como residencia presidencial.Causaron la muerte de 700 personas y más de 2000 heridos.

Los relatos de la época comentan que:

“A las 12.40, la escuadra de treinta y cuatro aviones de la Marina de Guerra argentina que había estado sobrevolando la ciudad desde hacía bastante tiempo (22 North American AT-6, 5 Beechcraft AT-11, 3 hidroaviones de patrulla y rescate Catalina), iniciaron sus bombardeos y ametrallamientos al área de la Plaza de Mayo.”

“El capitán de fragata Néstor Noriega, de 39 años de edad, esperaba que el cielo se despejara, la escuadrilla formaba escalonada hacia arriba. A las 12,40 Noriega al mando de su Beechcraft descarga una bomba de 100 kilos que cae sobre la sede presidencial; a continuación los North American al mando del capitán de corbeta Santiago Sabarots descargan bombas de 50 kilos cada uno. La sorpresa del ataque hizo que el mismo cayera sobre la población, que realizaba sus actividades normales debido a que era un día hábil.”

“Entre las primeras víctimas se contaron los ocupantes de los vehículos de transporte público de pasajeros. Un trolebús repleto recibió una bomba de lleno, muriendo todos sus ocupantes.”

“La Plaza de Mayo era un incendio, quienes salían de las bocas del subte se encontraron con la nube de pólvora, los aviones rasantes sobre el casco porteño, la gritería, la desesperación, la gente intentando esconderse como podía, heridos, muertos, mutilados. Los aviones lanzaron sus bolas de fuego y muerte contra los trabajadores que se desplazaban hacia sus tareas, o bien transeúntes distraídos que recorrían ese lugar histórico, mientras se escondían como podían ante la sorpresiva y violenta lluvia de bombas y metrallas”.

Esa mañana fue el bautismo de fuego de los aviones de la aeronáutica contra el pueblo. Los aviadores arrojaron nueve toneladas y media de explosivos, según algunas fuentes, otras, catorce toneladas sobre la población civil inerme.

Perón se había retirado al Ministerio de Guerra ubicado a 200 metros de la Casa Rosada por lo cual no estaba en ella al comenzar los ataques aéreos y el intento de asalto por fuerzas de tierra.

Después de la primera hora de bombardeo los gremios empezaron a convocar a los obreros para organizar una Marcha de Resistencia a la Plaza de Mayo en defensa de Perón. Una bomba cayó sobre la convocatoria a las 13.30 y mató a Armando Fernández, de la Asociación de Trabajadores Jaboneros, Perfumistas y Afines.

Mientras se acentuaban los tiroteos en el centro porteño, se ordenó a la Base Militar de la Fuerza Aérea en Morón el despegue de interceptores a reacción. Los pilotos se encontraban entonces en acaloradas discusiones sobre si debían adherirse o no al movimiento de los sublevados. Rápidamente se hizo al aire una escuadrilla de cuatro Gloster Meteor leales al gobierno. Si bien no pudieron llegar a tiempo para impedir el bombardeo, lograron interceptar una escuadrilla naval rebelde que se retiraba de la zona. El combate se produjo a baja altura sobre el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery y el Río de la Plata.

La Base Aérea de Morón caería entonces por poco tiempo en manos rebeldes, con lo que estos pudieron hacerse con 4 Meteors. Los hicieron despegar para continuar ametrallando la zona de Plaza de Mayo en apoyo a los rebeldes emplazados en la zona del Ministerio de Marina, extendiendo sus acciones hasta las 17.20. Al no contar con bombas uno de estos aviadores empleó su tanque de combustible como si fuese una bomba de napalm, que cayó sobre los automóviles que se encontraban en el estacionamiento de la Casa de Gobierno.

Ante el fracaso del combate en tierra y luego de ser derribados dos aviones por las baterías antiaéreas montadas en la zona, los aviadores rebeldes recibieron la orden de escapar al territorio uruguayo, pidiendo asilo. De los treinta aviones que huían, algunos aparatos no llegaron a aterrizar en el territorio uruguayo por el excesivo consumo de combustible invertido en los ametrallamientos, por lo que sus pilotos debieron descender forzosamente al Río de la Plata o en campos de la zona de Carmelo.

El pueblo salió a la calle enardecido, solicitando armas al presidente. En un mensaje radial emitido por el General Perón afirmó que “la situación está totalmente dominada. El Ministerio de Marina, donde estaba el comando revolucionario, se ha entregado y está ocupado, y los culpables, detenidos”, e instó a la población: “nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión”.

Se había perpetrado uno de los hechos más cobardes y criminales de militares y civiles de la historia de nuestro país.

Destacada

Matías Cerezo: “La construcción del Conti fue una epopeya. No puedo hablar en pasado, para eso falta”

Matías Cerezo, politógo y trabajador del Centro Cultural Haroldo Conti, pasó por La Columna Vertebral para explicar la situación de los sitios de la Memoria. Junto a él recorremos la memoria del escritor que le dió nombre al emblemático organismo y la historia del Centro Cultural fundado por Eduardo Jozami y Eduardo Luis Duhalde en el año 2004 dentro del Espacio de la Memoria de la ex ESMA. En medio de la polémica por su supresión o cambio de nombre decidida por el Ministerio de Justicia de la Nación en la era Milei. “Una medida negacionista y apologética”, define Cerezo. No sólo pretenden acabar con nuestra memoria histórica sino que hacen una apología de la dictadura, menospreciando la labor de la Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de Derechos Humanos. Un diálogo abierto sobre esa ‘epopeya’ que significó la construcción del mayor Centro Cultural de la memoria del país, en donde se logró armar una utopía sobre un edificio destruído que se transformó en un faro de cultura, por el que pasaron decenas de músicos, actores, muestras de arte y una librería. Una experiencia inédita en el mundo que puso sobre el tapete la discusión sobre cómo sembrar vida en un espacio de muerte. ¿Era lícito llenar de arte y colores un espacio destinado al horror durante la dictadura militar? Sí, lo fue. Y la experiencia marcó un camino. Escuchá la charla entre Matías Cerezo y Nora Anchart, dos protagonistas que participaron de esa construcción. Hoy el edificio permanece cerrado y cercado por fuerzas de seguridad. La mayoría de sus trabajadores fueron despedidos. “Me cuesta hablar en pasado del Conti. Yo creo que para eso falta”, sostiene Matías e invita a participar en la defensa de los distintos centros de memoria que están peleando por su permanencia, como el ex Centro Clandestino de Virrey Cevallos que está siendo desguazado.

Histórica flota solidaria por Gaza. Portuarios de Génova advierten: “Tienen que volver sin un rasguño o bloqueamos los puertos de Europa”

Carta a los hipócritas de Europa, por Franco ‘Biffo’ Berardi