Historias de trabajadores

Disfrazadas, por Patricia Borensztejn

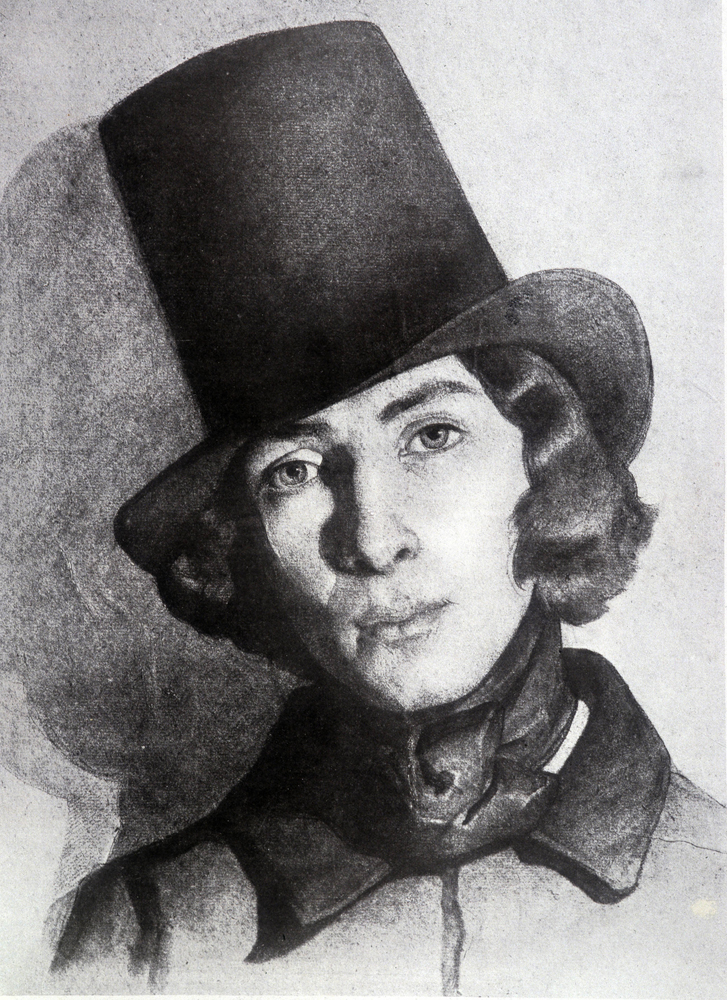

Margaret Ann Bulkley, inglesa, médica, sirvió en el ejército y vivió entre 1795 y 1865. Realizó la primera cesárea exitosa en su país. Fue conocida como James Barry.

Amantine Aurore Lucile Dupin, francesa, escritora, vivió entre 1804 y 1876. Tuvo muchos amantes entre otros Federico Chopin y vivió rodeada por la intelectualidad de su época. Fue conocida como George Sand.

Mary Ann Evans, inglesa, novelista, poetisa y traductora. Una de las principales escritoras de la época victoriana. Vivió entre 1819 y 1880. Fue conocida como George Elliot. Toda su obra continúa referenciada con el nombre George Elliot.

Charlotte, Emily y Anne Bronte. Hermanas inglesas, escritoras, Vivieron entre 1816/1820 y 1848/1855. Fueron editadas y conocidas como Currer, Ellis y Acton Bell. Charlotte sobrevivió a sus hermanas y reconoció la autoría de los libros escritos bajo seudónimo masculino.

Concepción Arenal , española, abogada , vivió entre 1820 y 1893. Para asistir a clase se disfrazó de hombre. Nunca obtuvo su título pues fue descubierta. Visitaba las cárceles y bregaba por la salud de los prisioneros.

Jeanne Baret, francesa, botánica y exploradora, vivió entre 1740 y 1807. Primera mujer que dio la vuelta al mundo. Fue conocida con el nombre de Jean Baret.

Caterina Albert i Paradis, catalana, escritora, vivió entre 1869 y 1966. Fue conocida como Víctor Català.

Dorothy Lucille Tipton, estadounidense, pianista y saxofonista, vivió entre 1914 y 1989. Fue conocida como Billy Tripton.

Karen Bliksen, danesa, escritora, vivió entre 1885 y 1962. Escribió Memorias de Africa y fue candidata al nobel en 1962. Fue conocida como Isak Dinesen.

Dorothy Lawrence, inglesa, periodista y corresponsal de guerra, vivió entre 1896 y 1964. Fue conocida como Denis Smith.

¿Que comparten estas mujeres entre sí? Médicas, abogadas, escritoras , periodistas, músicas?

Todas y cada una de ellas, para cumplir sus sueños, se disfrazaron de hombres.

Destacada

Kurt Lutman: “Todos somos artistas de nacimiento”

Kurt Lutman tiene sangre alemana, española, italiana y árabe. Pero es cien por ciento rosarino. “Yo nací en Rosario en el ‘76 y recién tuve el documento en el ‘83, porque mi vieja se había empecinado en ponerme Kurt y no se aceptaban nombres extranjeros. Sí se aceptaban empresas multinacionales extranjeras, pero nombre, no”. Sus orígenes fueron tan variopintos como su destino. Empezó como jugador de fútbol en Newlls Old Boys. Se destacaba como enganche y tenía un futuro prometedor hasta que un día, allá por el año 2000, quiso entrar al estadio con una bandera de HIJOS. Se lo prohibieron y Kurt se peleó feo con la directiva del club que decidió bajarlo a la reserva. Tenía 24 años cuando su foto dio vuelta el mundo. En la tercera metió un golazo y lo festejó mostrando una camiseta que decía: “Carcel a Videla y a todos los milicos asesinos”. Testarudo, no habían logrado acallarlo pero sí que dejara el fútbol. Desde entonces tuvo oficios varios: albañil, vendedor de limones, artista de circo y escritor ambulante. Descubrió que el arte estaba en su cuerpo no sólo para dibujar gambetas. Empezó a escribir, y editar sus libros que vendía en persona, entregando a domicilio. Un escritor en bicicleta. Las bicicletas hablan mucho de Rosario.

Con ustedes, Kurt Lutman, un laburante todo terreno y militante de la vida.

LCV: ¿Cómo es que tu carrera devino tan variopinta? Supongo que albañil, vendedor de limones y artista del circo tiene que ver con algo de buscavida, pero a lo mejor con el artista del circo combinaste también tu vocación de jugador de fútbol?

—Está bueno ese puente que tejes. Primero, yo creo que todos los oficios por los que pasé tuvieron que ver con poder ganarme el mango y poner la mesa y alimentar a mis dos hijos. Segundo, que ese vínculo que yo creí que no existía entre el arte y el fútbol. Yo de toda mi vida había hecho fútbol, nunca había tenido ninguna búsqueda de expresión artística, más allá de que el fútbol también es un arte, pero digo, lo que es la búsqueda artística tradicional. Un amigo me convenció de que en realidad no estaban muy separados y esto que vos marcaste, que había un lenguaje en el cuerpo que uno podía ir encontrando. Tuvo razón. Yo soy un convencido de que en realidad somos artistas del nacimiento, y que según la sociedad en que crezcamos, la familia, la cultura, nos vamos de a poco haciendo espectadores del arte en lugar de constructores y protagonistas.

LCV: Sí, hacemos lo mismo con la vida.

—Totalmente. Lo mismo que hacemos con la historia de nuestro país. Entonces esa búsqueda de poder empezar a ejecutar, empezar a hacerme cargo de que había todo un lenguaje poético que cada uno puede construir. Empecé a jugarlo y me entusiasmé y terminé convirtiendo un poco esa experiencia de lo que fue la Escuela de Arte Urbano de Rosario, que es la escuela de circo, devenido a poder escribir, y de ahí pude sacar cinco libros.

LCV: ¿Son novelas, cuentos, hay poesía?

—Hay crónicas, hay poesía, hay algunos cuentos cortos. Yo no tengo un modo, no he tomado talleres de escritura. He tenido un poco el arrojo de poder empezar a escribir por el impulso de algunos amigos, y al ver que me gustaba mucho, empecé a encontrar un tono propio. Yo siento que la construcción de esa autoridad interna es muy difícil, ya que tenemos varas demasiado altas en esto de la construcción del arte, ¿no? Ustedes siéntense y miren. Porque hay ciertos escritores, porque hay ciertas escritoras, y porque en realidad para escribir hay que pasar por ciertos lugares y hay que tener cierto estilo, y hay un montón de ciertos, ciertos, ciertos que nos dejan afuera, ¿no? Y lo que termina sucediendo es que las expresiones populares quedan relegadas a como si fuera un arte de segunda mano. Así que yo empecé a jugar con mi arte y la verdad que estoy muy contento.

LCV: El concepto de trabajo en cultura, ¿Para vos cómo es?

—Yo creo que la cultura debe ser remunerada y que es un laburo, y que el laburo es cultura, como bien vos lo marcabas, y que habla de la cultura de un pueblo, cultura como cultivo de la tierra, como esa expresión propia. Yo defiendo mucho lo que es mi laburo con respecto al arte. También esa defensa y ese empoderamiento para poder traducirlo en laburo, siento que tiene que ver con un par de palabras que dije antes, que es la autoridad interna. Cuando uno siente que empieza a querer lo que hace y le da un valor, ya puede poner un valor hacia afuera y decir che, mi laburo, mi trabajo, mi arte vale. Pero eso va de la mano muchas veces de esa construcción de autoridad, porque cuando uno no tiene esa solidez o todavía está medio enclenque, incluso saca libros y los regala porque le da vergüenza cobrarlos. He pasado por ese proceso también. Entonces a mí me parece interesantísimo esto de poder recuperar no solamente la dignidad y la autoestima, tanto con respecto al laburo como con respecto al arte que uno hace.

LCV: ¿Militaste en Hijos por una por decisión propia de acercarte a la gente de Hijos, o tu familia también estuvo atravesada por esa historia?

—No, la particularidad que tiene Hijos Rosario y que tenía en su momento, es que se consideraba hijos de una generación y de una misma historia. Entonces no había una cuestión de necesidad filiatoria o familiar. Yo no vengo de una familia militante, bah, mis viejos no eran militantes, mis abuelos sí, más mi abuelo materno.

LCV: ¿Qué hacía tu abuelo materno?

—Era un tipo que era peón de taxi y laburaba en el sindicato también. También fue delegado del ferrocarril. Fue un tipo que tenía inquietudes con respecto a la justicia peronista. De ahí creo que recojo y recupero un poco la cuestión casi intuitiva de estar dentro de un equipo, en el club que sea, y entender de que hay un salario que si hay uno que no cobra, no tiene que cobrar nadie. Por eso uno se considera parte de un equipo. En ese marco empecé también, porque me han enseñado así mis compañeros, a mirar que no solamente uno juega en equipo dentro de la cancha, sino que pertenece a un colectivo afuera.

LCV: Hace muy poco, en medio de los despidos de los estatales, alguien me aconsejaba que como a mí no me está yendo tan mal que no me angustiara tanto: “deja de mirar tanto el bosque y copate con tu árbol’ me decía, pero no me sale. ¿A vos te sale?

—Yo creo que es necesario por momentos las dos cosas. Creo que es tan avasallante la realidad que a mí me ha pasado que cuando estuve cotidianamente conectado a lo que iba sucediendo en realidad entraba en niveles de temor muy profundo y opté por cerrarme. Y al cerrarme quedé por fuera de una realidad que también me hacía mal. Entonces yo creo que hay una dualidad, un pivoteo, o por lo menos es muy personal, ¿no? Pero que a mí me ha servido mucho, que es entrar y salir de la realidad, porque realmente se me hace muy avasallante. Ver la cantidad de miles y miles y miles de compañeros y compañeras despedidos, y la cantidad de miles y miles y miles de pibes que no morfan. Entonces cuando uno está en estos niveles de angustia no creo que el argumento sea vos que no la pasás tan mal, no tenés que zapatear, sino vamos a cuidarnos, vamos a protegernos donde pueda, pero somos parte de una comunidad que en realidad se hace inviable que uno la pase bien si todo un pueblo está siendo castigado.

LCV: ¿Qué hacemos para que todo esto pare? ¿Le ves salida a esta historia a vos?

—No, la salida que veo tiene que ver con que este gobierno en realidad se interrumpa y termine lo antes posible. No tiene que ver con no respetar la democracia. Una cosa es ser democrático, yo soy democrático y recontra banco las instituciones democráticas y creo que una de las mejores conquistas que hemos conseguido como pueblo es la recuperación de la democracia. Otra cosa es que un desquiciado masacre económicamente a parte de una población, y que uno en nombre de un cierto juego democrático tenga que bancarse cuatro años de gente muriendo en los hospitales porque no hay insumos y porque el tipo no apuesta a lo público. Entonces me parece que el juego democrático incluso, cuando uno habla de democracia, de libertad, que son palabras que últimamente están dando vueltas, bueno no, hay límites. Y cuando la cosa se pone tan peligrosa como se está poniendo, siento que los partidos políticos deberían tomar una decisión drástica que tiene que ver con quitarle el apoyo político a este tipo y dejar de hacerle juego. Hablo también de los gobernadores de las provincias que están siendo cómplices de este desquicio.

LCV: Decime dónde podemos conseguir los libros.

—Los libros en este momento están agotados en papel, porque como no tengo editorial, ni la busco tampoco, por el momento es un laburo autogestivo, suelo reeditar los libros después de que vendo cierta cantidad y últimamente la realidad me impone poder gastar esa guita en poner la mesa en lugar de reeditarlo. Entonces mis libros se están vendiendo solamente hasta el día de hoy en formato digital. Me pueden encontrar en Instagram @kurtlutman. Ya que me pusieron un nombre tan extravagante, lo utilizo para que me puedan encontrar.

Historias de trabajadores

Oda al Pan

Al pan pan, y al vino, vino. El pan nuestro de cada día es también una comunión entre iguales. La enorme simbología del pan nos evoca la sencillez de los básico. Algo tan elemental como el aire para respirar pero con una diferencia esencial: es producto del trabajo humano. Pan es Todo en griego y ‘pasto, grano, alimento’ en Latín. Pan, en definitiva, es Todo lo que necesitamos. Como el amor, la música o la poesía. Así lo describía el poeta Pablo Neruda:

PAN

con harina, agua y fuego te levantas,

espeso y leve, recostado y redondo,

repites el vientre de la madre,

equinoccial germinación terrestre.

Pan,

qué fácil y qué profundo eres.(…)

Ahora, intacto,

eres acción de hombre,

milagro repetido, voluntad de la vida.

Oh pan de cada boca,

no te imploraremos,

los hombres no somos mendigos

de vagos dioses o de ángeles oscuros:

del mar y de la tierra haremos pan,

plantaremos de trigo,

la tierra y los planetas,

el pan de cada boca, de cada hombre,

En cada día llegará porque fuimos

a sembrarlo y a hacerlo.

No para un hombre sino para todos.

El pan, el pan para todos los pueblos.

Por eso, pan,

si huyes de la casa del hombre,

si te ocultan, te niegan,

si el avaro te prostituye,

si el rico te acapara,

si el trigo no busca surco y tierra,

pan, no rezaremos,

pan, no mendigaremos,

lucharemos por ti con otros hombres,

con todos los hambrientos,

por todos los ríos y el aire

iremos a buscarte,

toda la tierra la repartiremos

para que tú germines.

Y con nosotros avanzará la tierra:

el agua, el fuego, el hombre

lucharán con nosotros.(…)

Todos los seres tendrán

derecho a la tierra y la vida.

Y así será el pan de la mañana,

el pan de cada boca,

sagrado, consagrado,

porque será el producto

de la más larga dura lucha humana.

No tiene alas la victoria terrestre:

tiene pan en sus hombros,

y vuela valerosa liberando la tierra.

Como una panadera

conducida en el viento.

Por eso hoy, mientras una multitud marcha por las calles reclamando Pan, Paz y Trabajo, elijo contarles ésta historia.

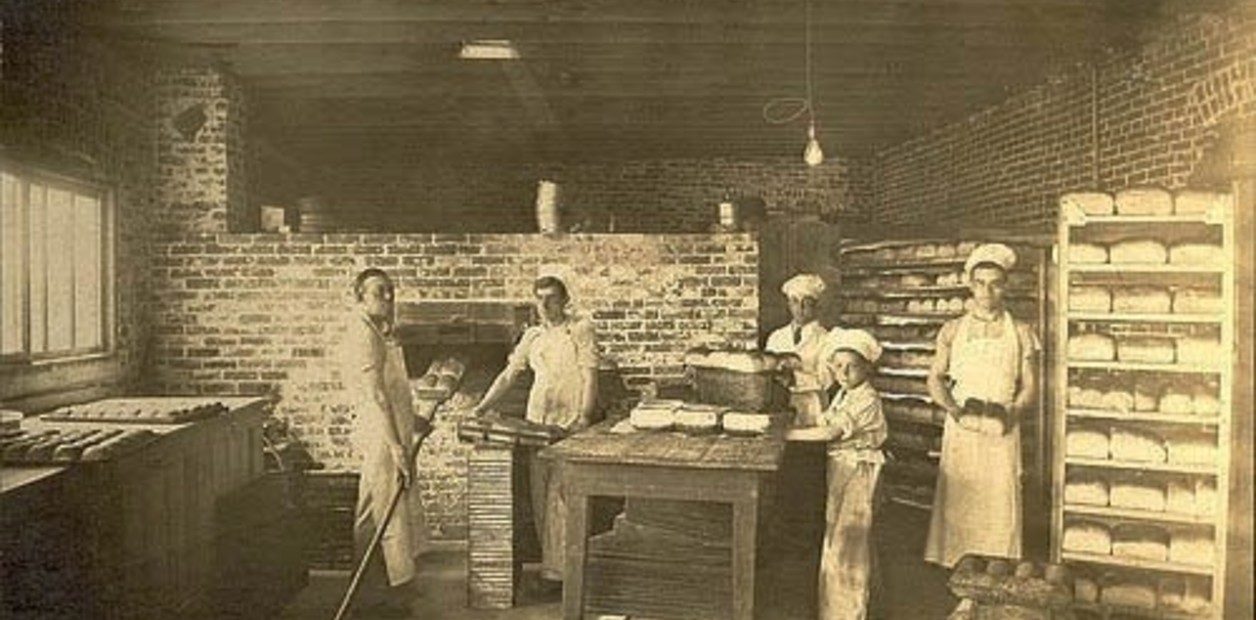

Juan, el panadero

Había una vez un panadero que dejó huellas con ese bello oficio que hace levitar una masa que huele a rico y sacia los deseos con una corteza crujiente y un corazón blando. Un panadero compañero. Compañero, hermosa palabra que quiere decir, según su etimología “compartir el pan”.

Todavía hoy existe en la provincia de Salta la panadería Riera en Av. Independencia 885, que tuvo otras sedes anteriores en la calle Pellegrini 515, y Lerma 830, hasta llegar a su ubicación actual. No sólo se horneaba el pan, también política y cultura.

Cuenta la leyenda que por allí pasaron el Cuchi Leguizamón junto al Dúo Salteño, Juan Carlos Dávalos y su hijo Jaime. También el poeta español León Felipe aprovechó una visita a Salta para conocer la casa de Riera y el mismísimo Che Guevara fue hasta allí atraído por la entrañable historia del local.

Una historia que comenzó con Juan Riera, quien nació en Ibiza, España, y en 1910 desembarcó con 14 años en el puerto de Buenos Aires. Partió primero a Tucumán en donde fue vendedor callejero de pan y masitas. Luego probó suerte en Salta para trabajar como carpintero en las obras del Ferrocarril Transandino Salta-Antofagasta. Allí se unió a los movimientos obreros que pedían pan y no le daban, conoció a otros inmigrantes anarquistas que fueron expulsados de la provincia por revoltosos.

En 1921 recaló en el ingenio azucarero de San Martín de Tabacal mientras seguía denunciando la mísera situación de los trabajadores tal como lo confirma un informe suyo publicado en el periódico Despertar, periódico anarquista de Salta Capital. La nota le provocó más persecusiones pero ese año tuvo también recompensa: conoció a su compañera Augusta Estanislada Caballerone con quien tuvo diez hijos para finalmente casarse 40 años después, en 1960.

Juan Riera tuvo una larga trayectoria libertaria, participando de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y a la Federación Obrera Local Salteña (FOLS), agitando en los ingenios y nutriéndose de los textos publicados por las publicaciones Ideas, El Coya o La Antorcha. Trabajó para la creación de un gremio de panaderos y fue parte de los miles de anarquistas que se movilizaron por la liberación de Sacco y Vanzetti.

Sobrevivió a la cacería de los años 30, luego del Golpe de Uriburu, trasladándose de una ciudad a otra, hasta que logró instalar a su familia en Tartagal. Junto con otro anarquista de apellido Sánchez, Riera recorrió desde la ciudad de Tartagal hacia el sur de la provincia montado en una zorra tranviaria que le facilitaron trabajadores ferroviarios que conocían su trabajo en el Huayquitina. De este modo, recorrieron varias entidades gremiales y colaboraron con su reorganización tras el final de la dictadura militar. En este viaje además trabó contacto con el panadero anarco-comunista Nicolás Moskalenko, un militante ucraniano que afirmaba haber conocido al mismísimo Kropotkin y quien incorporó a Riera de inmediato a trabajar en su panadería de la localidad de Ledesma, labor que alternó con otros empleos.

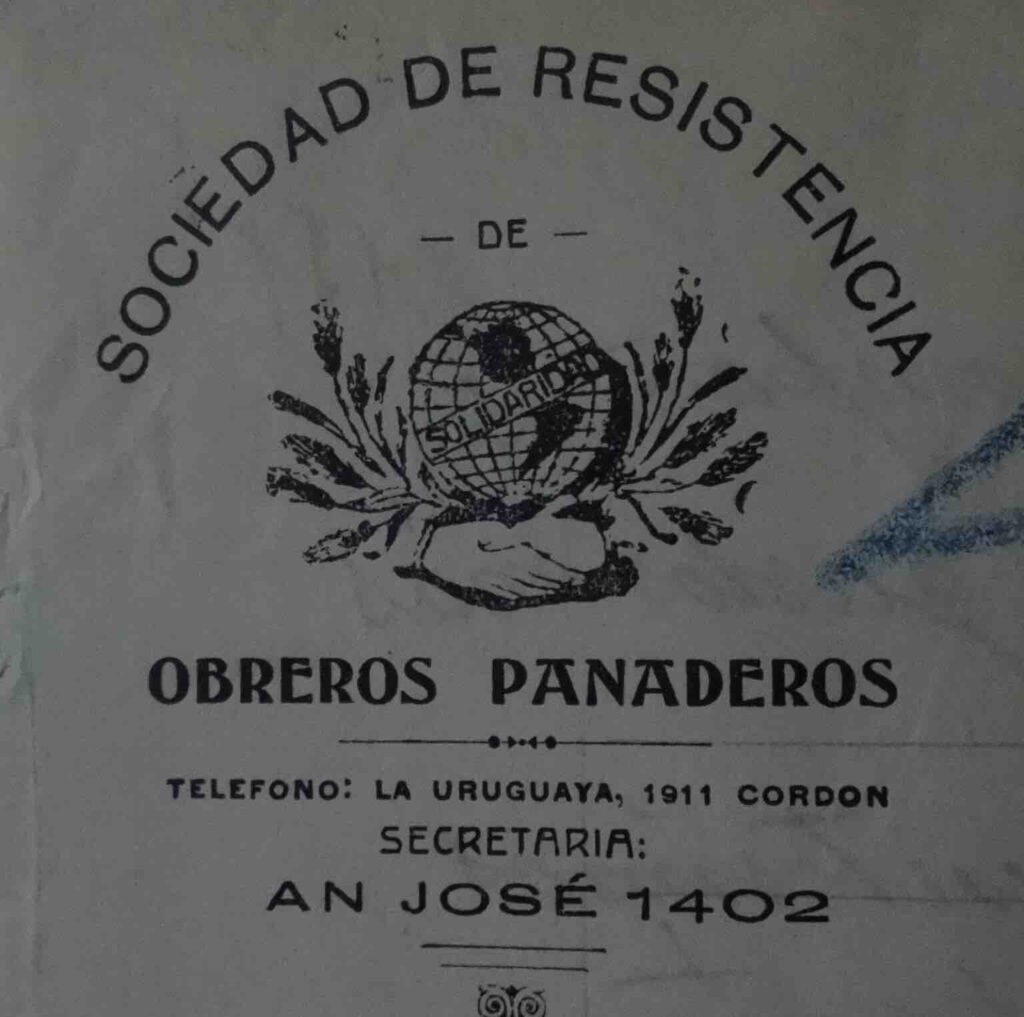

A fines de 1932 se encontraba instalado nuevamente en la ciudad capital de Salta junto a su familia y a partir de allí se desempeñó continuamente como panadero donde formó parte de la Sociedad de Resistencia de Obreros Panaderos. Fundada en 1887 por el anarquista Ettore Mattei, cuyos estatutos, redactados por Errico Malatesta sirvieron de modelo para otras sociedades de resistencia creadas por anarquistas, como los zapateros, los zingueros, los mecánicos o los carpinteros.

Por entonces estuvo una semana detenido por interrumpir una obra teatral cantando el himno anarquista “Hijos del pueblo”. Solidario con los presos sociales, los domingos vendía sus panificados cerca de la cárcel de la ciudad de Salta, donde regalaba masas a los parientes de los presos políticos y las envolvía con el periódico La Protesta, para que de esta manera los confinados tuvieran acceso a la prensa anarquista.

Sus hijos mantuvieron viva su memoria y también sufrieron la persecusión de diversas dictaduras. En 1972 fuerzas militares irrumpieron en su casa durante la noche y dos de sus hijos, Juan Jose Riera y Floreal Riera, fueron detenidos e incomunicados por varias semanas. En 1976 su hijo Floreal Riera fue nuevamente secuestrado durante casi dos meses. Gracias a la gran presión social generada por su familia, Floreal fue liberado, pero falleció 8 años después por las consecuencias psicológicas de la tortura a la que había sido sometido.

Su padre, el anarquista Juan Riera había fallecido dos años antes, en 1974. Ya era una leyenda, gracias a ésta cancón que le dedicó el Cuchi Lequizamón: Juan, el panadero.

Columna de Laura Giussani Constenla leída el 6 de agosto de 2024 en LCV-Historias de Trabajadores (larz.com.ar lunes, de 18 a 20)

Historias de trabajadores

Fotos con Historia/1: ¿Cuál es tu sueño?

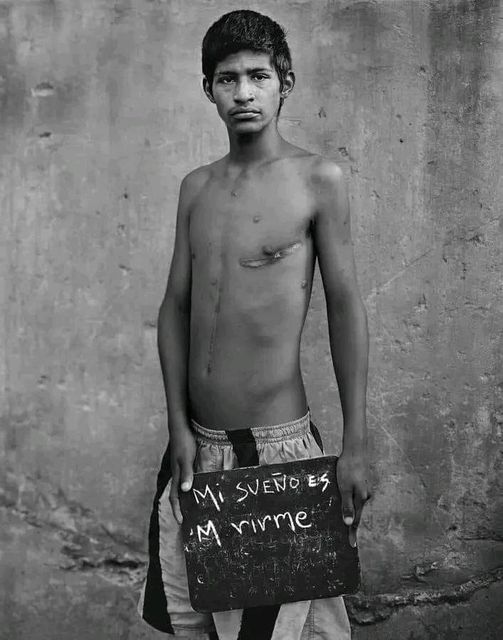

“Mapa de Sueños Latinoamericanos”, se tituló la ópera prima del artista multimedia Martín Weber. Se trata de un ensayo documental filmado en Argentina, Perú, Nicaragua, Cuba, Brasil, Colombia, Guatemala y México. La película, basada en un libro homónimo del fotógrafo y director, puede verse en la plataforma Cine.ar. Tanto el libro como el documental contienen una selección de las fotos que tomó en su viaje por América Latina entre 1992 y 2013. Un proyecto ambicioso. Se trataba de retratos en los que sus protagonistas debían escribir en un pizarrón su sueño. Entre tantas fotos maravillosas, en las que aparecen: “tener la memoria de cómo mi viejo desaparecido vivía sus sueños” sostenido por un joven de clase media juntos a su familia, o “mi mayor sueño es terminar mis estudios” de un pibe de la calle, o un negro en un rancho que sueña “Que no haya tanta sangre derramada aquí en Son Onofre”; hay una con un dramatismo especial.

“Mi sueño es morir”, escribió un adolescente de 15 años al que Martín Weber encontró en una escuela, lugar en el que el muchacho asistía para comer cada día. En el cuerpo se le notan las cicatrices, en especial la herida de una cuchilla en el pecho que indicaba una vida de riñas callejeras y sobrevivencia del más fuerte. Un baile permanente con la muerte. El chico aceptó el curioso desafío y escribió también su sueño una pizarra en mano. Miró a la cámara con ojos vacíos, casi con desdén. Un rato antes de posar le había dicho al extranjero fotógrafo: “Si lo hubiera visto por la calle le habría robado el equipo, y si se resistía, probablemente lo habría acuchillado.”

Meses después de haberlo fotografiado, el cuerpo de Cristian fue encontrado baleado a orillas de un río.