Libros y alpargatas

Tres libros para la pandemia, por Cecilia Fanti

Cecilia Fanti, dueña de Céspedes Libros, nos recomienda tres lecturas imprescindibles para pasar un buen rato durante la pandemia.

Una novela real, de Minae Mizumura. “A través de un personaje te cuenta toda la historia cultural y política de Japón. Hay problemas amorosos, familiares, generaciones. Es una de las mejores novelas que leí en mi vida, y uno de los recomendados que nunca falla”

Desierto sonoro, de Valeria Luiselli. “Toma la problemática de la frontera entre México y Estados Unidos con algo muy actual de política internacional, que son estos niños que separaron de los padres cuando intentaron ingresar a Estados Unidos de manera ilegal. Es una novela muy cruda, incómoda y con un ritmo muy hipnótico.

Las pequeñas virtudes, de Natalia Guinzburg. “Es un libro de ensayos que ella fue publicando en distintos medios a lo largo de su medio. Ella dice que es una escritora de las pequeñas cosas, de lo cotidiano, y estos son todos pequeños ensayos que hablan de eso. Es uno de esos libros que no dejas de subrayar nunca, porque todo lo que dice te interpela. Y son textos que ella escribió entre la década del 50 y la del 80, y nos hablan como si hubieran sido escritos ayer. Eso es parte de la magia de la literatura”

LCV

Tecnofeudalismo. Otra trama empieza, por Laura Giussani Constenla

Este año se publicó en español un libro titulado Tecnofeudalismo de Yánis Varoufakis, ex ministro de Economía de Alexis Tsipras cuando la izquierda llegó al poder en Grecia y terminó renunciando por disidencias con el presidente sobre cómo responder a las presiones hegemónicas. Sobre sus memorias está basada una excelente película de Costa Gavras, A Puertas Cerradas, de 2019, en donde se ventilan las negociaciones que sufrió la izquierda en el gobierno esa primavera de 2015 (recomendadísima peli para entender un poco más de lo que sucede cuando los cambios radicales terminan siendo no tan radicales).

En Tecnofeudalismo, el ex ministro hace un análisis de los nuevos medios de producción en el siglo XXI, haciendo un paralelismo con el último gran salto del Feudalismo al Capitalismo, cuando la tierra deja de ser la principal proveedora, para pasar a la producción industrial como protagonista del sistema económico.

Varoufakis sostiene que entramos en la era del Capital de Plataforma. Por el cual se produce la magia de que hoy el poder de la economía no reside más en aquellos que producen ‘cosas’ sino en las grandes plataformas digitales como Amazon, Google, Microsoft, etc.

Más allá del increíble avance tecnológico, Varoufakis ubica esta gran revolución en la crisis del 2008, con una depresión del consumo a nivel global que provocó un cambio inesperado hacia inversiones inmobiliarias y sobre todo tecnológicas. El resultado de este viraje produjo que un increíble crecimiento del capital accionario de estas empresas digitales que se encontraron como dueños de una herramienta con posibilidad de influir en el comportamiento y obtener rentas. “Un punto de ruptura en el funcionamiento tradicional del sistema capitalista. Y esto ocurrió de forma totalmente accidental: un caso clásico de consecuencias imprevistas, que no contó con la intención explícita ni siquiera de las propias empresas tecnológicas.”dice Varoufakis y agrega: “Ahora, tenemos bienes de capital que no se crearon para producir, sino para manipular comportamientos. Esto ocurre a través de un proceso dialéctico mediante el cual este selecto grupo de grandes empresas tecnológicas incita a miles de millones de personas a realizar un trabajo no remunerado, a menudo sin ni siquiera saberlo, para reponer el núcleo patrimonial de su capital de plataforma. Se trata de un tipo de relación social esencialmente diferente.”

Si bien algunos consideran este tipo de miradas como pensamientos post marxistas o postcapitalistas, allí está el ex ministro griego a desmentirlo. Sostiene que se basa en el marxismo básico según el cual hay que analizar el funcionamiento de los medios de producción de capital para entender el funcionamiento de una sociedad. No estaríamos exactamente en una etapa post capitalista, sino más bien en un estadio del capitalismo totalmente ajeno a todo lo que conocíamos hasta ahora. Un capitalismo recargado, en el que el único objetivo es acumular capital y no producir bienes, que, además, presenta algunas formas feudales de organización.

“Si observas Amazon.com, te das cuenta de que no es un mercado. Es un feudo digital o de capital de plataforma. Comparte ciertas características con los feudos de antaño: hay fortificaciones a su alrededor, hay un «señor» que lo posee, etcétera. Pero, a diferencia de estas estructuras premodernas caracterizadas por la preeminencia de la tierra y la existencia de meros cercamiento físicos, los feudos en la nube se construyen mediante el capital de plataforma y funcionan mediante un sofisticado sistema de planificación económica, un algoritmo que habría sido el sueño húmedo del Gosplan, el ministerio de planificación soviético.”

Caramba! Cómo es que llegamos a esta mención del sistema soviético de producción como algo parecido al feudalismo digital? Ahí va la última cita que les propongo, porque hay que masticar y digerir tantas ideas.

Dice Varoufakis: “Recordemos que la cibernética se desarrolló en la Unión Soviética. Los soviéticos utilizaban el término «algoritmo» para referirse a un mecanismo cibernético, que sustituiría a los mercados por un método diferente de adecuar las necesidades a los recursos. Si el Gosplan (el comité estatal encargado de la planificación económicaen la Unión Soviética) hubiera tenido a su disposición la sofisticación tecnológica de, por ejemplo, el algoritmo de Amazon, entonces la URSS bien podría haber sido una historia de éxito a largo plazo. Hoy, sin embargo, los algoritmos no se utilizan para proceder a la planificación en nombre de la sociedad en general, sino con el fin de maximizar las rentas generadas en la nube por el capitalismo de plataforma para sus propietarios. La reproducción del capital de plataforma, así como de los feudos digitales en la nube que este erige, destruye no sólo la competencia mercantil, sino también mercados enteros. Entonces, el plusvalor residual producido en el sector capitalista convencional (fábricas y similares) es objeto de apropiación en concepto de renta capturada en la nube por los propietarios del capital de plataforma. De este modo, el beneficio queda marginado y la acumulación de riqueza depende cada vez más de la extracción de renta mediante el capitalismo de plataforma.”

Pah! Tomemos aires. Oohhhmmm. ¿Qué significará todo esto? Cada cual que lo entienda como crea o pueda. Yo les cuento la idea, o mejor dicho la ‘sensación’ que me quedó (la palabra idea me estaría quedando grande, ya llegará).

Me suena a que el Capital,de la mano de la tecnología, se convirtió en un especie de Allien. El bienestar general por el que bregaban las distintas ideologías de los últimos dos siglos (socialismo, anarquismo, capitalismo, comunismo) es un valor herrumbado. Hoy el poder no se rige por esos parámetros, el bien general ya no está en juego. El sujeto se convirtió en objeto de otro juego, el que juegan los dueños de las plataformas.

Significa esto que se terminaron las ideologías? No, claro que no. Consultado sobre Ellon Musk y su aparición en la política mundial, nuestro ex ministro griego sostiene que a “Musk lo mueve la ideología: a diferencia de Bezos o Gates, cree de verdad que es una fuerza del bien.”

Un poco mesiánico el hombre. El bien común ya no es una construcción colectiva sino individual, él es la representación del bien. Solito su alma. Acaso obedece a un ser superior? Ni eso. Si vamos a retroceder al feudalismo de algún modo, podemos agregarle esta visión religiosa, nos movemos por poderes tan ocultos como ‘las fuerzas del cielo’. Quizás, empujados por un sólo sujeto jugador, el Señor de las Plataformas, que nos convirtió en meras fichas del tablero. Vivimos un tiempo desolador en los que es difícil sentirnos sujetos protagonistas de la historia. Empezamos a sentir, como diría Borges: “Qué Dios, detrás de Dios las trama empieza…”

Te puede interesar la entrevista completa a Yanis Varoufakis de diario.red:

Lecturas Recomendadas

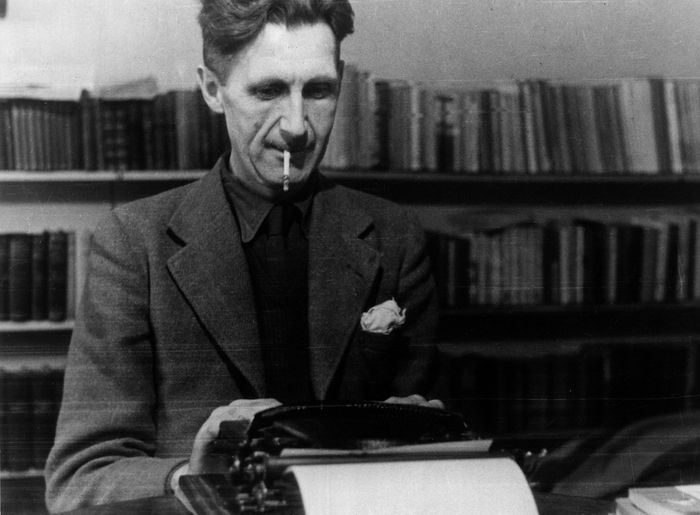

Orwell y la putrefacción de los libros, por Javier Borrás

Publicado en noviembre de 2016 en el portal de literatura Jot Down

Un libro viejo huele a moscas muertas, a polvo que raspa la garganta y deja pastosa la lengua. Durante el helado invierno londinense, en la librería Booklover’s Corner hay que cargar kilos de novelas ataviado con abrigo, bufanda y sin calefacción, porque si no los vidrios se empañan y los clientes no pueden ver el escaparate. Cuando un posible comprador entra por la puerta, Eric Blair debe mostrar una sonrisa y, la mayoría de veces, mentir. Odia a los clientes habituales, en especial a las irritantes señoras que buscan regalos para sus nietos o a los pedantes compradores de ediciones especiales, esos que acarician el lomo del libro que acaban de adquirir y lo abandonan para siempre en una estantería, donde acumula ese espeso puré de polvo y cadáveres de insectos al que cada día debe enfrentarse este cansado librero. Durante su largo turno de trabajo, debe encargar raros ensayos que nadie vendrá a recoger, rechazar kilos de novelas que un señor con olor a rancio le intenta vender, o encontrar un libro —del que no sabe ni el título ni el autor— que una adorable viejecita leyó hace cuarenta años.

El joven librero y escritor (firmaba sus obras como George Orwell) ha aprendido mucho sobre los compradores —que no lectores, nos puntualizaría— de librerías de segunda mano como Booklover’s Corner. La mayoría piensan que leer libros es algo sumamente caro, por lo que no paran de quejarse de los altos precios, ya que consideran que un escritor es un ser extraordinario que, además de escribir novelas, puede vivir del aire. Muchos de estos clientes acuden a la sección de préstamos de la librería, donde Eric Blair se esfuerza en colocar los mejores clásicos, ya que todavía es joven y no ha descubierto que existen dos tipos de libros: los que la gente lee y los que la gente «tiene intención» de leer. Por eso nadie pide prestado ningún clásico, pero —a la vez— las ventas de las grandes obras de la literatura mantienen una tirada aceptable. Porque hay libros para leer y libros que son cementerios de moscas.

En esas condiciones, allá por 1935, perdió Orwell su amor por los libros. Por los libros como objeto, cabe entenderse: su olor le recordaba a los clientes estúpidos, al dolor en la espalda, a las lacerantes mentiras para asegurar una venta, al frío londinense calando en los huesos. De ese momento en adelante los pediría prestados siempre que pudiera y solo los compraría y los acumularía —polvo, moscas— cuando fuera estrictamente necesario. Su experiencia directa con montañas de libros le sirvió para aprender otra cosa: que la mayoría de las obras publicadas son malas. Muchos de los clientes de Booklover’s Corner venían perdidos, sin criterio para distinguir cuáles libros eran buenos y cuáles no. Buena parte de esa desorientación intelectual estaba causada por la corrupción de los jueces de la literatura, es decir, los críticos literarios. Seres desganados, calvos, miopes y mendigantes, que debían reseñar una decena de libros por semana de los que, como máximo, podrían leer unas cincuenta páginas para hacer un resumen barato, lleno de muletillas desgastadas hasta la vergüenza y elogios tan sinceros «como la sonrisa de una prostituta». Almas que hace tiempo pudieron emocionarse al leer un soneto o una metáfora, pero que habían perdido su entusiasmo y su dignidad a medida que les llegaban paquetes de libros insulsos, frente a los que «la perspectiva de tener que leerlos, incluso el olor del papel, les afecta como lo haría la perspectiva de comerse un pudin frío de harina de arroz condimentado con aceite de ricino». Corruptos que —por presiones editoriales, por desgana, por depresión, por pagar la comida de sus hijos— habían aceptado mentir, decir que un libro era «bueno» aún sabiendo que no lo era para nada, «vertiendo su espíritu inmortal por el desagüe en pequeñas dosis». Y esa perversión del término «bueno», usado cínicamente tanto para calificar a Dickens como para calificar a un empalagoso libreto romántico, era algo contra lo que Orwell lucharía toda su vida. Porque caer en la trampa de que una novela de detectives barata es «buena» nos puede hacer perder, como máximo, algo de tiempo y dinero. Pero una vez que la corrupción del lenguaje se expande más allá de la crítica de un vulgar libro, una vez que el escritor empieza a aceptar la mentira y —poco a poco— a justificarla, una vez que la libertad del intelectual es asesinada por la cobardía, aparece una sombra que es la muerte de la literatura, a la que Orwell miró a los ojos.

«La destrucción de la literatura» es una bomba nuclear contra la cobardía y la traición de los intelectuales, contra los Judas que sacrifican la libertad y se dirigen, felices, al barranco donde se arrojarán como ovejas asustadas. En este ensayo, Orwell empieza con una anécdota que nos puede sonar poco antigua. Corría el año 1945 y el escritor británico participó como oyente en una reunión sobre la libertad de prensa en el PEN Club de Londres. Uno de los conferenciantes defendió la necesidad de libertad de prensa en la India (pero no en otros países); otro se quejó contra las leyes de la obscenidad en la literatura; el último dedicó su discurso a defender las purgas estalinistas. Los participantes —la mayoría escritores— elogiaron unánimemente la crítica a las leyes contra la obscenidad, pero nadie alzó la voz para denunciar el elogio a la censura política que se había proclamado ante sus narices. Parecía más preocupante no poder escribir «pene» en un texto, que el envío de escritores soviéticos al gulag. Orwell debía mirar el espectáculo con una mueca de horror, pero no de sorpresa, ya que —como el polvo sofocante de los libros, como la decrepitud de los críticos literarios— también había experimentado demasiadas veces como la literatura se sometía, gustosa, a la fusta de la política.

Acabada la Segunda Guerra Mundial, el deseo de libertad entre los intelectuales era cada vez más débil, frente al monstruo —terrible, pero a la vez seductor— del totalitarismo. Derrotado el fascismo, la tentación soviética era el gran reclamo entre los escritores europeos: se sumaban a una ideología que se rebelaba contra el orden establecido y que prometía llevar a un estadio donde la igualdad, la dignidad y la riqueza alcanzaran a todos los ciudadanos. Para llegar a esa situación, los intelectuales solo debían hacer un pequeño sacrificio, que —además, les tranquilizaron— solo sería por un breve período de tiempo: debían dejar de lado su libertad y debían mentir. Los que no se sumaron a este «camino a la libertad» fueron señalados y criticados por sus propios compañeros de letras. Los escritores que no estaban de acuerdo en renunciar a su libertad de opinión (era solo por unos pocos años, el resultado sería magnífico, habría valido la pena, ¿qué les costaba?) eran acusados de «encerrarse en una torre de marfil, o bien de hacer un alarde exhibicionista de su personalidad, o bien de resistirse a la corriente inevitable de la historia en un intento de aferrarse a privilegios injustificados». Una vez que la verdad había sido revelada (Orwell usa la certera comparación entre católicos y comunistas: ¿Qué podemos encontrar más parecido a las purgas estalinistas que la Inquisición medieval?) todo aquel que se opusiera a ella era, o un «idiota» y «romántico» por no entenderla, o un «egoísta» y «traidor» por no querer renunciar a sus privilegios burgueses. Todos aquellos que opinen distinto a nosotros «no pueden ser honrados e inteligentes al mismo tiempo».

¿Qué sucedía cuando un escritor renunciaba a su libertad? Que la literatura se iba apuñalando a ella misma. Por un lado, se escondía a la «verdad», ya que esta podía ser «inoportuna» en las condiciones existentes (más adelante se podría decir la verdad libremente, ¿qué importaba retrasarlo solo un poco?) y, por otro lado, el conocimiento y la difusión de según qué hechos podía «hacer el juego» al enemigo y beneficiarlo. Pero no solo se trataba de encerrar en cuarentena a la verdad, sino que también se debía poner en duda la existencia de la verdad de los hechos. Ante una verdad espiritual (las órdenes del Partido), la verdad de la experiencia, la verdad objetiva, es dudosa o, incluso, inexistente. Como consecuencia, si los hechos no son verdaderos o falsos, las mentiras no son grandes ni pequeñas: tiene el mismo sentido decir que una tela no es roja a que miles de campesinos ucranianos no están muriendo por culpa de la hambruna. Son hechos objetivos, por tanto, discutibles: pueden ser abordados más tarde.

Esta genuflexión de la realidad a la ilusión era el gran enemigo de Orwell, un hombre de acción. Su vida y su obra se habían alimentado de la experiencia, y a partir de ella juzgaba la realidad. Él había vivido con los proletarios, él había luchado contra el fascismo, él había sido señalado por el totalitarismo: fundó su pensamiento a partir de la reflexión de la experiencia, no de grandes teorías. Era partidario de la «moral del hombre común», esa que nos avisa de que matar es malo o que ayudar a una viejecita con los paquetes de la compra es bueno. Algo extraño en tiempos en los que la moral era visto como algo secundario o un vestigio de «pensamiento burgués».

La aceptación de la mentira por parte de los intelectuales no solo afectaba a los ensayos o novelas que trataban temas «políticos», sino a todo tipo de literatura. Según Orwell, el peor pecado de una novela es que no sea sincera. Debemos ahondar en nuestra mente y, usando las palabras lo mejor que podamos, transmitir nuestros sentimientos y experiencias. Pero los tentáculos del totalitarismo llegan hasta allí: nos dicen qué debemos amar, ante qué debemos sentir asco, qué nos debe parecer hermoso, qué nos debe entristecer y alegrar. Ante la falta de sinceridad, las palabras pierden su brillo y se marchitan, y Orwell lo sabía. La «ortodoxia» totalitaria quería (como quería con todos los ámbitos de la vida) someter la estética a la política. Orwell no niega que toda obra sea política, pero eso no significa que la belleza, la experiencia y los sentimientos tengan que adaptarse a ella y dejar de ser individuales. Por eso Orwell, que veía a Dalí como un hombre perverso que había triunfado en la vida gracias a la maldad, considera que sería absolutamente injusto decir que no es un gran pintor. La gran trampa estaba en afirmar: «no estoy de acuerdo con lo que escribes, por tanto eres un mal escritor».

En Orwell percibimos una vida grande y activa, aunque siempre rodeada de cierto halo de pesimismo. Era un escritor que veía como sus camaradas de letras tenían miedo de defender su valor más preciado, la libertad, e incluso contemplaba como algunos clamaban fuertemente contra ella. En sus ensayos, Orwell advierte que el totalitarismo puede estar presente en las democracias, cuando se debilita la tradición liberal. Vemos y veremos a mucha gente apropiarse del mensaje de Orwell, hablar de la perversión del lenguaje, de cómo vamos hacia una sociedad totalitaria, de los enemigos de la libertad. Es fácil hacerlo, y queda bonito y rimbombante. Pero hay una enseñanza en Orwell, la más incómoda, que resume su amor por la libertad: fue un hombre plenamente de izquierdas que no usó su pluma para atacar al enemigo, al fascismo, sino a los suyos, al comunismo, a los que luchaban por sus mismos ideales. Orwell se planteó un combate contra sí mismo, defendiendo el derecho de sus enemigos a tomar la palabra y el derecho a decir a la gente lo que no quiere oír. Una lucha contra el miedo a rebatir a un amigo, a dar la razón a un enemigo, a ser insultado y despreciado por no comulgar con ortodoxias propias y ajenas. Encender algo de luz en la oscuridad, aún a riesgo de quemarnos y arder.

Este texto está basado, principalmente, en los ensayos de Orwell Recuerdos de un librero, Confesiones de un crítico literario, La libertad de prensa y La destrucción de la literatura. Si me permiten un consejo, les recomiendo disfrutar de los ensayos completos, donde descubrirán interesantes reflexiones políticas, cómo era el hospital más deprimente de Francia, los castigos a los que era sometido el pequeño Eric cuando se hacía pipí en la cama, o cómo hacer una buena taza de té.

Destacada

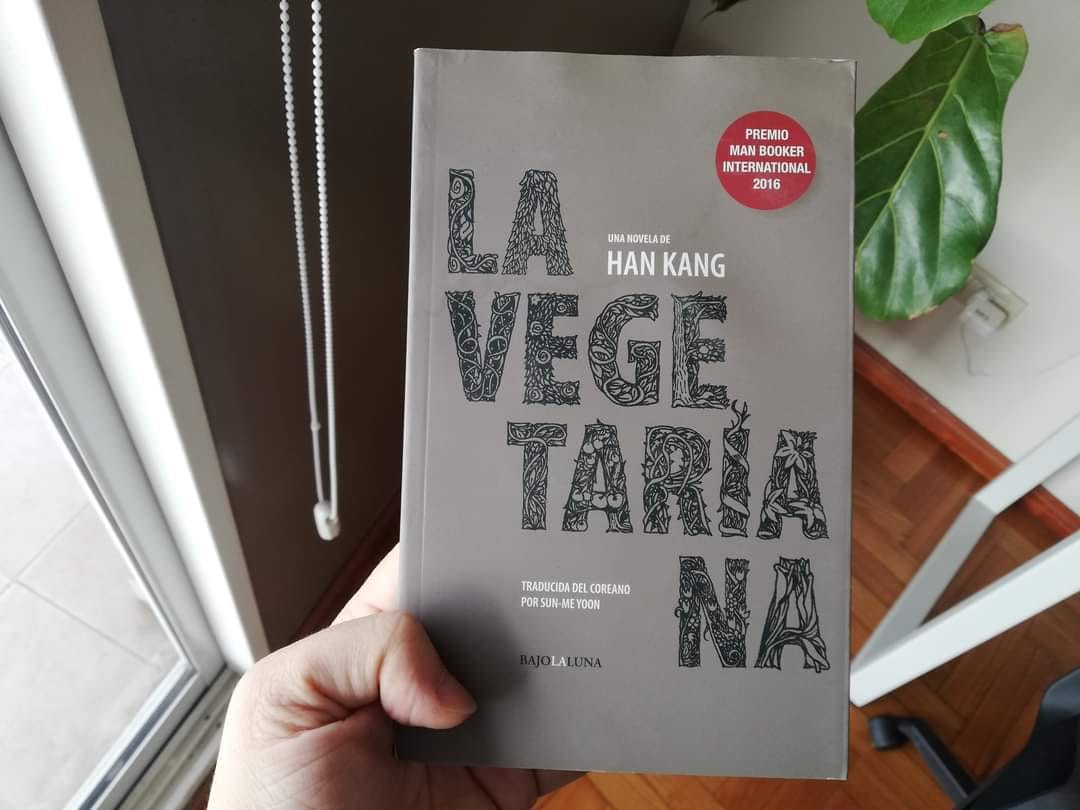

Orgullo nacional: la primera traducción de Han Kang al español se hizo en Argentina, por Martín Felipe Castagnet

La editorial argentina ‘Bajo la Luna‘ tradujo ‘La vegetariana‘ de Han Kang, la autora que acaba de ganar el Nobel, cuatro años antes que en Estados Unidos, y directo del coreano. Los argentinos tenemos que estar orgullosos de haber sido el primer país no asiático en traducir a Kang, mucho antes de que gane el Booker y que empiece su camino de premios hacia el Nobel. Ahora los derechos los tiene Penguin Random House, pero es una gran oportunidad para reconocerle a Bajo la luna su trabajo pionero en publicar literatura coreana.

Este ejemplar es la reimpresión que hicieron en el 2016 cuando ganó el Booker y empezó su segunda vida (como no podía ser de otra manera, publicado por una editorial independiente, lo compré en una librería independiente, Lu Reads).

Además de ser directa del coreano, la excelente traducción de Sun-me Yoon para ‘Bajo la luna’ es muy fiel, algo que no pasó con la posterior traducción al inglés (es una polémica muy interesante en el mundo de la traducción, hay muchos artículos al respecto, como por ejemplo https://www.theguardian.com/…/lost-in-mistranslation…).

Sun-me Yoon también tradujo la mitad de los libros de Editorial Hwarang, la única editorial argentina dedicada exclusivamente a la literatura coreana. Es egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires y de Facultad de Filosofía y Letras UBA (¡viva la educación pública y universitaria!). Nació en Corea y emigró a Argentina cuando tenía cinco años. Fue ella quien descubrió el libro de Kang: como suele ocurrir, el traductor también hace de scout para las editoriales.

Además de Sun-me Yoon me gustaría destacar el laburo editorial en Bajo la luna de Miguel Balaguer, Valentina Rebasa y Mirta Rosenberg (nunca olvidadas), Josefina Bianchi & Oliverio Coelho que permitió publicar autores coreanos en Argentina, y hoy el de Nicolas Braessas en Hwarang.

Todo esto me parece relevante en una época donde desde el propio gobierno se bastardea la industria cultural argentina y se fomenta que todo se puede importar desde afuera. ¡No! Tenemos una tradición de pioneros y la mantenemos. Tengo el privilegio de enseñar literatura japonesa en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y desde hace mucho formo parte de varios PI+D sobre traductología e industria del libro.

Dónde se traducen los libros es importante, y que Asia pase por Argentina antes que España es más común de lo que se cree. ¿Por qué es importante dónde se traduce?

1) Por el tipo de castellano que se usa, que cambia la experiencia de lectura; 2) Porque muchas veces las editoriales argentinas hacen de “semillero” de las españolas (como las independientes de las multinacionales, como también en este caso); 3) Las editoriales españolas suelen monopolizar derechos para TODO el mundo hispano, aunque después no distribuyan en Latinoamérica o lo hagan por fortunas sin imprimir acá. Llegar primero permite revender traducciones y asegurarnos de que un libro circule por nuestro hemisferio.

En la actualidad, trabajo en un proyecto con autoras de la diáspora asiática en América y su traducción/bilingüismo: las traductoras son parte fundamental, como pasó con Minae Mizumura en ‘Adriana Hidalgo editora’ (otra autora asiática traducida por una editorial independiente argentina antes que USA y España). En los PI+D UNLP dirigidos por José Luis de Diego estudié también el rol y mecanismos de los premios literarios. No digo nada nuevo acá: el Nobel es denostado por su arbitrariedad y secretismo pero visibiliza como nadie autores por fuera de las lenguas centrales e hipercentrales.

Detrás de la internacionalización literaria (reflejada en las traducciones y los premios) casi siempre está presente el estado. Fíjense los legales de Bajo la luna y la entrevista a la traductora sobre el rol de LTI Korea, y este artículo de hace ya unos años: https://www.newyorker.com/…/can-a-big-government-push…

¿Y en Argentina?

Desde 2009 teníamos el Programa Sur, admirado y copiado por toda Latinoamérica, y este gobierno lo redujo al 10%. Hay plata para alquilar trolls y comprar aviones de guerra, pero ignoran el concepto “soft power” de los países que dicen admirar. https://www.infobae.com/…/reducen-a-un-10-el-programa…/Si algo me dice la experiencia dando clases es que las generaciones más jóvenes leen, ven y escuchan obras de Japón y Corea tanto o más que de países occidentales. Es hora de abrir los estudios más allá de ese paradigma. Hagan fuerza, reclamen, ustedes también son la academia.

(Opinión tomada del facebook del autor)

Maia Volcovinsky: “Desde el guardapolvo hasta la CGT: la historia de una militante argentina”

Del aula a la energía cooperativa: la historia de Ecotec y su apuesta por la soberanía energética