Memoria

Las obsesiones del teniente coronel, por Teodoro Boot

En octubre de 1955 el teniente coronel Héctor Eduardo Cabanillas asumía como jefe del Servicio de Informaciones del Estado. Su misión era limpiar el Estado de peronistas, pero no olvidaba la ambición de su vida: matar al Tirano, que ahora era prófugo pero seguía tan tirano y charlatán como siempre, lo que sacaba de quicio al teniente coronel.

“Desde que llegó a Asunción empezó a hacer declaraciones contra nuestro gobierno –informó Cabanillas al periodista Tomás Eloy Martínez en 1989–. Elevamos una protesta diplomática y conseguimos que lo confinaran en Villarrica, un pueblo de poco más de 20 mil habitantes, pero ni siquiera ahí se callaba la boca. Andaba todo el día en motoneta, con la pistola al cinto y ofreciendo conferencias de prensa”.

Había que darle su merecido, para lo que Cabanillas ordenó a un grupo de siete suboficiales de inteligencia a cargo de un oficial, cruzar la frontera fingiendo ser peones en busca de trabajo. El propósito: transformar al flamante Tirano Prófugo en Dictador Extinto.

La obsesión de Cabanillas había nacido diez años atrás, cuando en su ascendente carrera rumbo al estrellato, el entonces coronel Perón alentaba el resentimiento de las clases bajas, dictaba leyes que protegían a las turbas obreras contra la autoridad de los patrones y apilaba cargos como si fueran cajones de fruta: secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra, vicepresidente de la Nación…

Como si eso hubiese sido poco, el muy desvergonzado había instalado a una bataclana en una garçonnière contigua a su propio domicilio, vivía abiertamente en concubinato, y con el desparpajo de que era capaz le daba todos los gustos. ¡Hasta había designado al hermano de esa mujerzuela como su secretario privado!

El sábado 6 de octubre de 1945, a las 1030 horas, el general Ávalos, jefe de la guarnición de Campo de Mayo, le había hecho una visita para exigirle que quitara del gobierno a Juan Duarte, pero con tan poca fortuna que quien le abrió la puerta fue la bataclana.

“¡Pobre Ávalos –se lamentaría Cabanillas ante el estupefacto Tomás Eloy–, vaya uno a saber qué insultos habrá proferido la chirusa con sus modales de prostíbulo! Imagínese lo que significa para la dignidad de un oficial superior ser maltratado por una cómica que se le apareció metida dentro de una holgada robe de chambre masculina y en chancletas ¡Encima en chancletas de tacos altos!”

Evidentemente, matar al Tirano era sólo una de las obsesiones del teniente coronel. La otra: las sandalias de taco alto, que exhibían al pie femenino tan desnudo como estilizado.

La noche en que el comandante de Campo de Mayo regresó a la guarnición con la cabeza gacha, un grupo de oficiales decidió que la única manera de quitar de en medio al demagogo sería matándolo.

En el atardecer del lunes 8 de octubre, en la Escuela Superior de Guerra, donde el entonces capitán Cabanillas realizaba el curso de oficial de Estado Mayor, el teniente coronel Mora llevó a treinta discípulos a un descampado. Y les preguntó si estaban al tanto de lo que ocurriría al día siguiente. Por lo que los alumnos sabían, nada extraordinario: apenas la inauguración de un nuevo curso sobre energía atómica.

Desde que el 6 y el 9 de agosto de ese año la fuerza aérea estadounidense había evaporado en un abrir y cerrar de ojos las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, la energía atómica era el último grito de la moda.

Si había algo que podía decirse del aprendiz de tirano era que, además de hablar hasta por los codos y rodearse de artistas, se las pillaba de moderno. De manera que concurriría personalmente a inaugurar el curso.

–Necesito diez voluntarios –dijo el teniente coronel Mora–. Cuando el auto de Perón llegue a la vía del tren bajaremos la barrera, lo que aprovecharán para capturarlo. Luego de eso, lo van a llevar a una fábrica abandonada cuya ubicación se les informará oportunamente y procederán a juzgarlo y ejecutarlo. Necesito saber quiénes son los voluntarios.

Según relatará el propio Cabanilla, fue el primero en levantar la mano.

–Sabía que podía contar con usted –sonrió Mora, evidentemente enterado de al menos una de las obsesiones de su subordinado–. Le ordeno dirigir la captura. En la guantera del camión va a encontrar los datos de la fábrica donde tiene que llevarlo.

El teniente coronel Cabanillas evocaba el momento en que había estado a punto de matar al coronel Perón antes de que fuera presidente, librando a la patria de los siguientes diez años de ignominia.

–El plan era perfecto y no podía fallar, pero el demonio protegía a ese hombre. Esa misma noche, el general Ávalos reunió a todos los jefes de Campo de Mayo y les dijo que Perón tenía noticias de que se preparaba una sublevación y que, como ministro de Guerra, estaba dispuesto a reprimir. “Existe el peligro de una guerra civil”, advirtió Ávalos. “Hay que mantenerse quietos”.

Cabanillas clavó la mirada en los ojos de Tomás Eloy Martínez. El teniente coronel era un torbellino de ira con forma vagamente humana.

–Por mi parte, yo estaba dispuesto a desobedecer –dijo– Si para acabar con la tiranía hay que desatar la guerra civil, bienvenida sea. Pero el demagogo suspendió la visita del día siguiente y perdimos nuestra oportunidad.

La siguiente se le presentaría diez años después, en octubre de 1955, cuando no conforme con dar conferencias de prensa todo el tiempo, el Tirano había aprendido algunas palabras en guaraní.

–¿Bhá eicha pá la porte, general? –preguntaban los periodistas.

–I-porá la porte –era la invariable respuesta. A veces, se dignaba a traducirla: “Me encuentro magníficamente”.

Los agentes de inteligencia viajaron en camiones y caminando hasta el pequeño pueblo de Borja, cercano a Villarrica, donde alojados en humildes ranchos y fingiendo ser peones rurales, aguardaron el día D, fijado por Cabanillas para el 22 de octubre. En ese momento asaltarían al extrovertido exiliado y, una vez reducido, lo subirían a un jeep para llevarlo por sendas y picadas de la selva hasta Puerto Esperanza, ya en territorio argentino. Recién ahí lo ejecutarían, pues Cabanillas se reservaba el derecho a pegarle el tiro de gracia.

Pero el teniente coronel se quedaría con las ganas: uno de los agentes, preocupado por el estado de salud de su hijo, cometió el error de llamar a su casa desde una cabina pública de Borja. El hecho llamó la atención del servicio secreto paraguayo, que a partir de ese momento ejerció una discreta vigilancia sobre esos extraños peones que hacían llamadas de larga distancia a Buenos Aires. Las alarmas del servicio secreto se encendieron cuando, sin motivo aparente, los supuestos campesinos, ya identificados como argentinos, se desplazaron hacia Villarrica, instalándose en un barrio de las afueras.

Informado por el teniente Luis Gilberto Medina, jefe del batallón 40, encargado de vigilar la casaquinta de Rigoberto Caballero, donde se alojaba, Perón le dirigió una amplia sonrisa y dio dos golpecitos sobre la Walther P38 que llevaba en la cintura:

–Si me tiran y yerran, van a quedar pagando.

En beneficio de su presión arterial, el teniente coronel Cabanillas permaneció ignorante de las bravuconadas de Perón, pero llegó al borde de sucumbir víctima de una apoplejía cuando el 18 de octubre uno de sus agentes lo llamó al Hotel de Turismo de las cataratas para informarle que el día anterior una multitud de vecinos de Villarrica se había desplazado hasta la finca de Caballero en ómnibus, automóviles, carros y toda clase de vehículos, llevando un conjunto musical que le ofreció a Perón una serenata con la marcha “Los muchachos peronistas”.

Como si todo esto fuera poco, el Tirano hacía declaraciones a la United Press International.

“No pienso seguir en la política –dijo Perón al sorprendido Germán Chaves, gerente de la UPI en Paraguay–. Nunca me interesó hacer el filibustero o el malabarista y, para ser elegido presidente constitucional no hice política alguna. Me fueron a buscar, yo no busqué serlo. Ya he hecho por mi pueblo cuanto podía hacer. Recibí una colonia y les devuelvo una patria justa, libre y soberana.

“Cuando llegué al gobierno, ni los alfileres se hacían en el país –bolaceó el Tirano, indiferente a la presión arterial del teniente coronel Cabanillas–. Los dejo fabricando camiones, tractores, automóviles, locomotoras. Les dejo recuperados los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, para que los vuelvan a vender otra vez. Les dejo una marina mercante, una flota aérea, les dejo…. ¿pero a qué voy a seguir? Esto lo saben mejor que yo todos los argentinos. Ahora espero que el pueblo sepa defender lo conquistado contra la codicia de sus falsos libertadores. El pueblo conoce a sus verdaderos enemigos. Si es tan tonto que se deja engañar y despojar, suya será la culpa y suyo será el castigo”.

Los acontecimientos se precipitaron cuando el 21 de octubre dos de los agentes fueron sorprendidos intentando introducirse subrepticiamente en los terrenos de la finca en la que se alojaba Perón. De inmediato, las fuerzas de seguridad paraguayas detuvieron en la modesta casa de los arrabales de Villarrica a los otros cinco agentes argentinos sospechados de ser guerrilleros marxistas.

Luego de un mes de febriles aunque discretas gestiones, y tras pasar algún bochorno, el gobierno argentino consiguió que los maltrechos agentes fueran dejados en libertad. El incidente le costó el puesto a Cabanillas, desplazado del primer lugar de la Side y destinado al Servicio de Inteligencia del Ejército, donde reemplazó al perturbado coronel Carlos Eugenio Moori Koenig.

En compensación, el 1 de noviembre Perón se vería obligado a abandonar Paraguay.

La noticia no significó para Cabanillas ningún consuelo: una vez más, por un pelo, el Tirano se le había escapado de las manos.

Por suerte, todavía le quedaban las sandalias.

………………

Te puede interesar: https://autoguiaweb.wordpress.com/2019/02/07/el-auto-de-peron-que-fue-destruido-por-una-bomba/

Memoria

“Los delincuentes de guante blanco son la verdadera casta”, por Carlos del Frade

El ex comisario de la Policía Federal Argentina, Rodolfo Fischietti, denunció que el 20 de marzo de 1975 se desató el Operativo Rocamora, apellido del entonces Ministro del Interior, contra la ciudad de Villa Constitución.

Cuatro mil integrantes de diversas patotas, embrión de los grupos de tareas, coparon la geografía del sur santafesino, secuestraron a 200 delegados y trabajadores de las fábricas Acindar, Metcon, Marathon y Vilber y comenzaron a torturarlos en el edificio del albergue de solteros de Acindar, pagados a razón de 200 dólares por día por los empresarios, entre ellos José Alfredo Martínez de Hoz, por entonces gerente general de Acindar.

Era el ADN del terrorismo de estado: delincuentes de guante blanco ordenaban y pagaban a sus cancerberos para desaparecer a una generación de jóvenes trabajadores con ideas revolucionarias, la mayoría de las 30 mil personas desaparecidas a partir del 24 de marzo de 1976, donde Martínez de Hoz fue el ministro de Economía. La decisión de los jueces federales, medio siglo después, ratifica que la decisión del verdadero poder en Argentina es consolidar la impunidad de los delincuentes de guante blanco, la verdadera y única casta que existe.

Nuestra admiración y nuestro respeto para los y las sobrevivientes, los organismos de derechos humanos y las abogadas que seguirán insistiendo para que alguna vez haya justicia contra el verdadero impulsor del genocidio: el poder económico. La historia no habla del pasado, denuncia el por qué del presente.

Destacada

Canal 13 cumple 65 años: “Lo más interesante y lo más detestable”, por Claudio Korlemblit

El 1 de octubre de 1960 se inauguró Canal 13, de Buenos Aires, concesionado por un decreto muy cuestionado de 1958 del Gral Aramburu, miembro de la “revolución libertadora”, o más bien, del Golpe del 55 contra Peron. El presidente Illia decidió, poco después de asumir la presidencia, ponerle fecha de vencimiento a la concesión a los 15 años, por lo cual pasó al Estado a fines de 1973.

Durante los siguientes 15 años fue estatal, hasta que la corrupta administración menemista lo entregó al Grupo Clarín, en 1990, bajo cuya tutela lleva 35 años. En total, 65 años de vida, donde se mezcla lo más interesante y lo más detestable de la TV argentina.

A los 20 años, ni bien salí de la colimba, tuve la posibilidad de ingresar al Noticiero del mediodía, que conducía Pinky y luego Perez Loizeau, como “compaginador periodístico”. El canal estaba bajo el control férreo de la Marina, aún con Massera en la cima y sus autoridades eran el triunvirato de Agulleiro, Madariaga y Gavilán, el último a cargo de la gerencia de Noticias. La censura era total, encarnada en los propios noteros y productores que se encargaban de filtrar cualquier desajuste.

La llegada de la democracia fue un remanso, aunque básicamente siguió el mismo plantel de profesionales, mientras que los gerentes fueron elegidos entre los productores más veteranos. No hubo ninguna “razia”, más allá de los directivos que renunciaron.

Al 13 lo dirigieron Yuyo Taboada, Eduardo Metzger y un quinteto de viejos directores de cámaras. La UCR no tenía cuadros para manejar los canales, apenas Miguel Angel Merellano para ATC, cuya gestión terminó en 1985, cuando se cayó el avión que lo transportaba.

A partir de 1990, con la vil entrega de Menem, comenzó el reinado de Clarín, que ya lleva demasiado tiempo y esperamos que termine en breve, ya que la extensión que le otorgó Néstor K. a su licencia expira este año.

Un brindis por su cumpleaños y otro por la esperanza de su recuperacion para el Estado (sin fascistas).

Internacionales

“La guerra le quita la máscara a los que ya han elegido no ser humanos”, Silvia Salis, alcaldesa de Génova

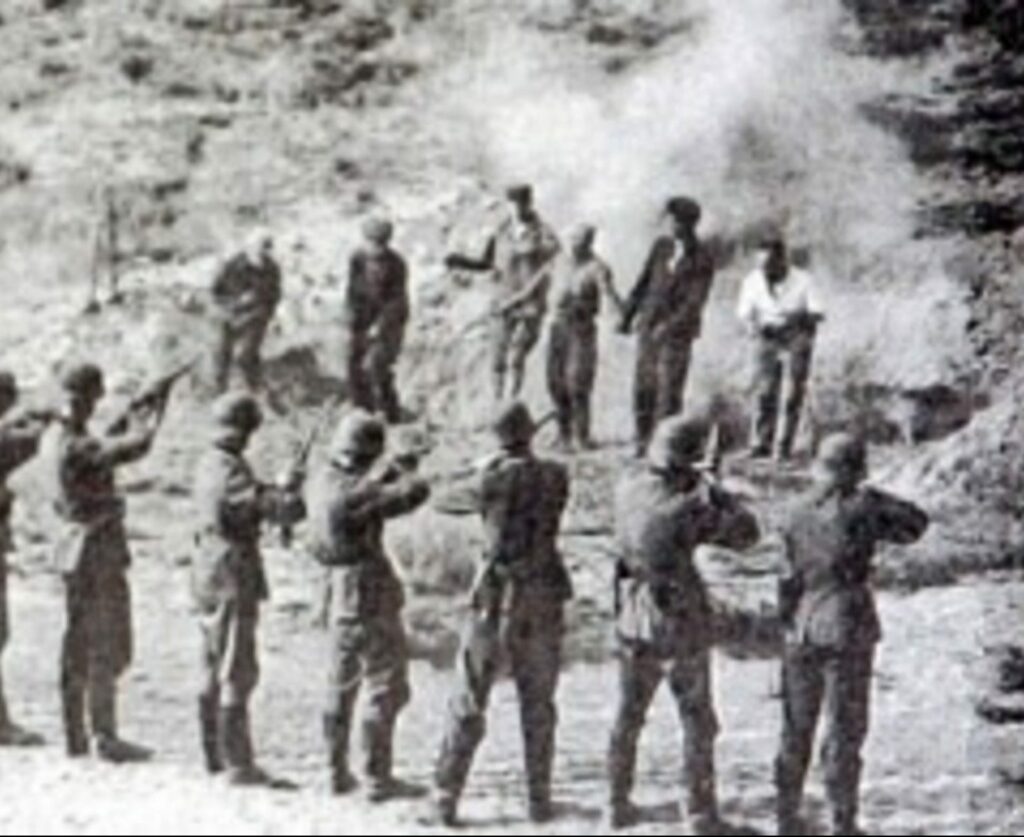

El 12 de agosto de 1944, el ejército nazi fusiló a 560 habitantes del pequeño pueblo de Sant’ Anna de Stazzema. Familias enteras -hombres, mujeres, niños y ancianos- fueron obligadas a salir de sus casa y colocarse frente al pelotón de fusilamiento. En un nuevo aniversario de esta herida abierta, la alcaldesa de Génova fue la encargada de decir unas palabras mientras la primera ministra, Giorgia Meloni, permanecía en silencio. En su discurso, Silvia Salis, dijo lo que había que decir. “La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando.”

“Me llamo Silvia. Soy una ciudadana de la República de Itala. Soy hija de Génova, una ciudad que dio su vida por la Resistencia, que se liberó de la locura del nazifascismo, una ciudad que dio la vida por la Resistencia. Una ciudad medalla de oro de la Resistencia, como lo es Stazzema. Estoy aquí, en este lugar sagrado, NO para recordar. Estoy aquí para no olvidar, que no es lo mismo.

Recordar es una acción que pertenece a la mente. No olvidar también pertenece al corazón. Y hoy, con el corazón, aunque no nos demos cuenta, hacemos ruido. Quiero que este ruido se escuche hasta el valle. Porque estamos aquí para elegir. Para elegir de qué lado estar. Porque cada vez que honramos la masacre de Sant’Anna di Stazzema no hacemos un gesto formal. Tomamos posición. Miramos a la Historia a la cara y decimos: «No olvido. Resisto. Continúo el camino de quienes fueron arrebatados de sus vidas, para defender las nuestras». La memoria de la Resistencia es nuestra memoria, es la memoria de quienes lucharon para derrotar al fascismo y al nazismo. (…)

La Resistencia no es un capítulo cerrado… la Resistencia es un músculo. Y todavía lo estamos ejercitando. Dicen: «La política de hoy ya no es lo que era. Faltan ideologías». En cambio, yo digo que las ideologías sí están ahí. Y añado, afortunadamente, que no me siento como quienes, incluso hoy, minimizan la Historia. No me siento como ellos, ¿es una cuestión de ideología? Quizás, pero sobre todo, es una cuestión de humanidad. Aquí no había un mañana. Porque los ogros cerraron la puerta del tiempo a 560 seres humanos. Algunos dirán: «Pero era tiempo de guerra». Pero la guerra no justifica el horror.

La historia enseña que cuando se pisotean los derechos fundamentales no se trata de un fenómeno aislado. La barbarie se difunde, nuestro mismo ser humanos se pone en discusión.

Hoy como ayer las víctimas son inocentes, y existe todavía quien justifica la violencia contra quien no tiene ninguna culpa. La barbarie de Stazzema es la misma que está devastando otros lugares del planeta. Hoy, Bianca podría ser una mamá de Gaza o de Kiev.

La guerra les quita la máscara a quienes ya han elegido no ser humanos. Cada época tiene su propia forma de difundir la aparente verdad. Érase una vez, había balcones y plazas. Hoy, encuestas, publicaciones, hashtags, frases populistas gritadas en programas de entrevistas, quizás sin siquiera un interrogatorio. El fascismo no le teme a las armas, le teme a la cultura. Le teme a los libros. (…)

¡Viva Santa Ana! ¡Viva la Resistencia!

El hombre que quiso regular la IA (y su enigmático final), por María Urruzola, desde Montevideo

Crónica de una quiebra: el default de los ríos patagónicos, por Guillermo Gettig Jacob*