Archivo

Sobre indultos, héroes y anónimas tumbas, por Oscar Taffetani

N.d.R: Esta nota fue escrita en agosto de 1990 y publicada en el diario Sur, como parte de una campaña contra los indultos anunciados por el entonces presidente Carlos Menem. Dramático momento en el que los genocidas empezaban a estar sueltos e impunes por obra de las “leyes del perdón” votadas durante Alfonsín y ya se preparaban a salir los jerarcas de la dictadura. Por entonces, el colectivo de DDHH sólo pudo protestar mediante “escraches” y con los llamados “juicios de la verdad”. En estos nuevos tiempos de negacionismo, su autor y LCV deciden publicarla por primera vez en versión digital. Una reflexión imprescindible sobre la impunidad que incluye recuerdos familiares del propio Taffetani cuyo tío, Juan G. Franzetti, fue asesinado en 1929. Era apenas un niño cuando conoció el significado perverso de los indultos.

Sobre indultos, héroes y anónimas tumbas

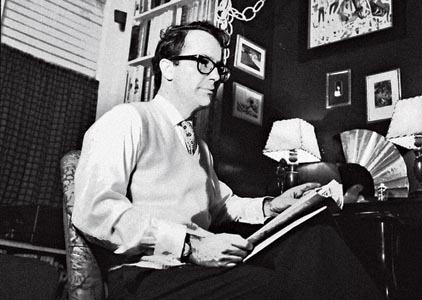

A veces pienso que de todas las historias posibles, las menos posibles entre nosotros parecen ser aquellas en que el “inspector” recoge del suelo una cigarrera, dice: “Ah”, telefonea al laboratorio, viene el juez, se lleva al asesino y lo condena 20 años. Yo también he escrito historias así, pero ahí está la crónica diaria para revelar que las pruebas no significan nada, que se puede opinar sobre una pericia y que, de todas maneras, el asesino sale el mes que viene. (Rodolfo Walsh. Reportaje de Ricardo Piglia, Marzo de 1970)

En 1970, luego de haber incursionado con felicidad en ese género literario que de Truman Capote a esta parte se dio en llamar non-fiction novel (la “novela-verdad”), Rodolfo Walsh se había dado cuenta de que para que un relato policial fuera verosímil, en la Argentina, los asesinos debían quedar en libertad.

Por eso, ¿Quién mató a Rosendo?, Operación Masacre y El caso Satanowsky, tres importantes libros de Walsh, cuentan historias verosímiles. Al margen de las investigaciones y probanzas aportadas, esos relatos —para lectores argentinos— son absolutamente verosímiles. Tan verosímiles son, que los asesinos de Rosendo García. los asesinos de aquella madrugada en José León Suárez y los del abogado Satanowsky nunca fueron juzgados,nunca fueron condenados, nunca fueron privados de su libertad. Tan verosímiles son las historias de Walsh, que esos mismos asesinos volvieron sobre un sobreviviente de José León Suárez (Julio Troxler) para acabar con él. Tan verosímiles son, que un 25 de marzo del año 1977 balearon y secuestraron al mismo Rodolfo Walsh, sin que hasta ahora haya aparecido.

Lo que nunca fue verosímil —para seguir hablando en términos de arte literaria— fue una novela de autor colectivo titulada Nunca Más. Las primeras entregas, en 1983, se alimentaban exclusivamente de ficción: juicio a todos los responsables de la represión ilegal, el terrorismo de Estado y el vaciamiento económico del país.

Las entregas posteriores, ya en 1984, comenzaron a admitir pautas del verosímil argentino: tres niveles distintos de responsabilidad en la represión, ¿justicia militar o justicia civil?, nacionalización y blanqueo de la “deuda ilícita”.

Lo que siguió después, ya se encuadró perfectamente en la non-fiction novel (o novela-verdad): punto final, obediencia debida, probabilidad de in dulto o amnistía general para delitos económicos (vaciamiento, defraudación, evasión de impuestos), delitos contra la persona (secuestro, homicidio, tortura) y delitos contra la patria (traición, negligencia en tiempo de guerra).

En este preciso momento, muchos de los autores de esta gran novela-verdad están evaluando si abandonar el país, para entrar en el código, más benigno, de la non-fiction novel norteamericana; o hacer un gran pozo en la tierra para esconderse de los asesinos y salteadores de los que creyeron se habían librado en los primeros capítulos de la novela.

Como trágica humorada final —y haciendo honor a la verdad, al estilo Walsh—, han propuesto una fe de erratas sobre el título del libro. Donde decía Nunca Más ahora debe decir Otra Vez.

Yo indulto, tú indultas, él está muerto

A quien esto escribe, los códigos del verosímil argentino le fueron transmitidos desde la niñez. La historia merece contarse.

Mientras hojeaba un álbum de recortes periodísticos de familia que tenía su abuela, se detuvo en uno de La Nueva Provincia, diario de Bahía Blanca, fechado el 14 de mayo de 1945. Con el «tulo “Las actividades de Juan G. Franzetti””, el periodista Francisco Pablo de Salvo hacía el obituario de un colega muerto en abril de 1929.

El periodista Juan G. Franzetti, fundador en 1906 de La Hoja del Pueblo, militante socialista que en la madurez había devenido empresario y promotor de cooperativas, fue asesinado por un joven desconocido camino de la localidad de Punta Alta.

Cuenta De Salvo que Franzetti recogió con su automóvil a un joven con aspecto de cazador que le hizo señas. Una vez arriba, el ““cazador” le descargó un escopetazo a Franzetti, quien alcanzó a responder el fuego con un revólver que llevaba. Acto seguido, condujo malherido su automóvil hasta el consultorio de un médico y allí entregó al agresor, para que fuera curado. A la hora de haber salvado la vida de su asesino, él moría desangrado en el hospital de Puerto Belgrano.

Álbum en mano, el niño que era quien hoy esto escribe pidió una ampliación de la historia a su abuela. Ella recordó entonces las últimas palabras de “tío Juan””, como aún lo llama: “Le decía al muchacho que le había disparado: “¿Quién te mandó?, decíme, ¿quién te mandó?”. Y le dijo al médico que lo recibió, antes de desvanecerse: Atienda a este infeliz.”

El infeliz confesó que lo habían mandado, sin dar detalles. El juez lo condenó a cadena perpetua por homicidio alevoso. La abuela le dijo al niño “Cuando les dan cadena perpetua, es para que después los puedan liberar con el indulto”

Otro recorte, pequeñísimo, también pegado en el álbum, registraba que unos pocos años después el asesino de Juan G. Franzetti había sido beneficiado con un “indulto de Navidad”.

Crecido, aquel niño que escuchó la historia tuvo alguna vez la intención de localizar al asesino del tío Juan. Sus propias vivencias, sus propias ““pérdidas irreparables” en estas últimas aciagas décadas de historia nacional lo hicieron desistir. El “caso Franzetti”, recorrido de la mano de una memoriosa abuela, había sido su asignatura de ingreso en la vida argentina, su Introducción a la Impunidad.

Frente a los indultos siempre habrá quienes se pongan alegres y quienes se pongan tristes. Pero hay quien no se pone ni alegre ni triste, simplemente porque ya no está. Juan, Pachi, Irene o Rodolfo: a todos se los tragó el país de la impunidad.

Quiera Dios, las abuelas memoriosas y la sagrada obstinación de nuestras Madres que nunca se los trague el país de la desmemoria.

Nuevos cuentos de la selva

El jueves pasado el Presidente, utilizando como escenario la centenaria y reconstruida ciudad de Yapeyú, Corrientes, rindió homenaje al Libertador y también a los anónimos héroes cuyos restos descansan en suelo malvinense.

Profusión de citas de San Martín y de Perón aludieron al tema de la reconciliación y de las relaciones entre pueblo y Ejército, abonando el terreno de inminentes y nuevos indultos. Agreguemos aquí algunas citas que no se hicieron en la oportunidad, y contrastémoslas brevemente:

Escribió alguna vez San Martín: “Cada gota de sangre americana que se vierte por nuestros disgustos me llega al corazón”. (No la tuvieron muy en cuenta quienes prepararon una absurda guerra contra Chile, en 1978.) Escribió en otra oportunidad: Mi sable jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas, como éstas no sean en favor de los españoles y su dependencia”. (No lo tuvieron muy en cuenta quienes vaciaron económica-

mente la empresa nacional de hidrocarburos, y quienes paralelamente desde el poder— afirmaban que daba lo mismo “fabricar Pucarás o caramelos””.)

Para la época en que esos militares nada sanmartinianos gobernaban el país, Rodolfo Walsh se permitía tener otras “opiniones políticas”, nada favorables a la dependencia. Claro que cometió el “error” de expresarlas, Tuvo el valor de hacer una carta abierta a la junta militar que celebraba el 24 de marzo de 1977 su primer año en el poder.

Mientras Ricardo Balbín (q.e.p.d.) dedicaba el número 4 del periódico Adelante a pensar cuál podía ser el aporte de los partidos políticos al Proceso (“sabemos lo que hay que hacer para el éxito de la gestión […] puede estar seguro el señor Presidente que sin ruido ni ostentaciones le llegará nuestra palabra”). Mientras la dirigencia: de los principales partidos políticos, al decir del filósofo y empresario Víctor Massuh, “con su silencio brindó un margen operativo a los hombres de armas”; mientras toda esa vergüenza ocurría, Rodolfo Walsh tuvo el valor de escribir públicamente: “Lo que ustedes llaman aciertos, son errores; lo que reconocen como errores, son crímenes; y los que omiten, son calamidades”.

Walsh denunció que el 24 de marzo de 1977 había en la Argentina 15 mil desaparecidos, 10 mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados. El 25 de marzo de 1977, un día después, él mismo engrosaba la lista de desaparecidos.

Los responsables de su secuestro y desaparición habían hecho tres años antes (Operativo Dorrego) una promesa de reconciliación y unidad con el pueblo. No la cumplieron. Pronto estarán todos en libertad, para cerrar la non-fiction novel como corresponde.

La moral cristiana enseña a perdonar las afrentas. De ser absolutamente consecuentes con ella —sugiere un colega— debería hoy liberarse a todos los presos, cualquiera sea su causa. Y no encerrar a nada ni nadie ni a los pajaritos— por motivo alguno. Tendremos, entonces, una hermosa selva subtropical, llena de vida y color.

En esa selva siempre el pez grande se come al chico, el león al venado y el pájaro a la lombriz. Porque la ley que impera en la selva, es la ley de la selva.

Archivo

Belgrano intangible, por Oscar Taffetani

En un nuevo aniversario de la desaparición física de Manuel Belgrano, LCV recupera para su archivo una investigación de Oscar Taffetani publicada en Nuevo Siglo Online (NSO) el 19-07-2007 .

La Secretaría de Cultura ha ofrecido una recompensa de 20 mil pesos a quien aporte información “que posibilite la recuperación” de un reloj de oro con cadena de oro y brillantes que perteneciera a Manuel Belgrano y que habría sido hurtado el pasado 30 de junio –según se denunció- de una vitrina del Museo Histórico Nacional.

Para que se tenga idea del valor de la pieza que la Secretaría de Cultura dice querer recuperar con 20 mil pesos, apuntemos que un par de pistolas artesanales obsequiadas a Manuel Belgrano después de la batalla de Salta, y que por esas vueltas de la vida llegaron a la caja fuerte de un Secretario del Tesoro norteamericano, fueron rematadas el año pasado en Christie’s por 374.400 dólares.

Un antiguo reloj de oro ¡y de Belgrano! (pongámonos por un instante en la cabeza del ladrón) vale mucho más que un par de pistolas…Obsequio del rey Jorge III de Inglaterra, el reloj acompañó al prócer en sus últimos años bla bla y fue entregado en el lecho de muerte bla bla al médico Joseph Readhead, porque Belgrano bla bla no tenía al morir ninguna otra pertenencia… “Son piezas vinculadas de manera íntima a la historia argentina, que lamentablemente no han estado en ese país por más de 150 años” dijo Connor Fitzgerald, asesor del coleccionista William Simon, propietario de las pistolas rematadas en Christie’s.

Esas palabras podrían repetirse, dentro de unos años, para fundamentar la tasación de esta pieza robada hoy al Museo, en un hipotético remate internacional (Interpol, reconozcamos, ha logrado frustrar algunas de esas ventas). Imaginamos a un barón de la soja, a un príncipe argentino de los bíocombustibles, con lágrimas en los ojos, adquiriendo el reloj de Manuel Belgrano en la subasta. Nacionalizándolo (así titulará algún diario). Trayéndolo de nuevo a casa… A una casa particular, claro. No al museo. Porque los museos argentinos –como el país, en general- no son confiables…Ay, don Manuel, cuánta hipocresía. Cuánta miseria del alma. Cuánta nada.

PÉRDIDAS Y RECUPERACIONES

Ya es parte de nuestro folklore -y nuestra tristeza- la historia de las cuatro escuelas del NOA que mandó a crear Belgrano, donando cuarenta mil pesos fuertes que había recibido de Buenos Aires, en reconocimiento por el triunfo de Salta.

La más norteña de esas escuelas –la de Tarija, Bolivia- fue construida por el Estado argentino recién en 1974. Las de Salta y Santiago del Estero, en 1997. Y la última, la de Jujuy, en 2004.

Si aquellos cuarenta mil pesos fuertes de 1813 hubieran sido puestos en un banco, todavía hoy los descendientes de Belgrano estarían viviendo de los intereses. Y con ese capital incrementado, seguramente, podrían construirse en esta época más de cuatro escuelas. Pero la pérdida intangible –la que ya no se puede “tocar” ni reparar, de ninguna forma- es la de los niños tarijeños, jujeños, salteños y santiagueños que no tuvieron oportunamente –en el siglo XIX, en el siglo XX- la escuela pública que necesitaron.

El despojo a Belgrano comenzó hace mucho. Recordemos que fue un periódico marginal de Buenos Aires –“El Despertador Teofilántrópico”, del padre Castañeda- el único medio que publicó la noticia de su muerte, en 1820.

Cuando se exhumaron los restos del prócer para inaugurar el panteón en Santo Domingo, apenas comenzado el siglo XX, los ministros Joaquín V. González y Pablo Riccheri intentaron guardarse como reliquias algunas piezas dentales de esos restos, aunque fueron descubiertos y debieron devolverlas. Sin embargo, la apropiación física de la memoria de Belgrano no fue tan grave como la apropiación intelectual (y política) de su vida y su legado.

En su obra póstuma “Grandes y Pequeños Hombres del Plata” (Garnier, París, 1912), Juan Bautista Alberdi denuncia, aportando su propio testimonio y el de Sarmiento, que la monumental “Historia de Belgrano”, de Mitre, fue un trabajo ideado y comenzado por Andrés Lamas, quien desde Río de Janeiro –donde se hallaba en misión diplomática- le pidió a su amigo Bartolo que le copiara cierta documentación a la que él no tenía acceso.

Mitre, según Alberdi, nunca envió esas copias a Lamas, a la vez que desistió de continuar el “Artigas” que había comenzado y a la vez que aconsejó a Lamas no publicar su trabajo sobre Belgrano. Acto seguido, se lanzó él mismo a escribir la biografía del prócer de Mayo, con la abundante documentación disponible en Buenos Aires. Pero la gran crítica que Alberdi le hace al “Belgrano” de Mitre no es la apropiación de la idea y el enfoque de Lamas, sino el intento (lamentablemente, logrado) de interpretar como una derrota –honorable, pero derrota- la expedición porteña al Paraguay.

Esos reveses militares (y políticos) de Belgrano serían “vengados” simbólicamente, luego, por la guerra de la Triple Alianza. “En su anhelo de pasar por un segundo Belgrano –escribe Alberdi- el presidente biógrafo de este ilustre general argentino pretende que lleva hoy al Paraguay la misma misión que llevó el general Belgrano a ese país en 1810: inaugurar allí el régimen de la revolución de mayo americana..”

De Alberdi –más allá de sus juicios y cambios de opinión- hay que decir que tuvo el valor de denunciar, en su libro “El crimen de la guerra”, el auténtico genocidio que fue la guerra de la Triple Alianza, una guerra que sumió al Paraguay en la anarquía y en una caída institucional de la que hasta hoy no se ha recuperado.

Otra distorsión –interesada- en la valoración histórica de Belgrano, ha sido tomar como un delirio su propuesta –expresada en la reunión secreta del 6 de julio de 1816, en el Congreso de Tucumán- de instalar en el sur de América una monarquía incaica, tomando la línea de descendencia de José Gabriel Condorcanqui (Túpac Amaru), en la persona de su hermano menor Juan Bautista, que vivía protegido por Rivadavia en Buenos Aires.

Lo de la monarquía incaica para nuestros pueblos, es una gran conjetura. Máxime en los tiempos que corren, cuando se ve en América resurgir, cada vez con más fuerza, los liderazgos criollos e indígenas. Algunas veces nos hemos preguntado si ese intento de construir repúblicas copiando el modelo europeo y norteamericano, como sucedió en nuestro siglo XIX- e ignorando los modos autóctonos, no ha sido la causa de esas guerras interiores latentes –y a veces, explícitas- que han desangrado a nuestros pueblos, en los últimos siglos.

Por otra parte, pensamos, tampoco se estudió con seriedad el pensamiento económico de Belgrano, un déficit que recién comenzó a subsanarse en las últimas décadas, de la mano de estudiosos como Gondra, Fernández López y Alfredo Félix Blanco.

No es un dato muy conocido que ya en 1790 Manuel Belgrano había sido designado presidente de la Academia de Derecho Romano, Política Forense y Economía Política de la Universidad de Salamanca. Ni que en 1794 Belgrano tradujo el ensayo de Quesnay “Máximas generales del gobierno económico de un reino agrícola”, que es la fuente de influencia fisiocrática más clara que llegó al Río de la Plata.

La Fisiocracia –reconocida por Marx como antecedente de la ciencia económica- sostiene que el único sector que genera riqueza es el agrícola, y se apoya en la convicción de que existe un orden en la naturaleza, un orden que no debe ser quebrado por la acción del hombre. (Pensemos, por lo menos, si no valdría la pena debatir esos dos enunciados).

Hay que volver a Belgrano, qué duda cabe. Hay que releerlo. Aún estamos esperando, aquí en el río de la Plata, una recopilación comentada y anotada de las Actas del Consulado. ¿Habrá que esperar otro par de siglos? Que Interpol y que las aduanas se ocupen de recuperar los 1.980 objetos robados a colecciones públicas y particulares de la Argentina, en los últimos años.

El resto, los que no pertenecemos a la policía, a las agencias de detectives ni a las compañías de seguros, tratemos de que no se pierda el “Belgrano intangible”, el que más importa.

Lo dijo Alberdi, en la obra que ya comentamos: “Todo no se puede abrazar en este mundo. Que los que adoran la fortuna lo sacrifiquen todo a su ídolo, está bien: pero conténtense con eso y no hablen de honor y de gloria. Dejen, al menos, estas variedades a los pobres como Garibaldi, como Washington, como Belgrano…”

Archivo

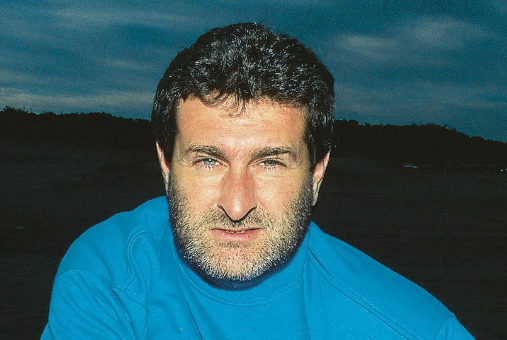

Todos tenemos hollín en los pulmones, por Hernán López Echagüe

El 25 de enero de 1997, la sociedad argentina se veía sacudida por un crimen atroz: un reportero gráfico de la revista Noticias, aparecía muerto, calcinado, con las manos y pies atados y dos disparos en la cabeza después de haber ido a cubrir de una fiesta de renombrados empresarios de Pinamar. La autopsia demostró que Cabezas tenía hollín en los pulmones, lo que indicaba que aún respiraba cuando el auto con él en su interior era invadido por las llamas. Las investigaciones recorrieron muchas pistas, varias de ellas fraguadas por la Policía Bonaerense que demostraba una y otra vez intentar desviar la investigación y resolver rápidamente el caso. El diario La Nación, le solicitó una nota al periodista Hernán López Echagüe quien se había convertido en emblema del ‘periodista agredido” luego de sufrir dos agresiones -un navajazo de advertencia en la puerta de su casa y un intento de secuestro en los alrededores del Bingo de Avellaneda, abortado por la aparición de un patrullero-. La persecución López Echagüe provenía de sectores del Mercado Central ligados a patotas Duhaldista. Desde Uruguay, en donde intentaba recuperar la tranquilidad y finalizar un nuevo libro sobre la Triple Frontera, escribió de un tirón este artículo.

Hoy lo recuperamos para el Archivo de LCV, tomado del libro ‘Postales Menemistas’ editado por editorial Perfil, quien publicó una compilación de artículos de este joven periodista que luego de recibir más amenazas y una catarata de juicios por la publicación de su libro “El Otro” dedicado al entonce gobernador Duhalde quien se disputaba la conducción del peronismo con el president Menem, buscaría refugio con su familia del otro lado del río.

Todos tenemos hollín en los pulmones, por Hernán López Echagüe

Febrero de 1977, diario La Nación

El asesinato de José Luis Cabezas es un hecho obsceno, cometido en una sociedad habituada a cerrar los ojos ante la obscenidad, o, en el mejor de los casos, a tomarla como un avatar, como un mal pasajero. Es dable preguntarse si en este caso la sociedad cobrará vida o, como ha sucedido en otras ocasiones, pronto olvidará el mazazo, se abrazará a los electrodomésticos, al fetiche de la estabilidad, y por fin añadirá el episodio a la extensa lista de obscenidades que han ocurrido a partir de mediados de 1989: los sopapos, navajazos y amenazas a periodistas; el asesinato del obrero Víctor Choque en Tierra del Fuego; las agresiones sufridas por el fiscal fiscal Pablo Lanusse; el assinato de María Soledad Morales, las decenas de atropellos cometidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires; los disparos contra Fernando ‘Pino’ Solanas; los feroces atentados contra la comunidad judía; la continua represión a manifestaciones; las enigmáticas muertes en torno a la Aduana; etc, etc, etc.

Obscenidades que parecen lejanas en el espacio y en el tiempo.

Presumir, como buena parte de la sociedad presume, que el asesinato de Cabezas no ha sido más que un brutal ataque a la libertad de expresión, comporta un grave desatino cuyas consecuencias habrán de aflorar tarde o temprano. El asesinato de Cabezas ha sido la lógica culminación de una serie de obscenidades frente a las cuales, continua e ingenuamente el gobierno ha pretendido permanecer ajeno.

Desde luego, en el interior de la gente que ha cometido este crimen impera el fuego. Pero es menester avivarlo.

Basta echar un vistazo a la historia del país para comprender que hechos de esta naturaleza suceden cuando los gobiernos crean y promueven las condiciones políticas, sociales y morales y éticas que tornan posible su comisión. Cuando los gobiernos hacen de la obscenidad uno de sus rasgos más distintivo.

Obsceno es que los actos de un gobierno procuren satisfacer, pura y exclusivamente, la ley del libre mercado y los antojos de un puñado de empresarios sin escrúpulos. Obsceno es que un presidente, a viva voz, celebre el ingreso de capitales sin importarle su procedencia. Obsceno es que los funcionarios de un gobierno aparezcan enlazados, una y otra vez, a personajes como Al Kassar, Gaith Pharaom, Ibrahim Al Ibrahim, Yabrán o Ghadaffi, es decir, al narcotráfico, al matonaje, a los negocios turbios. Obsceno en extremo es ignorar la independencia del Poder Judicial y llamar ‘delincuentes’ a periodistas y opositores.

Pero más obsceno que todo es la inercia. Cuando el virus de la quietud y de la indiferencia se instala en una sociedad, no hay medicina que logre aplacar sus terribles efectos. Al igual que en épcas de muerte y oscurantismo, con el correr del tiempo la solidaridad se difumina, la identidad lanquidece, y crímenes como el de Cabezas, por tanto, adquieren el caracter de cosa común y ordinaria.

Cuando una bomba destruyó el edificio de la embajada de Israel, todos repletamos las calles de Buenos Aires y en silencio, con los párpados apretados, todos fuimos judíos. Pero no fue otra cosa que un relumbre de solidaridad, un compromiso tan duradero como un estornudo; algo más parecido a una fugaz visita de pésame que a un acto fundado en hondas convicciones. Porque tiempo más tarde, y una vez más a lo largo de contadas horas, estimamos sensato colocarnos nuevamente el disfraz judío, como en un multitudinario baile de máscaras.

Todos estamos entrelazados por un lugar común que va más allá de fortuitas diferencias religiosas, filosóficas, políticas o profesionales: la vida. Y sin embargo estamos habituados a que nos reúna la muerte.

Una sociedad adormilada, que no emerge de su insultante letargo, no puede exigirnos a los periodistas que frente a hechos de esta índole inflemos el pecho y sin rodeos continuemos hurgando en esas enormes cloacas que nosotros no hemos inventado. No somos corresponsales de guerra, aunque a menudo plumas y lentes deban desplazarse entre escombros y cenizas, entre bandas violentas que han convertido al país en un inabarcable campo de batalla donde la vida es ingrávida.

Desde la madrugada del sábado último, y de modo ya irremisible, todos los argentinos somos José Luis Cabezas. Todos tenemos hollín en los pulmones. Todos estamos encerrados en el interior de un vehículo en llamas, en un camino de tierra, a contados metros de opulentas mansiones en cuyos jardines la fiesta continúa.

Archivo

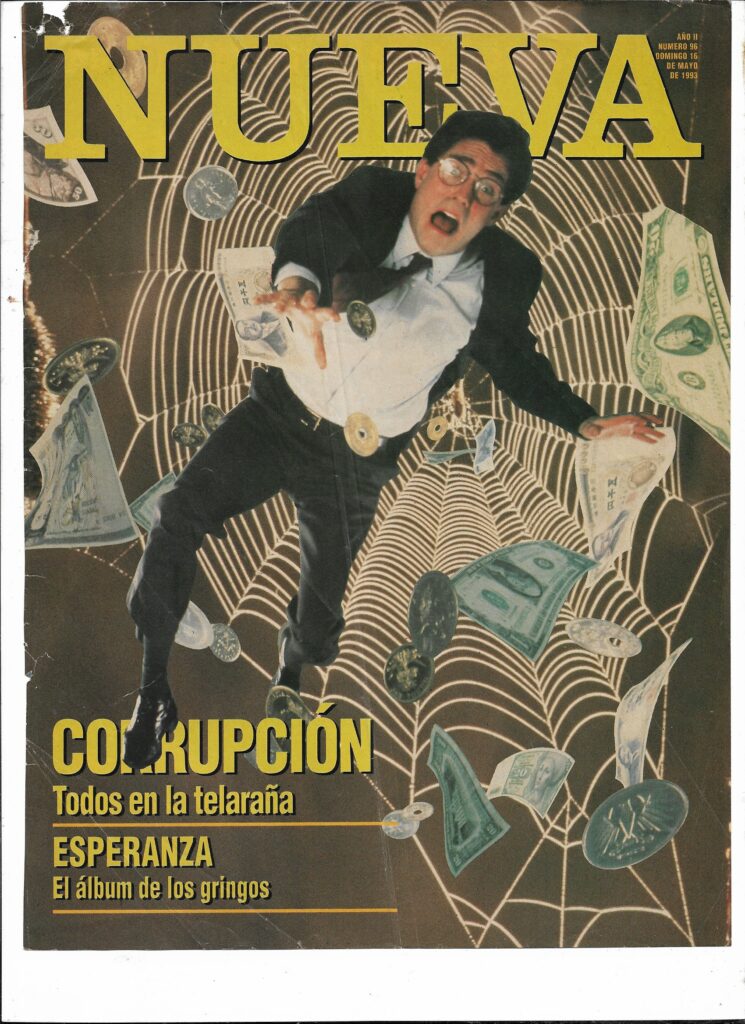

ARCHIVO/La corrupción sigue estando de moda, por Oscar Taffetani

Esta semana, el maestro Oscar Taffetani comparte una nota de su archivo personal escrita el 16 de mayo de 1993 –hace 31 años-. Eran los noventa, tiempos de “menemato” cuando estallaba el boom de los escándalos de corrupción. Nunca, hasta ese momento, se habían visto tantos funcionarios procesados por malversación de fondos, coimas, contrabando, venta ilegal de armas o enriquecimiento ilícito. La lista es larga. Algunos han pasado rápidamente al olvido, como el ex concejal justicialista José Manuel Pico condenado por la justicia porteña a cinco de años de prisión y diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por el delito de enriquecimiento ilícito. “Me quieren convertir en un monstruo”, se lamentaba, conciente de que él no hacía nada diferente a lo que hacían todos. Fue el primer político de cierta relevancia condenado por corrupción a quince días de las elecciones presidenciales.

Con mejor o peor suerte, tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados altos funcionarios, entre otros: Carlos Grosso; María Julia Alsogaray; Víctor Alderete; José Luis Manzano, Antonio Erman González; Carlos Corach; Amira y Emir Yoma; Ángel Eduardo Maza; Domingo Cavallo; Gostanian y el propio presidente Carlos Menem quien fue condenado por peculado, contrabando de armas y sobresueldos, pero gracias a los fueros nunca debió cumplir su pena. En 1994, el presidente del Banco Nación, junto a ex directores y cinco empresarios fueron procesado por el supuesto pago de 21 millones de coimas a IBM por la renovación de su sistema informático. El hermano y secretario de uno de los imputados, Marcelo Cattáneo, apareció suicidado. Las muertes dudosas de personajes vinculados al gobierno iban en aumento.

Distintos negociados fueron tapa de diarios y revistas. Los libros de investigación eran Best Sellers (Robo para la Corona, de Horacio Verbitsky; El Otro, de Hernán López Echagüe; El Jefe, de Gabriela Cerruti; o Pizza con Champagne de Silvina Walger, se vendían por cientos de miles). Con buen tino, Oscar Taffetani titulaba una nota publicada en la revista Nueva: “La corrupción está de moda”. Una moda que llegó para quedarse.

¿Cuáles son las razones y la solución de semejante descalabro? O.T. recorre los principales hechos de corrupción en Argentina y el mundo. ¿Cómo salir de esta telaraña? Un debate más vigente que nunca.

Corrupción está de moda

Un fantasma viscoso recorre el planeta. Los diarios lo llaman corrupción. Los políticos y los periodistas lo llaman corrupción. La gente lo llama corrupción. ¿De qué se trata?

El barón de Montesquieu escribió en alguno de los treintaiún volúmenes que componen Del espíritu de las leyes (1748), que “el principio de democracia se corrompe cuando una nación pierde el espíritu de igualdad y lo interpreta arbitrariamente”.

Según el ilustre barón (a quien solemos citar de oído), una neta separación entre los poderes del Estado produce la mutua limitación que salvaguarda las libertades.

Claro que el sistema que Montesquieu tomaba por modelo de democracia era el inglés, donde el Poder Ejecutivo reposaba en el Príncipe (consorte o sinsorte), el Legislativo en la Cámara de los Lores (reclutados en la nobleza) y el Judicial en esas convulsionadas cortes provincianas que supieron describir Shakespeare y Marlowe.

En cuanto a los “países cálidos” (así llamaba a las colonias africanas, asiáticas y americanas), el tratadista observaba que “están más dispuestos que los fríos a la servidumbre”… Hasta allí Montesquieu.

Montes… ¿quién?

En América latina, lo mismo que en los jóvenes países africanos y asiáticos, la democracia política padece aún hoy el vicio del caudillismo. Los tres poderes suelen estar sujetos a la voluntad de uno solo: el Ejecutivo.

Cuando se habla de corrupción, entonces, por lo general, se habla de un juez o un legislador sobornado, de un amigo o un pariente del “Número 1” que se acomoda en un puesto público, que resulta beneficiario de una dudosa licitación o que impunemente viola las leyes al amparo de su protector.

De esta clase de corrupción sabemos mucho en América latina. La historia del continente –sin necesidad de hacer revisionismo– está plagada de caudillos, militares y civiles, que convirtieron su antojo en ley severa, que se enriquecieron en la función pública, que entraron al gobierno por la puerta grande, “para acabar con la corrupción” y salieron por la puerta de servicio, entre gallos y medianoche, con los bolsillos llenos.

En los países anglosajones (algo de razón tenía Montesquieu) la vigilancia civil sobre los poderes es mayor. Los ciudadanos que sangrientamente conquistaron sus derechos poniendo fin, o por lo menos un límite, a la monarquía, saben defenderlos mejor.

No están libres del azote de la corrupción (que prefieren llamar inmoralidad), pero tienen aceitados los mecanismos democráticos para combatirla.

El affaire Watergate en los Estados Unidos (espionaje republicano en la sede del Partido Demócrata) le costó la presidencia a Richard Nixon. El affaire Irán-contras (llamado por la prensa Irangate) llevó a un juicio público a altos jefes militares y determinó el cambio de política hacia Centroamérica.

Curiosamente, los hechos inmorales de más gravitación en la política norteamericana fueron descubiertos por la prensa. Dos periodistas del Washington Post, amparándose en la Quinta Enmienda de su Constitución, desataron el escándalo que acabó con Nixon.

El cuarto poder entra en escena

¿Son posibles los Watergates en América latina? Ardua pregunta. La regla –salvo raras excepciones– es que todo concluye con la denuncia. Los efectos jurídicos no van más allá de la renuncia al cargo por parte del funcionarios involucrado o de un “fusible” de éste.

No obstante, debe reconocerse que haber hecho públicos los ilícitos y haber conseguido la renuncia o alejamiento de funcionarios corruptos, no es poco mérito, habida cuenta de la ostensible lentitud del Poder Legislativo y la mora del Poder Judicial para intervenir en esas cuestiones.

Otra pregunta que puede escucharse en la calle es: ¿Hay más corrupción ahora que antes? ¿O es que ahora se sabe más?

Las respuestas invariablemente estarán teñidas de un color político. A pesar de ello, habrá coincidencia general en observar que, gracias a la existencia de una prensa independiente y diversa, hoy puede saberse más de lo que pasa “en palacio”. La ciudadanía dispone de un instrumento tan poderoso como aquéllos –devaluados– que le brindó la bicentenaria Revolución Francesa.

No todas son rosas en la Galaxia Gutenberg, por supuesto: un medio de prensa puede ser sobornado, como puede serlo un policía, un juez, un legislador. Pero corre también el riesgo de quedar en evidencia y sufrir un terrible castigo: que los lectores dejen de comprarlo.

En ocasiones, los diarios, radios o canales televisivos son instrumento de una singular batalla. Es cuando los acusados de corrupción se defienden denunciando algún fraude o ilícito cometido por sus acusadores.

La batalla –aquí reaparece Montesquieu– no es mala en sí misma, puesto que ayuda a que se conozca toda la verdad. El libre juego de los poderes, incluido el Cuarto, es el mejor certificado de buena salud del orden democrático.

Mal olor en el planeta

Una mirada a la política internacional, poco antes del fin de siglo, podría acabar con las más recónditas esperanzas de justicia. En todas partes se cuecen habas. En todas partes había –o hay– corrupción política.

EN EL PRIMER MUNDO

No hace tanto desde que se conocieron las coimas que pagó la Lockheed Aircraft para colocar sus aviones en países “intachables” como Suecia, Francia, la ex República Federal de Alemania y el Japón. Desde el Príncipe Bernardo de Holanda (quien provocó la abdicación de la reina Juliana) hasta el primer ministro japonés Kakuel Tanaka (quien prefirió que el harakiri se lo hicieran algunos ofuscados kamikazes), todos recibieron su sobre o su giro reservado a un banco suizo.

Recientemente –para no abundar en ejemplos– estallaron escándalos en Inglaterra (por comisiones de los ministros en la privatización de servicios); Francia –por “donaciones” y blanqueo de dinero negro a través de partidos de centro-derecha y centro-izquierda–; España (por comisiones en las obras de Expo-Sevilla, finanzas negras y sobornos en el PSOE); Italia –por relaciones de los principales dirigentes políticos y del gobierno con la mafia– y hasta en el lejano, insospechable y poderoso Imperio del Sol Naciente (por declaraciones del político sobornador Shin Kanemaru, quien destapó una olla que no contenía precisamente arroz).

EN EL EX-SEGUNDO MUNDO

El advenimiento de la era Gorbachov puso al descubierto las prebendas y turbios manjeos de los dirigentes soviéticos de la era Brezhnev. No terminó allí la danza: los dirigentes del ex PCUS vaciaron las empresas estatales y fugaron divisas hacia los bancos suizos poco antes de la caída de Gorbachov y el ascenso de Yeltsin.

Uno de los países que aún se declara regido por los principios del socialismo, Cuba, conjuró hace tres años un escándalo por narcotráfico que amenazó acabar con el gobierno de Fidel y Raúl Castro. El chivo emisario fue el fusilado general Ochoa, Nº 3 de la nomenclatura cubana.

EN EL TERCER MUNDO

En la Argentina, el reelecto presidente Carlos Menem ostenta el récord de tener la mayor cantidad de funcionarios procesados en la historia de su país y la región.

La caída de Ferdinando Marcos, en las Filipinas, ocurrida hace unos años, puso al descubierto el enorme grado de corrupción que puede generar un gobierno cuando aspira a perpetuarse.

El affaire Collor, en Brasil, fue un caso reciente de corrupción política (enriquecimiento ilícito) con desenlace ejemplar: el juicio político y destitución del Presidente por el Parlamento.

EN LAS NACIONES UNIDAS

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de origen japonés, fue acusado de comprar su reelección. La denuncia extiende las sospechas a casos anteriores (como el del ex SS Kurt Waldheim).

EN LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS

Generation Ecologie, un partido verde francés cuyo dirigente Brice Lalonde fue designado ministro de Medio Ambiente, aceptó importantes contribuciones financieras de empresas a las que decía combatir (como la Sandoz suiza, principal contaminadora del Rhin).

Mal de muchos ¿consuelo de tontos?

Martin Woollacott, del periódico londinense The Guardian, se refirió en un artículo a las distintas formas de corrupción política existentes en el mundo. Desde lo que en Francia llaman “tremper le pain dans le sauce” (mojar el pan en la salsa) hasta lo que los japoneses llaman sin pudor “política del dinero”, pasando por la Tangente italiana, todopoderosa antes de la llegada de los mani pulite. Al hablar Woollacott del mundo anglosajón, desliza irónico: “…tenemos formas menos obvias de corrupción, además de la justa cuota de soborno y de coima…”

He allí una de las probables causas del gran destape de fin de siglo: lo que los Estados y el mismo sistema mundial no toleran no es la corrupción habitual (el “punto” o “punto y medio” de comisión que lubrica el comercio internacional). Lo que el sistema mundial no tolera –porque vuelve imprevisible el futuro de la humanidad– es el exceso de corrupción, esa masa viscosa que entorpece el desarrollo de la economía y las relaciones internacionales.

Desde un punto de vista pragmático, entonces, –dejando el idealismo para mejor momento–, de lo que se trata es de llevar los niveles de corrupción administrativa y política al mínimo posible.

¿Quién puede hacerlo?

Allí regresamos a Montesquieu, aquel pensador francés que fue bautizado en brazos de un pordiosero (porque sus padres querían que aprendiera de niño que todos los hombres son iguales ante Dios). Regresamos a Montesquieu y hallamos que la mejor manera de combatir la corrupción, en casa y en el mundo, es garantizar la independencia de los tres poderes (incluido el cuarto) y luchar por un ejercicio moral de la política.