Memoria

Victoria Basualdo: “El caso Ford en Argentina es una referencia para toda la región”

Victoria Basualdo, historiadora e investigadora del Conicet, pasó por La Columna Vertebral para describir cómo fue el importante seminario en São Paulo que se centró en dictadura, empresas y violaciones de derechos humanos. Además, Basualdo se refirió al caso de Volkswagen en Brasil, la complejidad de atribuir responsabilidades dentro de estructuras jerárquicas y la importancia de los procesos judiciales para lograr justicia.

Destacada

Antonio Reda, ex combatiente: Malvinas, democracia y menemismo.

Al cumplirse 40 años de democracia, LCV entrevistó a un ex combatiente de Malvinas para saber cómo sentía esa generación también diezmada. Hoy, en un nuevo aniversario del ingreso de tropas Argentinas a las islas, compartimos este diálogo en el que un hilo invisible une nuestro devenir histórico en las últimas décadas.

Archivo

Carta desde el País del Nomeacuerdo, por Hernán López Echagüe

Esta semana, el Archivo LCV incorpora una nota publicada en la revista Humor, publicación que funcionó como un faro en tiempos de dictadura, y fue crítica con el menemismo. Conviene recordar el marco dentro del cual HLE escribía una serie de cartas a un amigo imaginario

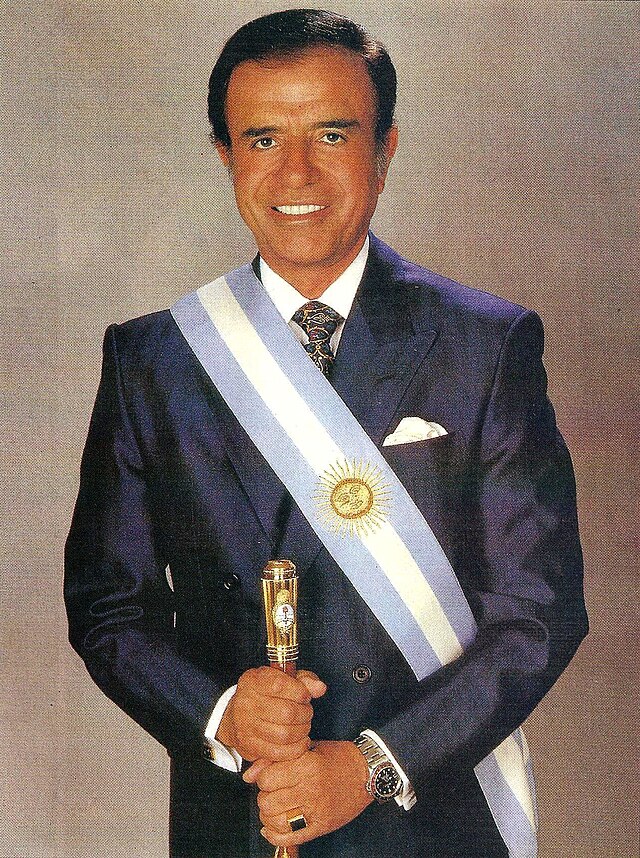

En 1989 , Carlos Menem indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; a líderes y miembros de organizaciones armadas revolucionarias (algunos de ellos ya desaparecidos); a los ‘carapintadas’ que se rebelaron contra la democracia en la Semana Santa de 1987 y en 1988; y, finalmente, a los integrantes de la Junta de Comandantes condenados por los delitos cometidos durante la guerra de Malvinas.

Seis decretos firmados en diciembre de 1990 indultaron, finalmente, a todos los miembros de las Juntas Militares condenados en tiempos de Alfonsín (1985) y otros genocidas con proceso abierto. Quedaron afuera: Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Camps, Suárez Mason, Ovidio Richieri, Martínez de Hoz. También indultó en ese diciembre a Firmenich y Norma Kennedy.

Hoy recuperamos para el Archivo LCV, una nota publicada en la revista Humor de Hernán López Echagüe. Por entonces, un joven apenas retornado del exilio que iniciaba sus primeros pasos en periodismo. Llevábamos siete años de democracia y los indultos de Menem eran una marcha atrás de todas las conquistas en Derechos Humanos. Hoy Carlos Menem es el único presidente del siglo XX que tiene su retrato en el Salón de los Próceres de la Casa Rosada.

Carta desde el País del Nomeacuerdo

Publicado en la revista Humor, diciembre de 1990.

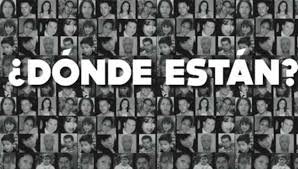

Che, me olvidaba de algo. Hubo una época en que las personas se pusieron a desaparecer, de pronto, de la noche a la mañana. Sin pausa. Cientos y cientos de personas de toda edad que se ponían a no estar nunca más. Y los ojos de los vecinos no percibían nada. Y las bocas de los vecinos parecían bocas sin fundamento, o quizá con fundamento no más que para abrirlas y tragar fideos italianos, galletas alemanas, quesos franceses. ¡Vinos de Portugal por dos mangos! Había mazapán en las venas. ¿Te acordás? ¿Te acordás del general Acdel Edgardo Vilas? Decía el tipo: “Los mayores éxitos los conseguimos entre las dos y las cinco de la mañana, la hora en que el subversivo duerme (…) Yo respaldo incluso los excesos de mis hombres si el resultado es importante para nuestro objetivo”. ¿Te acordás? ¿No? Pero quizá te acuerdes del general Ibérico Saint-Jean que, entre otras cosas, se hizo famoso por su frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”. O del general Jorge Rafael Videla: “En la Argentina morirán todos los que sean necesarios para acabar con la subversión”. Años más tarde, ya en democracia, al amparo del indulto que le había obsequiado Menem y en tanto se mojaba el garguero con whisky importado durante una cena de camaradería, Videla celebró la matanza, y, con aires de asesino ocurrente, soltó: “La sociedad argentina tendría que habernos pagado por los servicios prestados”.

Luego, a partir de diciembre de 1983, la historia incontrastable del exterminio selectivo que habían tramado los militares con toda meticulosidad cobró vida a partir de relatos de toda naturaleza: jurídico, periodístico, novelesco, televisivo, cinematográfico. Supongo que te acordarás de La historia oficial, también del Nunca más, y, desde luego, del histórico juicio a las Juntas. Fueron años de dolorosas e interminables reconstrucciones. Que a Esteban se lo llevaron de su lugar de trabajo una tarde, a los golpes; que a Cristina, que estaba embarazada, la sorprendieron en la calle, la ocultaron en alguna catacumba, la asistieron en el parto, le robaron el hijo y después la asesinaron; en la casa de Jon, que de la vida no esperaba más que recibirse de ingeniero, casarse y tener un par de hijos, el grupo de Tareas se instaló a lo largo de una semana… Y ya no están, nunca más volverán a estar.

A partir de diciembre de 1983 el dolor se transformó en cifras: más de cuatro mil desaparecidos en 1976; trescientos cuarenta y dos por mes; once cada día. Más de tres mil en 1977; doscientos treinta y ocho por día… Cifras y más cifras. Contados cuerpos. Personas que nunca jamás volvieron a aparecer. Y ahora los ojos han vuelto a cerrarse, los oídos a enlodarse, las bocas a callar.

En fin, no era mi propósito amargarte. Pero el País del Nomeacuerdo es hoy una realidad ineluctable.

Otro abrazo.

Destacada

Oscar Taffetani: “Los despidos no solo dejan gente en la calle, ponen en riesgo nuestra identidad. Vienen a arrasar también con los archivos”

Días atrás, La Columna Vertebral recupero para su sección Archivo una investigación especial de Oscar Taffetani para comprender de dónde vino la expresión ‘30.000 desaparecidos’. Frente a tanto discurso negacionista lo llamamos para que nos cuente cómo había obtenido los datos y la conversación derivó en la importancia de los archivos, la resignificación de las palabras, y los cierres de medios como Telam y la TV pública con la pérdida que significan, no solo de trabajo para sus empleados sino de memoria que se destruye. Un diálogo esclarecedor e imperdible en el que repasamos la trayectoria del Tata Yofre y los archivos del Batallón 601, entre tantas otras cosas. Oscar Taffetani es un colaborador asiduo de LCV. Un orgullo poder contar con su mirada siendo un maestro del periodismo de larga trayectoria, reconocido por su pluma y su seriedad. La entrevista fue realizada el 25 de marzo, en un nuevo aniversario del secuestro de Rodolfo Walsh. Vaya, entonces, como homenaje a quien supo enseñarnos el valor de las palabras y el compromiso en el oficio.

LCV: Contanos cómo llevaste adelante la investigación y a qué conclusión llegaste

—Te mandé esa nota justamente porque me temía que el video oficial de ‘Memoria completa’ del gobierno iba a tocar ese tema. En efecto, lo hicieron pero de una manera muy berreta, porque la verdad que el testimonio que ponen es impresentable. Nosotros en general nos tomamos en serio el tema de las investigaciones, la palabra investigación es una cosa seria para los periodistas. Cuando estaba en TELAM y trabajaba en una sección que se llamaba Memoria, Verdad y Justicia, justamente, alcanzamos a publicar antes del primer cierre, que fue en la época de Macri, cuando nos despidieron a Juan José Salinas y a mí, que estábamos a cargo de eso. Teníamos ya 9 mil notas publicadas.

LCV: ¿Esas notas siguen estando disponibles en algún lado?

—Justamente es el peligro. Las primeras 9 mil, que son las notas hasta esos despidos, yo tomé la precaución de ponerlas a seguro en otro lado, porque ¿con qué me encontré? Cuando volvimos los reincorporados nos dijeron “uy se rompió el servidor”, el servidor donde estaban todo ese material se perdió. Entonces yo les dije ‘bueno tenemos un backup tenemos la posibilidad de recuperarlo’ y lo forzamos a que volvieran a ponerlo en línea pero siempre hubo resistencia. Yo les decía a mis compañeros e incluso a los compañeros del sindicato, ‘guarda con esto, porque en cualquier momento le meten otro golpe y nos van a dejar sin archivo, no solo de la sección memoria, sino de toda la cablera de Telam’. Telam tenía una página donde publicaba diariamente información. Entonces, esa información, ¿a dónde va? Hay una trampa con las cosas digitales. Es sencillo guardar, pero es sencillo borrar también, y es sencillo romper. Sean en papel o sean digitales, los archivos son tesoros, son parte del tesoro de las instituciones. Entonces, es tremendo que con tanta desaprehensión, con tanta frivolidad, se manejen estos temas. Y yo creo, esto es una crítica y autocrítica, vamos a decir, que los sindicatos y las asociaciones de personal y todo, no le dan la suficiente bola a este tema. No le prestan atención y está en peligro una cosa que es la identidad misma de una institución. Ahora están viniendo tiempos duros, están arrasando, no es la primera vez que pasa esto. Hay como órdenes de batalla que se han librado pero en este caso tal vez no para desaparecer gente, pero sí para eliminar derechos, echar gente y destruir instituciones, y arrasar con las conquistas. Esas órdenes de batalla están lanzadas, no las conocemos todavía, son privilegiados los que pueden saber, como sabía Walsh en su momento, en la carta cuando decía acá hay una planificación de la miseria, están armando todo para esto, para este modelo. Nosotros todavía del modelo lo único que sabemos es que nos quitan cosas, nos sacan cosas por el momento, echan gente, están reduciendo todo, reduciendo el país.

Creo que además de preocuparnos por recuperar los puestos de trabajo y la fuente de trabajo, hay que prepararse para conservar el material que debe ser conservado, porque estos tipos no van a tener ningún empacho en mandárselo al Garrahan o a donde sea, si es de papel, lo donarán al Garrahan, pero si es digital, directamente ahí sí que “delete all copies”, lo desaparecen, echan todo al diablo.

LCV: La digitalización es tramposa, siempre pueden bajar la palanca y quedarnos pataleando en el vacío. La memoria la tenemos que construir entre todos así que te agradezco.

—Antes que nada entonces un llamado de atención. Ese llamado de atención lo tenemos que hacer todos los días. Si te llaman de empresas, instituciones, lugares donde hay trabajadores y donde hay un patrimonio que cuidar, vamos a ser nosotros los que tenemos que cuidarlo. No esperemos que lo cuiden los que vienen, porque los que vienen, vienen a desmantelar y a destruir.

LCV: Volvamos a la nota del 2016, donde vos descubrís cómo sale lo de los 30 mil.

—Me llevó algunos meses, por supuesto, porque no vas consiguiendo las cosas que necesitas cuando las querés, sino cuando cuando tenías la oportunidad. Empezó con esa nota de Haroldo Conti, donde ya me llamaba la atención el número, que Haroldo hablaba de 30 mil muertos. Empecé a tirar de la piola ahí, hablé con gente incluso la hija de Haroldo, hijo de Haroldo, y me enteré un poco de qué contactos podía tener Haroldo más o menos como para tener esa información. Llegué a la conclusión de que sí, que Haroldo tenía buenos contactos, algunas fuentes, incluso militares o servicios de inteligencia, entonces lo que estaba diciendo tenía un fundamento.

LCV: Porque en la nota vos explicás que a Haroldo Conti le habían dicho que el objetivo del gobierno militar era 30 mil muertos, más o menos.

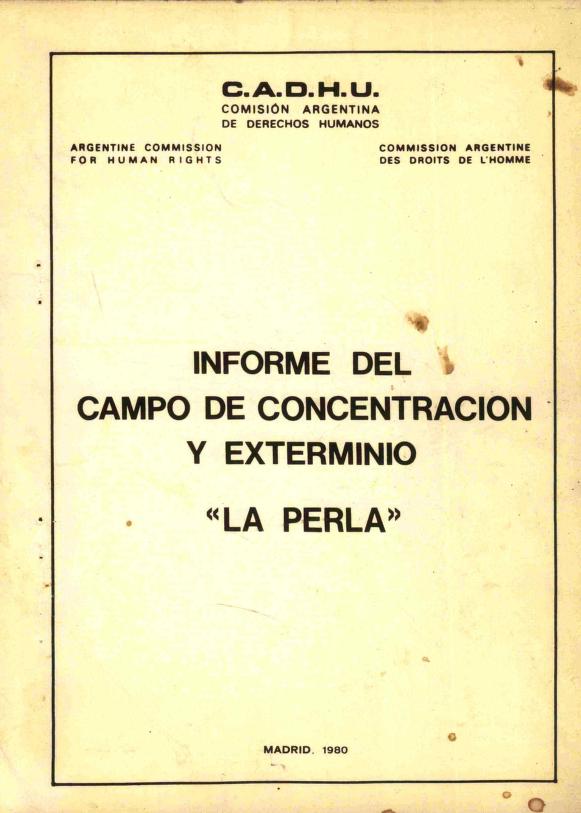

—Sí, que iba a haber un golpe sangriento en marzo y se calculaba una cuota de 30 mil muertos. Muy importante eso, porque ya te da la pista de que alguien manejaba ese número antes. Después, se crea la CADHU, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, una organización que reemplazó a la gremial de abogados, porque los abogados que estaban en los asuntos gremiales y de defensa de presos políticos, empezaron a ser diezmados. Estaban perseguidos, diezmados. No te olvides que los secuestran a Haroldo Conti, y un pocas semanas después hay dos abogados de la CADHU que los secuestran y están desaparecidos. Entonces Eduardo Luis Duhalde, que era uno de los que estaba allí entre los fundadores de esa CADHU, dice tenemos que irnos del país porque nos van a matar a todos, y salgamos y vayamos a distintos puntos para poner bases para una denuncia de de estos crímenes y de lo que está pasando en el país. Así se empezaron a hacer delegaciones de la CADHU en España, en Francia, incluso en Suiza, en Italia, en Estados Unidos. En Estados Unidos inclusive se hizo la primera denuncia donde se habló de 30 mil. Estamos hablando de diciembre del año 76. Por eso te digo que lo que dice Labraña no tiene ni pies ni cabeza.

LCV: ¿Vos sabés quien es ese Labraña?

—Es un invento, y no es casual entonces que sea Yofre también el que preludia ese artefacto que pusieron en la televisión ayer. Resulta que, a propósito de eso te digo, Yofre tiene la información, porque él fue uno de los que se quedó con el archivo del batallón 601 de inteligencia, es decir, que estaba a la venta en la época de Menem, se pagaron 250 mil dólares que salieron de los fondos reservados de la SIDE y se pagaron y se quedó con el archivo. Archivo de papel te estoy hablando. El tipo escribió libros con esas cosas, pero muestra lo que quiere mostrar y esconde lo que quiere esconder.

Al margen de Yofre, el asunto es que después esto sigue y en el 77 hay tres o cuatro denuncias que se hacen donde también se llega al número de los 30 mil, o sea, en distintos foros internacionales. Estos abogados que pertenecían a la CADHU, por ejemplo, el Eduardo Luis Duhalde mismo, o Rodolfo Matarolo, que era muy amigo de Haroldo además. Entonces, en el 78, ya ahí estamos llegando al 78, hay un reporte de la Embajada de Estados Unidos y unos informes que mandaba Arancibia Clavel, que era un agente de la dina chilena, que trabajaba dentro, en el marco del plan Cóndor, donde ya dice también, hasta la fecha, estamos hablando del principio del 78, hay 22 mil muertos, asesinados o desaparecidos, y se lo manda oficialmente y está en un archivo de una universidad norteamericana. Estamos hablando de todas cosas que están verificadas. Yo lo único que quería demostrar era que cuando se hablaba de 30 mil, se hablaba proyectivamente, se decía, “bueno, ¿cuánto calculan ustedes?” “Y son 30.000” entre los desaparecidos, los muertos, las ejecuciones extrajudiciales, todo eso. Son 30 mil. ¿Los habían contado uno por uno? No. ¿Cómo vas a contar? Es como ponerse a contar en medio de un genocidio y decir son dos más o dos menos, o tres más o tres menos. Eso es una locura. Entonces, ese número se fue instalando en ese momento y se convirtió en un símbolo de resistencia. Aquí acá quiero contar algo que tiene que ver con la resignificación. Es muy importante la resignificación y nosotros en la lucha contra la dictadura hemos resignificado muchas cosas. El tema de los 30 mil, que fue un número puesto por los represores, ya lo resignificamos, ahora significa otra cosa. Ellos lo objetan justamente porque ya lo resignificamos. Lo mismo pasa por ejemplo con las noches. La noche de los lápices, por ejemplo. Es un nombre que puso un represor. Un comisario de la Bonaerense lo anotó en una carpeta, este operativo se llama noche de los lápices.

LCV: La noche de las corbatas igual.

—Exactamente, y eso está comprobado, porque cuando estaban detenidos en el faro allá en el Mar del Plata, un tipo dijo, se llama la noche de las corbatas porque nosotros le pusimos ese nombre. Porque ellos tenían esas fantasías de nazis, y entonces decían, bueno, esto es la Kristallnacht, es la noche de los cristales, esta es la noche de los cuchillos largos de Hitler, y bueno, las estaban reeditando en versión argentina. Entonces hacían Noche de, Noche de, Noche de, pero eran ellos, y sin embargo, fíjate que Noche de los Lápices hoy tiene un contenido totalmente distinto. Porque para los chicos de los colegios, para todos los que salen el 16 de septiembre a las calles, a manifestar y todo, significa otra cosa La noche de los lápices. Los lápices siguen escribiendo, es otra historia. Entonces es muy importante el tema de la resignificación, y no hay que tenerle miedo a eso, aunque haya estado inicialmente en boca de los represores, porque ya no está más en boca de los represores.

LCV: Lo que vos decís que los primeros que hablaron de 30 mil son ellos. No sabemos cuántos son, pero ellos dijeron que eran 30.000 en varios documentos. Creo personalmente que son más.

—Además si ellos no dan los datos, no podemos saber cuántos son porque ellos no nos dan las listas.

LCV: Pero a mí de lo que me molestó del video este, lo que más me molestó en realidad, es este hombre que vivía en Holanda, que hablaba con una liviandad sobre cómo se hacía el trabajo de solidaridad y de búsqueda y de denuncia de los desaparecidos. Yo en ese momento vivía en Italia. Le daba una mano a Lili Massaferro de la Cadhu, estábamos haciendo las primeras listas y me explicaban cómo era la seriedad de los datos que te pedían, porque vos en ese momento a duras penas sabías el sobrenombre, el desaparecido, y ella decía, el sobrenombre no me sirve para nada, vos tenés que tener el nombre, el apellido, el lugar donde fue desaparecido, el documento de identidad, y si es posible algún dato familiar. Para conseguir todos estos datos nos intercambiábamos cartas con otros estudiantes secundarias que estábamos en el exilio, para ver, che, vos sabes cómo se llamaba Pato, sí, él se llamaba así, y no sabés que… Digamos que armar las listas era un quilombo, y vos no es que ibas al presidente de Holanda, o no ibas a ver a Olof Palme, o a quien fuera, a decirle, no, mira, ¿sabes qué? No, no son 5.000, son 30.000, porque no funcionaba así la diplomacia internacional, así que la ignorancia de este hombre me puso de muy mal humor.

—Cuando seguía esta investigación tuve la oportunidad de ver a un hijo de Eduardo Luis Duhalde, Mariano Duhalde, que está en la fundación Eduardo Luis Duhalde, que me abrió el archivo de la CADHU que tenía el mismo Duhalde, y yo tengo copia de todas las publicaciones que se hicieron, de todo lo que se publicó, de estos boletines que se publicaban yo me doy cuenta que cuando tenía documento, tenía documento, nombre y apellido completo, la información precisa, sino nadie te la iba a aceptar. Si vos decías hay tantos presos, ¿en donde están? Están acá, acá y acá, si no estaban declarados decía no declarado. La denuncia permanente que hacemos es, ustedes tienen los archivos y ustedes saben donde están.

Te puede interesar:

Abrió la Feria del Libro y se transformó en tribuna de resistencia

Cachorro Godoy: “Trabajadores y estudiantes somos parte de la misma clase popular”