Archivo

Pedro Figari: apuntes de un abogado rebelde, por Oscar Taffetani

El 14 de octubre de 1895, Tomás Butler, joven y activo militante del Partido Nacional, fue asesinado de un tiro en la cabeza a la vuelta de la casa de su novia, en la Ciudad Vieja de Montevideo. La presión de la prensa y de la opinión pública para que el gobierno esclareciera el llamado Crimen de la calle Chaná fue de tal intensidad que muy pronto la policía, basándose en la confesión del sospechoso Joaquín Fernández Fisterra, consiguió un “culpable” para el caso: el alférez Enrique Almeida, quien no pudo justificar un paseo nocturno por la Ciudad Vieja a la hora en que Butler era asesinado.

Convocado el doctor Pedro Figari, defensor de Pobres en lo Civil y en lo Criminal, visitó al acusado en su celda. Luego de escuchar el relato de aquel atribulado oficial del Ejército y convencido de su inocencia, decidió batallar contra la poderosa maquinaria política y jurídica que habían montado para condenarlo.

Los oscuros intereses que manipularon en 1895-1899 el juicio por la muerte de Butler se valieron de una amplia gama de recursos indebidos (no muy diferentes de los que aún hoy, lamentablemente, se conocen): deslealtad procesal, testigos falsos, testigos silenciados, no localización de testigos, confesiones sugeridas o arrancadas con apremios, no incorporación de piezas decisivas al expediente, adulteración de los antecedentes, pesquisas secretas y hasta instrucción de sumarios en ausencia del defensor.

Trece años después de los hechos, -nueve después de la excarcelación por falta de pruebas obtenida por Figari- la confesión in articulo mortis de un ex sargento de la policía uruguaya confirmó la inocencia de Almeida (quien de todos modos debió esperar hasta 1922 para lograr su definitiva rehabilitación).

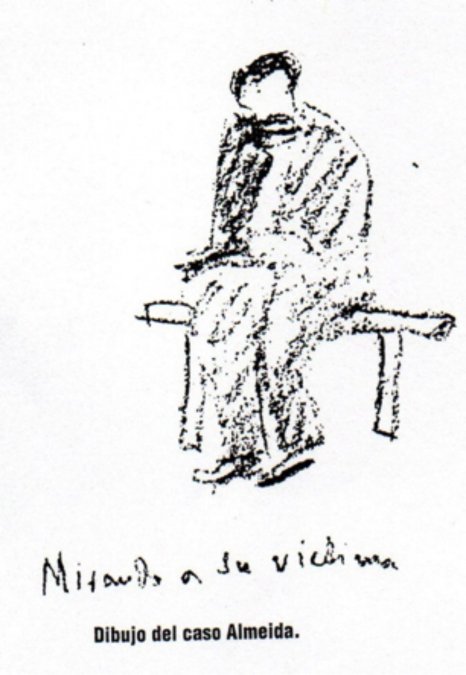

Pero no se trata aquí de revisar, una vez más, el caso Almeida, que tanto papel y tinta hizo correr en su tiempo. Sí se trata de rastrear en unos sencillos bocetos a lápiz dejados como anotaciones marginales por el defensor de Almeida, las huellas de un combate colosal.

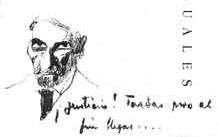

Algunos de los dibujos que aquí se muestran, con epígrafes de puño y letra del doctor Pedro Figari, revelan el combate entre el artista –que mira al mundo con los ojos desprejuiciados de un niño- y el funcionario del Estado, que asiste impotente al juego de intereses económicos y políticos y que debe ver impasible (como aquel Rudyard Kipling de vuelta en Lahore) “su verdad deformada por los pícaros”.

Homenaje entonces al artista Figari, al que es capaz de captar la soledad y el desamparo del reo en el banquillo; al que desnuda en pocos trazos la hipocresía y el conformismo del fiscal; al que se apiada de la pobre mulata analfabeta mandada por su patrón a dar falso testimonio; homenaje al artista en cierne capaz de retratar tan bien al doctor Figari, adusto defensor del caso Almeida, ese mismo que escribe con fe bajo su retrato, en la última foja del expediente: “¡Justicia! ¡Tardas, pero al fin llegas!”

OTOÑO EN PARÍS

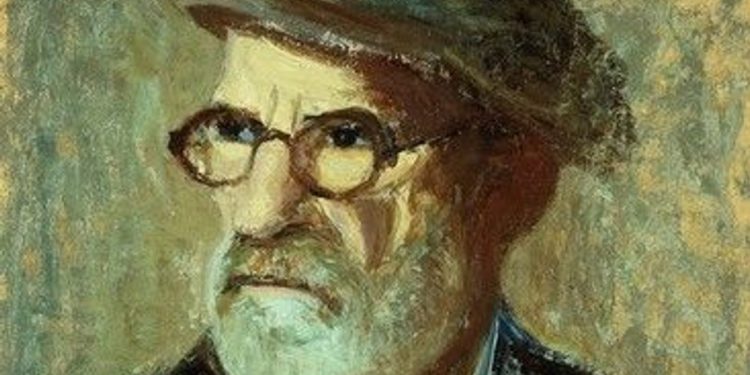

El Figari de este boceto parisiense es el que ya ha conseguido inclinar la balanza de su vida hacia la pintura. Tiene 65 años y se ha instalado con su familia en un cómodo departamento con vista a la colina de Sainte-Geneviève.

Arremangado en su atelier, lejos del interminable caso Almeida y de los fragores políticos del paisito, puede entregarse por completo a su primero y único amor. Le quedan doce años de trabajo intenso, en los que dará a luz más de 2.500 pinturas, todas de inconfundible impronta rioplatense.

“Muchas veces –cuenta su hijo Pedro en una carta- desde nuestras habitaciones del fondo, lo sentíamos reír. Intrigados, corríamos a preguntarle ¿qué te pasa? Entonces, mostrándonos una escena que acababa de pintar, entre un negro bocón y simpático y una negrita risueña y coquetona, contestaba: ¿No te parece gracioso lo que este negro trompeta le está diciendo a esta negrita?…”

En París, en los nueve otoñales y fecundos años que pasó en París, terminó de aparecer el Figari creador, el artista que se escondía bajo la levita del funcionario, ese Pedro Figari que nuestra memoria cultural, con justicia recuerda.

Publicada originalmente en el número 2 de Confluencia, Revista del Mercosur Cultural, en mayo-junio de 1996

Archivo

“A Teresa la mató la policía”, por Hernán López Echagüe

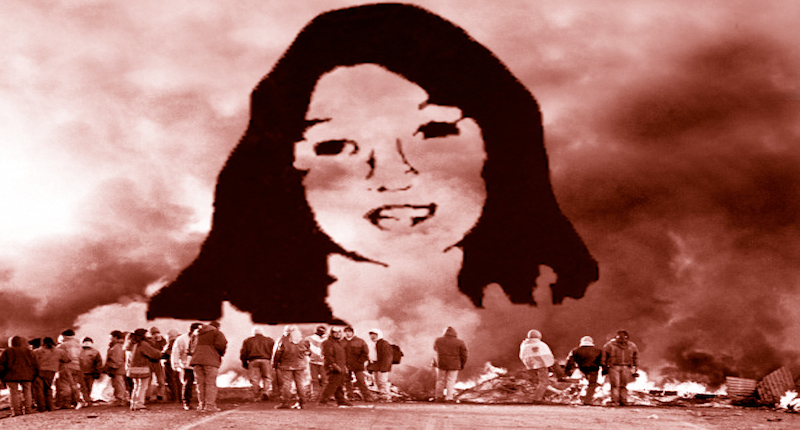

El sábado 8 de junio, a los 89 años, falleció Miguel Rodríguez, el padre de Teresa Rodríguez, asesinada por una bala de la policía provincial en 1997 durante la represión de uno de los primeros piquetes contra el menemismo en Cutral Có, Neuquén. Sus padres lucharon toda la vida para obtener justicia. Murieron sin tenerla. Flor, su mamá, murió en el 2021. En este relato, las razones por las que fue asesinada Teresa Rodríguez quien se convirtió desde entonces en una bandera de lucha.

En su memoria, y la de todos los argentinos, Hernán López Echagüe comparte con el Archivo LCV un capítulo de su libro “La Política está en otra parte”.

Lunes 17

“El Cutralcazo fue fundamental”, me dice Juan al tiempo que, en vano, intenta sintonizar una estación de radio. “Podría decirse que muchos de los nuevos movimientos del país lo tomaron como ejemplo de lucha”. No sé cómo diablos agradecerle semejante gentileza; ha trabajado toda la noche, hasta las seis de la mañana, y ahora, las once ya, está a mi lado, garboso, lleno de energía, conduciéndome en su auto hacia Cutral-Có, ciudad que, suficiente fue anoche comentárselo al descuido, quería conocer, por su historia y con la idea de hacerme una escapada a la casa de los padres de Teresa Rodríguez. Pasamos por Plottier, luego Senillosa; la ruta es una infinita alameda de especies encumbradas y raquíticas tras la cual se extienden miles de manzanos quemados por la helada. Durante el viaje sólo hablamos acerca de las sucesivas puebladas que han signado la historia de los últimos años de la ciudad. El primer Cutralcazo, en junio de 1996, espontánea reacción de los pobladores que resolvieron ganar las calles enterados de que el gobernador Sapag pretendía derogar un acuerdo con la empresa canadiense Agrium para establecer una fábrica de fertilizantes; los piqueteros lograron no ya expulsar a los gendarmes, también la restitución de los servicios de gas y energía eléctrica a los desocupados y cientos de subsidios de desempleo. La pueblada de abril de 1997, cuando docentes, desocupados, estudiantes y coordinadoras de padres ocuparon las rutas y cortaron puentes a lo largo de tres días; la Gendarmería y la policía provincial, aleccionadas por la derrota anterior, acrecentaron de manera inaudita el número de la tropa y, no conformes con el desalojo de la ruta, irrumpieron en la ciudad a la caza de piqueteros; el pueblo no lo toleró; más de quince mil personas salieron de su hogar para hacer frente a la demencial invasión; al cabo de la indiscriminada represión, y más allá de decenas de heridos, en el asfalto de la ruta 17 quedó tendido el cuerpo de Teresa Rodríguez, mujer de veinticinco años, casada, tres hijos, empleada doméstica, víctima del balazo que le disparó un agente de la policía. De todas las semillas confiadas a la tierra, escribió Balzac, la que mayores y más poderosos frutos rinde es la sangre vertida por los mártires. El asesinato de Teresa Rodríguez ha sido un cabal ejemplo, pues el simple grito de su nombre, no sólo en Cutral-Có, sino en todos los cantos del país, adquirió una magnitud impensada.

En el acceso a Plaza Huincul me distrae la figura de un colosal dinosaurio, verdadera mole construída con varillas de hierro. Al pie, un gran cartel: “Plaza Huincul, cuna del dinosaurio más grande del mundo”. Veinte kilómetros más adelante, llegando a la plaza central de Cutral-Có, nos encontramos con Albino Tricanao, militante de Izquierda Unida que ha vivido la cruda experiencia del Cutralcazo y forma parte de un MTD. Innecesario es que refiera su ascendencia mapuche; el pelo azabache, liso y brillante, el tono de su voz y los rasgos de su cara se encargan de comunicármelo. Le sorprende mi visita. “Después de la pueblada vinieron todos. Hebe de Bonafini, los partidos de izquierda, todos; ahora es como que no hay nadie, se han olvidado, y la desocupación ya alcanza a doce mil personas, hay mucha bronca contenida, porque además hay cientos de procesados; cada dos semanas me citan a los tribunales, por atentado a la autoridad en una, otra por no dejar desenvolver normalmente el funcionamiento del municipio; me han allanado la casa, pero nunca me han detenido”. Albino tiene 33 años, diez hermanos, y nació en una familia de “crianceros”, es decir, gente que se ocupa de la cría de animales en el campo; con amargura cuenta que de la cultura mapuche a sus padres sólo les ha quedado la sabiduría para el telar. “Al menos tengo el apellido, que significa `caminante´, y buen honor le hago”. Al igual que Mosconi, Cutral-Có y Plaza Huincul son pueblos que florecieron, y posteriormente se difuminaron, a la sombra de YPF, razón por la cual todos los jóvenes cursaban estudios en escuelas técnicas, como Albino lo hizo, con la esperanza de conseguir empleo en la empresa todavía estatal. “La privatización acabó con todo, el éxodo de gente fue grande, la desocupación increíble. Fueron los años en que el Movimiento Popular Neuquino se dedicó más que nunca al clientelismo. ¿Vos querías una vivienda? Tenías que afiliarte. ¿Querías entrar al municipio, tener un empleo público? Tenías que afiliarte”. No le guarda respeto a político alguno, y, como personajes de la historia que algún tipo de influjo han tenido en su formación, menciona, con gravedad, a Marx, Freud, el Che y Piaget. “Son hombres que han pegado su ladrillo en la pared que nos sirve a nosotros para agarrarnos y ver qué hay del otro lado del muro”, dice y entonces lo asalta la exaltación. “En el país no hay una dirección que capitalice el descontento; hay que romper los sectarismos, no tenemos que delegar el poder a nadie, tenemos que hacerlo nosotros, como ha hecho Zanon; hay que amasar el pan con las propias manos. Hoy la gente empieza a decir: dame la harina que lo voy a hacer yo. La dinámica del 19 y 20 de diciembre no se detuvo, no es una foto, continúa, estamos construyendo, y nos tropezamos, y nos caemos, pero seguimos”. Juan nos interrumpe con elegancia; está preocupado, se ha hecho tarde, debe regresar a Neuquén en dos horas. Albino, el caminante, se ofrece para guiarnos hasta la casa de los padres de Teresa Rodríguez.

Don Miguel Segundo Rodríguez nos atiende en la puerta de su casa, una construcción pequeña e inconclusa; es un hombre entrado en años, de mediana estatura, cuerpo huesudo y magro. Al parecer, hemos llegado en el momento oportuno; acaba de almorzar, todavía no se había echado a siestear, de modo que le resultará un placer conversar con nosotros. Nos sentamos a una mesa de la cocina, donde aún persiste un espeso aroma a salsa de tomates, acaso guiso de carne; en una de las paredes laterales hay un gran retrato de Teresa, y en la habitación lindera veo uno de Che Guevara. Quiere saber qué estamos haciendo por allí. Le cuento brevemente el proyecto del libro, lo hago con recato pues temo que esté harto de visitas y por tanto me mande al demonio. No. Sonríe, casi gratificado; justamente anda ofendido con el periodismo porque han dejado de investigar el asesinato de su hija. “Hicieron puro amarillismo, pero yo sigo, no voy a parar hasta aclararlo”. Arrima la cabeza, acortando la distancia con mi oreja: “Podemos hablar claro, ¿no? Porque imagino que acá somos todos compañeros. Bueno, esta justicia no existe. No hacen nada. El poder, ese señor Sobisch esconde todo. A Teresa la mató un policía, y ya me le estoy acercando. Esa gente, el poder, se cree intocable, y yo voy a seguir hasta tocarlos”. Las palabras han sonado con férrea convicción; su fuerza de ánimo es mayúscula. De repente entra la mujer, una señora de semblante satinado y mirada cálida, con un album de fotografías que apoya en la mesa. “Muchas felicidades”, nos dice mientras da un rodeo por la mesa para besarnos a cada uno en la mejilla. “No sé si son padres, pero igual no les pregunto porque por ahí son y no lo saben”. Don Miguel suelta una risotada. “Cierto, me había olvidado”, dice. “Hoy festejé como siempre; comí fideos, vinieron todos mis nietos, estuve con Teresa”. Enseguida nos cuenta que su vida, luego del asesinato de su hija, cambió por completo; antes era un hombre huraño, callado, poco afecto a la charla con los vecinos. “Ahora no, voy y vengo, hablo con uno y con otro, organizo actividades en el barrio, si me llaman de Buenos Aires para algo, voy sin problema, siempre que me paguen el pasaje, claro”. Nos entrega el volante de un taller de teatro popular llamado “Tren-Ten”. “Esto lo organizamos con mi señora, es un homenaje para Teresa”. La mujer, que se ha quedado parada a sus espaldas, los brazos cruzados sobre el pecho, asiente con satisfacción. “Ya no me gusta la gente que no se mete, la gente que no se preocupa por el prójimo”, continúa don Miguel, la vista clavada en una vieja fotografía de Teresa adolescente, una hermosa muchacha de ojos redondos, “porque esto lo arreglamos entre todos los que somos compañeros o no lo arregla ni Dios”. Nuestra visita, pese a mi presagio, lejos de importunarlo le ha causado una inocultable alegría que no está en sus planes echar por tierra. Vamos, quédense a tomar unos mates, media horita más, dice una y otra vez. No, no podemos, nos encantaría, se lo agradecemos profundamente, pero debemos irnos. Nos acompaña hasta el auto. Me palmea el hombro: “Póngalo en su libro, ponga que no voy a parar hasta tocarlos donde más les duele”. Me toma del antebrazo: “Ah, y espero que me traiga un libro, porque las cosas están difíciles”.

Archivo

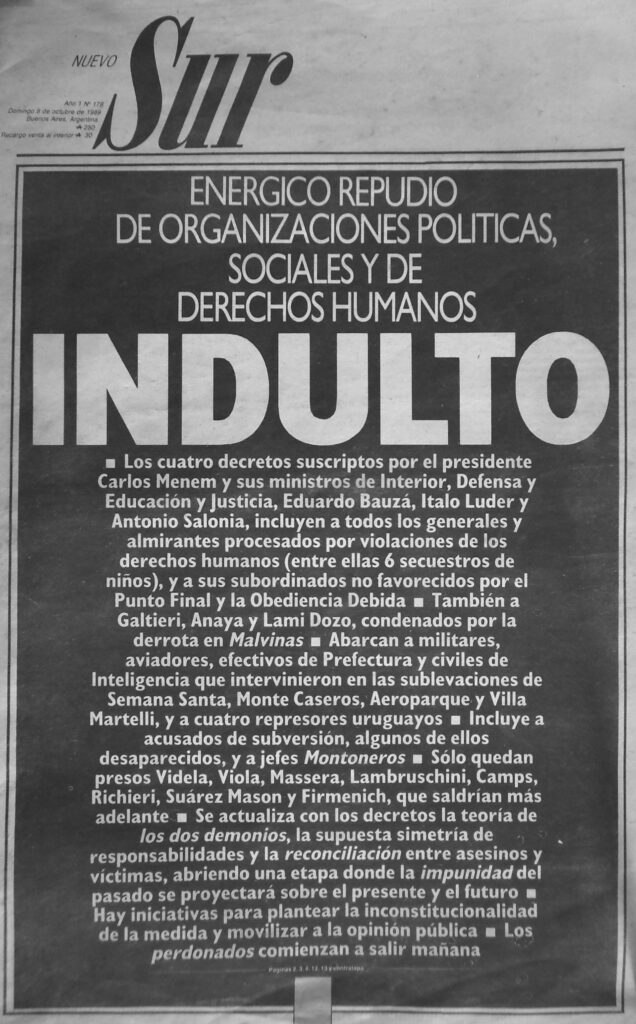

Lo que decía el “prócer” Carlos Menem (y lo que hizo), por Oscar Taffetani

Cuando Javier Milei leyó ante la Asamblea Legislativa su discurso inaugural el 1 de marzo de 2024, Taffetani, periodista memorioso, comenzó a revisar sus archivos hasta encontrar el ajado diario Nuevo Sur de 1989 donde había publicado una nota sobre el discurso asunción de Carlos Saúl Menem, en ese mismo ámbito, el 9 de julio de 1989. La relación entre ambos hechos ya fue establecida por el mismo gobierno actual, que decidió reemplazar el Salón de la Mujer de la Casa Rosada por un Salón de los Héroes (sic) donde el único presidente argentino de la democracia homenajeado fue justamente Carlos Saúl Ménem, procesado y condenado por hechos de corrupción y traición a la patria.En estos días la reubicación de busto del presidente Carlos Menem en la Casa Rosada vuelve a darle actualidad a su figura. La nota de archivo recuperada por LCV esta semana, pués, corresponde al desaparecido diario Nuevo Sur– y la rescatamos, como se dice ,“a todos los efectos”.

Algunos apuntes sobre el lenguaje presidencial, Por Oscar Taffetani

El discurso pronunciado ayer por el presidente Menem en el Congreso de la Nación constituye una pieza importante para el análisis de su ideario político, y también un sintético programa de gobierno, que valdrá la pena tener presente en el futuro.

Sabido es que a los “pragmáticos” se los conoce, fundamentalmente, por sus hechos. Pero los discursos, en tanto son textos públicos que operan sobre las conciencias al instante de ser pronunciados, también son hechos políticos.

No es tan importante saber quién los escribe como saber quién los hace propios y los lee como tales. Poco importa si Juan Carlos Portantiero escribió el “modernizante” discurso del Parque Norte de Alfonsín; el hecho es que Alfonsín lo leyó, lo adoptó.

Los columnistas y cronistas especializados ya han comenzado a viviseccionar la pieza oratoria leída ayer en el Congreso. Desde la perspectiva más amplia del campo ideológico-cultural, pueden hacerse unas primeras citas y observaciones que también serán útiles al lector.

“Argentina, levántate y anda”

El país como un imaginario Lázaro al que todos dan por muerto. La palabra del Nazareno —o la solemne palabra del orador “ante la mirada de,Dios y ante el testimonio de la historia”— le pide, le ordena que se levante y camine. Casi todo el discurso mantiene una entonación profética y una constante apelación a Dios. bajo la forma de plegaria.

“Se terminó el país del ‘todos contra todos’. Comienza el país del todos junto a todos”

La guerra de todos contra todos es una figura sobre la anarquía original que inventa Hobbes en su Leviatán. Lo que termina con la guerra de todos contra todos es la sumisión a un amo común, el Estado. La teoría de Hobbes y la de Locke son los más conocidos mitos fundacionales del capitalismo. Desde una perspectiva marxista, la nueva figura “todos junto a todos” encubre las relaciones de clase, ya que el “todos” comprende a explotadores y explotados. Desde una perspectiva cristiana, podría ser entendido como un llamado a la solidaridad social (que los ricos ayuden a los pobres y así).

“El país más hermoso es el que todavía no construimos. El día más glorioso es el que todavía no amaneció”

Cita del poeta comunista turco Nazim Hikmet (“La más bella criatura / todavía no ha nacido. / Nuestros días más hermosos / aún no los hemos vivido”). Poco más adelante de la cita, Menem recuerda cuando desde el calabozo y desde la tortura le pidió a Dios soñar con un día de rervindicación. La cita de Hikmet pertenece a Cartas, libro escrito —coincidentemente— en la prisión.

“A la Argentina la sanamos entre todos o la Argentina se muere”

Paráfrasis de una conocida exhortación de Perón. También se cita, al comienzo, el apotegma la única verdad es la realidad (“Yo llego con la realidad sobre mis espaldas, que

siempre es la única verdad”).

“Ha llegado la hora de que cada argentino tienda su mano al hermano, para hacer una cadena más fuerte que el rencor…”

Cita de una exhortación por la paz mundial del Papa Juan Pablo II (“una cadena de amor más fuerte que las cadenas de la guerra”).

“El gobierno que hoy se inicia va a ser un gobierno fuerte, Pero con la fuerza de la solidaridad y no con la fuerza de la barbarie”

Se emplea la categoría barbarie sin acotarla o darle precisión, si bien puede inferirse que la falta de solidaridad es barbarie. Presenta el vicio (¿o conveniencia?) de que un liberal sarmientino la puede interpretar a su favor,

“Vengo a anunciar ante los representantes del pueblo que a partir de este momento el delito de corrupción en la función pública será considerado como una traición a la patria”

Tal vez lo más feliz y concreto del discurso del presidente Menem. Ese pensamiento lo emparenta con el gran “fiscal” que fue José Luis Torres (Algunas maneras de vender a la

patria, Los perduellis) que denunció sistemáticamente los affaires “Tierras de El Palomar”, “Bemberg’”, “Bunge y Born” y “CHADE”). Torres compartía con Scalabrini Ortiz aquel principio del derecho romano que equiparaba el delito de corrupción con el de traición a la patria, y lo penaba con muerte, maldición y execración de la memoria. Muchos harán votos para que se cumpla esta promesa, y no pase con ella lo que pasó con la del ex presidente Alfonsín sobre la tortura y su tratamiento jurídico.

Queda para otra ocasión analizar las citas explícitas (López y Planes, Mallea, Borges, Marechal), las alusiones a principios doctrinarios del justicialismo, y algunos interesantes conceptos como el “culto de la excelencia” en el campo del arte y el saber o la síntesis emblemática “Borges y Marechal”’ (no tan feliz como sería “Borges y Discépolo”),

Oportunidad no faltará, en la medida en que comiencen a producirse (si es que ya no se produjeron) los hechos que dan definitivo contenido a las palabras.

Archivo

La bestia pop, por Ricardo Ragendorfer

Era un atardecer primaveral de 2015 cuando subí a un taxi en la esquina de Callao y Paraguay. A las dos cuadras, un semáforo en rojo detuvo su marcha. Entonces advertí que el chofer me observaba a través del espejito. Luego, dijo:

–Disculpe el atrevimiento, usted es…

Y remató la frase con mi apellido mal pronunciado.

Ocurre que el tipo me había reconocido por la foto con mi rostro que aparecía en las crónicas policiales que por esos días yo publicaba en un diario.

Pero, sin darme tiempo a contestar, giró la cabeza hacia mí, y soltó:

–Yo estuve en la banda de “La Bestia” Romero.

No dijo más, como dándome tiempo para asimilar el dato antes de que iniciáramos una conversación al respecto.

En ese lapso de silencio me vino a la mente una añeja historia.

El ángel de la guarda

El 7 de julio de 1983 hubo razzia en el Café Einstein. De modo que la avenida Córdoba, casi llegando a Pueyrredón, estaba cortada por dos patrulleros; otros tres acechaban a metros del mítico tugurio con los parachoques mordiendo el cordón de la vereda. También había un colectivo requisado para trasladar a los detenidos hacia la comisaría 19ª; en su interior ya no cabía ni un alfiler.

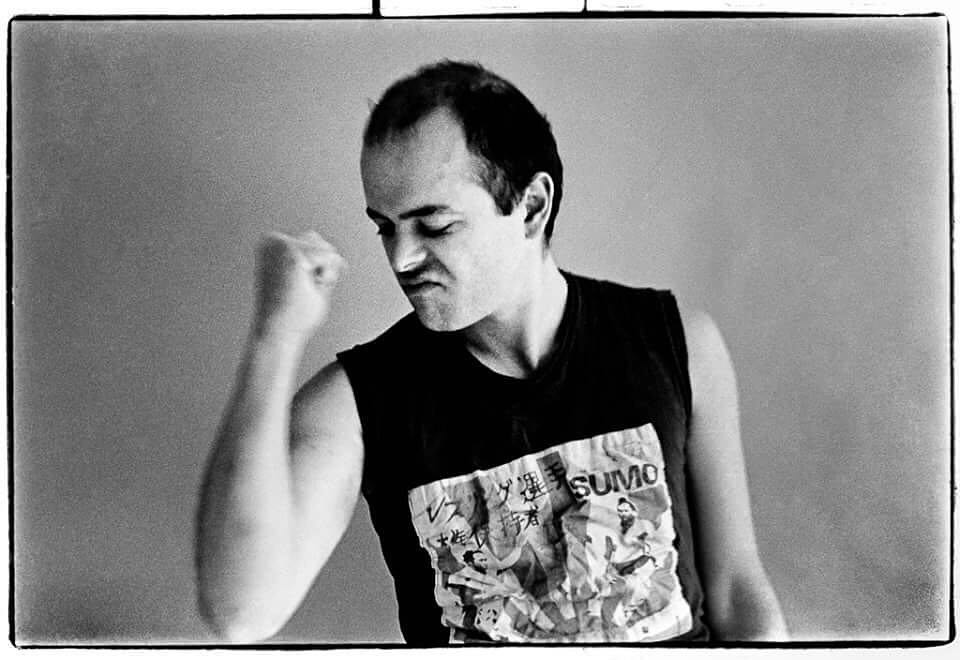

Ese jueves acababa de lucirse la Hurlingham Reggae Band, conformada por los integrantes de Sumo. Ahora, Luca Prodan, algo belicoso por la ingesta de ginebra, increpaba en la calle a un sargento obeso, con gesto impávido, que ni siquiera le devolvía la mirada; el tipo simplemente contaba hasta diez antes de prodigarle un cachiporrazo en la cabeza. Pero no llegó a esa cifra porque, de pronto, una oportuna mano se atenazó al cuello de Luca para arrancarlo de la escena. Era una mano inmensa, velluda, con dedos como morcillas de acero. Pertenecía a un sujeto morocho que de casualidad pasaba por allí. Lo cierto es que su tamaño atemorizaba. Sin embargo, exhibía una cara amigable. Un sexto sentido hizo que Luca caminara con él sin chistar.

Ambos terminaron en un piringundín de la calle Anchorena, a metros de la avenida Santa Fe. Allí el gigante era tratado por los mozos con deferencia. Uno de ellos llevó su campera de cuero al perchero. Recién entonces, Luca vio que por detrás de la camisa le asomaba, en el extremo superior del esternón, la cabeza tatuada de un águila, y que en su antebrazo derecho había tres palabras: “Madre, nunca más”. Luca quiso saber qué significaban. La respuesta: “Que a la cárcel no vuelvo”.

Fue la única vez en sus vidas que ellos se encontraron. Luca tardaría 12 meses y una semana en saber quien realmente era su extraño salvador.

Entre las sogas

Durante la tarde del 14 de julio de 1984, el cantante de Sumo ocupaba una mesa de El Británico con el poeta y periodista Tom Lupo. Las otras mesas estaban plagadas por parroquianos muy atentos en el televisor instalado sobre la entrada. La pantalla mostraba un ring con un individuo de smoking rojizo anunciando en el casino de Montecarlo la gran pelea de ese día: el venezolano Fulgencio Obelmejías versus el crédito criollo, César “La Bestia” Romero. El presentador exageró las vocales al declamar ese apellido. Luca observaba a los parroquianos con desprecio, ya que el boxeo no era su deporte favorito. Pero, súbitamente, su mirada se clavó en el televisor. Y se puso de pie, sacudido por un detalle: el púgil argentino tenía un enorme águila tatuado en el tórax.

Al sonar en Montecarlo la campana, Romero avanzó con pasos firmes al centro del ring. Allí lo esperaba Obelmejías, un nombre prestigioso entre los medio pesados. La Bestia, dueño del séptimo puesto en el ranking mundial, lo madrugó con un golpe feroz en el pómulo derecho. Su público en El Británico lo vitoreaba. Luca se había plegado con todo el alma a tal fervor. Y Lupo, al verlo así, no salía de su asombro.

Al concluir el primer round, Luca le contó los detalles de su breve pero inolvidable cruce con semejante personaje.

César Romero había nacido a comienzos de 1955 en una localidad del partido bonaerense de Merlo llamada Libertad. Casi un chiste para alguien que estaría preso desde los 17 hasta los 23 años. Ese fue el destino del primogénito de don Servano, un trabajador ferroviario que con su esposa, Antonia, tuvo otros siete vástagos. La familia se hacinaba en una vieja casa próxima a la estación y la plata no era suficiente para comer a diario.

En tal contexto, el pequeño César saltó de mandadero por unas monedas y repartidor de soda a malviviente precoz antes de cumplir los 12. Tanto es así que armó una bandita con pibes de su edad abocada al robo de cobre en los talleres del ferrocarril y mármoles en tumbas del cementerio de Santa Mónica. Después, ya adolescente, pasó al asalto a mano armada de comercios; también levantaba coches y hasta tuvo una fugaz incursión en el arte del “escruche”. El “frenteo” a una distribuidora de quesos en Liniers fue su perdición. Aquella aventura le deparó una penosa travesía por los penales de Olmos, Mercedes y Devoto. En tales infiernos, su envoltura corpórea –casi dos metros de altura y 84 kilos– lo convirtió en un convicto respetable. Un prestigio que, por cierto, supo consolidar a las trompadas.

En la cárcel empezó a ser llamado La Bestia. Y allí se hizo boxeador. Su obsesión era dejar la reja con esa salida laboral. Pasaba horas entrenándose. Aporreaba una ojota sostenida por un muchacho del pabellón, practicaba con otros presos, saltaba la soga, hacía abdominales y corría por el patio. Así era su rutina diaria. Y la mantuvo hasta obtener libertad condicional

Último round

La Bestia salió de Devoto en otoño de 1978 con el águila en el pecho y otros 32 tatuajes, incluso uno en el pene. Entonces se hizo estampar el último; o sea, aquella promesa a doña Antonia por escrito.

Se trataba de un juramento con dobleces. Y que en esa velada con Luca, La Bestia completó con una aclaración: “Si se me mete otra vez el diablo en el cuerpo y me toca perder, prefiero que la yuta me haga boleta, o me boleteo yo, pero a la cárcel no vuelvo nunca más”.

Por aquella época, su redención parecía una profecía consumada. Tras prepararse en Pergamino con el “Canga” Bonet se abrió camino en el mundillo amateur. Y debutó como profesional en 1981, ganándole en aquella ciudad por puntos a Víctor Robledo. Otras victorias en Junín, Bahía Blanca y Moreno lo llevaron a peleas de semifondo en el Luna Park con resultados desparejos. Su carrera parecía condenada a combates de cabotaje. Pero la gran oportunidad le llegó al voltear en el segundo round a José María Flores Burlón, un uruguayo que tenía todo arreglado para enfrentar a Michael Spinks por el máximo cetro de la categoría. Seis triunfos más fueron el pasaporte de La Bestia para viajar a Montecarlo. Obelmejías era el paso previo a disputar el título mundial de los medio pesados en Miami por una bolsa de un millón de dólares.

En eso estaba en la noche del 14 de julio.

Sin embargo, el júbilo en El Británico se desinflaba como un globo con pérdida de helio, al igual que el ímpetu inicial de Romero en Mónaco. “Obel” –tal como le decían al venezolano– lo bailó, jugaba con él y al final del quinto round hasta le toco los glúteos para provocarlo. A duras penas La Bestia llegó en píe al último segundo del combate. Su gran sueño había terminado.

En ese mismo instante, Luca se despidió de Lupo con una sonrisa triste y salió del bar en silencio.

Casi una semana y media después, Lupo lo fue a buscar a una sala de ensayo del centro con un ejemplar de Crónica en la mano. Luca palideció al ver una fotografía de La Bestia en la tapa. El boxeador yacía sobre la vereda, boca arriba, con los ojos bien abiertos y los brazos en cruz. Esta vez lo había nockeado la metralla policial. Fue luego de asaltar con otros siete hampones una terminal de colectivos en la localidad de Isidro Casanova. Junto al cadáver resaltaba su FAL

Luca entonces comprendió que La Bestia había cumplido su promesa.

La elección de las armas

–Cuarenta y cinco minutos duró el tiroteo, macho –precisó el taxista, durante ese atardecer de 2015, cuando ya atravesábamos la avenida Las Heras.

También dijo que la “gorra” los había emboscado, ya que ese “achaco” estaba batido”, y que, junto a La Bestia, cayó su hermano mayor y otros dos cómplices, además de tres policías. Y que el resto de la banda logró huir con el botín: dos millones y medio de pesos (30 mil dólares de entonces).

Desde aquel fatídico hecho ya habían transcurrido más de tres décadas, pero aún persistía un enigma: ¿qué extraño resorte del destino habría incidido en que, a solo nueve días de pelear en Montecarlo, César Romero optara por salir “de caño”? Porque alguna poderosa circunstancia debió ocurrir para que –parafraseándolo– “el diablo se le metiera otra vez en el cuerpo”.

Al respecto corría un rumor, alentado por algunos periodistas deportivos de la época: su representante –y dueño del Luna Park–, Juan Carlos Lecture, le retaceaba el pago de su bolsa por el combate con Obelmejías: unos ocho mil dólares (de haber vencido, hubiese cobrado doce veces más). ¿Aquella habría sido la razón de su regreso al cuadrilátero del delito?

Antes de bajar del taxi, me permití saciar dicha curiosidad.

Entonces, el conductor giró la cabeza y, enarcando las cejas, dijo:

–Aquello fue un verso. Lecture le pagó hasta el último peso. Y con esa guita, ¿sabés qué? compramos las armas.

Publicada originalmente el 6 de junio de 2023 por la Agencia Télam